海底の地層を掘る!〜隠されたメッセージ〜

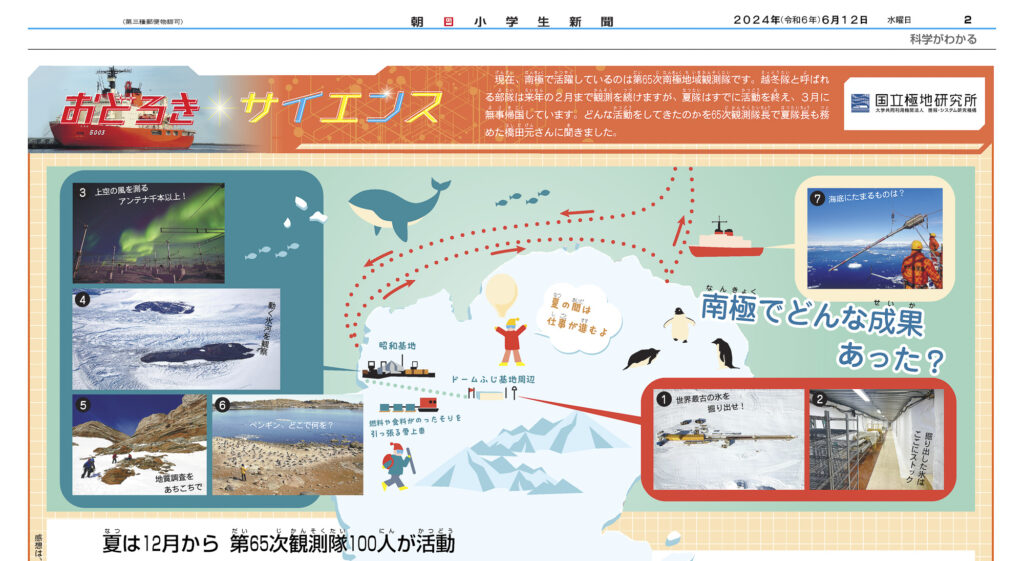

前回は、日本の南極観測船を用いた初の本格的な掘削調査というミッションについて紹介した。このミッションで採取された海底コア(海底の地層サンプル)は合計12本(写真1)。これらを日本に持ち帰って早速分析が始まった。ところで…

前回は、日本の南極観測船を用いた初の本格的な掘削調査というミッションについて紹介した。このミッションで採取された海底コア(海底の地層サンプル)は合計12本(写真1)。これらを日本に持ち帰って早速分析が始まった。ところで…

前回はアイスコアの写真をお見せしましたが、今回は、どのようにアイスコアの中の空気を分析しているのか、ちょっとマニアックなお話をしたいと思います。 氷の中から空気を取り出す方法は、大きく分けると「融かす」、「砕く」、「昇華…

話者:川村賢二(気水圏研究グループ教授 ) PDFはこちらからダウンロードいただけます。

氷床の上に立つと、どこまでも果てしなく続く白銀の世界が広がっています。そして、その下には、何万年、何十万年分もの氷が、厚さ数キロメートルにわたって堆積しています。私は、この氷床を鉛直方向にドリルで掘削して採取される円柱状…

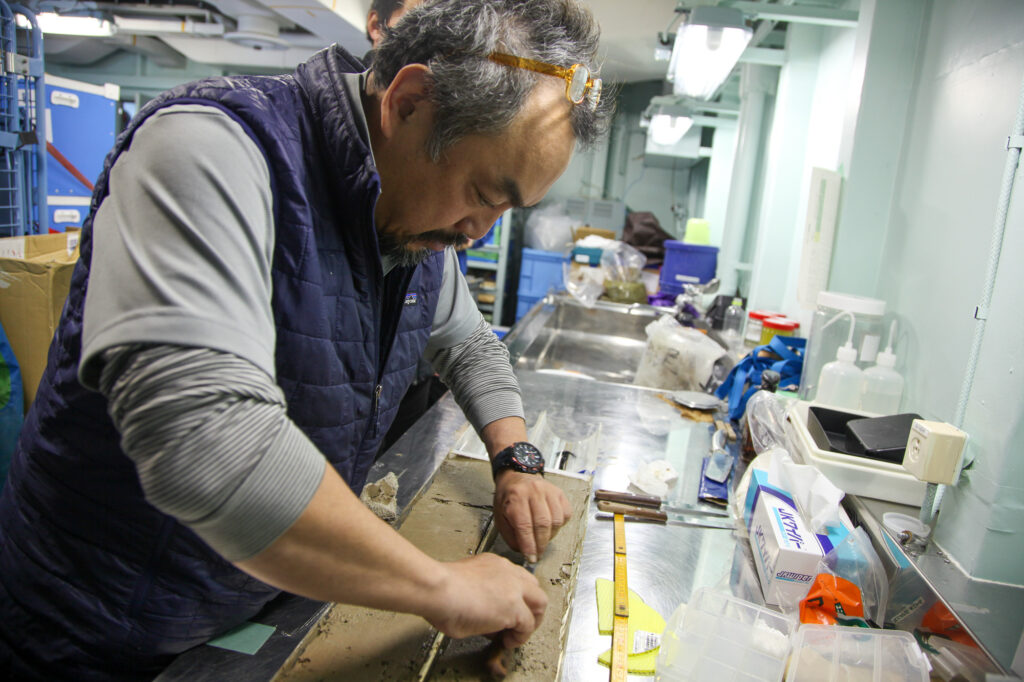

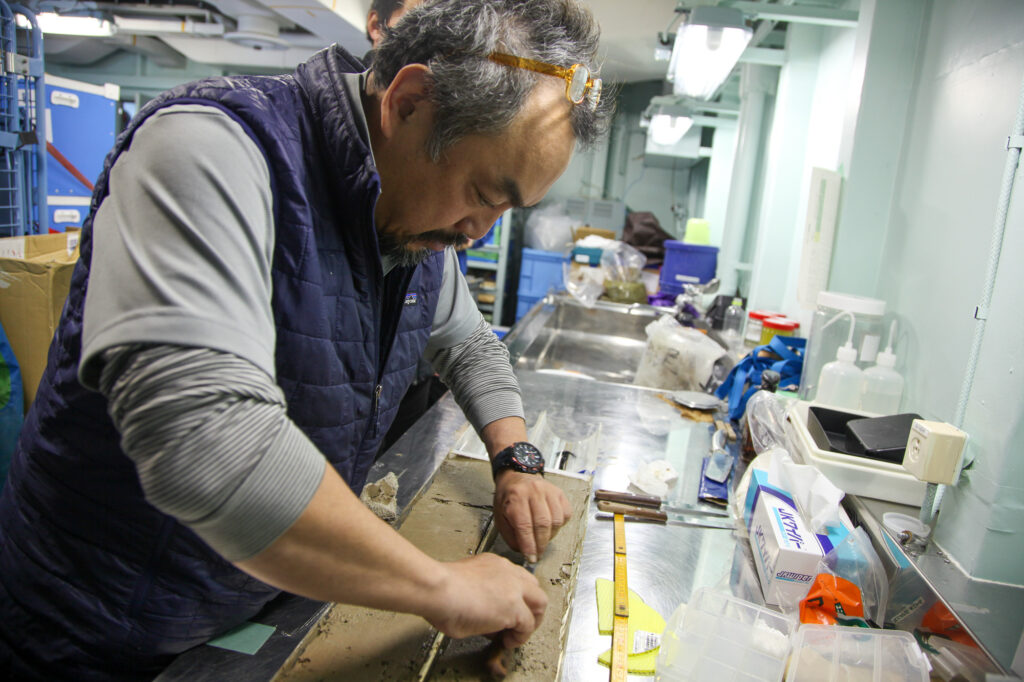

今から8年程前だったろうか。国立極地研究所(以下、極地研)の研究者から「“しらせ”で海底コアを掘削出来ないか?」と相談を受けた。“しらせ”とは、ご存じ南極観測船「しらせ」のこと。海底コアとは、巨大な金属のパイプ:海底コア…

純粋な好奇心のほかにも、名誉や功名心といったものは、研究者が仕事を進める原動力になっているのも事実である。しかし、ときどき、そういったある一線を越えた、別次元の人たちに出会うのも極地研究の面白いところだ。日常とは異なる極…

話者:橋田元(第65次南極地域観測隊長、気水圏研究グループ教授) PDFはこちらからダウンロードいただけます。

氷河の末端から流れ出す、真っ赤な「血の滝」。この水は、単なる氷河の融け水ではなく、氷河の厚い氷の下にある湖の水だということが分かっています。この湖は、500万年以上前に氷河によって閉じ込められた海水が起源になっていて、無…

「南極へ行ったら撮ってみたい」と思う風景の一つに、オーロラが挙げられると思います。写真は、カメラのセンサーに適量の光を取り込むことで記録されます。光の量が少ないと真っ黒に、多すぎると真っ白になります。 オーロラや星空など…

初代の国立極地研究所があった板橋キャンパス(1973年創立)は、狭いながらもアットホームでまだ昭和の薫りが残る場所でもあった。その頃の職場には大学山岳部等出身のいわゆる山男がたくさんいた。2009年までの15年ほどを、若…