連載

連載

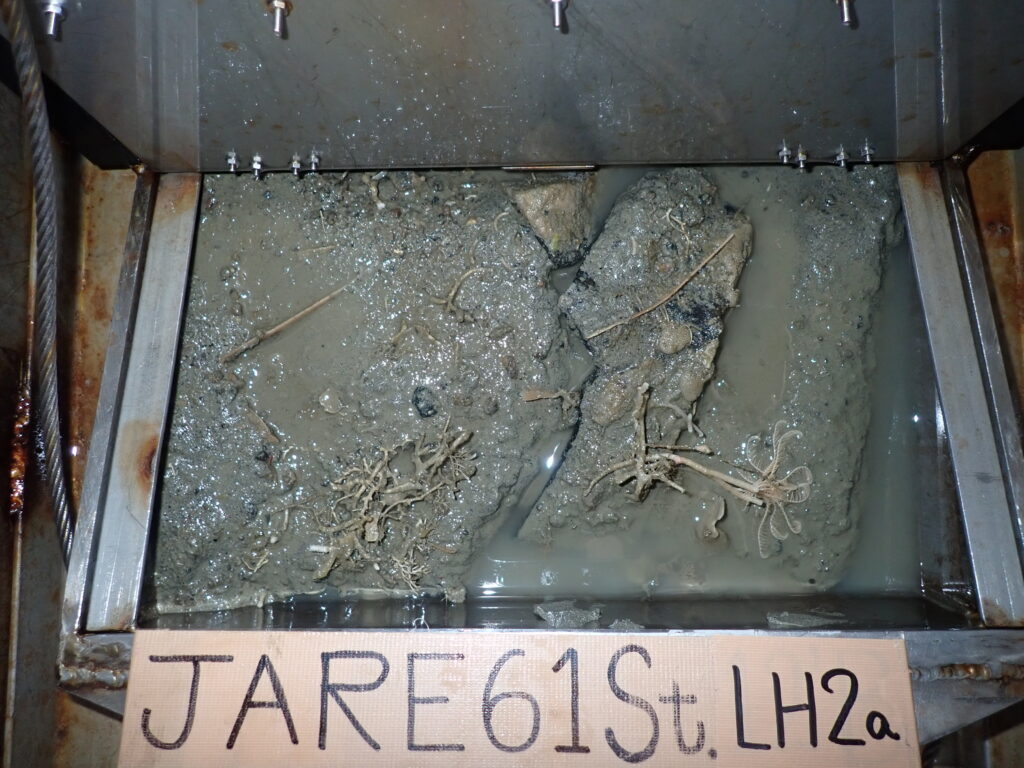

海底面を手に入れろ!サンゴでつなげる過去と現在

前回までの連載で、海底下の地層をどのように採取するのか、そしてそれをどう分析するのか解説した。そのような海底下の深い場所にある地層も、もともとは海底面上に泥・砂・レキが堆積し形成されたものである。そのため、海底コアが採取…

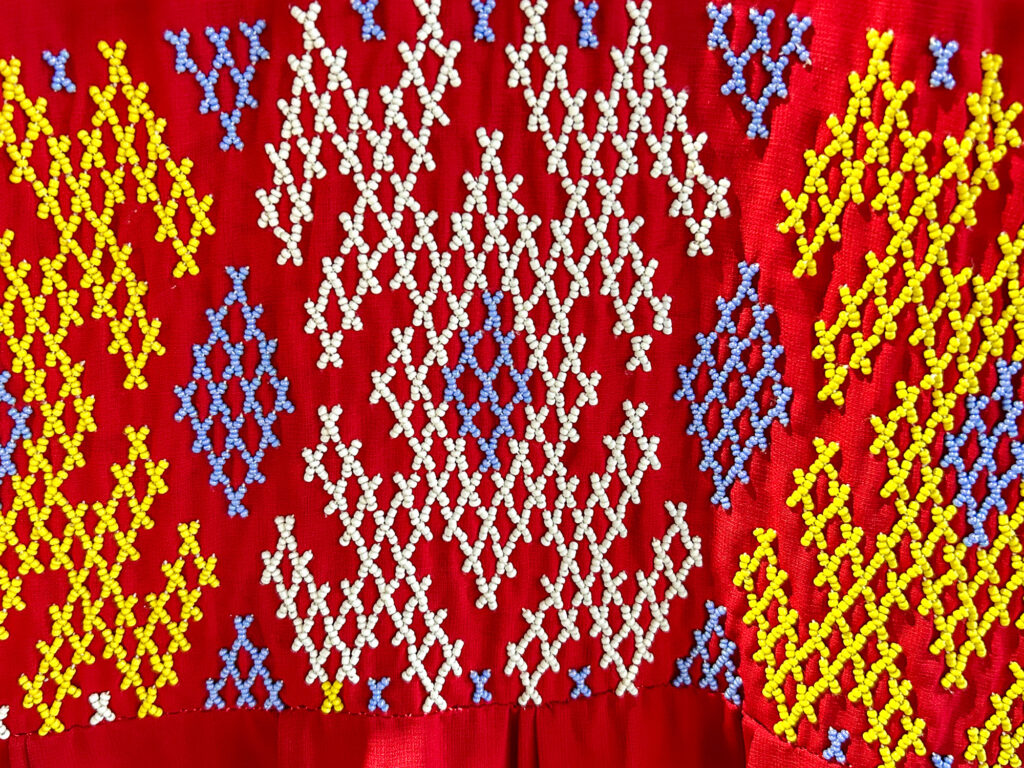

企画展示「キョクホクの大河」~服飾編~

見どころを教えてくれた展示制作者 「キョクホクの大河」詳細はこちら北極域研究加速プロジェクト(ArCS II)詳細はこちら おしゃれなハンティ ハンティの皆さんの写真を見ると、カラフルな衣服、刺繍、毛皮などに目を奪われま…

企画展示「キョクホクの大河」~食事編~

見どころを教えてくれた展示制作者 「キョクホクの大河」詳細はこちら北極域研究加速プロジェクト(ArCS II)詳細はこちら ハンティの食事情 ハンティの食生活は豊かな自然に支えられています。彼らは漁撈※1、狩猟採集、トナ…

カオジロガン・ムカゴトラノオ

2024年7月11日:カオジロガン 今年はカオジロガンが町中で子育てしています。宿舎の裏側によく来ます。多くの雛を連れたペアがいます。こちらでホッキョクギツネを見たことはないので、人や車は多いですがカオジロガンにとっては…

企画展示「キョクホクの大河」~自然編~

見どころを教えてくれた展示制作者 「キョクホクの大河」詳細はこちら北極域研究加速プロジェクト(ArCS II)詳細はこちら オビ川ってどんな川? みなさんはオビ川を知っていますか。ロシアのウラル山脈と中央シベリア高原の間…

柵・112・トラブル

2024年7月6日:柵 今回は長期滞在のため、スバールバル大学の宿舎に滞在しています。自炊なので、食料を街唯一のスーパーマーケットで調達します。裏手の山には、短い間隔で柵が設置されています。高い木は生えない場所ですので、…

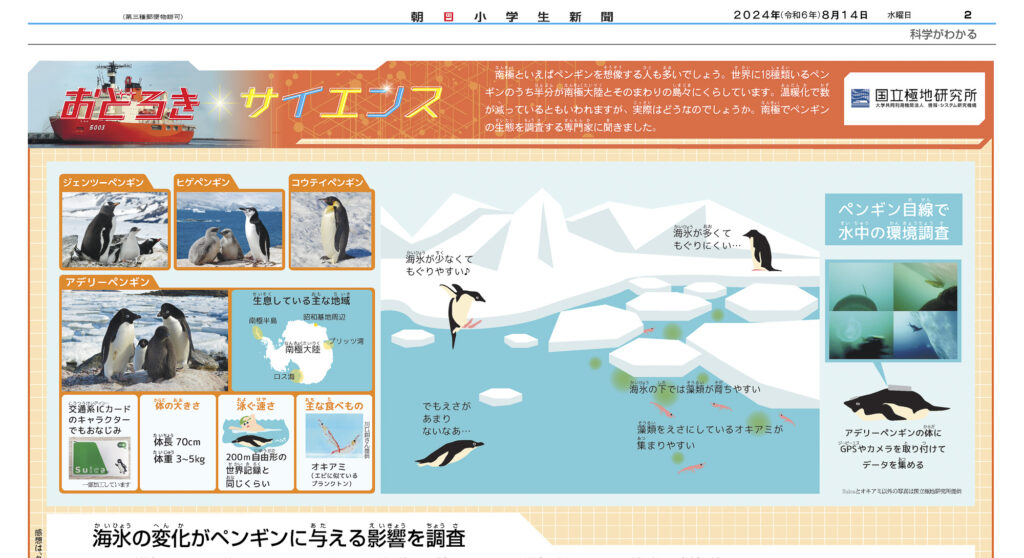

海氷の変化がペンギンに与える影響を調査|国立極地研究所×朝日小学生新聞『おどろきサイエンス』2024年8月14日

話者:高橋晃周(生物圏研究グループ教授 ) PDFはこちらからダウンロードいただけます。

花・光合成装置・トナカイ

2024年7月6日:花 ロングイヤービンから 100km ほど北に位置するニーオルスンだと、ちょうど花が咲き始める感じですが、ロングイヤービンでは、花のシーズンが終わりかけの場所がありました。 スバールバル⼤学の南側にあ…