氷を砕き、南極へ —— 砕氷艦「しらせ」元艦長が語る航海の記憶

海上自衛隊が運用する砕水艦「しらせ」 ー「しらせ」は海上自衛隊が運用しているのですよね?まずは自己紹介をお願いします。 海上自衛官として勤務している齋藤一城です。現在(2025年7月時点)、砕氷艦「しらせ」の艦長を務めて…

数少ない極域の観測拠点・ニーオルスン ー まず、ニーオルスンという場所について教えてください。 ニーオルスンは、人が常駐する場所として世界最北とされる、ノルウェー領スバールバル諸島のスピッツベルゲン島の町です。町と言って…

海上自衛隊が運用する砕水艦「しらせ」 ー「しらせ」は海上自衛隊が運用しているのですよね?まずは自己紹介をお願いします。 海上自衛官として勤務している齋藤一城です。現在(2025年7月時点)、砕氷艦「しらせ」の艦長を務めて…

70年の歴史が積み上がる、日本の南極建築 南極における建築で一番大切なことは、輸送条件によって建築規模が決まるということです。建築資材は南極観測船「しらせ」で運ばれ、昭和基地の接岸地点まで届けられますが、「しらせ」に積載…

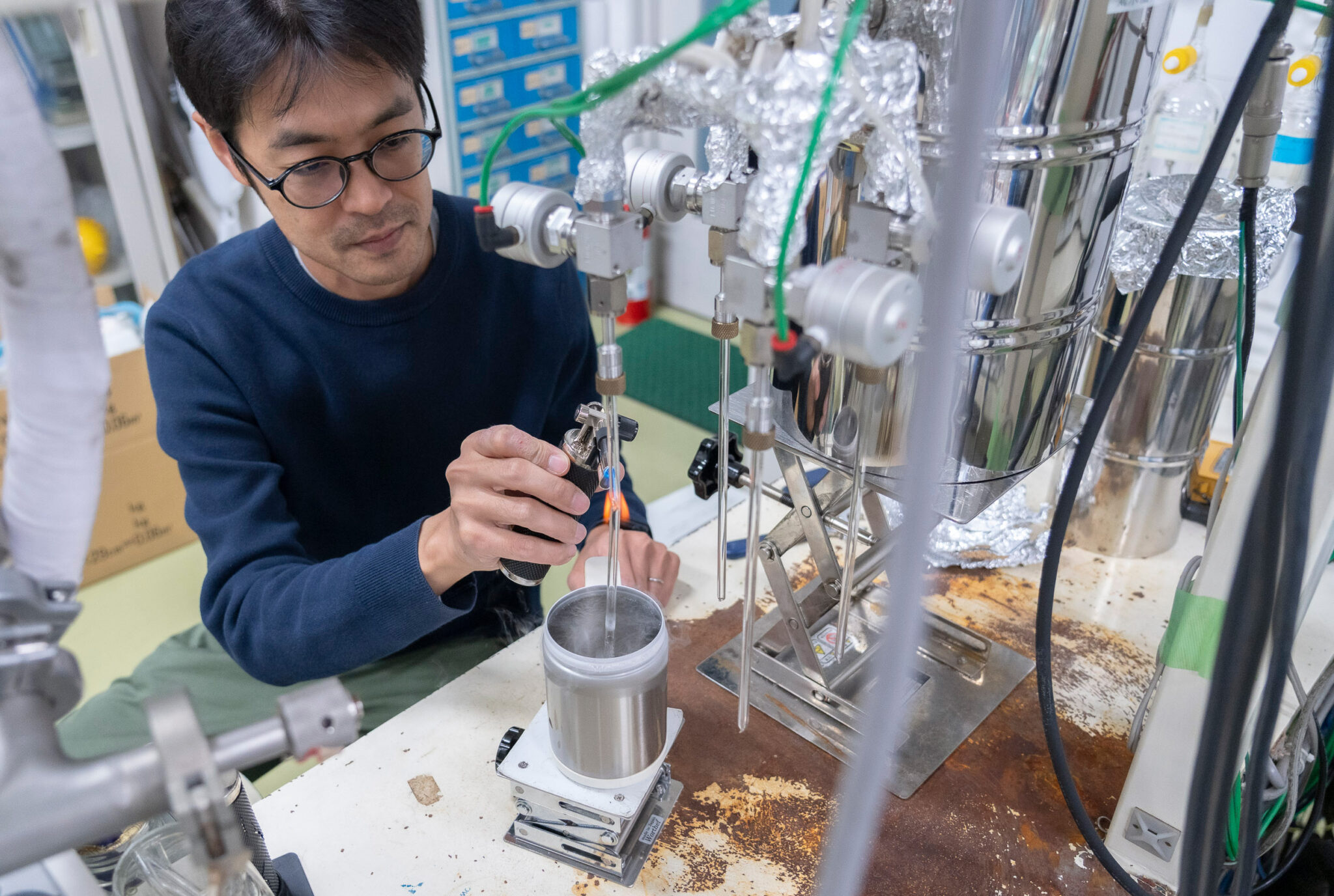

#01 月と火星の隕石を見比べてみよう #02 ペンギンとアザラシ、どうして長く潜れる? #03 南極の氷が南極・北極科学館に届くまで

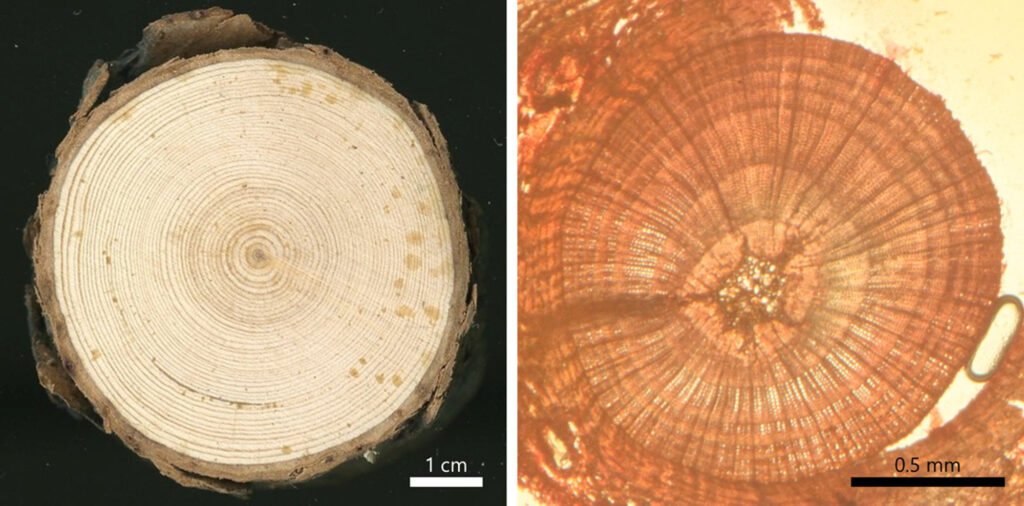

写真家の星野道夫さんが書かれた本には、アラスカに家を建てる時、土地の良し悪しを知る手がかりとして木の種類を見るという話が出てきます。アラスカで良い土地とされるのは、シロトウヒ・アスペン・シラカバの3種そろった場所で、クロ…

マイナス32.6度 1997年1月16日、マイナス32.6度、晴れ、5m/s。ドームふじ基地に到着して雪上車の外に出た瞬間、気温の低さに緊張しました。「大変なところに来てしまった」と。今見返すと前日の気温はもっと低かった…

「お金がいくらかかってもいいなら、ペンギンで何がしたい?」 4年前、入学前の打ち合わせで、現在の指導教員に言われたことです。「うわっ、試されているな」と思いましたが、同時に、ここに入学したいという思いが芽生えたのを憶えて…

海底には多くの生物が生息している。東京のお台場の泥の中にだっているし、沖縄のサンゴ礁にもいる。そしてもちろん南極の厚い氷の下にだって沢山いるのだ。 水中を浮遊する生物をプランクトンというのに対して、海底に住む生物はベント…