「気候変動の証拠」はこうして生まれる──ニーオルスン・温室効果ガス観測の現場から

数少ない極域の観測拠点・ニーオルスン ー まず、ニーオルスンという場所について教えてください。 ニーオルスンは、人が常駐する場所として世界最北とされる、ノルウェー領スバールバル諸島のスピッツベルゲン島の町です。町と言って…

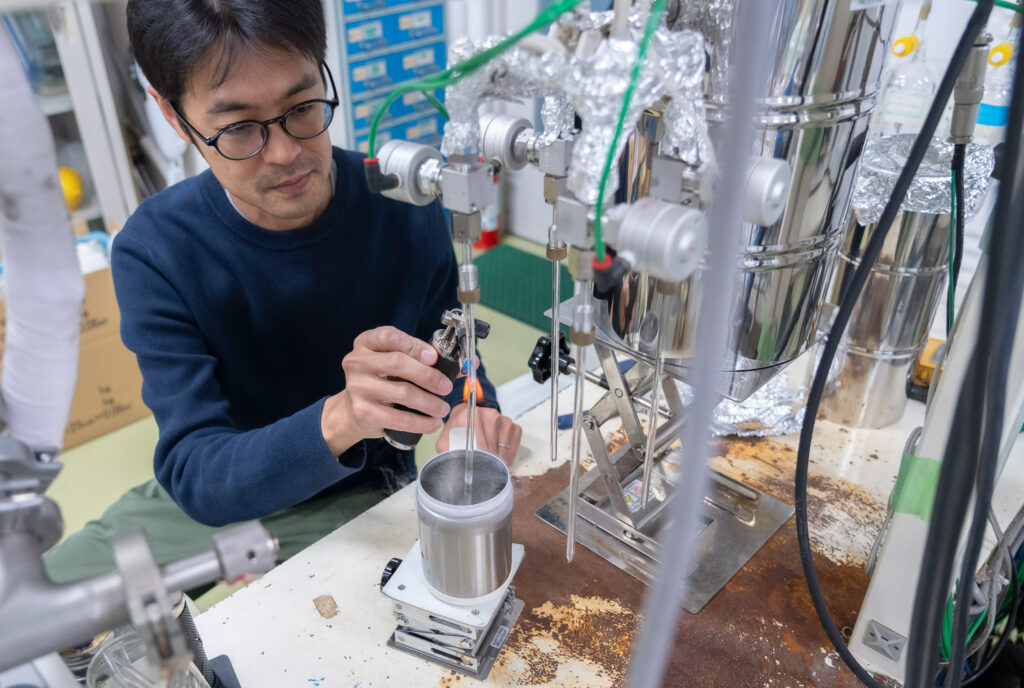

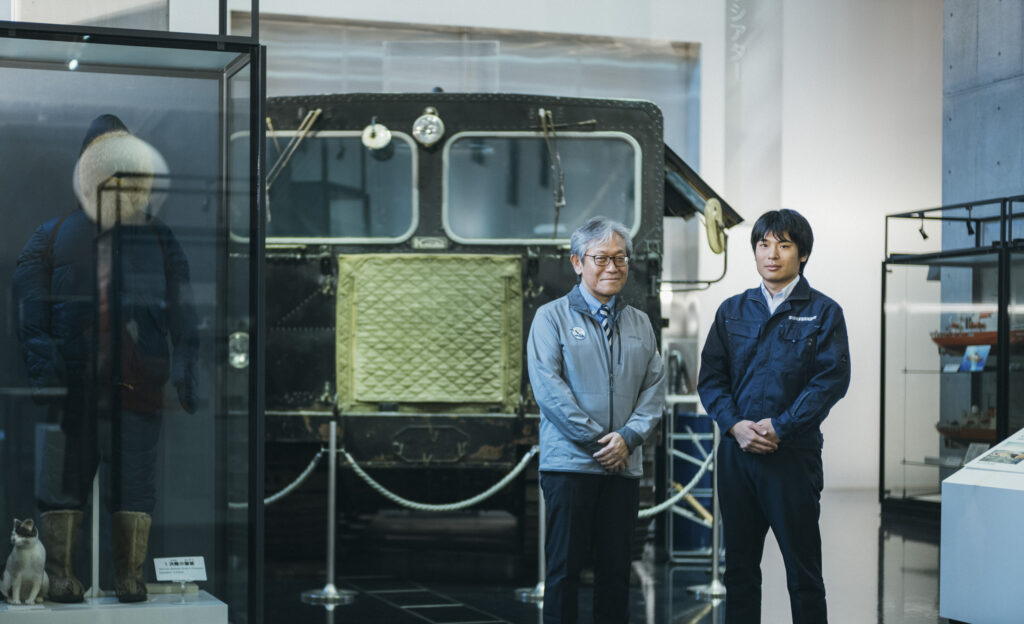

数少ない極域の観測拠点・ニーオルスン ー まず、ニーオルスンという場所について教えてください。 ニーオルスンは、人が常駐する場所として世界最北とされる、ノルウェー領スバールバル諸島のスピッツベルゲン島の町です。町と言って…

国家プロジェクトとしての北極研究 ー長年、北極に関する研究をされていますが、そもそも北極とは社会的にどのような意味を持つ場所なのでしょうか? 北極に対するイメージは人によってさまざまです。北極海や北極圏を思い浮かべる人も…

北極では温暖化による気温の上昇が特に大きく、その影響は現地の暮らしだけでなく、日本を含む世界へも広がっています。さらに最近の政治情勢など自然以外の要因でも北極社会は変化しています。こうした自然環境や社会の変化から生じる課…

多様な生き物が暮らす北極域 ー北極のどのようなエリアで調査をおこなっているのですか? 北極圏は北極海を囲むように陸地があり、国立極地研究所では1991年からノルウェーのスバールバル諸島・ニーオルスンに基地を構えています。…

海上自衛隊が運用する砕水艦「しらせ」 ー「しらせ」は海上自衛隊が運用しているのですよね?まずは自己紹介をお願いします。 海上自衛官として勤務している齋藤一城です。現在(2025年7月時点)、砕氷艦「しらせ」の艦長を務めて…

海氷の呼び名と役割 海氷とは、海の表面から海中にかけて形成される氷の塊を指します。陸上で降った雪が固まって海に流れ込む氷山とは異なり、海氷は海の上で作られる氷です。海氷にはいくつかの種類があり、生後一年未満の氷を「一年氷…

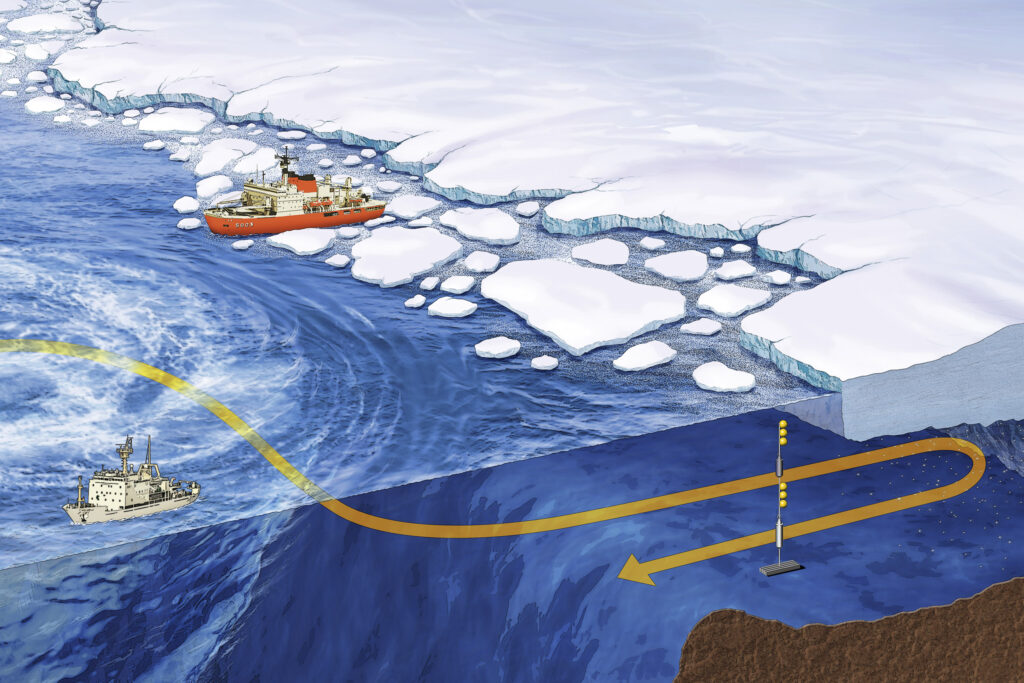

南極の氷床を融かす暖かい水 ー「南極地域観測第Ⅹ期6か年計画(2022〜2027年)」に参加されていますが、どのような研究を担当しているのですか? 私は南極の氷がなぜ減少しているのかを、海側からの視点で調査しています。近…

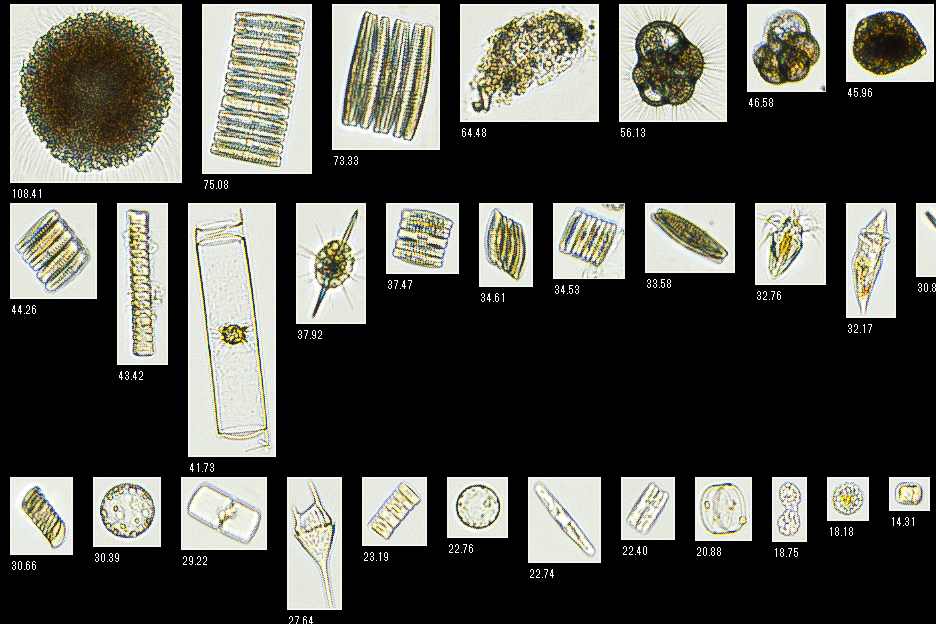

見過ごされてきた小型動物性プランクトン ー南極の海で何を調べているのですか? 私たちが注目しているのは、海のプランクトンを手がかりに、炭素がどのように動き、どのような行方をたどるのかということです。南極に限らず、海には多…

70年の歴史が積み上がる、日本の南極建築 南極における建築で一番大切なことは、輸送条件によって建築規模が決まるということです。建築資材は南極観測船「しらせ」で運ばれ、昭和基地の接岸地点まで届けられますが、「しらせ」に積載…

山岳ガイドから越冬隊の隊長へ ―どのような経歴で越冬隊に? 北海道で山岳ガイドをしていました。年間200日くらいお客さんを連れて山に行っていたんですね。ガイドの仕事はやりがいもありましたし楽しかったのですが、山岳ガイドの…

〈話者〉 岡田雅樹(おかだ・まさき)国立極地研究所 情報基盤センター長、宙空圏研究グループ教授。49次越冬隊員、55次夏隊員、58次越冬隊長として南極観測に参加し、磁気圏プラズマ物理学を中心として、オーロラ観測をはじめ、…

60年以上続くモニタリング観測 ―昭和基地ではどのような観測がおこなわれているのですか? 昭和基地では、期間を定めて集中的におこなわれる研究観測だけでなく、地球や南極で起きる自然現象を、定点で長期間にわたってモニタリング…