森を通して地球の炭素循環を考える(後編)

写真家の星野道夫さんが書かれた本には、アラスカに家を建てる時、土地の良し悪しを知る手がかりとして木の種類を見るという話が出てきます。アラスカで良い土地とされるのは、シロトウヒ・アスペン・シラカバの3種そろった場所で、クロ…

写真家の星野道夫さんが書かれた本には、アラスカに家を建てる時、土地の良し悪しを知る手がかりとして木の種類を見るという話が出てきます。アラスカで良い土地とされるのは、シロトウヒ・アスペン・シラカバの3種そろった場所で、クロ…

マイナス32.6度 1997年1月16日、マイナス32.6度、晴れ、5m/s。ドームふじ基地に到着して雪上車の外に出た瞬間、気温の低さに緊張しました。「大変なところに来てしまった」と。今見返すと前日の気温はもっと低かった…

「お金がいくらかかってもいいなら、ペンギンで何がしたい?」 4年前、入学前の打ち合わせで、現在の指導教員に言われたことです。「うわっ、試されているな」と思いましたが、同時に、ここに入学したいという思いが芽生えたのを憶えて…

海底には多くの生物が生息している。東京のお台場の泥の中にだっているし、沖縄のサンゴ礁にもいる。そしてもちろん南極の厚い氷の下にだって沢山いるのだ。 水中を浮遊する生物をプランクトンというのに対して、海底に住む生物はベント…

氷床の上に立つと、どこまでも果てしなく続く白銀の世界が広がっています。そして、その下には、何万年、何十万年分もの氷が、厚さ数キロメートルにわたって堆積しています。私は、この氷床を鉛直方向にドリルで掘削して採取される円柱状…

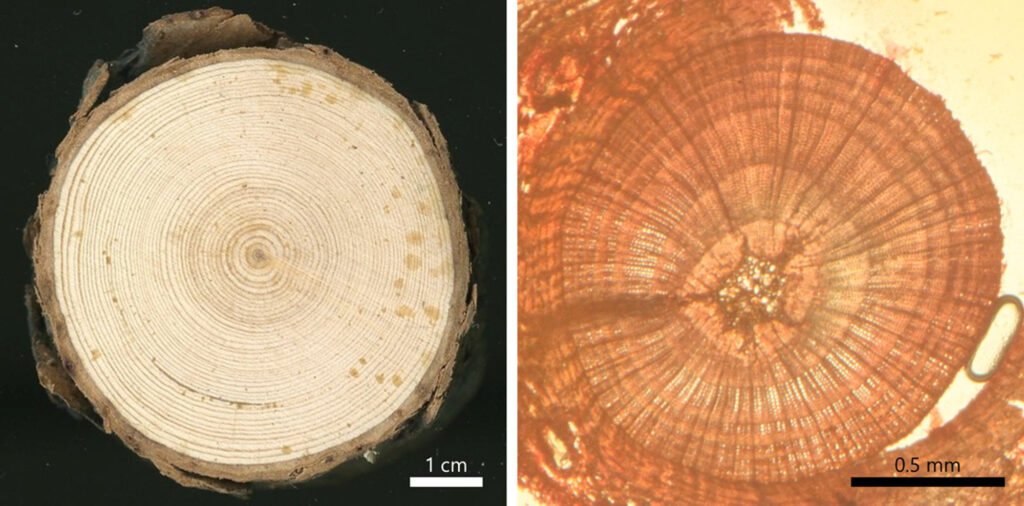

緯度の高い地域でも、凍土のうえに森林が分布しています。夏があっという間に終わってしまうため、植物が成長できる期間が短く、長く生きている木であっても幹が細いことが高緯度に広がる森林の特徴です。 北緯67度、アラスカのほぼ真…

ナルサルスアークの調査(前編参照)を終え次に向かったフィールドはナルサークです。ボートに乗って約1時間の移動でした。人口200人未満のナルサルスアークと比べると、ナルサークの人口は2000人弱と規模が大きく、日常の買い物…

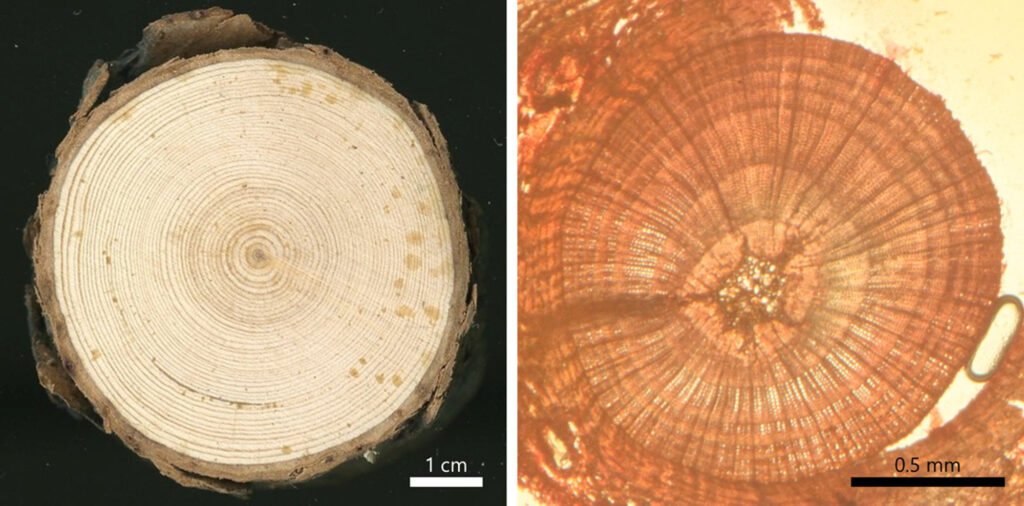

海のユニコーンで知られるイッカクは、高緯度北極域にのみ生息する鯨類(ハクジラ)の仲間です。夏と冬に、決まった海域を行き来しながら生活しています。 私たちの調査地、北西グリーンランドに位置するカナックは、グリーンランド最大…

ビルのように大きな氷山に、海氷の上で日向ぼっこするアザラシ。初めてグリーンランドのカナックを訪れたとき、幼い頃に夢中で観ていたナショナルジオグラフィックやアニマルプラネットの光景が目の前に広がり、胸が高鳴ったのを今でも覚…

グリーンランドと聞くと、一面が氷床に覆われた真っ白な世界を思い浮かべるかもしれません。しかし、夏季のグリーンランド南部の一部では地表が露出し、植生が広がり、その名の通り緑あふれる景観が見られます。このような露出域は、大気…

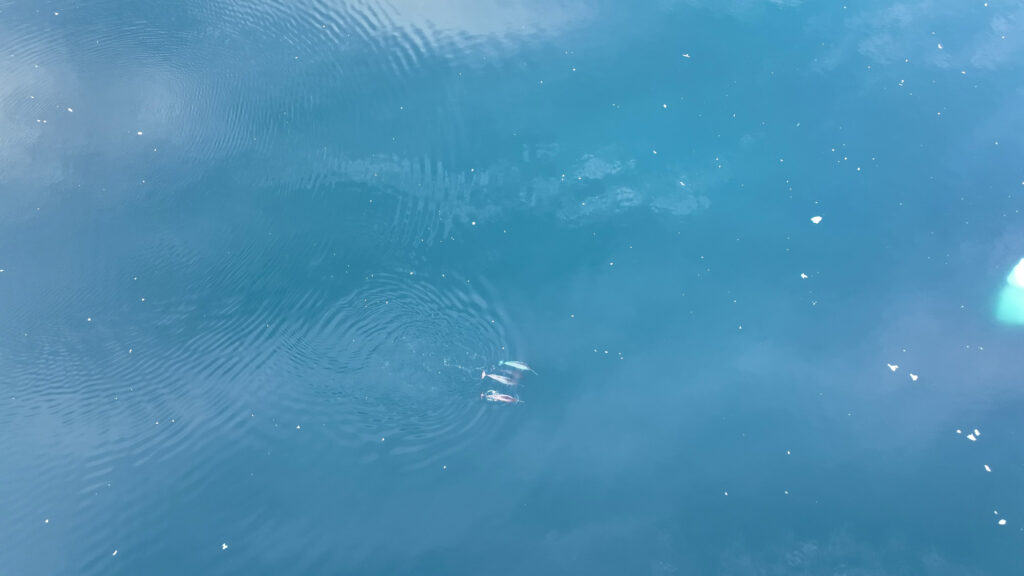

生命活動を支える微量栄養物質 前回記事で紹介させていただいた通り、鉄、亜鉛、 コバルトなどの金属元素やこれら金属元素を含むビタミンB12などは酵素の働きを活性する働きがあり、 生命活動に欠かせない微量栄養物質です。窒素・…

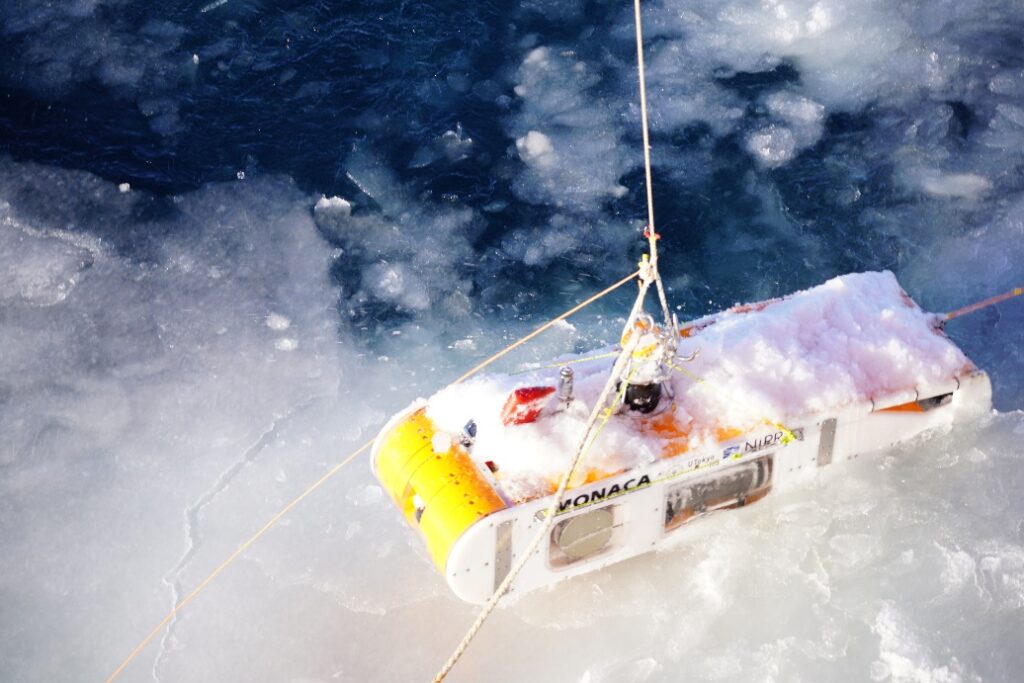

2025年、第66次南極地域観測隊において、国産AUV(自律型水中ロボット)”MONACA(モナカ)”はリュツォ・ホルム湾とトッテン氷河沖の2箇所で同海域では初めてとなる無索自律航行を達成した。こ…

2025年、第66次南極地域観測隊がリュツォ・ホルム湾を離脱する前日、国産のAUV(自律型水中ロボット)“MONACA(モナカ)”が初めて無索自律航行を達成した。開発は2017年に始まり、2021年には北海道紋別で海氷下…

海洋生態系を支える栄養素 今回の第67次南極地域観測隊には、 66次隊での観測(写真1)に引き続き, 海洋生態系を支える微量栄養素である鉄の分布を南大洋で分析するためのチームが参加します。どのような生物にも鉄は生命活動に…

データを蓄積する 国内でも北海道での人工海氷プール、オホーツク海の海上保安庁巡視船の流氷パトロールや凍結したサロマ湖上での海氷と積雪のマイクロ波研究(写真1)などを実施してきました。このような研究の積み重ねで観測や実験デ…

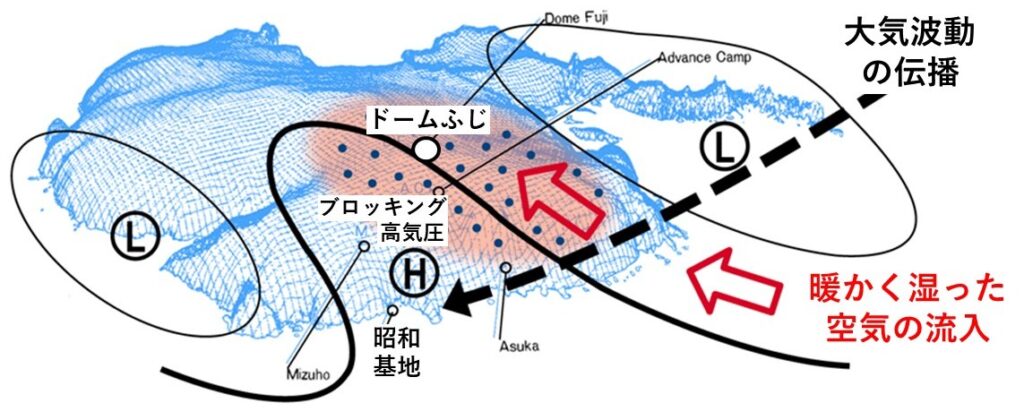

大雪 ドームふじでは珍しく地吹雪が吹き荒れ、厚い雲が全天を覆い、真夏の気温になったミッドウィンターの日々に、降雪があったはずですが、地吹雪と混合していましたので、降雪量は測れませんでした。しかし、このブロッキング現象が運…