連載

連載

ヤナギ・野生動物・スキャナー

2024年7月25日:ヤナギ 午前中まで天気が悪かったのですが、雲の隙間ができたので、急いで調査地に行きます。ヤナギの葉が色づき始めました。光合成の速度が落ち始めるかもしれません。 2024年7月26日:野生動物 私達が…

100年変わらぬデザイン、ギネス認定のプランクトン採集器

2023年末、海洋観測の中で最も長距離データを取得したとしてギネス世界記録に認定された測器がある。一世紀前にイギリスの海洋生物学者アリスター・ハーディー卿により考えだされた連続プランクトン採集器(Continuous P…

潜水への誘い(いざない)

南極・昭和基地の周りの海はほとんど一年中凍りつき、陸上にも花の咲く植物は無く、ごく限られた場所にコケや地衣類がわずかに見られるのみで白一面の世界が広がっている。海洋生物を研究するといっても厚さ1メートル以上もある海氷(海…

山・ユキホオジロ・雲

2024年7月20日:山 調査地の南側には山があります。この山を超えると氷河を目にすることができます。多くの旅行客が氷河を見にるためにこの山を登ります。 2024年7月21日:ユキホオジロ ユキホオジロの雛が測定している…

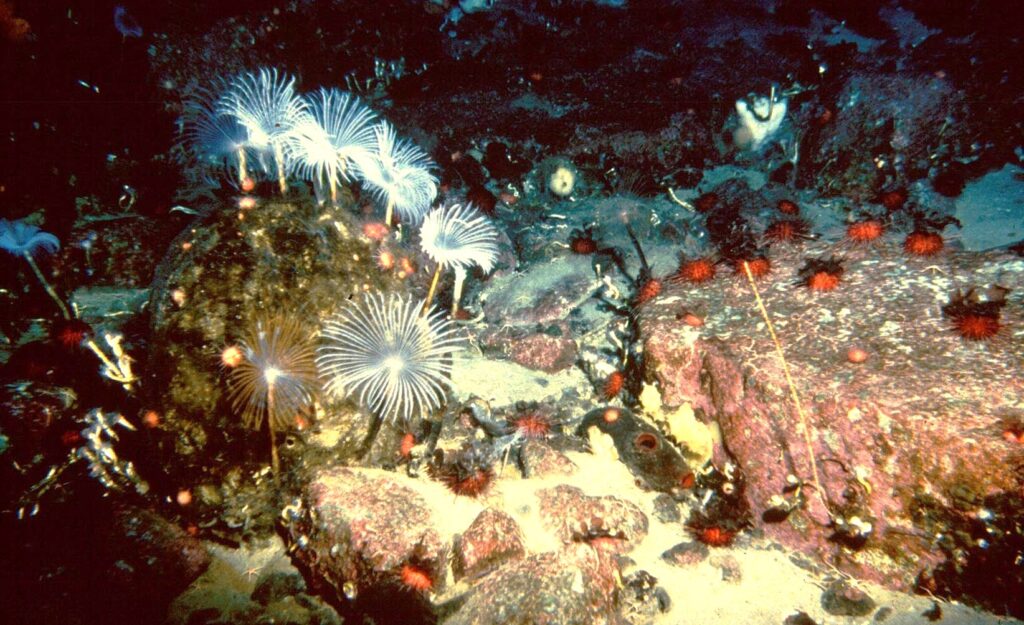

南極の海底には何がいる?

海底には多くの生物が生息している。東京のお台場の泥の中にだっているし、沖縄のサンゴ礁にもいる。そしてもちろん南極の厚い氷の下にだって沢山いるのだ。 水中を浮遊する生物をプランクトンというのに対して、海底に住む生物はベント…

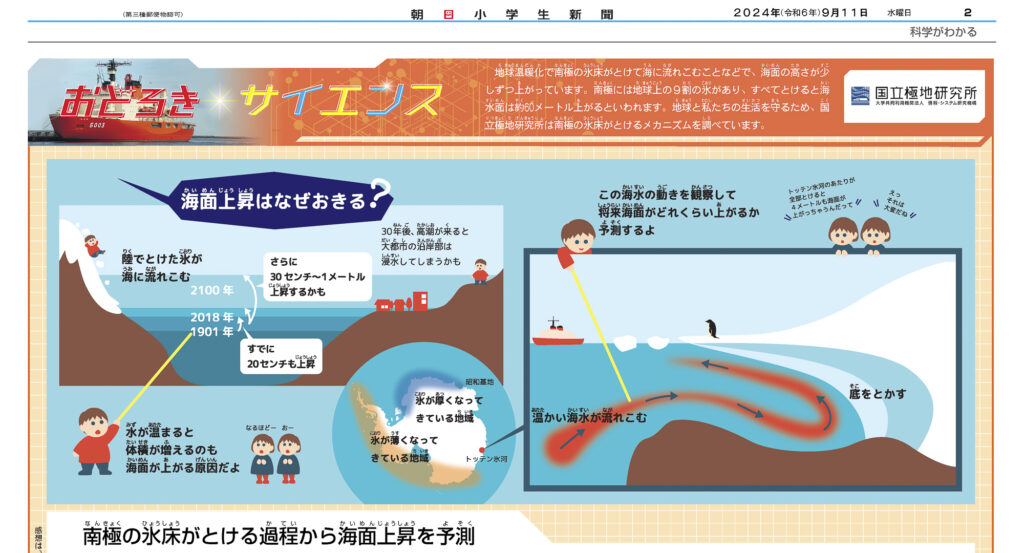

海面上昇はなぜ起きる?|国立極地研究所×朝日小学生新聞『おどろきサイエンス』2024年9月11日

話者:田村岳史(気水圏研究グループ教授 ) PDFはこちらからダウンロードいただけます。