船首からみた「しらせ」砕氷航行

連続砕氷の音「ゴリゴリゴリゴリ」 色々と試した「南極の伝え方」で良い塩梅の成果を得たこともありました。そのひとつとして、砕氷航行中に船内で聞こえる音を録ってみたことです。映像として砕氷中の「しらせ」の様子をご覧になったこ…

連続砕氷の音「ゴリゴリゴリゴリ」 色々と試した「南極の伝え方」で良い塩梅の成果を得たこともありました。そのひとつとして、砕氷航行中に船内で聞こえる音を録ってみたことです。映像として砕氷中の「しらせ」の様子をご覧になったこ…

海での戦い 突然ですが皆さん、海は好きですか? そう尋ねるからには、私は海のことを学べる大学に進んだくらいには海が好きです。当時の私にとって海とは、魅力と神秘に溢れたものの代表例でした。日本の多様な風土や産業、文化など、…

なぜフィールドに出るのか 北極や南極のフィールドは寒冷な厳しい環境であり、そこへ行くにも日数がかかります。それでもなお、「フィールドサイエンティスト」を養成しようとしているのが総研大の極域科学コースです。 今や、そんな厳…

はじめに 私は第65次南極地域観測隊の夏隊広報として約4ヶ月間、「南極観測の今」を国内に届ける役割を担ってきました。 これまでの南極地域観測隊でも広報を担当した隊員により、それぞれの持ち味で様々な出来事が、「観測隊ブログ…

ー「極地研アーカイブ室」とはどんな組織なのでしょうか? 工藤:大規模な自然科学系の研究所には、事業の様々な記録を収集・保管し後世に伝える目的でアーカイブ室が設置されていることが多いんだよね。その時代の科学の記録を残してい…

南極や北極の研究者になりたい! ……と思った皆さん、どこの大学院を目指しますか?日本には極地の研究を行っている大学はいくつかあると思いますが、その一つが「総合研究大学院大学(以下、総研大)」の「極…

話者:熊谷宏靖、寺村たから(広報室) PDFはこちらからダウンロードいただけます。

・「変わりゆく永久凍土の世界」詳細はこちら・北極域研究加速プロジェクト(ArCS II)詳細はこちら 永久凍土とは何か? 「永久凍土」と聞いて何を思い浮かべるだろう。永久に凍っている土地、雪と氷の世界、マンモスが埋まって…

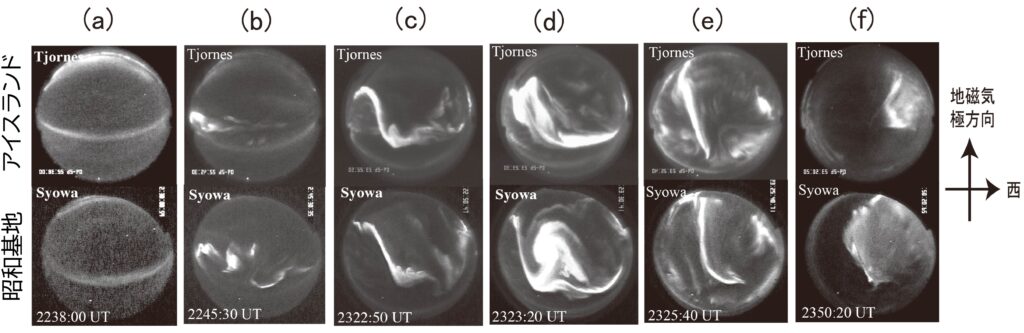

私が関わったおよそ30年間のオーロラの共役点観測の研究から、共役性に関する全般的な理解をまとめてみます。 最も重要なことは、昔から想像していたような、南北半球の間で鏡対称のようにそっくり似たオーロラが起こるのは「極めて稀…

今回はアイスランドと昭和基地との共役点で同時に観測されたオーロラの例について紹介します。 1. 極めて良く似たオーロラの例 最初の例は、私が携わった30年間のオーロラの共役点観測のなかで特別に良く似たオーロラがアイスラン…

話者:内田雅己(生物圏研究グループ准教授 ) PDFはこちらからダウンロードいただけます。