「国立極地研究所 アーカイブ室」は、国立極地研究所(以下、極地研)の立川市移転を受けて2010年4月に設置されました。極地研の事業活動の過程で歴史的記録をとどめている資料の収集・整理・保管・管理を行っています。どんな記録やエピソードが眠っているのか、アーカイブ室長の工藤栄教授と、元極地研極地工学研究グループ技術職員の石沢賢二さんに話を伺いました。

-wp-256x256.jpg)

- 工藤 栄(くどう・さかえ)

- 国立極地研究所 先端研究推進系生物圏研究グループ教授、グループ長。アーカイブ室長。筑波大学第二学群生物学類を卒業、同大学大学院生物科学研究科博士課程から、東京大学大学院理学系研究科植物学専攻へ入学しなおし、修士課程、博士課程を経て、極地研へ。北極海の氷の下の世界を8年間研究して、その後は南極での観測を始める。40次越冬隊からほぼ毎年、南極へでかけ、51次隊では越冬隊長を務めた。その後も55次隊の夏隊、56次隊ではスペインの基地で野外観測をおこなった。

- 石沢 賢二(いしざわ・けんじ)

- 元国立極地研究所 南極観測センター設営グループマネージャー。南極へは越冬隊員として5回、夏隊員としては2回、その他外国の基地へも数回行っている極地設営工学の専門家。南極観測隊として、みずほ基地での観測、あすか基地の建設、ドームふじ基地、昭和基地の設営に携わった。2025年4月から極地研アーカイブ室にてアーカイブ業務に携わる。

取材・執筆:細谷 祥央

ー「極地研アーカイブ室」とはどんな組織なのでしょうか?

工藤:大規模な自然科学系の研究所には、事業の様々な記録を収集・保管し後世に伝える目的でアーカイブ室が設置されていることが多いんだよね。その時代の科学の記録を残していくことはとても重要で、その意識があるからこそ、アーカイブズが最近になって各方面で注目されているね。身近なところだと、例えば「NHKアーカイブス」のように、映像アーカイブズというのも一般の方々に興味を持って受け止められてると思う。

例えば湯川秀樹博士のような著名な物理学者の活動の記録には何かを学ぶ価値があると思うでしょう?偉大な仕事を成し遂げた個人の活動記録も貴重だけど、同じように組織や事業の記録も大切。極地研は国家事業である南極地域観測からスタートしている側面もあり、極地研アーカイブ室は将来にわたって重要だと思われる極地観測・研究活動の資料を保管しているんです。

ーどんな基準で資料を収集・保管しているのですか?

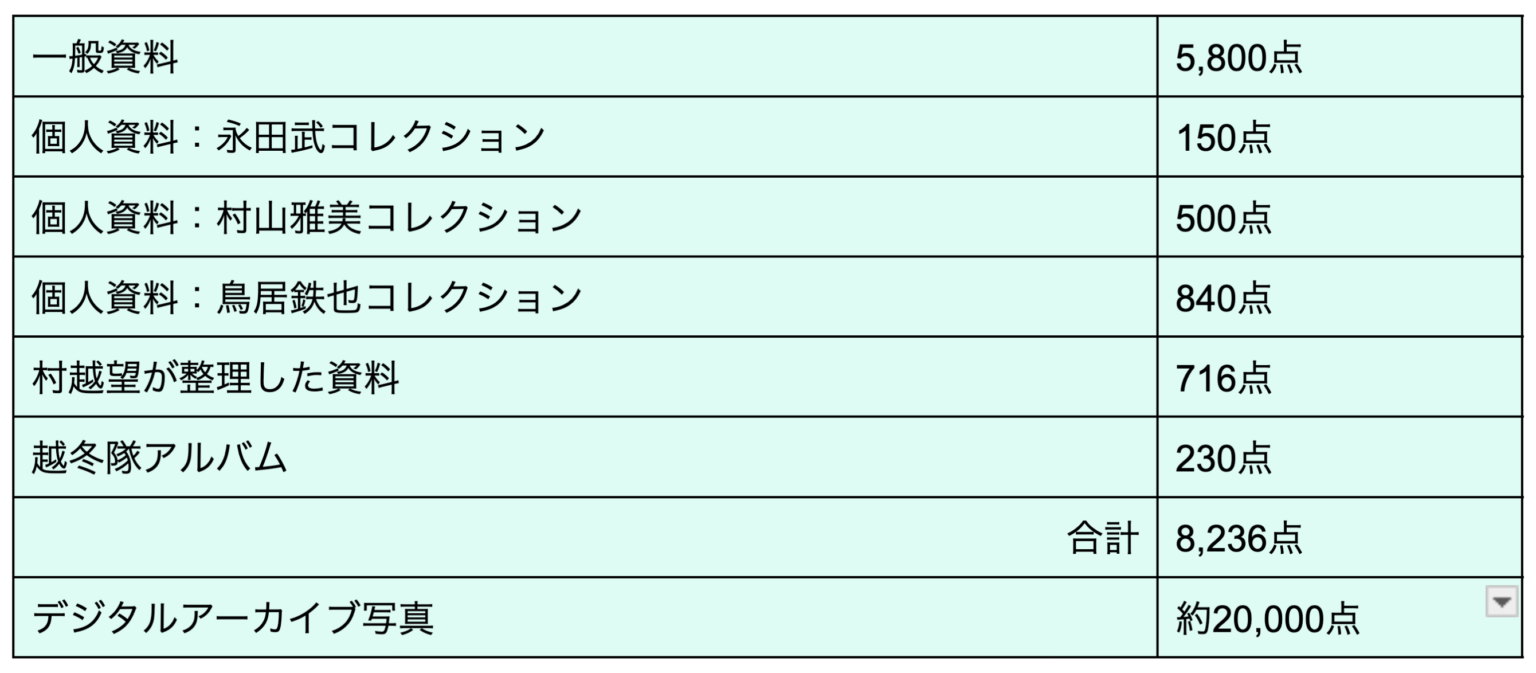

工藤:基準があるようでない、とも言えるかな。価値の判断は時代によっても変わるし、それらを受けとめる人によっても多様だから。ただし、今現役で使われている記録、つまり「レコード」は対象外。レコードというのは現用資料、アーカイブスは非現用資料という定義だからね。役目が終わったようにみえる記録でも、残ったものにはなにがしかの価値がある可能性があって、それらをきちんと残して後世に伝えるということが、アーカイブの基本。そういった考えで、板橋から立川に極地研が移転してきたタイミングでアーカイブ室が設置されたんだよね。現在は、極地観測に関わった方々からの寄贈された史資料を集積・整理・保管したものを、できる限り使えるような形で公開していこうと考えて、アーカイブ室の活動をおこなっているんです。最近は躍起になって写真・映像資料のデジタル化と公開を進めているところです。

ー板橋から立川に移転してきてから資料の収集を始めたのですか?

石沢:板橋時代から収集していたね。1次隊で越冬した村越望さんは、定年後に再雇用されて、大量の資料の山に埋もれながら、一つずつ拾い集めて仕分けしてた。今や1次隊のころの資料なんて70年弱前だし、当時はガリ版印刷や青焼きだったから、もう見えないものも多くなってきている。さっきも情報図書室で昔の『積荷リスト』を見たんだけど、紙がボロボロになっていた。

工藤:だから、貴重な証拠だと認識された資料は気がついた時に残す工夫をしていかないとだめなんだよね。文字・写真・映像は、より使いやすいように、便利に見てもらえるようにと考えてデジタルデータに変換して公開しているところ(国立極地研究所デジタルアーカイブ:https://ads.nipr.ac.jp/image/)。それでもデジタル化したからといって、元の資料を捨てるわけにはいかないし、何をどこまで残すかは研究所として限界もあるし、常に悩ましい問題だよ。

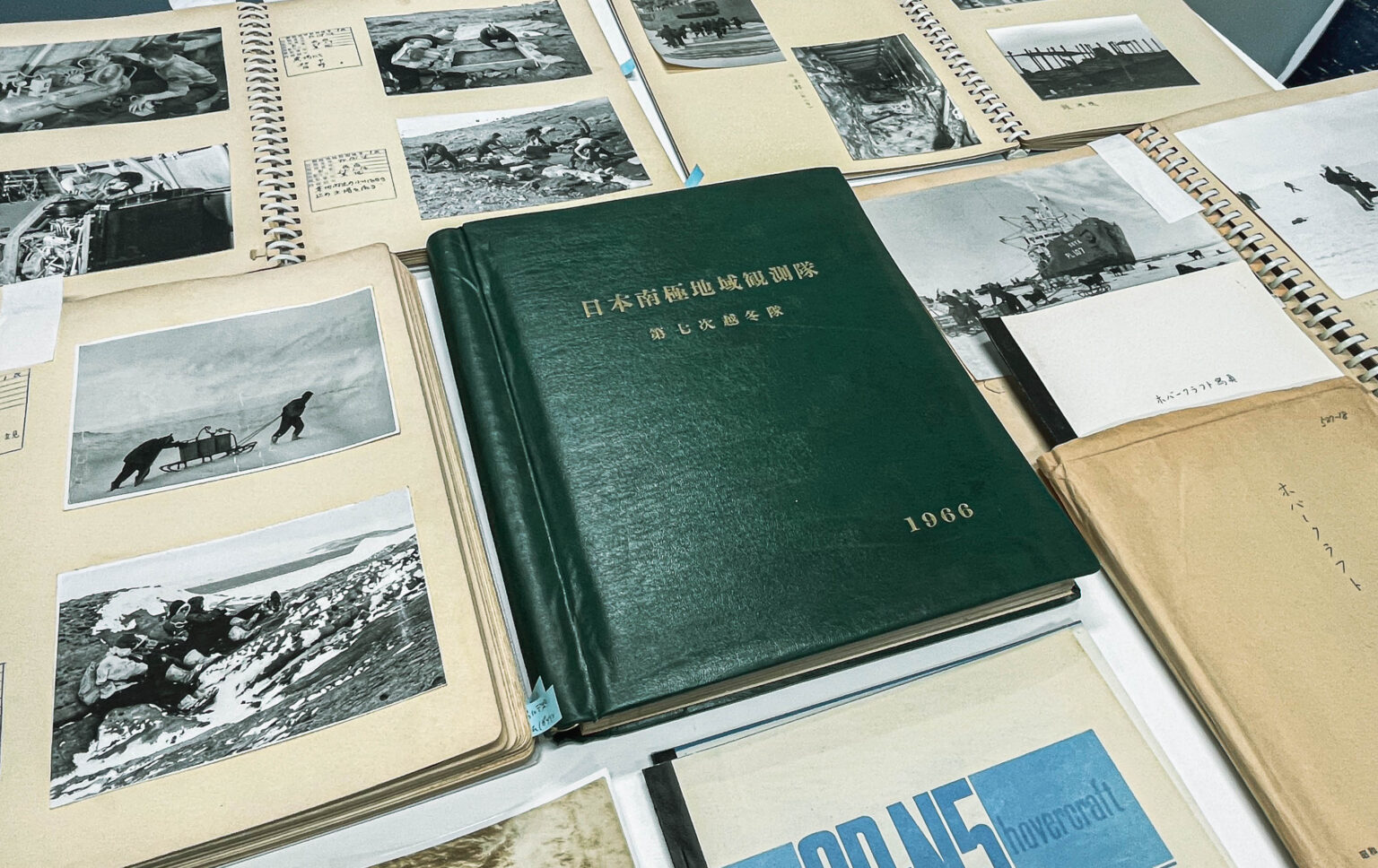

ー具体的にはどんなものがあるんですか?

工藤:写真が多いけれど、図面、映像、それから観測・設営の機材、装備、衣類もあるね。研究所で主体的に保管していたものと、寄贈されたものがあるね。

ー公開したデジタルデータはどのように使われているのでしょうか?

工藤:主に極地研OBの講演での使用や、メディア、博物館など展示用の貸出が中心かな。最近は南極関係者以外の研究目的の問い合わせも増えているね。テレビ関係からは一般の方々の興味を引くような南極観測のトピックが多いね。他にもタロとジロや、猫の「たけし」への問い合わせも最近増えてる。まずデジタルアーカイブで閲覧してもらってから、原本を調査しにきて欲しいなとも思うよ。

ー資料を残していくうえで難しいことは?

石沢:観測関係は論文として記録が残ることが多いけど、それに比べると設営関係は記録が残りづらいかもしれないな。ずっと設営の仕事をしていたけど、燃料や造水の記録をまとめるには『観測隊報告』だけが頼りだった。

工藤:観測だって、成功した記録は論文になるけど、失敗したものは書き残されてないからね(笑)。

石沢:昔は昭和基地と極地研のやりとりはFAXを使っていたから、その紙が大量に残っていたけど、立川への移転の際に失われた。いろいろ貴重な情報があったはずだ。前にも、何回も南極に行ってものすごい数の写真を撮っていた元観測隊員に、写真をアーカイブ室に残してくれって電話した。そしたら1週間前に全部捨てたって言ってた。

工藤:それは惜しい!終活して捨てる前にアーカイブ室にぜひ一報して欲しいところだね。

ーアーカイブスを整理していくと、興味深い記録に出会えることもありそうですね

工藤:南極観測は、現職在籍中の僕らが生まれてない頃からやっている事業。だから、まだまだ知らない景色や活動の写真がたくさん残っている。整理のためには、写っている岩の形から場所を特定したり、アルバムのメモ書きや越冬隊の日誌を見返したりして、その写真に写し込まれた過去の事実を読み解いて新たにメタデータを付加して構築していくわけよ。そういうことを繰り返してはじめて、「ああ、この時代の越冬生活ってこうだったんだ」当時の極地観測の様子や活動していた人たちの息遣いまでもがつながってみえてくる。探偵みたいな面白さがあるよ。自分の研究の記録も「整理しなくちゃ」って思うように自身も成長できる(笑)。それに、アーカイブズの写真からは、極地に出かけて行ってまで仕事をするエネルギーも感じられる。自分も含め、ずいぶん情熱をもって研究してたよなってことを思い出させてくれる。

石沢:それでいうと、ホバークラフトはまさにそんな情熱から生まれたんだよな。南極観測船「ふじ」が昭和基地に接岸できなくて、大型でかさばる資材を運べなかった時があった。持ち帰って次の年もまた運ばなきゃいけない。それをどうにかしたくてホバークラフトの実験が始まった。そういう興味深い記録が、アーカイブズに残ってるんだよな。

輸送手段としてのホバークラフト、その試みは成功したのか?

次回「ホバークラフトの記録」に続きます。