多い時には月数回!? 世界各国で行われる国際会議やシンポジウムに参加している榎本副所長。今回は、F1モナコGPやリゾート地として有名なモナコ公国で開催された極地変化に関する科学のシンポジウム「北極から南極へ」に参加した時の様子について語っていただきました。

クラッシックな会場から出て、200~300メートルくらい歩いたところにランチ会場のレストランが用意されていました。

デザートにはエスプレッソと合うようなマカロンやムースがでました。しっかりしたものを食べるというより、軽めのランチでしたね。スナックやラビオリなどもありました。

人と対面できる効果ってとても大きいんです。リモートだと、発表資料を送ってもらって発表と議論の場だけで、食事とかコーヒーブレイクとか、外の景色を見ながら話したりとか、そういった場がないんですね。

書いてあることを説明して聞くだけではなくて、資料に表しきれない情報がいっぱいあって、ここが大変だったとか、これおもしろいとか、いつから始めたとか、その他のことを聞きたいんです。どこで勉強しているの? とか、どうしてこれを始めたの? とか、そういう部分は大事ですね。リモートではなかなかそこができなくて。リモートも今後進化してきたら、いろんな機能が出てくるかもしれないけど、今のところはやっぱり対面には負けますよね。離れていてもできるというのはメリットありますけれど。

場所の雰囲気も大事ですね。今回の昼食会場の前には海が見える公園があったのですが、きれいで気持ちがよく、会話が弾みました。

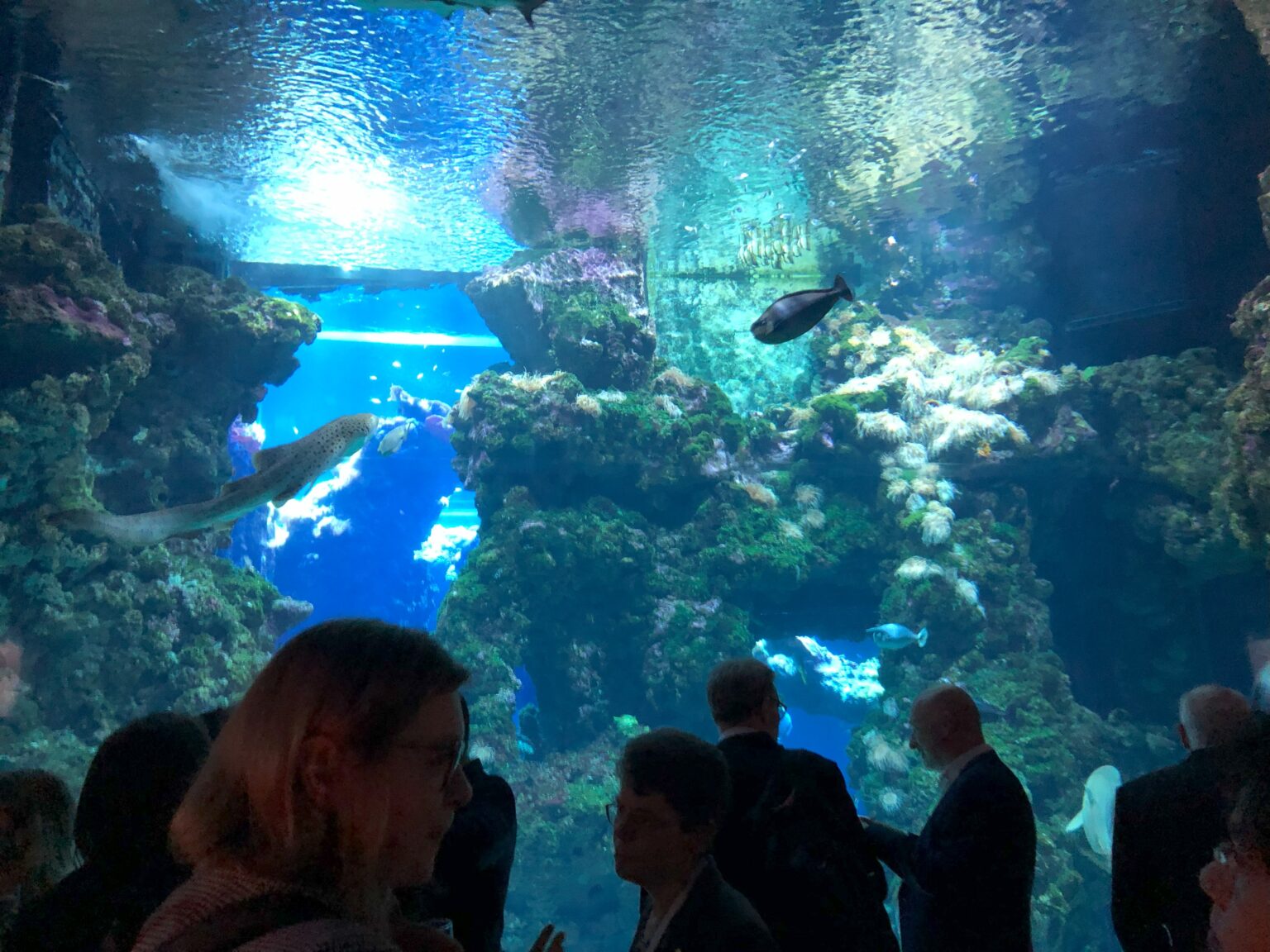

会場の海洋博物館の地下は水族館です。入口から地下へはエスカレーターで降りていくのですが、降りていくにしたがって薄暗くなってブルーの世界になって、くじらの鳴き声とか、泡のボコボコという音が聞こえてきて、まるでリトルマーメイドの世界に入っていくようでした。

大きな水槽にはクラゲがたくさんいました。クラゲを見て時には冗談を言い合いながらも有意義な時間を過ごすことができました。

モナコは小さな国ですが、ここから世界につながろうとしている、とても魅力的な国でした。

極地の変化はどこか遠い所で起きていて、その地域の問題であり、その影響を受ける海は広くてなんでも受け止められるわけではないんだということ、極地との距離、国々の距離を超えて、だれもが繋がっているんだということを話し合う時間となりました。時間が止まったような小道に入り込むことも、かえって動いている歴史の重要な場面であることも意識させられました。それぞれの国にもどった研究者は、また2年後この地に招かれます。

【連載】今日も世界を飛び回る 世界会議紀行(全6回)

前の記事|ヨーロッパの会議は緊張します https://kyoku.nipr.ac.jp/article/2937

- 榎本浩之(えのもと・ひろゆき)

- 国立極地研究所副所長、北極観測センター特任教授。専門分野は雪氷学、気象学、リモートセンシング工学。1983年に北海道大学工学部を卒業後、筑波大学で修士号(環境科学)、スイス連邦チューリヒ工科大学で博士号(自然科学)を取得。国際北極科学委員会の Vice-President(副議長)も務めている。