オーロラはエネルギーの高い電子によって起こされています。電子は地球の磁石(磁力線)に束縛されて動く性質があります。地球の磁力線は南極と北極とが結ばれています。そのために、オーロラは南極と北極の共役点(*1)では同じようなオーロラが見えるといわれていました。しかし本当に、南極と北極で同じオーロラが見えているのでしょうか、それとも違うのでしょうか?この答えはイエスでもあり、ノーでもあります。このことを長年観測し研究してきました。 4回のシリーズでは、オーロラ研究に興味を持ち始めた動機からアイスランドでの共役点観測に携わる経緯と、長年の観測で得られた興味深い観測例などを紹介します。 *1 地球固有の磁場中で1本の磁力線に結ばれた南北両半球の観測点のこと。

私が関わったおよそ30年間のオーロラの共役点観測の研究から、共役性に関する全般的な理解をまとめてみます。

最も重要なことは、昔から想像していたような、南北半球の間で鏡対称のようにそっくり似たオーロラが起こるのは「極めて稀」であることがわかったことです。たとえ似ていても、その継続時間が短かったり、形状が部分的に異なったりしていました。

私はこの事実を次のように理解しています。鏡対称のようにそっくり似たオーロラが南北の共役点で同時に観測される条件は、まずは磁力線が両半球の観測点の間でつながっており、共通の視野を観測していなければなりません。そして、オーロラの発生源が南北半球に共通の領域である地球磁気圏の赤道面付近である必要もあります。

さらには、オーロラ粒子を加速しオーロラの形状や動き・明るさを決める磁気圏-電離圏相互作用も南北半球で同じであることが必須です。これら全てのプロセスにおいて、その立ち振る舞いや大きさ・タイミングなどが南北半球で全く同じでなければなりません。つまり、オーロラが発生するプロセスの太陽風—地球磁気圏—電離圏の間の相互作用の全てにおいて、質・量ともに南北半球で同じである必要があります。

現実に起こっている太陽風や地球磁気圏・電離圏の環境においては、このような鏡対称の条件が南北半球の間で起こる可能性・確率は極めて小さく、このことが、昭和基地とアイスランドで実際に観測される大部分のオーロラは、大なり小なり異なっていることを裏付けています。稀に起こった、2003年9月26日の「ソックリ似たオーロラ」は、まさに「例外」・「奇跡」であると言えます。

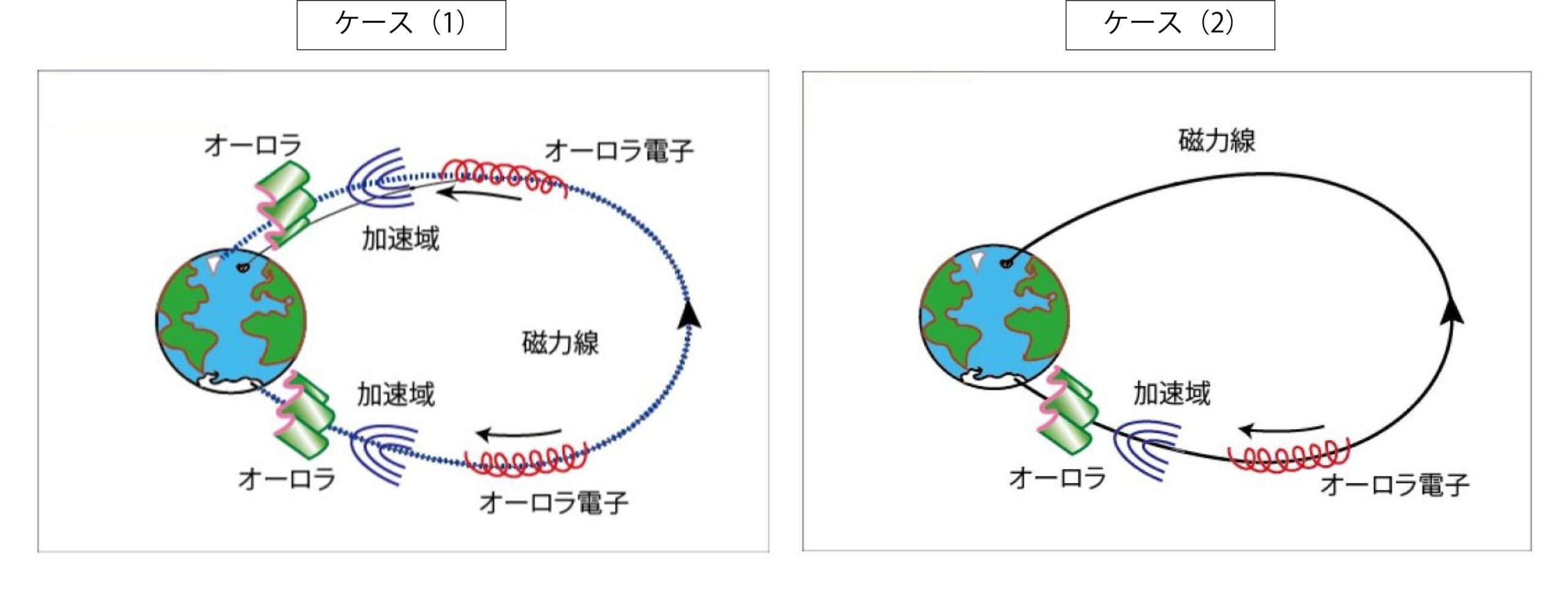

一方、アイスランドと昭和基地との共役点ペアで似ていないオーロラが観測される場合の主な条件を下図にまとめてみました。

ケース(1)南北半球の両観測点をつなぐ磁力線が普段より大きく偏ったために、反対半球の観測点との共通視野から外れてしまった場合。この場合には、同じ磁力線の両半球でオーロラが起こっていても、反対半球の観測点では視野から外れてしまっており、お互いが違ったオーロラを見ています。

ケース(2)磁力線は南北半球の観測点の視野内でつながっているが、オーロラの形状や変動を起こさせる磁気圏-電離圏相互作用の仕方がそれぞれの半球間で大きく異なってしまった場合。この場合には、共役点において形状や強さが異なるオーロラを観測することになります。

例えば前回示した、よく似たオーロラから似ていないオーロラに変化したイベント例は原因(2)に対応し、磁気圏-電離圏相互作用によるオーロラ粒子の加速機構やオーロラの形状形成およびダイナミックスの研究に重要な情報を提供してくれました。

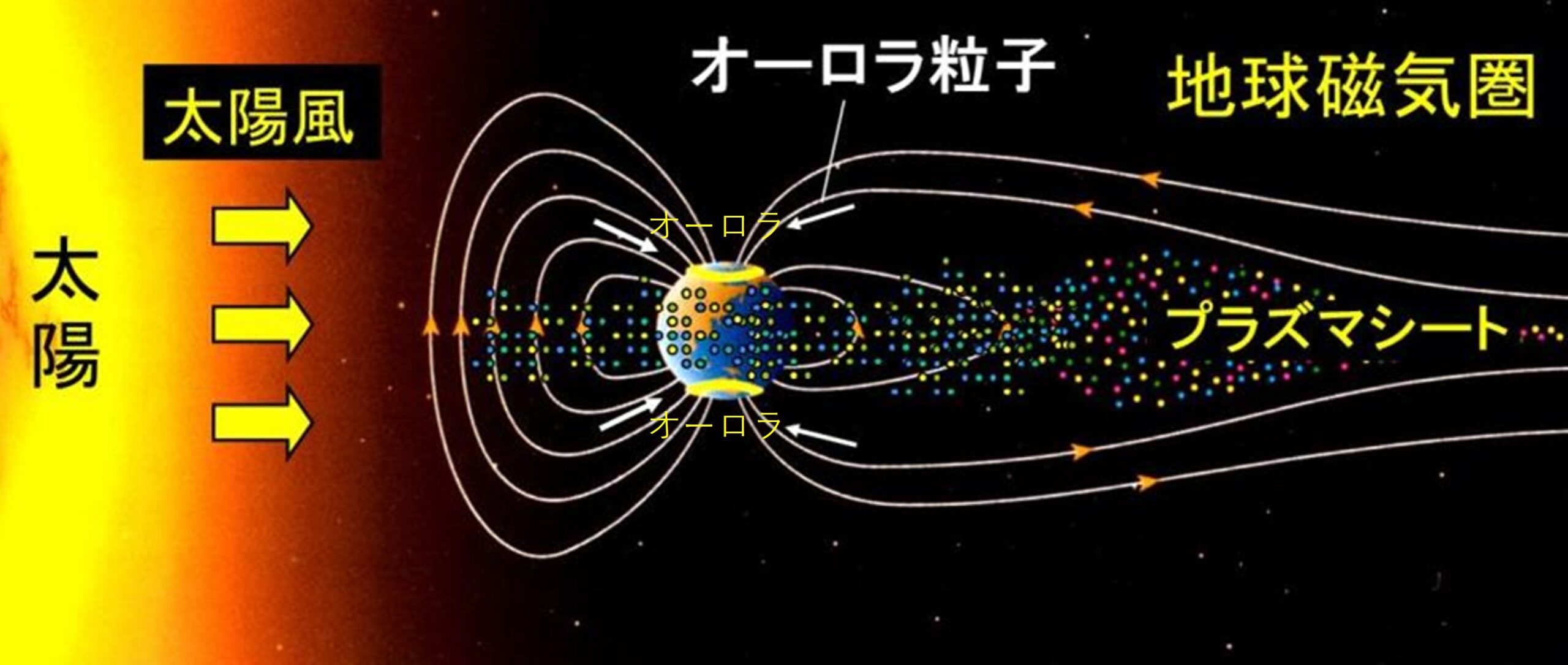

これまでの話題はオーロラの形状に注目しての比較でしたが、グローバルな視点でみたオーロラ活動は両半球でかなり良い相関があります。それは、オーロラの源は太陽であり太陽風で運ばれてきたオーロラ粒子は地球磁気圏のプラズマシートに貯蔵され、そこから磁力線に沿って南北両極域の超高層大気に降り込んで光ったのがオーロラである、とのオーロラが発生する大筋の流れは南北両半球で同じように起こっていると言えます。

最後に、読者がオーロラツアーに参加する機会があった時には、オーロラの源は太陽であることを思い出し、反対半球のオーロラは光のカーテンの傾き、渦の巻く方向、形状や強さ、などはどのように違うのか同じのか?などを想像して鑑賞するのも楽しいかと思います。<【連載】南極と北極のオーロラは同じなの?(完)>

【連載】南極と北極のオーロラは同じなの?(全4回)

前の記事|共役点観測で分かってきたこと https://kyoku.nipr.ac.jp/article/2992

- 佐藤夏雄(さとう・なつお)

- 1947年新潟県上越市生まれ。国立極地研究所元副所長・名誉教授。専門はオーロラ現象の南北半球比較研究。南極観測越冬隊には15次、22次、34次の3回、夏隊には29次の1回参加。29次隊では夏隊長、34次隊では越冬隊長を務める。外国隊にはフランス、ソ連の2回参加。アイスランドにおける共役点観測、SuperDARN(国際大型短波レーダー網)、日中共同研究などの国際プロジェクトに携わる。