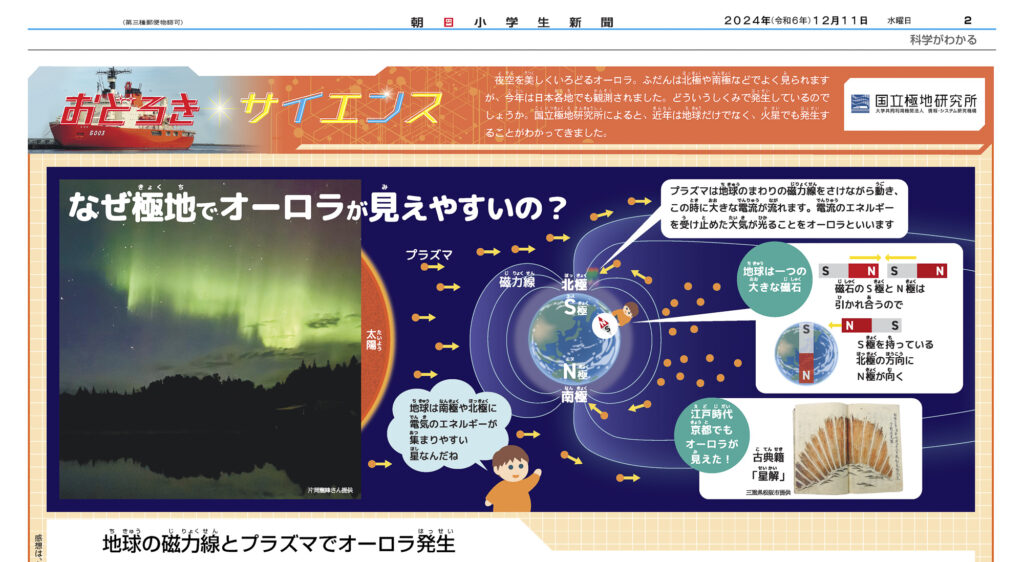

なぜ極地でオーロラが見えやすいの?|国立極地研究所×朝日小学生新聞『おどろきサイエンス』2024年12月11日

話者:片岡龍峰(宙空圏研究グループ准教授 ) PDFはこちらからダウンロードいただけます。

話者:片岡龍峰(宙空圏研究グループ准教授 ) PDFはこちらからダウンロードいただけます。

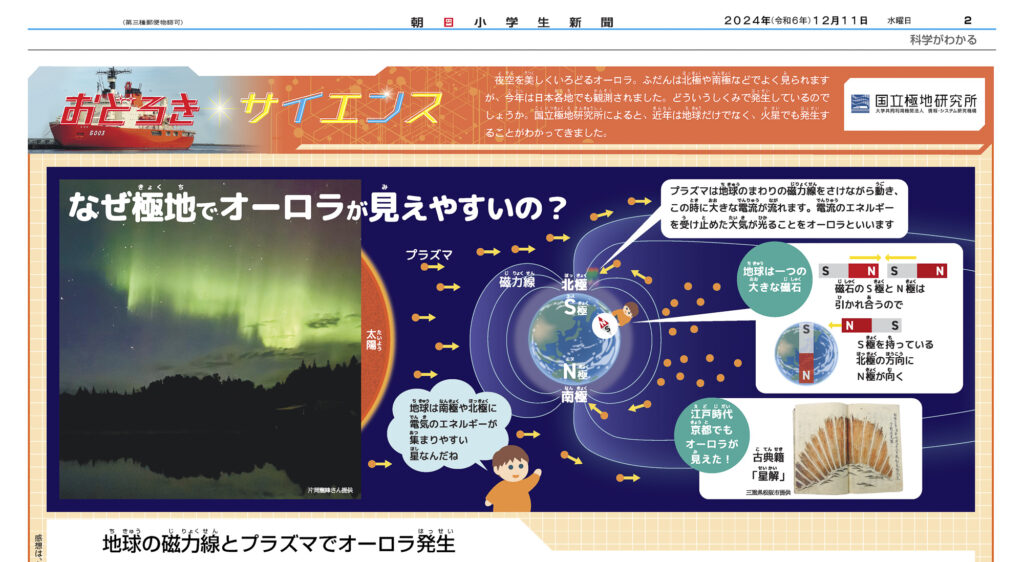

話者:榎本浩之(北極観測センター特任教授 ) PDFはこちらからダウンロードいただけます。

潜水によりヒトが直接海中の生物群集を観察・採集し、現場実験も可能となった。「百聞は一見にしかず」というように、実際に現場を見るといろいろなことが五感を通して体感・理解でき、想像・妄想することもでき、それによって研究の方向…

海の水位は、月や太陽の引力で周期的に変化しますが、その大きさやタイミングは場所によって大きく異なります。また、海底の地形の影響で予想とは異なる動きをすることもあります。近年の地球規模の変動を理解する上では、海水が水温上昇…

2024年8月6日:キョクアジサシ 作業が一段落したので、夕食後に少し散歩しました。まだ白夜の時期ですが、曇り空の夜の8時過ぎると暗く感じます。キョクアジサシのいろいろな姿が見られました。 2024年8月7日:雨 あっと…

2024年8月3日:赤い濁流 氷河の近くまでやってきました。氷河は深くえぐられ、赤い水の濁流がすごい勢いで流れています。 2024年8月4日:キノコ 北海道大学の先生がキノコのサンプリングをするために、基地から8kmほど…

2024年7月31日:アザラシ 毎日忙しく調査を進めていますが、ふと目をそらすと羨ましい姿を目にすることができます。近づくと逃げてしまうため、超望遠レンズでの撮影です。 2024年8月1日:足輪 ニーオルスンにもカオジロ…

南極域でも様々な変化が起き始めています。南極大陸の上には莫大な氷(南極氷床)が存在していますが、その氷床の量が減少しているのです。もし、その全てが融けて海に流れ出してしまうと、地球の海面水位は約60メートルも上昇すると言…

2024年7月28日:色づき 私達が調査している場所のキョクチヤナギの葉が、徐々に色づき始めました。秋が近づき始めています。 2024年7月29日:雲の間 今日はロングイヤービンからニーオルスンに移動する日です。生憎の曇…

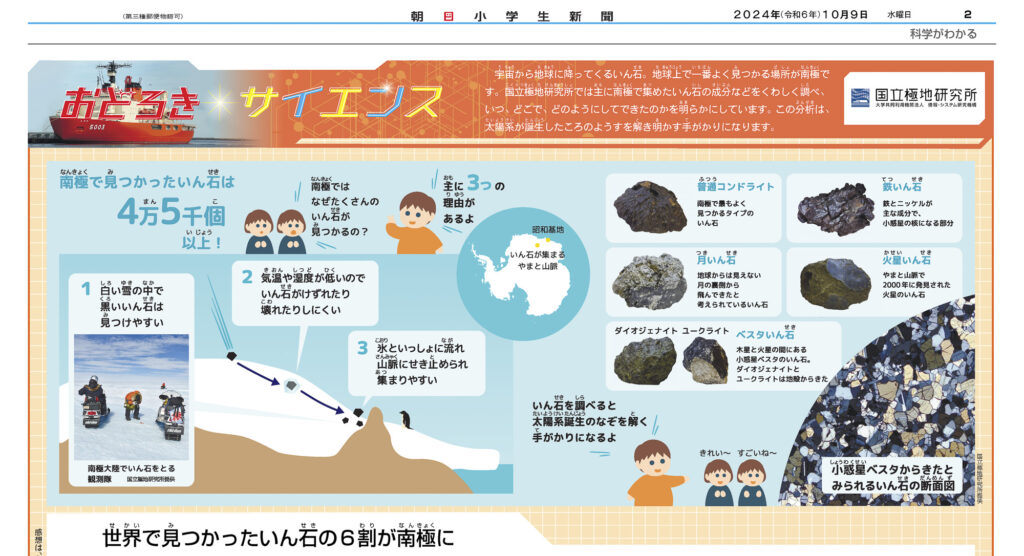

話者:山口亮(地圏研究グループ准教授 ) PDFはこちらからダウンロードいただけます。