先人たちが積み重ねた膨大なデータを背に、研究者は未知なる南極海を舞台に今日も装置を潜らせる。南極海における日本の海洋観測を紹介するリレー連載。

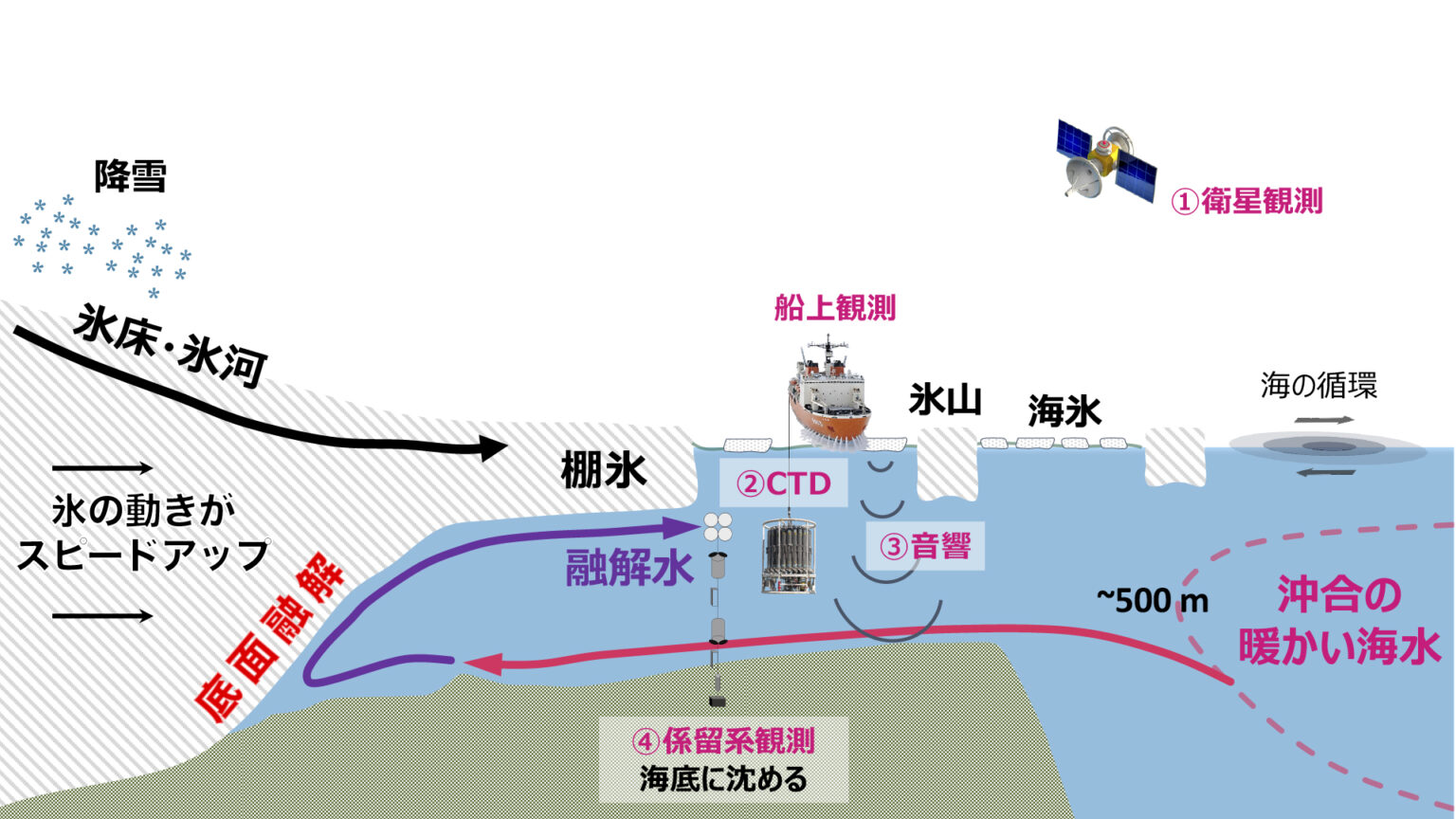

南極域でも様々な変化が起き始めています。南極大陸の上には莫大な氷(南極氷床)が存在していますが、その氷床の量が減少しているのです。もし、その全てが融けて海に流れ出してしまうと、地球の海面水位は約60メートルも上昇すると言われています。氷床・氷河は海の方向へ流れており、氷床末端部の海に浮いている部分は「棚氷」と呼ばれます(図1)。この海と接している棚氷は、上流からの氷河の流動を抑えるという重要な役割を果たしています。一方、特に沖合から暖かい海水が流れ込むような地域では、海からの熱の供給によって棚氷が下から盛んに融かされてしまい(図1の“底面融解”)、棚氷が薄くなって氷河の流動を堰(せ)き止める力が弱くなります。その結果、海への氷床の流出が加速してしまうのです。このように、「周りの海」による氷床末端部・棚氷の融解促進は氷床減少を加速させる主な要因として考えられており、精度の高い海面水位変動の将来予測には氷床減少プロセスにおける海の役割の理解が欠かせません。

したがって「海の熱がどのくらい棚氷の下へと運ばれているのか?」時々刻々の変化も含めた実態の解明が、まさに世界中が取り組む重要課題の1つなのです。海に端を発する連鎖的な氷床減少のプロセスは、全球の海面上昇に直結するだけでなく、南極沿岸を起点とする世界の海洋深層を駆け巡る大規模な海洋循環の駆動力をも弱めてしまうなど、その地球規模の影響が懸念されています。

このような背景のもと、「南極氷床」と「周りの海」の関わり(相互作用)について、私たちは主に海洋学の視点で、様々な手法を駆使してその解明を目指しています。例えば、人工衛星から海面の状態(水温や流れ、海氷の分布など)を観測する(図1:① 衛星観測)、船で南極の現場に出向き、CTDと呼ばれる観測システムを海面から海底付近まで降ろし、水中の水温・塩分・圧力・流速などの鉛直的なプロファイルデータを取得する(図1:② CTD観測)、音響を利用して海水の流れや海底の凸凹(水深)を測定する(図1:③ 音響観測)、様々なセンサーを取り付けたロープを錘(おもり)で海底に1年以上係留(固定)し、海水の流れや水温・塩分・溶存酸素などを長期間連続的に測定する(図1:④ 係留系観測)など。

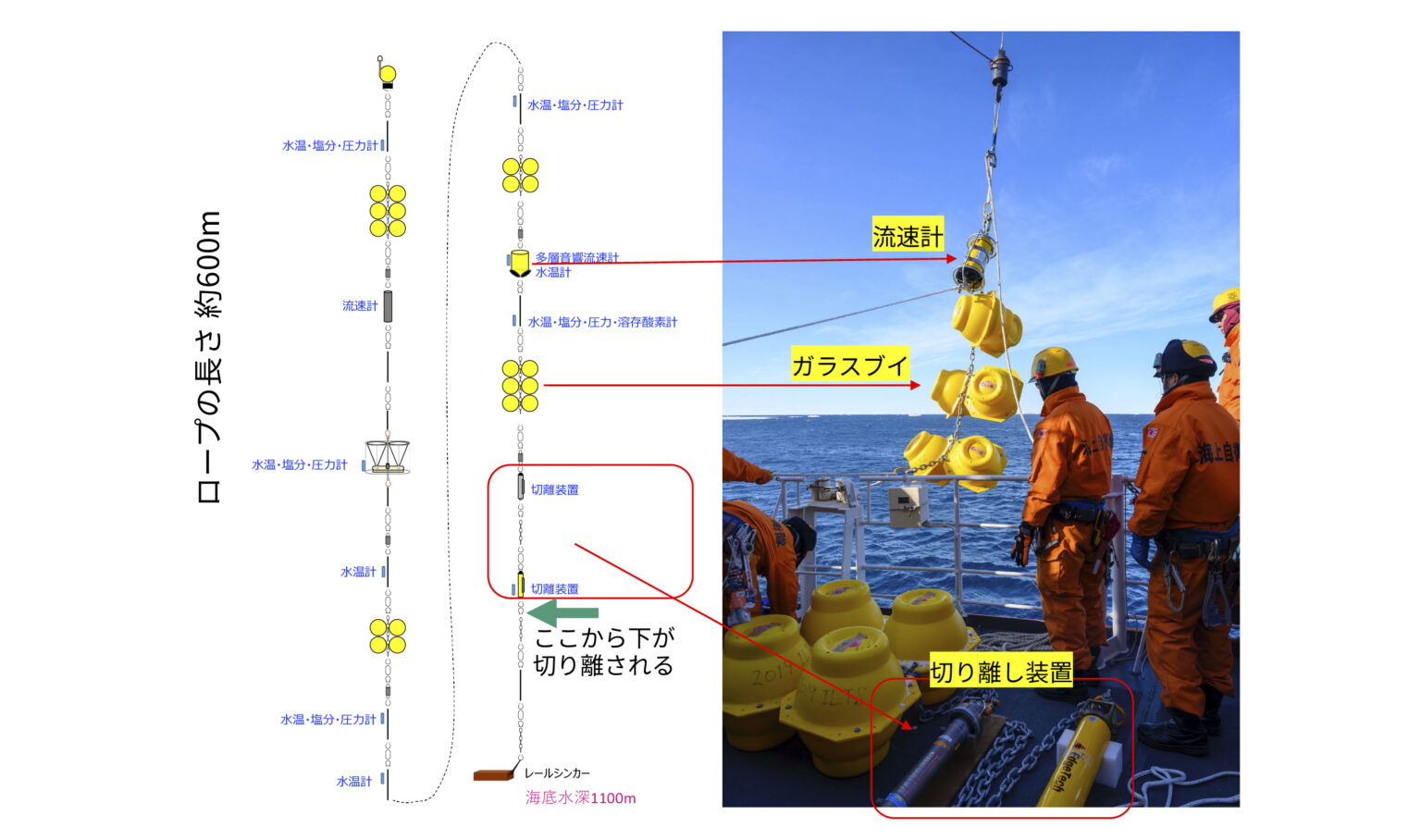

ここでは、近年精力的に取り組んでいるチャレンジングな「係留系観測」について紹介します。上に書いた通り、係留系観測とはセンサーを取り付けたロープを長期間海底に係留して各種データを取得する観測手法です(図2)。つまり、深い海の底に沈めた係留系をいつかは回収する必要がありますが、これが想像以上に困難を極めるのです。海の中には流れがあり、その強さも向きも一定ではありません。様々な状況を想定したシミュレーションをし、海底に設置した係留系が流されないように設計します。さらに、極域特有の悩ましさも考慮しなければなりません。私たちが係留系を設置する「氷河の目の前の海」には、氷河から分離した生まれたての氷山が多数浮かんでいます(図1)。理想的には、海底から海面付近まで係留系を立ち上げ、深さ方向に広範囲のデータを取得したいのですが、氷山の一角という言葉のとおり、氷山の海面下に隠れている部分は大きいもので深さ数100メートルにも及びます。そのため、浅い深さまで係留系を立ち上げた状況で氷山に接触されてしまうと、もうひとたまりもありません。係留系は丸ごと氷山にさらわれてしまい、これもまた行方不明になる原因の1つなのです。最初に設置した場所の緯度経度情報しか分からないので、流れに流されてもダメ、氷山にさらわれてもダメ。極域特有のあらゆるリスクを想定し、何が起こっても確実に回収できるよう慎重に検討を重ねて設計します。

写真1(右):係留系を投入する様子(撮影:北海道大学低温科学研究所・小野数也)。

設計を終えると、準備が本格化します。適切な強度・耐久性を持つ部材(ロープやそれを連結するためのシャックルやチェーンなど)を調達し、多数のセンサーや機材を点検・整備し、ガラスブイ(写真1)や錘(鉄道の中古レールを組み上げたもの。1本50キログラムのレールを組み上げて1トンの錘を沈めることもあります。写真2)も含め、設計通りに係留系を組み上げることができるか入念にチェックします。

さて、話はかなり飛びますが、係留系を無事に設置(超重量級の錘をクレーンで吊り上げる作業を伴う危険なオペレーションが)できたとします。では、錘で海底に固定された係留系を回収するにはどうすればよいでしょうか?回収には切り離し装置という機材(図2、写真1)を使用します。船で設置した地点を再訪し、そして、船上から海底付近の切り離し装置に対し、音響を使って「切り離せ!」という命令信号を送ります。正常に受信・作動すると、直下のチェーンを繋いでいる切り離し装置のフックが解放され、そこから下(図2の矢印より下)の部分が切り離されます。そうなると、係留系は錘から切り離された状態となり、ガラスブイによる浮力が勝って、海面へと浮上することができるのです(写真3)。切り離し装置自身が何かデータを取得するわけではないのですが、係留系を回収する上で最も肝となる機材であり、そのメンテナンスや動作チェックは最重要項目の1つです。

いくつものハードルを乗り越え、南極の海でまさに今何が起こっているのかを時々刻々記録した観測データを目の当たりにした瞬間は筆舌に尽くしがたい感動と驚きを覚えます。様々なセンサーに記録されたデータは、海が持つ本来のリズム(月の満ち欠けに伴う潮汐変動)や秋冬に南極沿岸域で形成される冷たい水(マイナス1.9度)の影響を如実に映した季節的な変動、さらには暖かい海水が驚くほどのスピードで棚氷の下へと流れ込む様子などを私たちに教えてくれます。そして、データには人為的な温暖化の影響も含まれるでしょう。これらのシグナルが複合的に重なり合ったものが「南極の海の鼓動」としてデータに刻み込まれているのです(写真4)。

「南極の海」がこの先どのような変化を辿っていくのか?それが「南極氷床」との関わりをどのように変えていくのか?過酷な環境下における観測は、国内での準備から現場での危険な作業に至るまで、多くの関係者(共同研究者・技術者、南極観測船「しらせ」の方々)の計り知れないご尽力なくしては決して成し得ません。感謝を胸に、再会を信じて、これからも「南極の海の鼓動を聞くために」係留系観測を続けていきたいと思います。

【連載】知られざる海洋観測機器たち(全3回)

前の記事| 100年変わらぬデザイン、ギネス認定のプランクトン採集器 https://kyoku.nipr.ac.jp/article/2038

次の記事|暗い海の底で圧力の変動を測る、海底圧力計 https://kyoku.nipr.ac.jp/article/2312

-256x256.jpg)

- 平野大輔(ひらの・だいすけ) 気水圏研究グループ/南極観測センター 助教

- 専門は海洋物理学・極域海洋学。北極・南極域における多数の現場観測経験を有する。観測研究を軸とするが、現象の多角的な理解を目指して衛星観測や数値モデリング分野の研究者と一緒に研究を進めている。学生の頃は極域特有の冷たい水に魅せられ極域研究を始めたが、いつしか海氷や氷床にとって脅威となる暖かい水をひたすら追っかけている。