想像もしなかった光景を目にすること、その場に身を置いて感じることが潜水調査の醍醐味である。南極海氷下の潜水調査のパイオニア、渡邉研太郎名誉教授が記す、南極の海の潜り方。

第1回、第2回では第22次南極地域観測隊夏隊での潜水調査に触れたが、それまでの餌を入れたカゴや釣りでは採集できないものも含め、昭和基地周辺の海の生物の顔ぶれを調べることを目的としていた。その2年後の第24次隊では、筆者の本来の研究対象であるアイスアルジー(ice algae)の生態学的な研究のため、年間を通して観測データやサンプルを集め、解析して学位論文にまとめる大きくて重い目標があった。これと並行して、昭和基地近くの海の生物が一年を通してどのような生活を送っているのか、自分の目で見てやろうとワクワクした気持ちもあった。次の隊にバトンタッチするまで我々35名の越冬隊員だけで観測と基地の維持管理を行うという未知の生活を送ることになり、2月1日の越冬交代式では家族のことも含めいろいろな想いが頭の中をぐるぐると巡っていたのを思い出す。

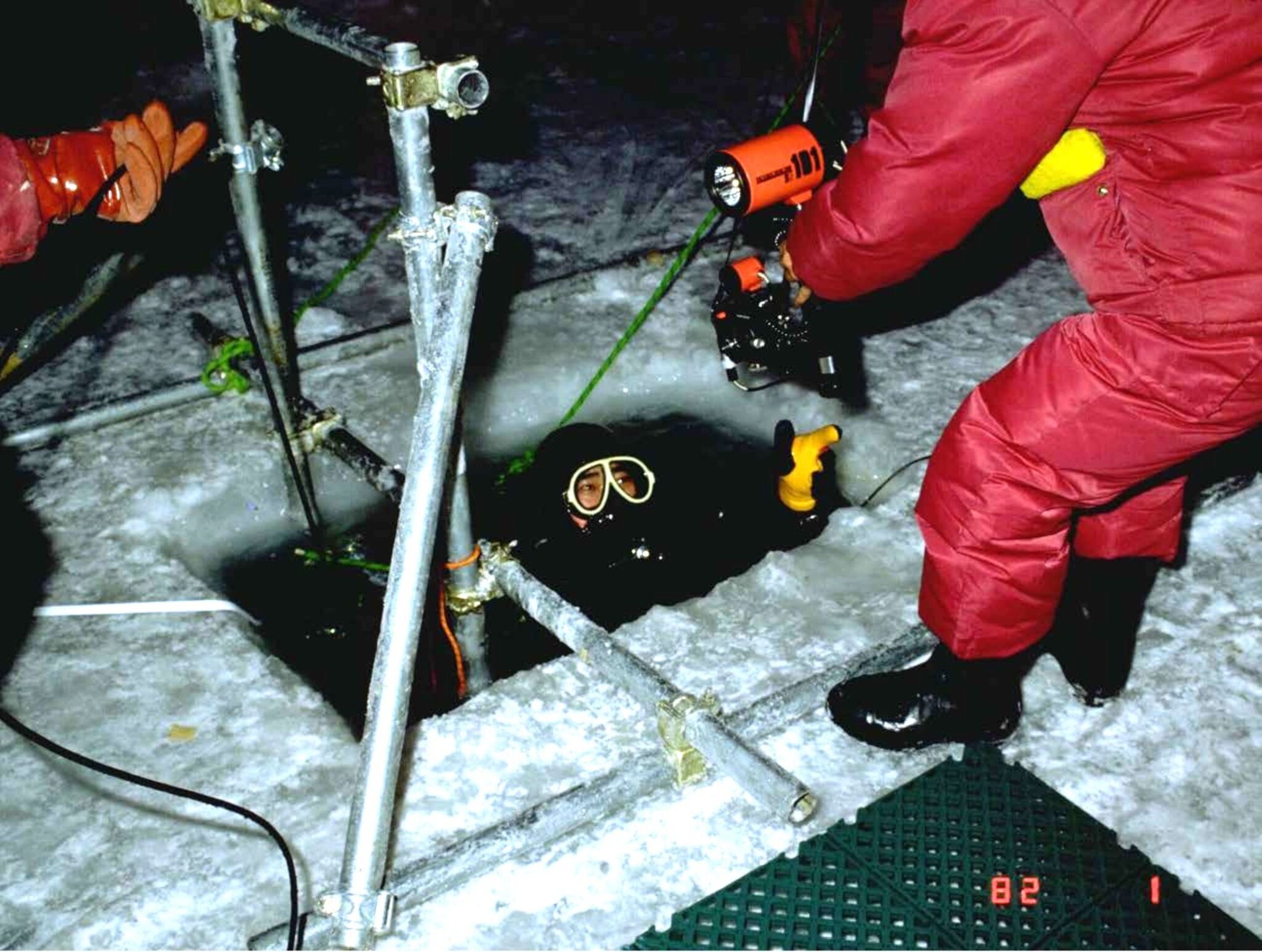

その後越冬生活を3回経験することになったが、前の隊から昭和基地での業務を引き継ぎ、昭和基地から最終便のヘリが飛び立って越冬隊員だけになると、寂しさの中にも安堵感というか、やっと地に足を着けた観測生活が始められるという感覚を持つようになった。夏の期間は二つの観測隊が連携をとりながら昭和基地と周辺の野外に展開し、計画した観測や施設のメンテナンス、建設作業が連日繰り広げられる。潜水調査でも人手が比較的確保できる夏期(写真1)と比べ、人員が限られ環境が厳しい越冬中はダイバー個人にかかる負担がより大きくなり、他の観測・作業をしながらいろいろな工夫や他の部門との協力が欠かせない。それでも体力的にも厳しかった夏の都会、昭和基地から、越冬隊員だけの静かな村に戻り、やっと自分達の南極越冬に入ったことが実感できてうれしかった。

第22次隊では3か所で延べ15回の潜水調査を行い、夏の昭和基地の海に対して自分の目で見てイメージを持っていたが、太陽が出ない冬を含めて一年間、氷の下の生き物たちはどのように暮らしているのだろうか。

基地周辺では、夏の間は気温が0度を超え日射も強いので、22次隊で潜水調査をした西ノ浦では表面水温が1度近くだったのに対し、水深5メートルほどで0度以下になり水深15メートルでマイナス1.2度となっていた。昭和基地では、年にもよるが、6〜8月になると最低気温がマイナス30度を下回る。海氷直下の水温は海水が凍るといわれているほぼマイナス1.8度のため、潜水環境としてはヒトの体だけでなく、潜水器材にとっても厳しい。

学生時代に「初潜り」と称し、1月上旬にクラブ員数名で三浦半島西岸の天神島に行き、いつも着ている厚さ5ミリ生地のウェットスーツにフードを着けて素潜りをしたことがあった。10分もすると頭がガンガンし始め指先もシビレ始めた。その時の水温は10度だった。南極潜水では、厚さ6.5ミリのネオプレンゴムスポンジ製のドライスーツにフード、手袋は5本指で、右手はカメラのシャッターを切ったり採集作業のために厚さ3ミリ、左は厚さ5ミリのネオプレンゴムスポンジ製のものを装着した。ドライスーツの着脱は何度も練習して実地に臨んだが、慣れたといってもゴムとの戦いのために体力を使い体も熱くなり、冷たい海に入ってやっと涼める感があった。しかし、しばらくすると手指の先から冷たくなり始め、しびれ、感覚が薄れて動かしにくくなり、痛くなってくる。顔の一部はフードやマスクに覆われない部分があるものの、冷たさに耐えられるのは驚くほどだ。最も長い時で約1時間潜水作業を行った。

3月以降12月にかけて潜水調査を5回実施したが、7月14日の北の瀬戸での調査は一生忘れられない潜水となった(写真2)。昭和基地は南緯約69度と高緯度のため、冬至を中心に太陽が顔を出さない極夜の期間が1か月半ほどある。潜水調査はなるべく明るい午後の早い時間帯に計画したが、厚さ1メートルを超える海氷により氷上の光が90パーセント以上も遮られるので、夜の潜水で使用する水中ライトを携行した。ソリの上に幌(ほろ)をかけ、暖房を入れた観測用のカブースでドライスーツに着替え、機材もなるべく外気に晒(さら)さないようにして潜水を開始した(写真3)。

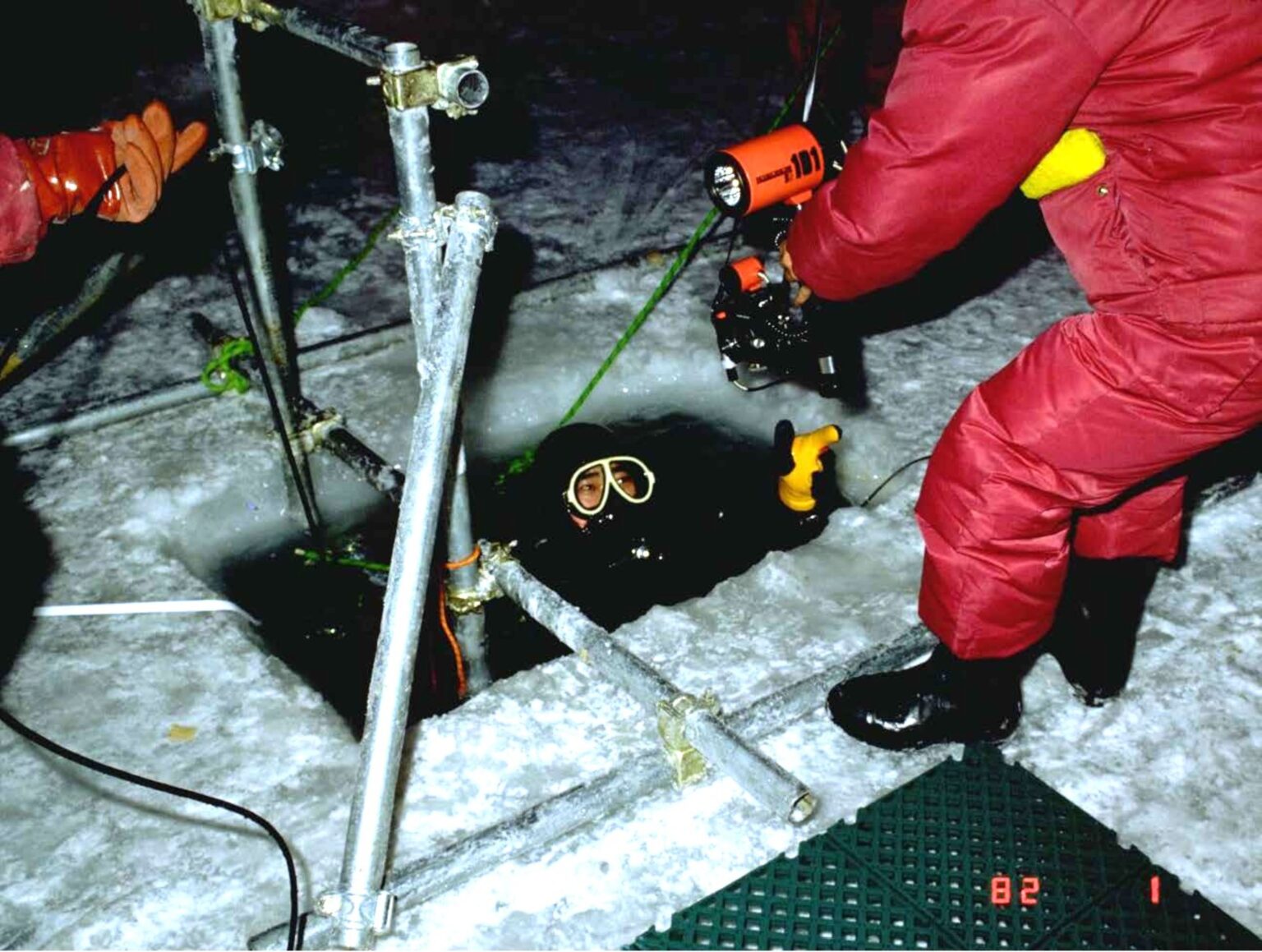

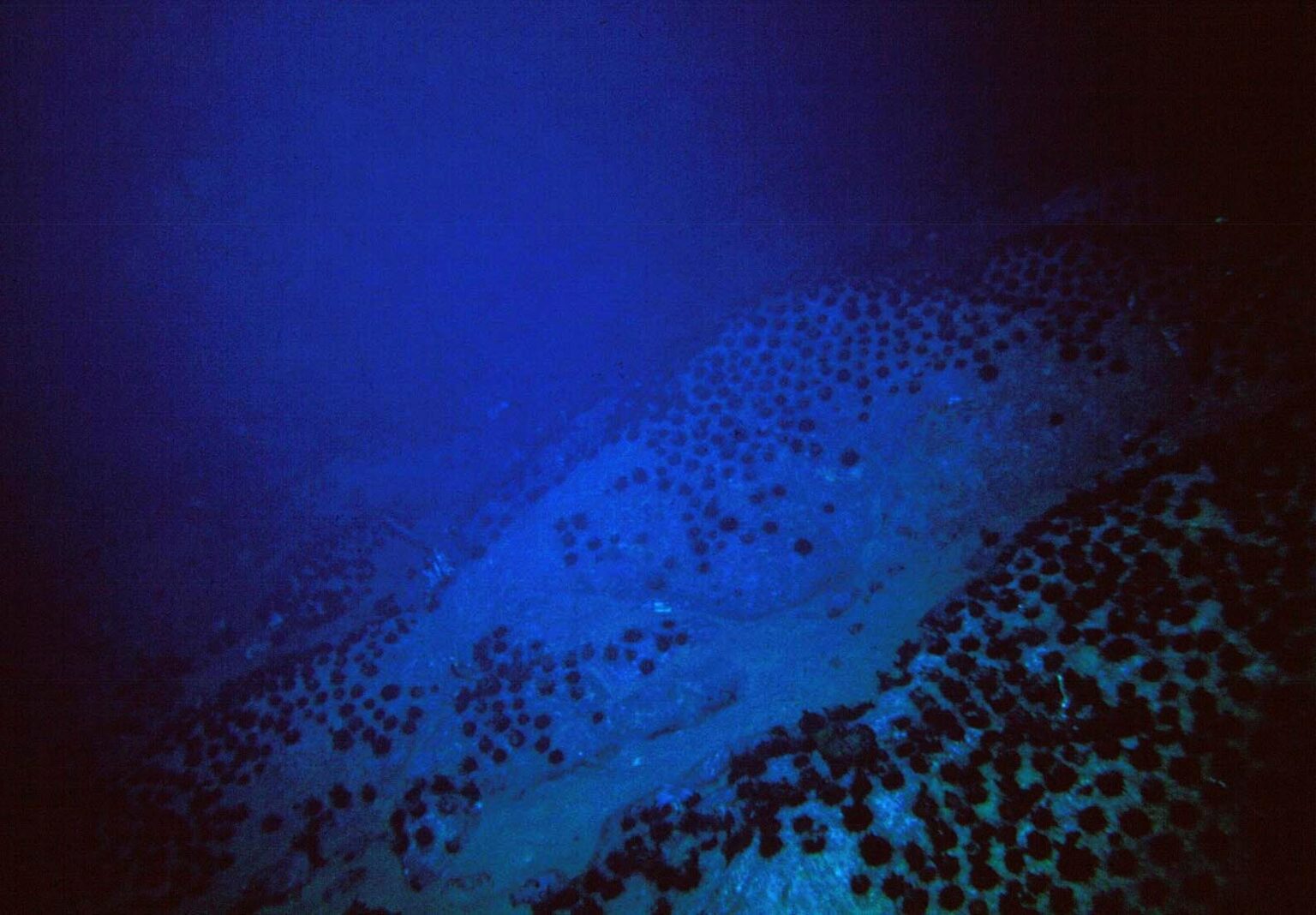

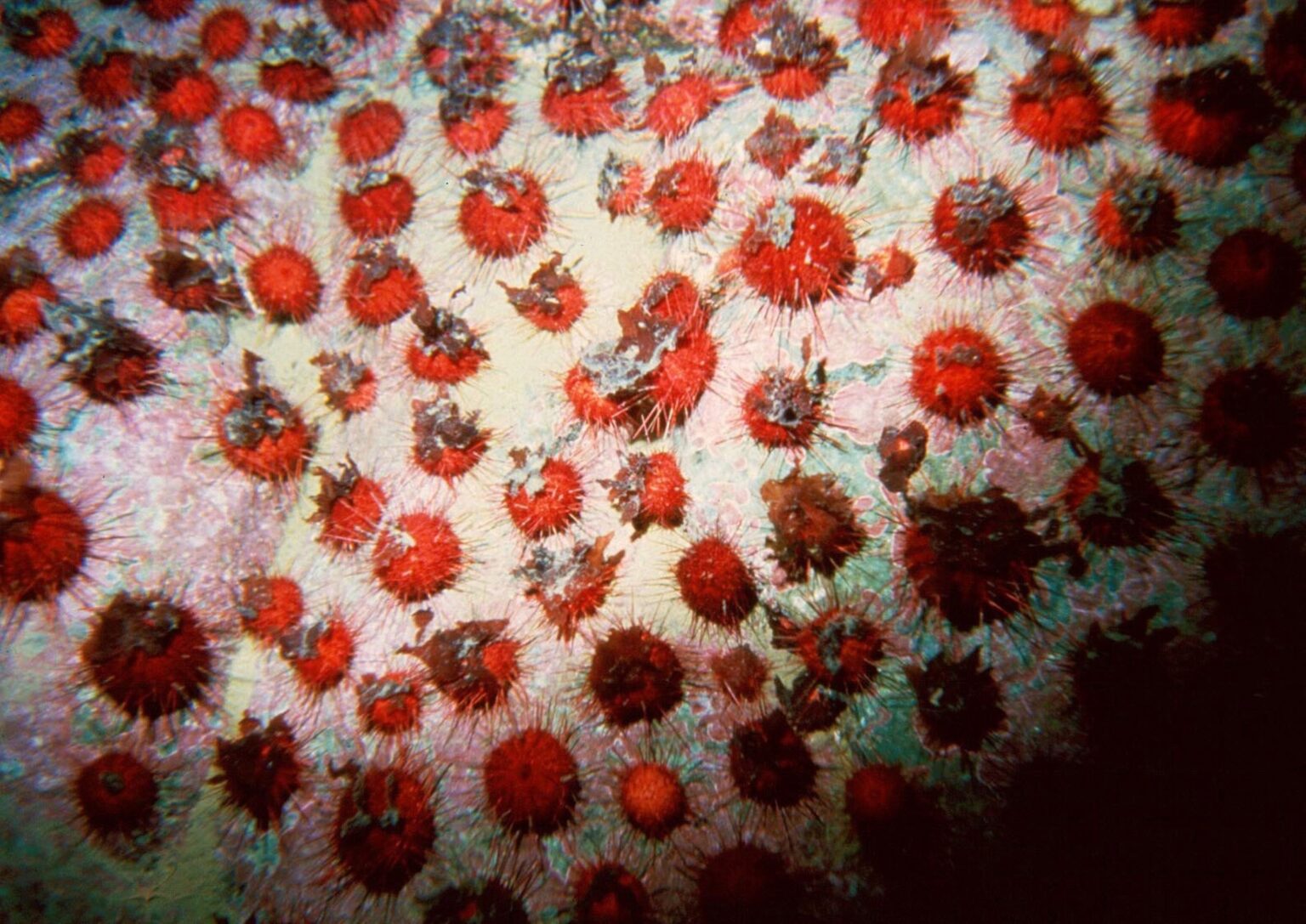

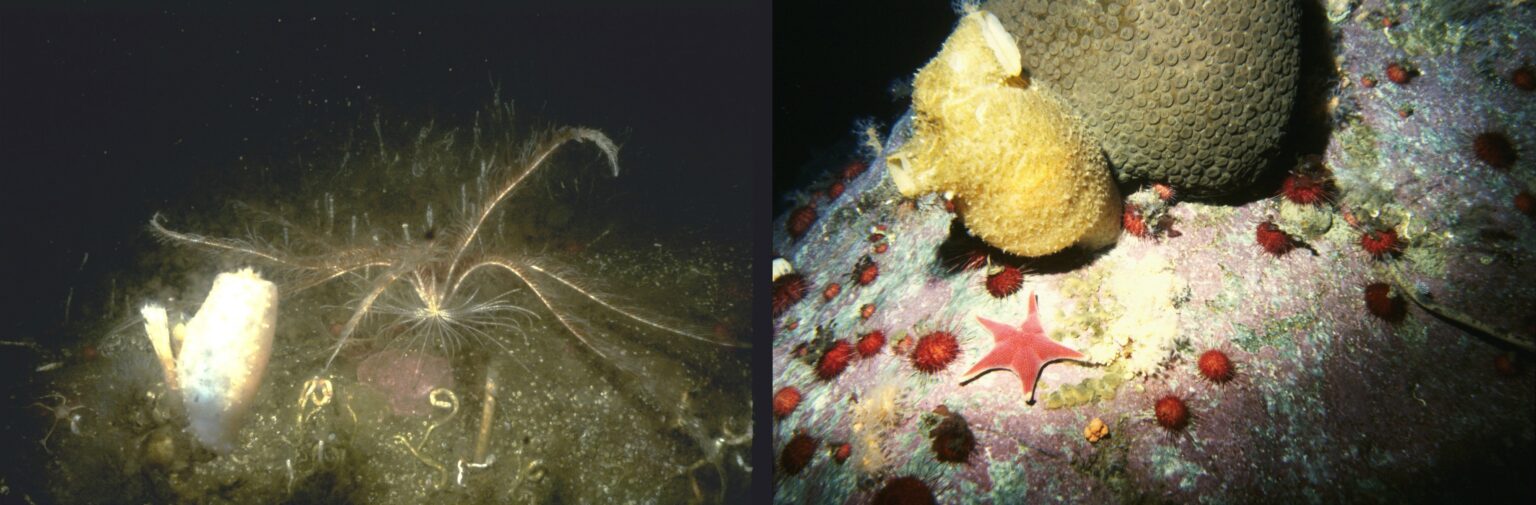

潜り始めて周囲を見渡すと、薄明が海氷に遮られているとは言っても、透明な青い世界がこれまでに無く遠くまで見渡せ、水中ライトは必要無かった。自分が空中に浮遊していると錯覚するほどの透明感。沖縄の海でも経験したことがなかった。太陽が顔を出さない極夜期には植物プランクトンによる光合成で生産される有機物粒子が無く、陸から流れ込む泥水も無く、海中の微細な粒子が極端に少ないことを実感した。海底に目を転ずると、岩の出ているところにウニ(Sterechinus neumayeri)がところ狭しと分布していた(写真4)。近づいてみると背中には紅藻類の切れ端を付け(写真5)、まるで食べ物の限られる冬の間、餓死しないように非常食を持ち歩いているように見えた。また、海底のホヤやカイメン、触手を広げたケヤリムシやウミシダにとってはエサがほとんど無い季節で、命をつなぐためにひっそりと暮らしているように見受けられた(写真6)。これらの無脊椎動物は海中に漂うプランクトンやその死骸を濾過したり、触手でからめ取って生活している。餌のない時期にはそれまでに蓄えた貯蔵物質で生きながらえている。一方、私の最大の研究テーマのアイスアルジーはといえば、氷上から海氷の柱を採取する中、秋にある程度の増殖が確認できていたが、この時期は光合成ができずに海氷の下面も真っ白い天井に見える状態だった。

海氷直下で観察をしていた時だった。装着していたマウスピースから急にエアーが猛烈な勢いで吹き出し、呼吸ができなくなった。ヤバイ! 海氷に開けた穴に戻らねば……。水中通話装置も高圧空気が噴き出すノイズで役立たず、命綱で氷上の支援者へ合図を送ろうにも、この時はたるんでいて緊急時の合図を送ることもできず。命綱の延びている海氷の開口部へ向けフィンをかいて直行した。10メートルだったのか15メートルほどだったのか、息こらえの中で長く感じたが何とか開口部へたどり着けた。原因は、タンクの高圧空気の圧力を調整するレギュレーターの可動部分に氷が生じて潜水深度の圧力へ減圧できなくなり、高圧の空気がそのまま口元に送られたからだった。南極での氷下潜水を準備する過程で、起こり得るトラブルへの予防策を種々考え、実行してきたつもりだった。凍結防止のために機材をなるべく暖かく保ち、水中に入るまでなるべくレギュレーターを使わないようにしていたが、真冬の環境で初めて経験したトラブルだった。後で冷静に考えてみると、高圧ではあっても空気は口元まできていたのだから、その気になれば呼吸はできたはずだったが、そこまでのイメージトレーニングはしていなかった。結氷点下での潜水で、高圧の空気が噴き出た勢いでマスクが飛ばされていたらどうなっていたか、と思うとこれも幸運だった。

この後、11月、12月に3回の潜水調査を行ったが、これも予想しない現場を自分の目で見て写真に記録でき、研究的にも大きな成果の一つにつなげることができた。次回ご紹介したい。

【連載】南極の海に潜る(全4回)

前の記事|海氷下に潜る https://kyoku.nipr.ac.jp/article/2260

次の記事|海氷下の大藻原(だいそうげん) https://kyoku.nipr.ac.jp/article/2465

- 渡邉研太郎(わたなべ・けんたろう)

- 1952年会津若松市生まれ。国立極地研究所名誉教授、日本極地研究振興会常務理事兼事務局長。専門は海洋生態学で学位論文は、昭和基地周辺のアイスアルジーの生態学的研究。南極観測隊には22〜54次の間越冬4回、夏隊3回。その他南極条約の査察(2010)、外国隊計3回参加。南極条約協議国会議、南極海洋生物資源保存委員会に日本代表団員として長年出席。