人工衛星の画像から地球を見ると「地球」という惑星探査に挑んでいることが感じられる。白く平らで広大な氷床の雪面下に潜む、謎のまだら模様は何か。その下はどうなっているのか。リモートセンシング技術を使って世界中を巡った雪と氷の研究をご紹介します。

データを蓄積する

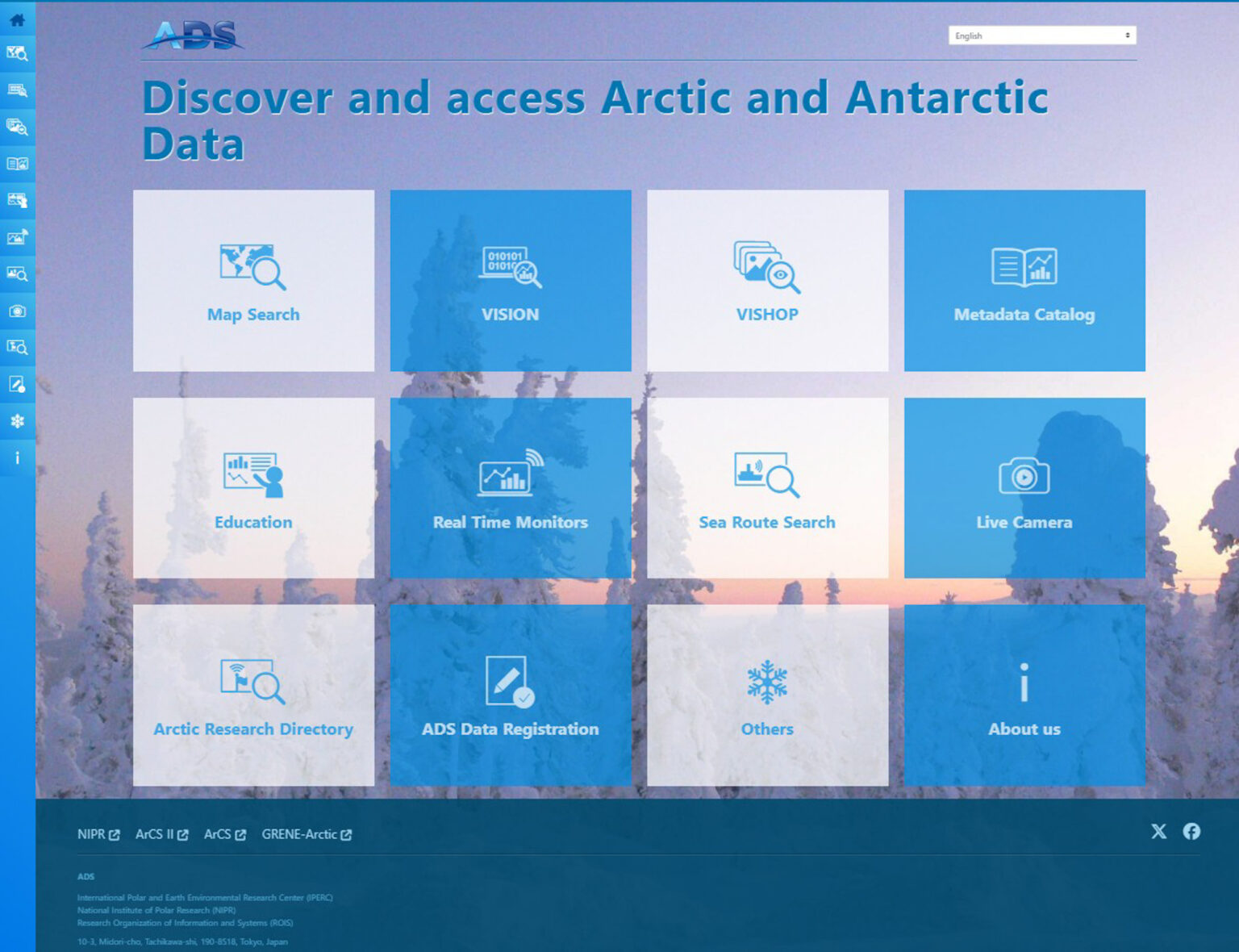

国内でも北海道での人工海氷プール、オホーツク海の海上保安庁巡視船の流氷パトロールや凍結したサロマ湖上での海氷と積雪のマイクロ波研究(写真1)などを実施してきました。このような研究の積み重ねで観測や実験データも厚みを増しました。人工衛星データについては、ほぼリアルタイムで入手できるようになりました。そして何よりも研究の助けとなっているのが北極域データアーカイブシステム(ADS)の存在です。2011年、GRENE北極気候変動研究事業が開始されたのを機にADSで北極域のデータの蓄積が進みました。また、ADSでは、南極の情報も集積しています。

コンピューターの進化

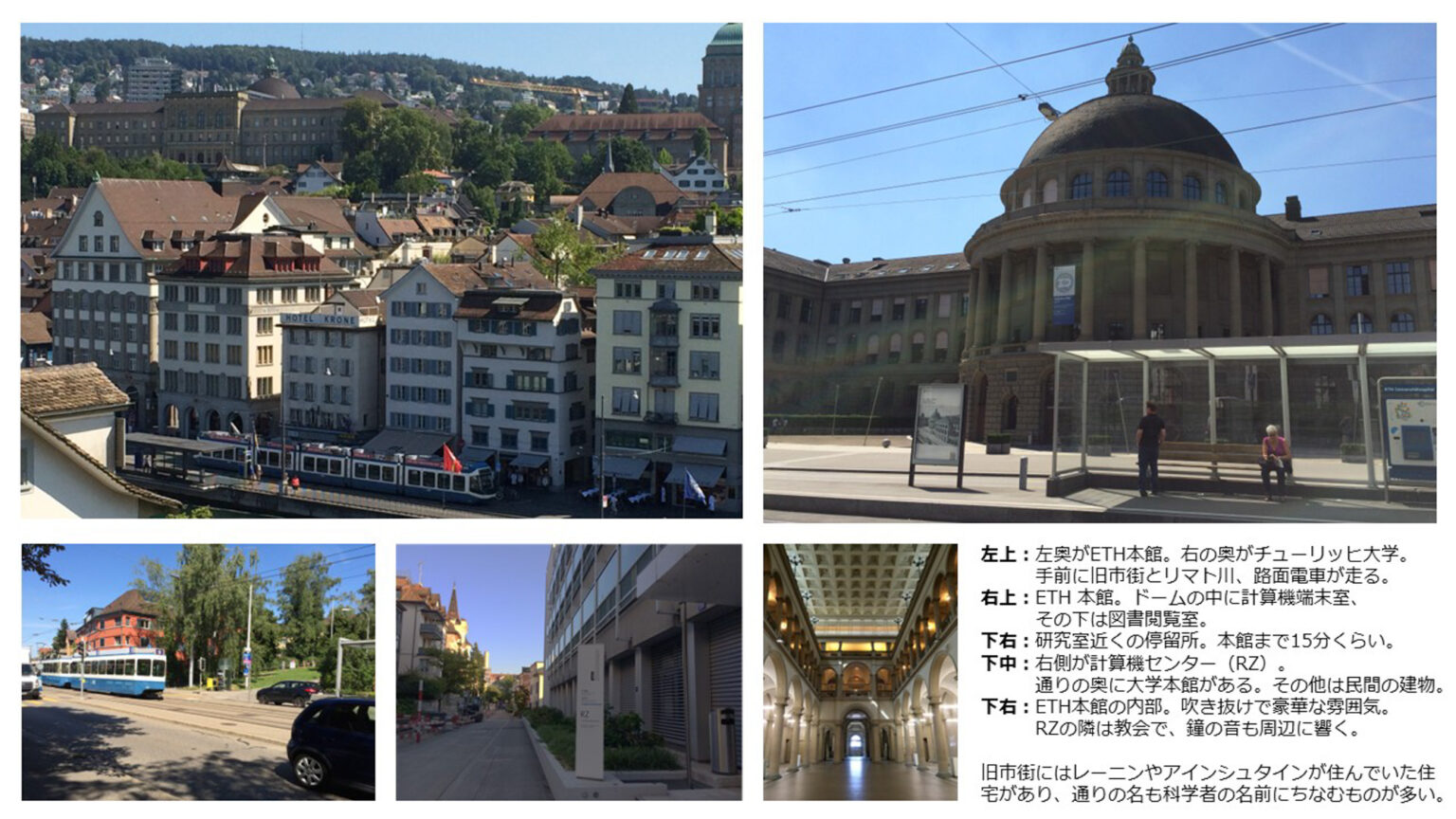

1991年の第34次南極地域観測隊(JARE34)参加の頃はPCで画像1枚表示するのに10分近くかかりました。ちなみに1989年のスイス滞在時には、スイス連邦工科大学チューリッヒ校(ETH)のスーパーコンピュータで1シーンを処理して、プリンターに出力するのに20分を要していました。大学のプリンターを多用して、10年分を印刷したことを覚えています。計算用のデータは磁気テープに入っており、路面電車を使って計算機センターに運ぶという状況でした(写真2)。

1990年代からデータは米国のデータセンターからCDで送られてくるようになりました。データを読み取って衛星画像が徐々に表示されていく時間は、期待と緊張の連続でした。観測隊で昭和基地にいた頃、多目的アンテナが水平線から昇ってくる「星」を待ち受けます。この星が人工衛星です。受信と同時にクイックルック表示が始まりました。

2011年に極地研に着任した頃も、電車の車内でもリュックに入れたPC2台で計算をさせながら通勤していました。20年分のマイクロ波データをPCに格納し、開いている時間はとにかくPCを動かすという日々です。

心強い味方

GRENE北極気候変動研究事業で、ADSがそれを解決してくれました。ADSのエンドユーザー=カスタマーとして、そしてバグを見つけるクレーマーとなりましたが(笑)、よりよい使い方を提案するコメンテーターのつもりでした。連絡すると、即実現してくれるのがADSチームで、心強い存在です。

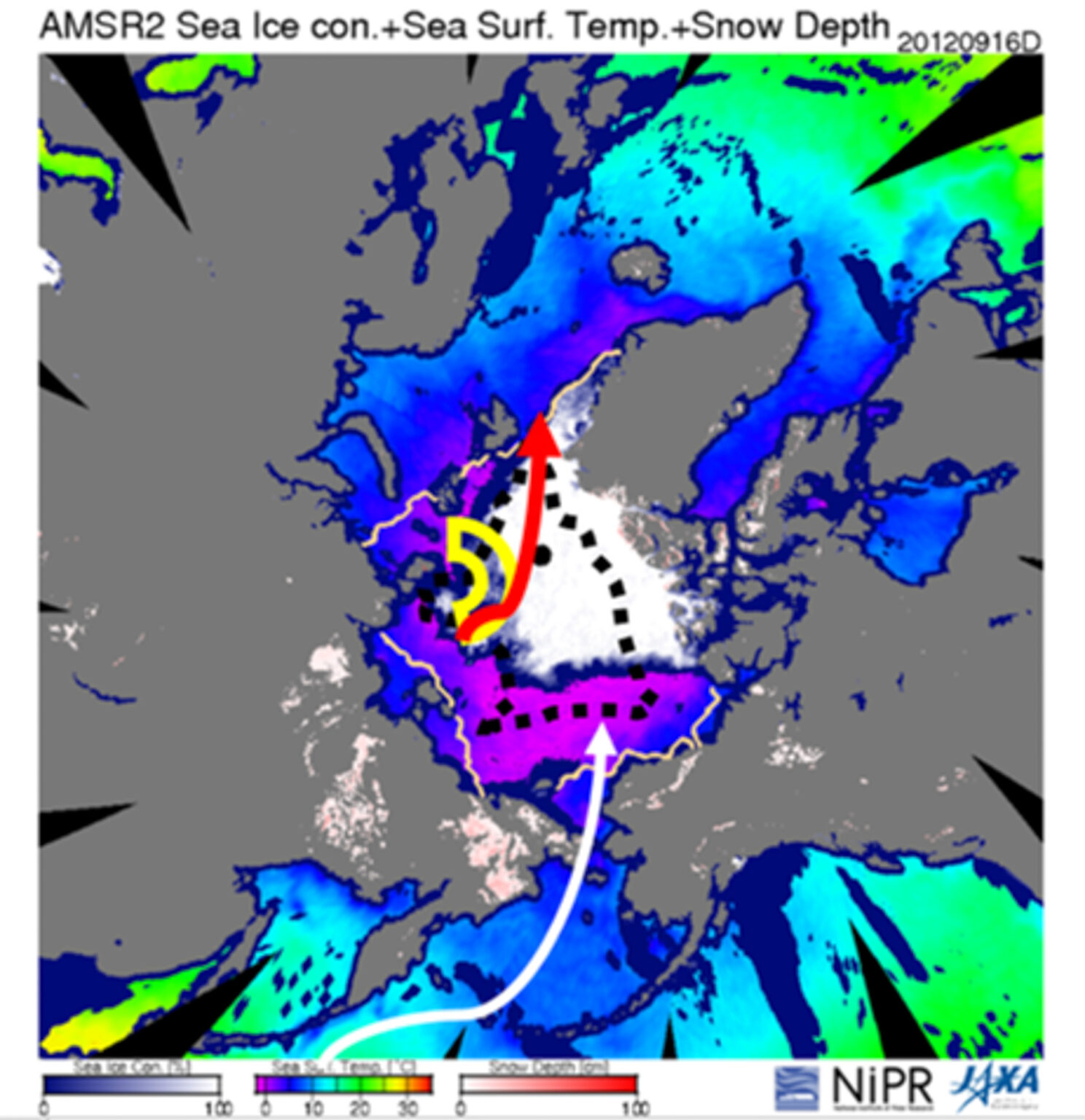

私は雪氷観測を行ってきましたが、極域の雪氷は、大気、海洋、森林・湖、河川と接しています。環境を理解するためにはそれぞれの要素がどう連動しているかを知ることが重要になります。分野ごとに分かれて得られる衛星観測情報を全部合わせて観察することで、自然環境が評価できます。ADSは積雪と海氷と海面水温を一度に見せます。気象情報を重ねることも可能です。人や文化を重ねることはできませんが、北極海の経済的排他水域(EEZ)やそこを避けての観測活動を表現することは可能です(写真3、4、5)。

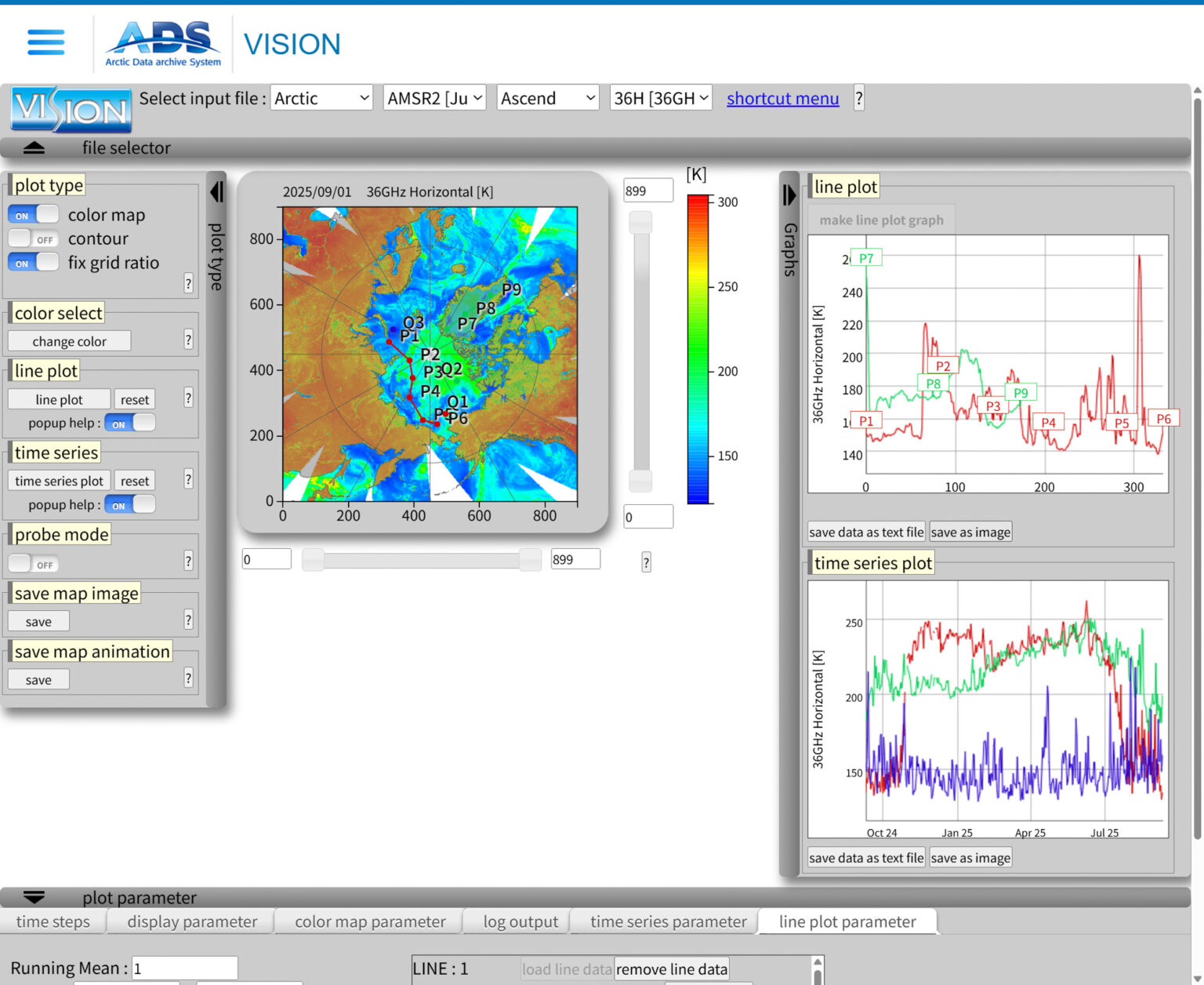

観測とシミュレーションの分野間で、データの相互利用が進展しづらい一因として、データの内容が作成者本人以外には理解しづらいという理由が挙げられています。ADSにおいては、データセットを容易に可視化するために、以下の考えでアプリケーションが構築されました(写真4)。

・容易に操作可能なインターフェース

・ユーザーの直感的な操作に対応して、インタラクティブに可視化結果を変更できる

・1~3次元データを多様な可視化アルゴリズムを用いて可視化する。またこれらを動的、かつシームレスに表示する

・可視化結果を画像・動画・数値データなどといった形式で抽出できる

ADSは国内外のデータセンターとして機能すべく、多種多様なデータを表示する機能や検索する機能を持っており、時空間毎にデータの検索が可能なシステムです。新しく訪れた土地、これから向かう土地の情報も確認できますし、いろいろな探求学習のために学校教育の場でも使えるようになっています。

技術は自然の劇場をどう表現するのか

センサーの改良や可視化ツールの発展で見たいものをわかりやすく見る。リモートセンシング技術は「地球」という惑星探査のツールとして利用が拡大しています。その再現性の改良には、森林観測タワーから森と雪が出す放射の観測や、氷海で行う観測、模擬森林(植木を集めた人工森林)に積もる雪の実験、実験用プールに人工氷を作って海氷の様子を再現して考えるなど(写真6)、遠く離れた現象を身近なものを通して改めて見ることで、発見やヒントが得られます。

携帯電話(衛星通信)の利用、位置情報、天気予報など、人工衛星がもたらしてくれる恵みは日常生活に欠かせないツールとなっていますが、自分の周りにある、今の空や風、雨や雪にも目を向けることは大切です。人工衛星元年に生まれ、衛星技術の発達とともに歩んできた人生ですが、今後どのような技術革新が来るのか興味が尽きません。衛星観測と地上観測、そのあいだの航空機、さらに最近はドローン観測が可能になり、新たな視点が生まれました。可視光で見る世界から、赤外線で見る世界、さらに電波で見る世界へと。目指す対象に向かうフィールド観測と、対象となる状況を作り出すラボや屋外実験も発想しだいでさまざまな展開が可能です。

以前いた北海道では、建物から一歩出れば自然の劇場でもあり、実験場でした、現在もアラスカやスバールバル諸島、グリーンランド、北極海、南極にいる人たちはその大劇場にいて自然がくれる大事なヒントを受け取りますが、人工衛星は、最前線にいる人たちに向かって、その場所の空間的な代表性や、時間的な変化を教えてくれます。

【連載】世界の雪と氷を研究して

前の記事|北極、アラスカでの積雪気温トランセクト観測 https://kyoku.nipr.ac.jp/article/4584

- 榎本浩之(えのもと・ひろゆき)

- 国立極地研究所副所長、北極観測センター特任教授。専門分野は雪氷学、気象学、リモートセンシング工学。1983年に北海道大学工学部を卒業後、筑波大学で修士号(環境科学)、スイス連邦チューリヒ工科大学で博士号(自然科学)を取得。国際北極科学委員会の Vice-President(副議長)も務めている。