先人たちが積み重ねた膨大なデータを背に、研究者は未知なる南極海を舞台に今日も装置を潜らせる。南極海における日本の海洋観測を紹介するリレー連載。

生命活動を支える微量栄養物質

前回記事で紹介させていただいた通り、鉄、亜鉛、 コバルトなどの金属元素やこれら金属元素を含むビタミンB12などは酵素の働きを活性する働きがあり、 生命活動に欠かせない微量栄養物質です。窒素・リン・ケイ素などの主要な栄養塩が残存している南極海において海洋の一次生産の量(植物プランクトンの増殖量)を把握するためには、どこからどれだけこれらの微量栄養物質が供給されているかを調べる必要があります。67次隊での観測には、66次隊に引き続き、これらの挙動を研究するチームが乗り込みます。本稿では、鉄などの微量栄養物質の観測がいかに難しいことなのか、どのようにしてその難しい課題に挑戦しようとしているのかについてお話しさせていただきたいと思います。

徹底した汚染対策

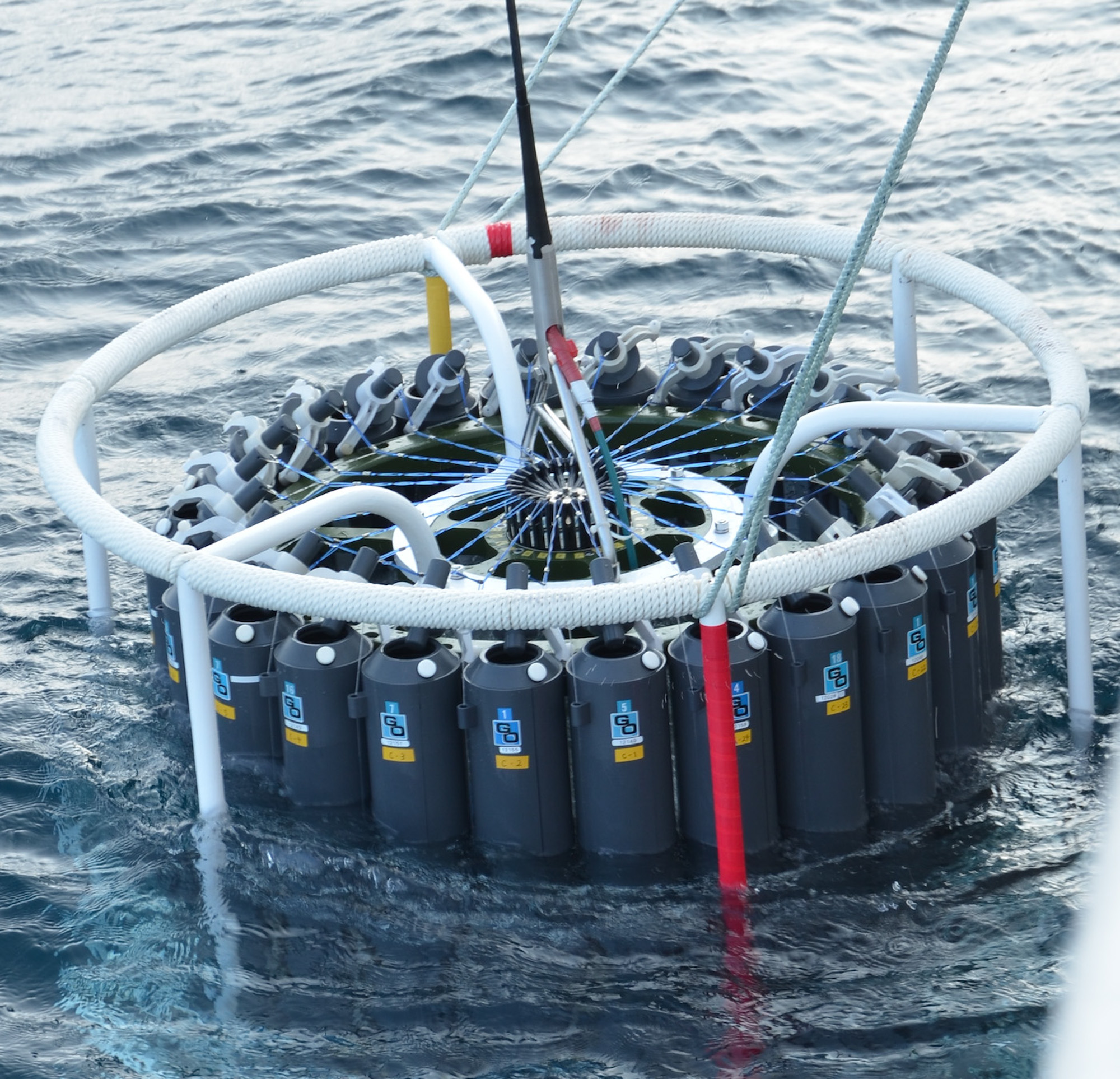

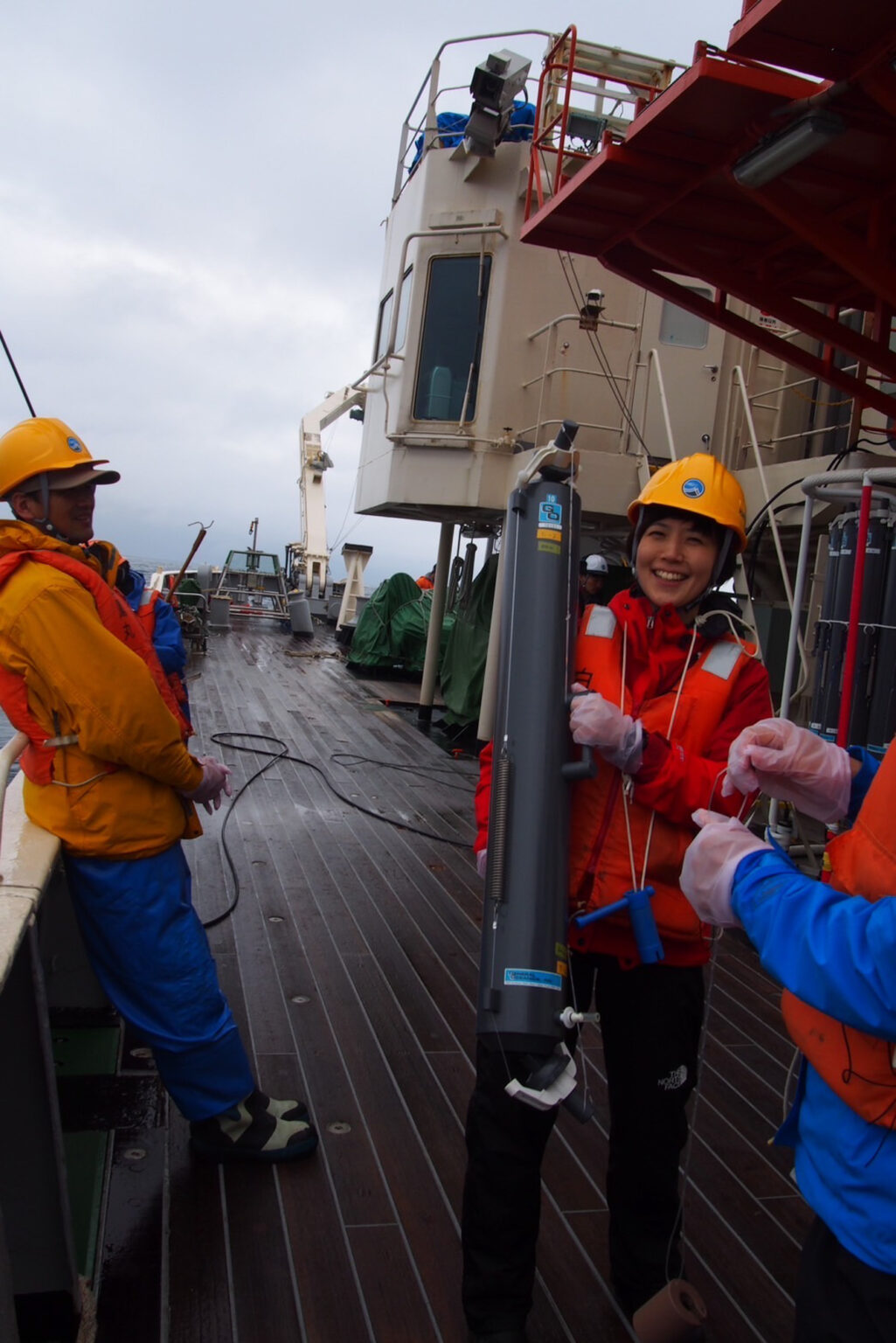

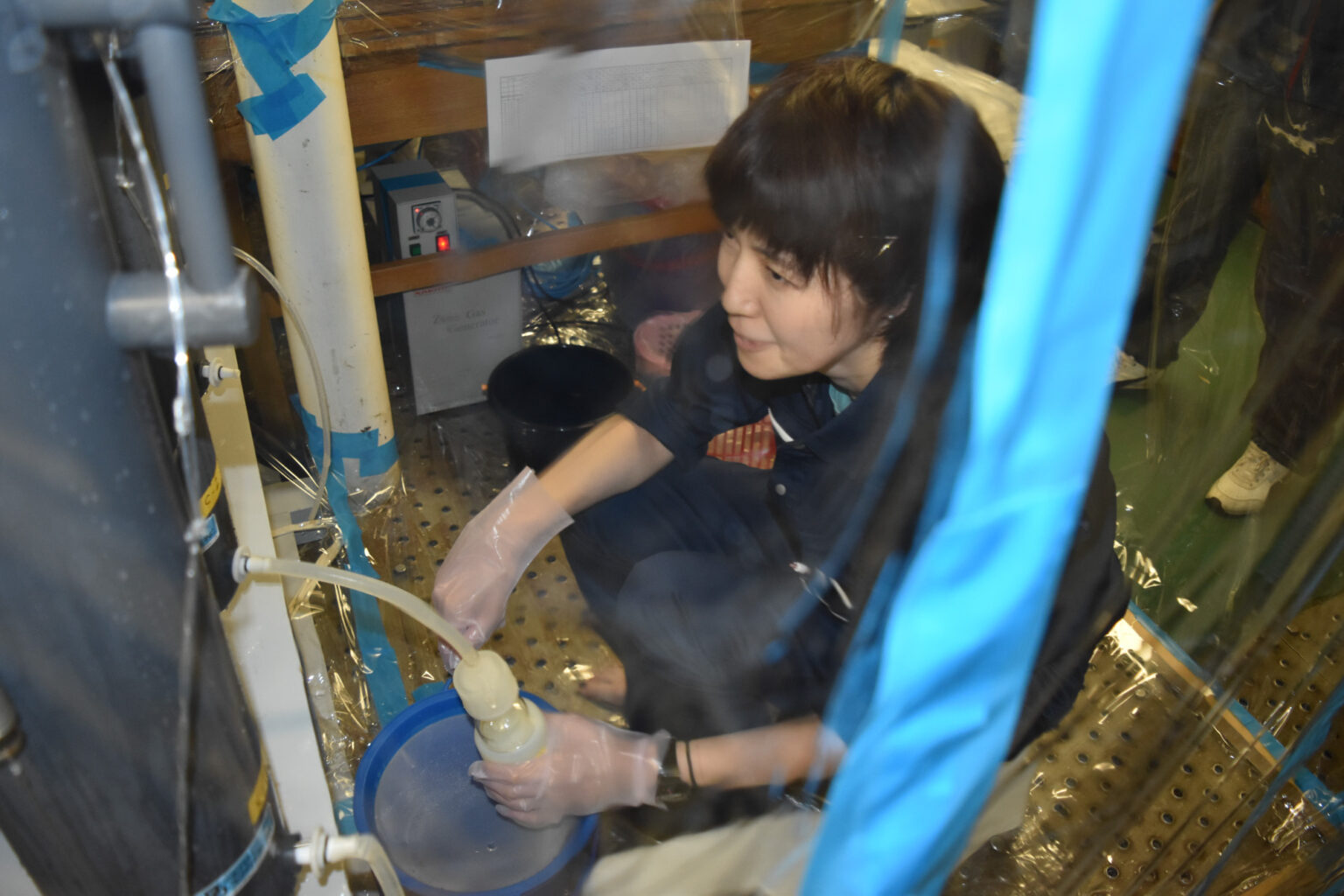

鉄をはじめとする微量金属元素は空気中の塵・埃や船体など周辺環境からの汚染を受けやすいため、海水中の正確な濃度の把握には、試料採取から分析に至るまで汚染対策を徹底する必要があります。海水を汲み上げる採水器や試料を入れる容器は、高純度のプラスチック性のものをクリーンルームなどの環境下で高純度な酸を使って洗浄して用意する必要があります。また、 採水器を船体から降ろす際に使う採水装置には、 金属製ワイヤーではなく繊維ケーブルを使ったもので実施しなければなりません。海水を汲んで上がってきた採水器は、配水中の空気からの混入を避けるため、 クリーンルームに運び込まれてから分析項目ごとに試料容器に分注されます。1990 年代以降、国内外の研究者らによる多大な努力により、このクリーン技術と呼ばれる試料採取や分析のプロトコルが確立されました。その後、海洋の微量元素動態研究は、このクリーン技術を駆使することでグローバルな規模で急速に発展してきました。その結果、微量栄養物質の濃度や分布は海洋の境界面で起こる物質収支(大気からの降下、大陸からの流入、堆積物と海水の境界における移動、海洋地殻からの供給)や、海洋内部での循環過程で起こる生物活動(取込みや有機物分解による再生)と化学反応の影響を受けて海域ごとに大きく変化していることが分かってきました。

日本が観測を進めてきた東南極エリアでは、植物プランクトン増殖を制御する鉄などの微量栄養物質が、氷河の溶け水、海氷融解水、海底堆積物などから供給されている可能性が考えられていますが、これらの供給過程に関する定量的・定性的な知見がなければ一次生産を生み出すメカニズムは明らかになりません。昨年から行われている66次隊、 67次隊による「しらせ」で行う海洋観測では、上記のクリーン技術を初めて導入し、この難しい課題にチャレンジしているのです。

【連載】知られざる海洋観測機器たち

前の記事|「鉄とビタミン」不足の真実を探れ!〜南極海と植物プランクトンの関係〜(前編) https://kyoku.nipr.ac.jp/article/4828

- 近藤 能子 長崎大学総合生産科学域/大学院総合生産科学研究科 准教授

- 専門は海洋生物地球化学。これまで沿岸域から外洋域まで様々な海域において鉄を中心とした微量栄養物質の化学形態やその植物プランクトン増殖との関係に関する研究を実施してきた。第67次南極地域観測隊では、トッテン氷河周辺海域で微量栄養物質添加培養実験などを行う。

- 西岡 純 北海道大学低温科学研究所 環オホーツク観測研究センター センター長・教授

- 専門は化学海洋学・海洋生物地球化学。これまで北太平洋・北極海・南大洋・インド洋・オホーツク海・ベーリング海などで、植物プランクトンの微量栄養物質となる鉄濃度の分布や循環の研究を進めてきた。今回の第67次南極地域観測隊には、トッテン氷河周辺海域の鉄観測のチームを編成して挑む。