生物や物理の先生ではなく、コンピュータと美術の先生が南極に行ってきました。 南極での経験はインパクトがあったのでしょうか、生徒たちとの向き合い方に変化をもたらしたのでしょうか。教員南極派遣プログラムを経験したお二人に、授業や生徒との関係などについて帰国後の変化をリレー方式で執筆していただきました。「教員南極派遣プログラム」は、国立極地研究所が極域科学や極地観測に興味を持つ現職の学校教員を、南極地域観測隊の同行者として南極に派遣するプログラムです。

はじめに

前回は、「アートを通して南極とつながる」をテーマに昭和基地から美術の授業を行ったことや、南極の自然の美について取り上げました。私は、高校で美術を担当する教員ですが、一人の彫刻家として石を彫る作家でもあります。私はできることならば、教員としてではなく一人の作家として「生徒と美術」に向き合いたいと考えています。教員南極派遣プログラムには、作家として「南極の景色を見てみたい」という欲求が大きな原動力となり応募しました。南極ってどんな場所なのか、観測隊はどんなことをしているのか、専門書を読んだり、改めて映画『南極物語』や『南極料理人』を見返したりもしました。普段訪れる場所として想定しない南極について、調べることで徐々に興味が深まり、作品の構想や美術の授業を考えるきっかけにもなりました。

実際に参加してみると南極地域観測隊には、医師や大工、料理人、通信士、電気整備、エンジン・車両の整備士、浄化槽やゴミ処理などの環境保全、庶務、研究者などさまざまなプロフェッショナルがチームとなって活動します。普段出会うことのない人たちが、同じ船で昭和基地を目指し、南極観測事業に取り組みます。さまざまなバックグラウンドを持つ方々と一緒にお仕事をする中で、貴重な経験ができました。とても全てを紹介しきれませんが、美術との関わりとして印象に残っていることをお話したいと思います。

研究者の想像力と創造力

南極で出会った研究者たちは、それぞれの研究課題に対して「〜かもしれない」というような仮説を立て、観測し、検証し、そこから新たな世界の理解を導き出そうとしています。その姿は、素材と向き合い、作品のかたちを模索する美術家にも通じるものがあります。科学と美術という異なる領域でありながら、どちらも未知に向かって手を伸ばす想像力を原動力としている点で重なり、研究結果の点と点をつなぐ力は、まさに研究者の豊かな創造性によるものだとさまざまな場面で実感しました。また、南極の現場では、天候などの要因によって計画通り進まない局面がしばしば起こります。そのような時は、常にプランB・プランCに切り替えて、次につながる成果を持ち帰ろうとする研究者の熱意に圧倒されました。

美術界の中ではおそらく出てこないスケール感での会話も印象に残っています。例えば、彼らが扱う時間のスケールです。ある研究者が「つい最近のこと」と口にしたのは、2,000〜3,000年前のことでした。2,000年前が「つい最近」というのは美術の中だけで物事を考えていたら、まず出てこない発想です。この時間の広がりは、美術における時間感覚、一瞬を捉えることや、過去や未来を喚起する表現を再定義するきっかけとなりました。実際に南極にある「迷子岩」(写真1)と対峙した際、氷河の動きとともに移動し、氷が消えた瞬間にその場に取り残されたまま、長い年月をそこに存在し続けてきたという岩の成り立ちに、深く心を動かされました。この経験を通じて、私は改めて「石」という地球素材と向き合う覚悟のようなものを突きつけられた気がしました。

身体の健康、己を知るということ

南極での活動を通して重要だと感じたことは、「身体を健康に保つことと、そのために己を知る」ということです。研究者と聞くと研究室にこもって顕微鏡をのぞいたり、パソコンと向き合ったりする姿を想像しがちですが、いくつかの研究チームに同行して、私の捉え方は大きく変わりました。例えば、「地形チーム」の調査では、まずボーリング調査に必要な機材を現地へ運び入れ、その場で組み立てるところから作業が始まります(写真2)。機材や物資の総重量は約3トンにおよび、これらをヘリコプターで3往復して運搬しました。ヘリコプターが着陸できる場所は限られるため、実際にボーリング調査を行う調査現場までは、人力で約3トンの荷物を移動することになります。そのようにして運んだ機材を組み立てて、現地のサンプルを採取します。採取したものは、ラベリングや持ち帰るための作業を行います。

キャンプ地では、食事も自分たちで作ります。ゴツゴツとした岩場や浮石などもある不安定な場所での運搬作業は、ケガも起こりやすく危険が伴います。そのような状況でも、常に冷静に判断が求められます。1日が終わると体が重たくなるほどヘトヘトになります。夏期間は白夜のため野外は明るい中、テントで睡眠をとります。まるで一日中トレーニングをしたかのようで、研究者がアスリートのように思える経験でした。

昭和基地にあるPANSYアンテナでは、冬期間に積もった雪を除雪して地面にある配線ケーブルを掘り起こす作業が行われます。1,000本ものアンテナが立ち並ぶ広大な面積を除雪しなければなりません(写真3)。アンテナの間は手作業で行います。作業をしているとなぜ南極で除雪をしているのだろうか?一人の人間が右から左に避けた雪(ほとんど氷)が一体何になるのだろうか…いや考えるな、とにかく体を動かそう。今はここに集中しよう。まるで禅問答のような、修行にも似た時間でした。地球を相手に彫刻しているような時間でもありました。ここでも、アンテナの管理と除雪作業を指揮する担当者は、並外れた体力と気力の持ち主であると感じました。ところが、ご本人は「自分にはダンプカーのようなパワーはないが、その分細かく仕事を分けて何往復もすることで問題を解決していく方法が自分には合っている。」という話をしていたことが印象に残っています。

この自己理解と仕事への向き合い方は、美術の制作にも通じると思いました。素材選びや表現手法、制作のペースは人それぞれ異なり、何よりその人の身体に合った形でないと続きません。個人の体力・集中力・リズムが南極においても大事だと思いました。美術も科学も、頭だけでなく身体を使い、自分に合ったやり方を見つけることが重要なのだと思います。特に、南極のような極限状態での作業は「いつも通り」が普段から徹底できていないと力を発揮できません。情報科の武善先生のお話にもありましたが、南極は自分が試される場所でもあります。

70年間の積み重ねとしての昭和基地

実際に、昭和基地まで行ってみると、初代南極観測船「宗谷」が東オングル島にたどり着いたことがどんなにすごいことかを実感します。そこから基地がつくられ、連綿と歴史が紡がれてきました。大学生の頃に、日本橋にあったINAXギャラリー(後にLIXILギャラリー)において開催されていた「南極の建築展」にふらりと立ち寄ったことがあります。南極という極限地域でどのような住居空間を設計するのか、その問題に対する答えとしての設計図や実際に用いられた資材・模型が展示されているのを見てワクワクしたのを思い出します。

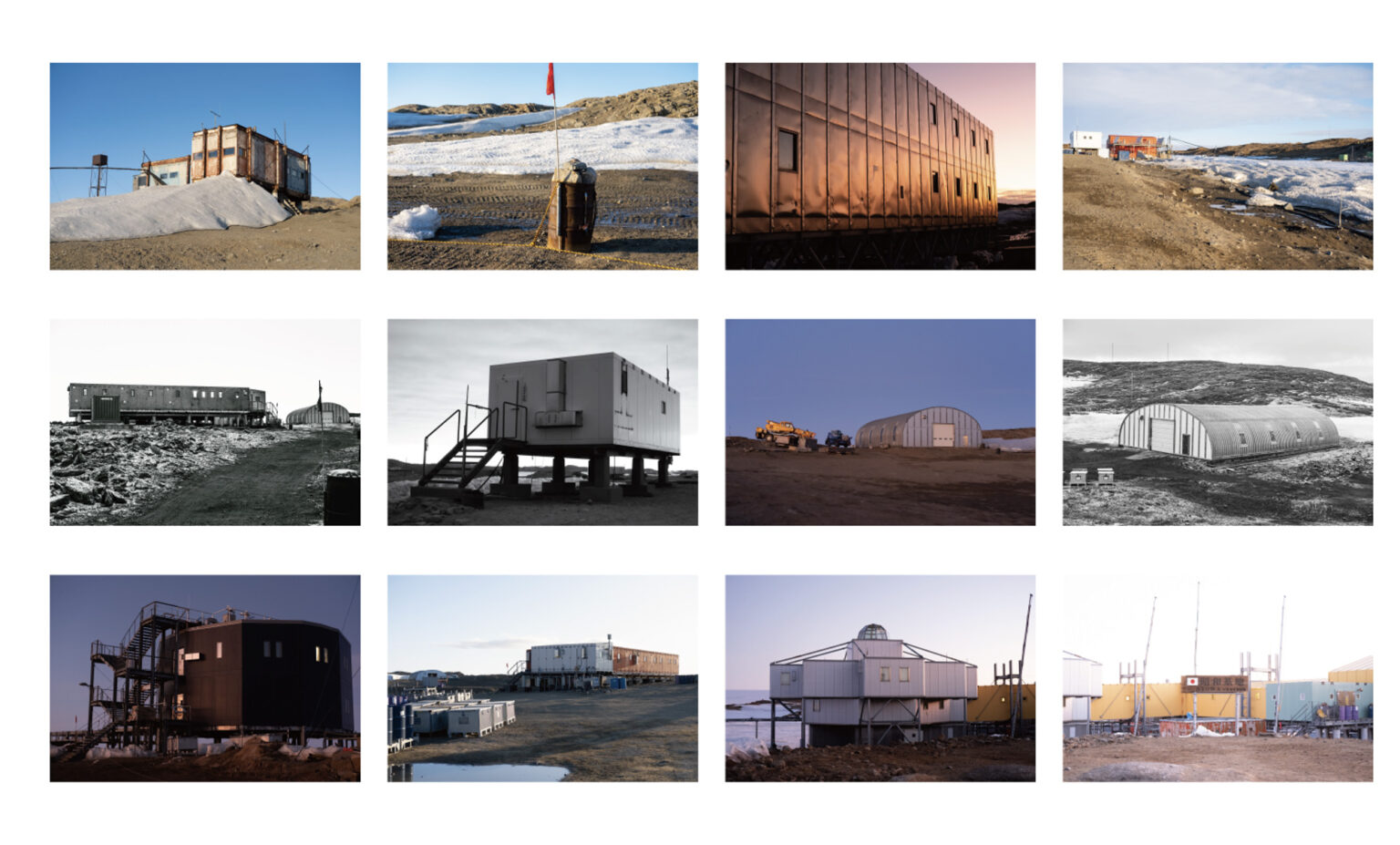

現在、昭和基地には60棟以上の建物が立ち並んでいるそうです(写真4)。70年にわたって維持・発展させてきた観測隊の営みには、人間の創造力と想いが詰まっています。南極観測は、夏隊と越冬隊によって年間サイクルが構成され、物資や研究機材は限られた輸送手段で綿密に運ばれます。作業も研究も計画も、一年という区切りのなかで繰り返され、改善され、積み重ねられていきます。今後も、新たな技術と共に昭和基地の観測基地がどのように発展していくのか楽しみです。

おわりに

教員南極派遣プログラムに参加させていただいた経験は、私にとって「美術とは何か」という問いを新たな次元で考えるきっかけとなりました。特別な地に行ったからこそ気づいたのは、創造や表現の営みが場所に依存するものではなく、むしろ意志と準備によって生まれるということです。南極までの1万4,000キロメートルの移動や、1年という時間をかけて行う研究と作業は、どれも綿密な計画と覚悟に裏打ちされています。

帰国後に気づいたのは、このサイクルは私たちの日常にも通じるという点でした。南極から帰ってくると、鳥の鳴き声や草木が生えていることなど、何気ない日常が鮮やかに感じます。1年をどう過ごすか、何を積み重ねるか、普段の生活で意識するのは難しいことですが、たまには特別な意気込みで臨む1年があってもよいかもしれません。今後も、南極派遣の経験を活かした授業づくりや地域との関わりなどを模索しながら、一人の作家として作品制作と向き合いたいと思います。

【連載】教員南極派遣プログラムを経験して(全4回)

前の記事|教科「美術科」と南極〜美術から見る南極の魅力〜(小松:前編) https://kyoku.nipr.ac.jp/article/4495

- 小松俊介(こまつ しゅんんすけ)

- 筑波大学大学院博士後期課程人間総合科学研究科芸術専攻修了。2018年度より、筑波大学附属高等学校教諭。担当は美術科・工芸科。第64次南極地域観測隊 同行者(教員派遣)。専門は、石彫。石を動かす技術が南極でも役立ちました。