人工衛星の画像から地球を見ると「地球」という惑星探査に挑んでいることが感じられる。白く平らで広大な氷床の雪面下に潜む、謎のまだら模様は何か。その下はどうなっているのか。リモートセンシング技術を使って世界中を巡った雪と氷の研究をご紹介します。

多岐に渡る北極の地表面

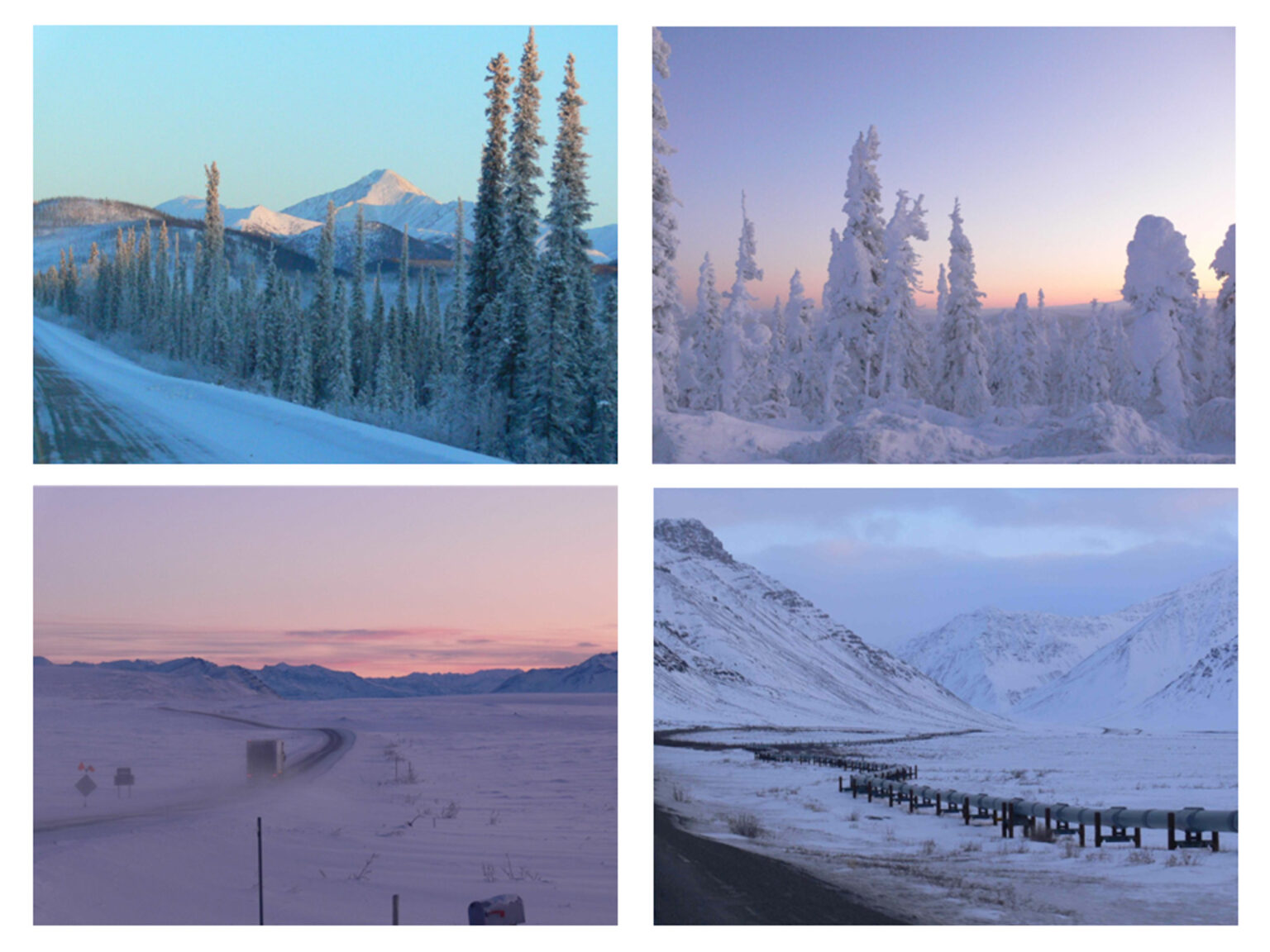

北極域は、多様な気候変化が人々の生活や産業などに関係し、分野を超えた情報の交換や理解が重要です。融雪期には雪氷のアイス・アルベドフィードバックによって気候影響を起こし、また、融雪は水文学過程にも重要です。雪氷変化は速く広域に及び、北米やユーラシアの大陸の姿を短期間に変えてしまいます。森林からツンドラ域の積雪・凍結融解監視および北極海の海氷変動と大気場の関係、海氷情報の抽出など、求められる情報は南極以上に多岐に渡ります(写真2)。

人工衛星の観測ピクセルの中に多様な地表面状態が入りますが、北極域の高緯度地域の積雪観測では場所による雪の性質、森林や湖や凍土の有無などの影響を考える必要があります。

アラスカでのトランセクト観測

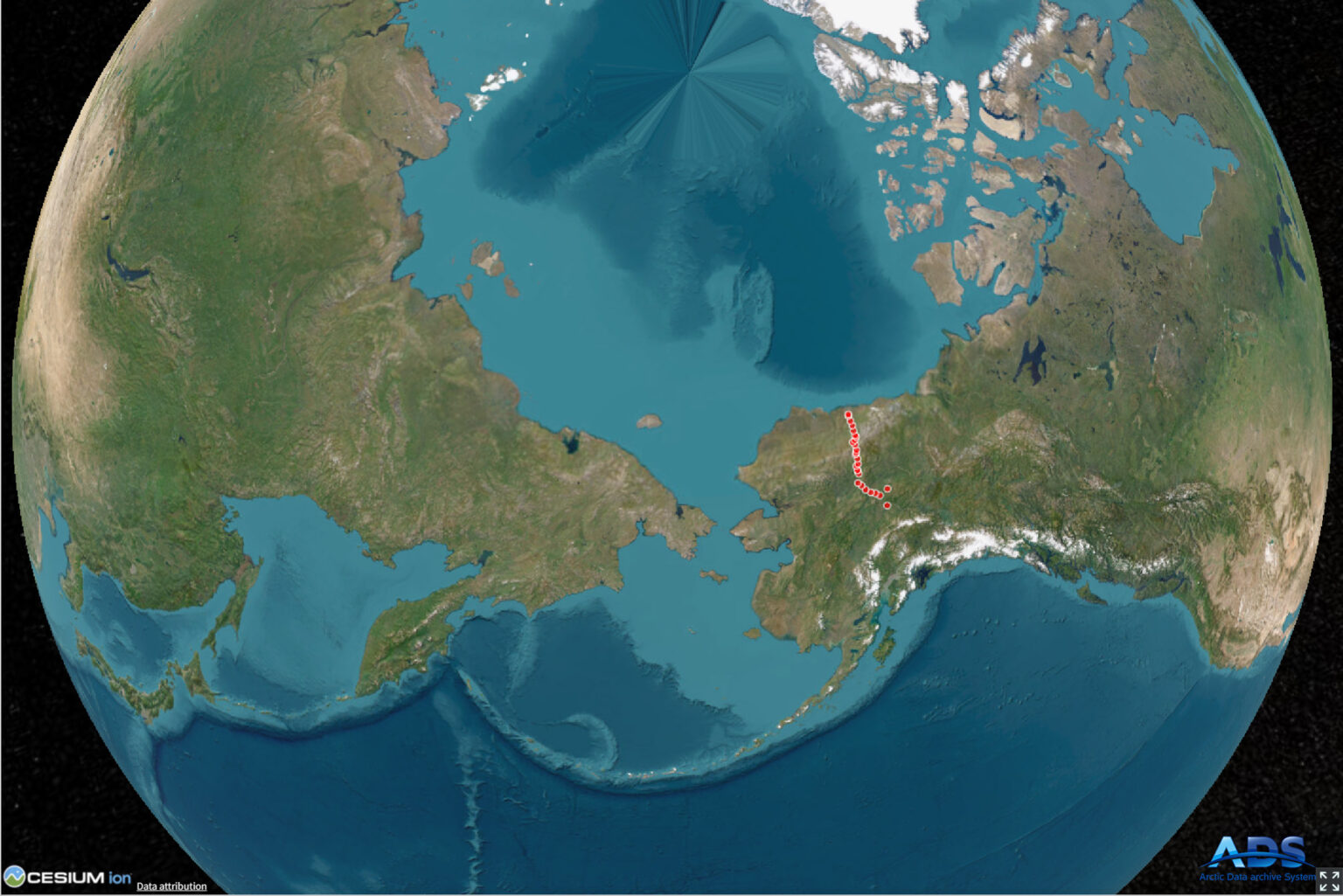

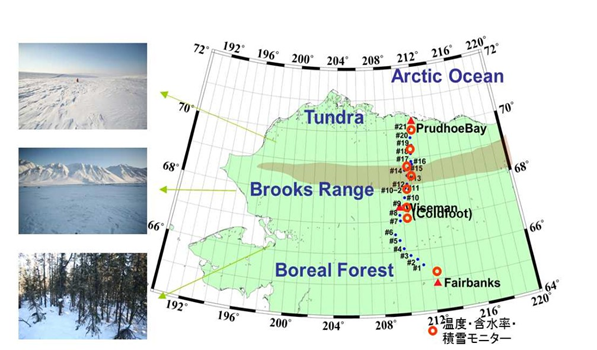

1998年にアラスカ大学フェアバンクス校に国際北極圏研究センター(IARC)が設立され、IARCと宇宙開発事業団(当時NASDA、その後宇宙航空研究開発機構:JAXA)が募集した共同研究に参加しました。アラスカは、ほぼ北緯60-70度間に位置し、その南北約1000キロメートル余りのあいだにさまざまな地形が広がります。太平洋岸から北上するとアラスカ山脈の氷河域や北方森林にぶつかり、拠点となるフェアバンクスから北に向かうとユーコン川を横切ります。そして北米大陸の森林北限を行くと大陸分水嶺でもあるブルックス山脈にぶつかり、それを越えると北極海までノーススロープのツンドラ域が広がります。山脈を境に森林とツンドラが存在するのです。また、北極海まで貫くパイプラインに沿って南北輸送路のダルトンハイウェイが走ります(写真1)。このように多様な地表面の観測が可能な地域です(写真3)。陸上と海上の区別なく、太平洋岸からアラスカを越えて北極海まで、直線的に観測を展開することを目指し、アラスカ大学のグループとアラスカ縦断観測を実現しました。

フェアバンクスと北極海沿岸を結ぶ直線距離で南北500キロメータにわたり、その間を結ぶ約700キロメータのダルトンハイウェイに沿って縦断観測ラインを設定し、冬期積雪期に縦断観測ができました。マイクロ波放射計のピクセルサイズに合わせて25キロメータ毎に観測点を設け、縦断観測地域には、積雪監視カメラ、雪温度計、地温計、含水率計を設置し、積雪前の凍結、積雪と融解、消雪後の地表面の含水率変化の通年記録を行いました。人工衛星搭載マイクロ波放射計による観測とあわせて、広域積雪・凍結、融解の観測を実施し、多様なデータを得ました。(写真4および図)

先住民の知識に助けられて

研究グループは、アラスカでは、可搬型マイクロ波放射計による春の森林や湖の航空機観測も行ないました。凍土域では湿地や湖の分布も多く、凍結している湖では、積雪に覆われていてもセンサーはその下の氷を検知し、輝度温度は著しく低下することが確認されました。また、森林が密集した場所では輝度温度は増加しました。昼間の融解と夜間の凍結のため、マイクロ波のシグナルは昼夜で点滅しているようになります。水分を持つ樹の幹からもマイクロ波が出ています。春の融雪時には、森林域全域の輝度増加がみられました。これらの観測結果から低周波のマイクロ波観測がもたらす高緯度の積雪域観測可能性を検討することができました。

このほかにもユーコン川の河口域とベーリング海の結氷と定着氷の崩壊・流出の観測器設置、アラスカ内陸部から北極海沿岸にかけて広域積雪・融解・土壌水分の変化と土壌中の温暖化ガスの発生との関連も探ってきました(写真5)。雪は植生や地表を寒気から守るので、積雪情報は生態系の研究にも重要です。冬の凍結したベーリング海をスノーモービルで移動する際には先住民の経験と知識(IKとLK)*に助けられました(写真6)。彼らは空を見て、霧の底部が暗くなること(Water Skyと言います)から危険な水面が開いていることを知ります。彼らの知識と人工衛星観測のコラボレーションでした。

*IK= Indigenous Knowledge 、LK= Local Knowledge

ダルトンハイウェイ北端のプルドー・ベイの北はもう北極海です。カナダ-米国の砕氷船を使った北極海砕氷船観測も含め、陸と海をつなぐ側線(IPY2007/08)となりました。北極海では、米国とスウェーデン共同の砕氷船による北極海横断観測(HOTLAX 2005)、カナダやフィンランドの砕氷船にとりつけた電磁センサーによる海氷厚計測をアラスカ大学および衛星観測チームとも協働しました(1998-2011)。そしてカナダの砕氷船による北極海のマイクロ波放射観測はその後も続いています。

【連載】世界の雪と氷を研究して

前の記事|南極氷床からのマイクロ波放射が意味するもの https://kyoku.nipr.ac.jp/article/4584

次の記事|見たいデータが形になった https://kyoku.nipr.ac.jp/article/4808

- 榎本浩之(えのもと・ひろゆき)

- 国立極地研究所副所長、北極観測センター特任教授。専門分野は雪氷学、気象学、リモートセンシング工学。1983年に北海道大学工学部を卒業後、筑波大学で修士号(環境科学)、スイス連邦チューリヒ工科大学で博士号(自然科学)を取得。国際北極科学委員会の Vice-President(副議長)も務めている。