いつもと違う場所に出かけるといつもと違うことに出会います。ドームふじは南極氷床で最も標高の高い地域の一つです。そこで1年を過ごした人は34人しかいません。それぞれの人が記憶に残したものは異なるでしょう。その特別な場所で過ごしたからこそ体験したことや始めた研究を紹介していきます。伝聞ではない、一次情報を届けます。

ブロッキング現象の観測

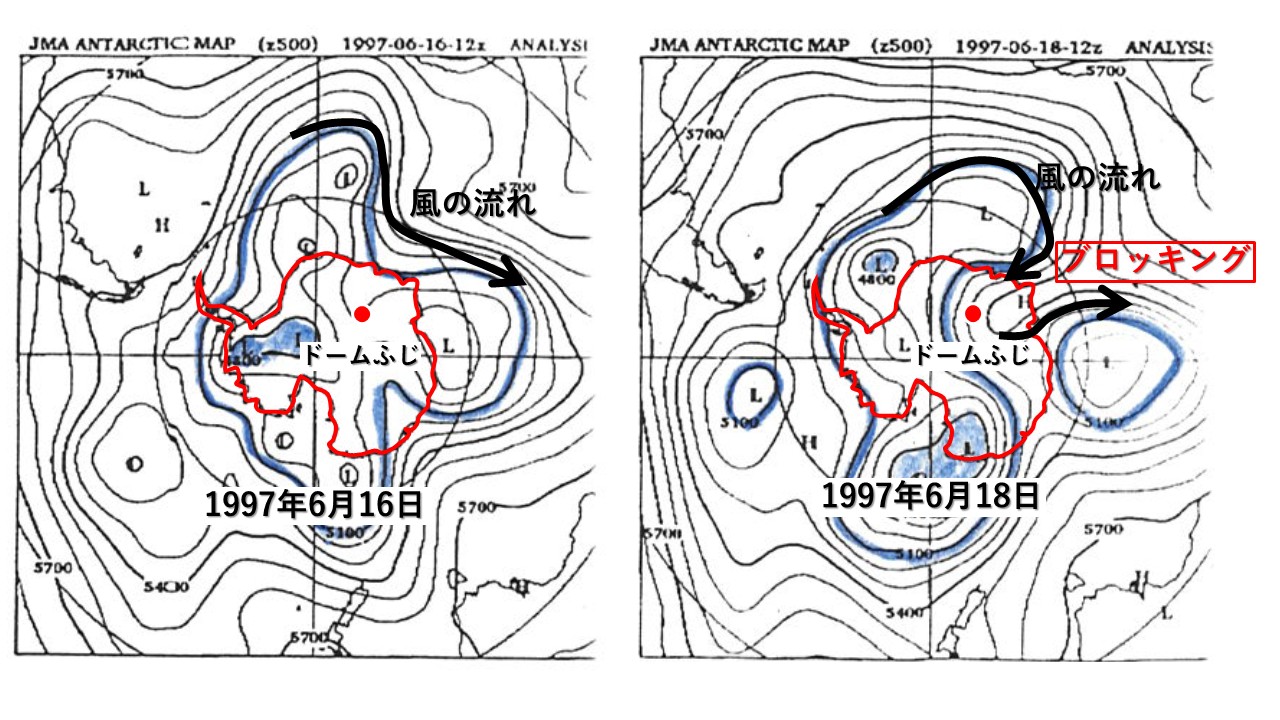

1997年6月17日。越冬中の最大の休暇期間であるミッドウィンター祭*を目前にしたこの日、気象ゾンデの強化観測を始めました(写真1)。私がドームふじに来た目的はブロッキング現象の観測でしたが、それが始まりつつありました(図1)。ブロッキング現象は、南極を取り巻いて南大洋上を周回する偏西風が南極の内陸部に向かって蛇行する現象です。数1,000 kmに及ぶ規模の変化が1日程度で発達することから、気象学的には急激な現象として捉えられます。その蛇行の先がドームふじを直撃するという予想図が気象庁からファックスで届いたのです。気象庁の予報は的中しました。感謝・感激!です。

6時間毎のゾンデ観測は17日から21日まで続け、その後に徐々に頻度を落としていきました。1回の観測には約3時間を要します。ゾンデ観測はミッドウィンター祭とほぼ重なり、ドラム缶風呂や屋外バーベキュー、コース料理、炉端焼きとともに全員の協力でやり切り、体は疲れ切りました(写真2)。その甲斐あって、この観測により南極におけるブロッキング現象の重要性が世界中の研究者の意識の中に刻まれました。

真冬に真夏の気温になった!

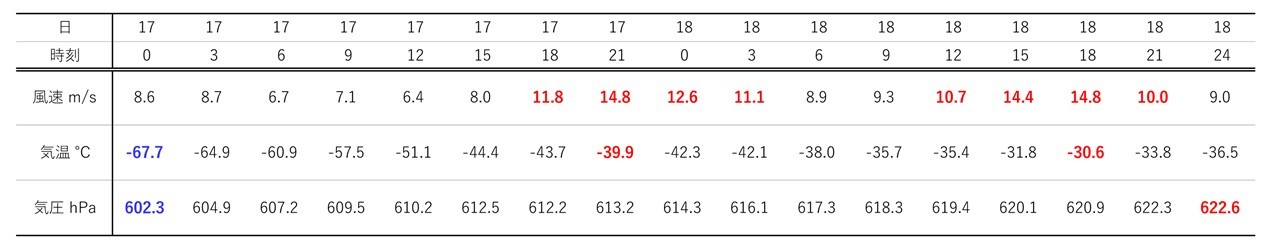

地上気象観測は驚きのデータを記録しました(表1)。気温は17日午前0時にマイナス67.7度。これは真冬の標準的な気温です。その後、グングンと上昇し、17日21時にはマイナス40度を一旦上回り、18日18時にはマイナス30.6度を記録しました。私がドームふじに到着した夏の日、マイナス32.6度の中で緊張したことを思い出します。真冬に真夏の気温となったこと、二日足らずの間に約40度もの昇温を経験したことは人生でこの時だけです。

風速は15 m/sに近づき、1年間の最大風速になりました。昭和基地では15 m/s程度の風速は日常ですが、ドームふじではめったにありません。この風は明らかに南極の外側にあった暖かい空気を運んできていました。外にはいつもの寒さとダイヤモンドダストが降る静けさはなく、地吹雪が吹き、厚い雲に覆われた真っ暗な空へと変わっていました。この風は、熱だけでなく、水蒸気や、様々な大気中の物質を大量に運んできたはずです。

*冬至の時期に数日間に渡る休暇日程を隊全体で設定し、様々な娯楽イベントを集中的に行う。観測や基地のインフラを維持するための仕事は休めない。

-256x256.jpeg)

- 平沢尚彦 国立極地研究所 気水圏研究グループ 助教

- 学生時代を過ごした筑波大学と名古屋大学では熱帯の気象と梅雨を研究しました。博士の学位は極地研究所に就職してから始めた南極に昇温と降水をもたらす気象システムに関する研究で北海道大学から授与されました。今、極地研究所で30年以上を過ごしました。5回の南極は1997年のドームふじ基地での越冬で始まって2018年の昭和基地での越冬で終わりました。南極の降雪観測を試験するための北海道陸別町での観測は16年目に入ろうとしています。