南極・北極のフィールドにおける観測や研究では、岩石や隕石、生物の試料をはじめ、さまざまな科学的資源が収集されます。国立極地研究所(以下、極地研)ではこれらの資源をどのように収蔵・分析し研究に用いているのでしょうか。極域の資源を保管・活用する「極域科学資源センター」のセンター長であり地圏研究グループの外田智千教授に、センターの役割や最新の研究成果について聞きました。

- 外田智千(ほかだ・ともかず)

- 極域科学資源センター長、地圏研究グループ教授。京都出身、大学まで京都、大学院博士課程で極地研に。26歳の時に第38次南極地域観測隊で初めて南極へ。その後南極へは7回行っており、直近では65次隊に参加した。

開かれた資料室

ー極地研にある「極域科学資源センター」とはどういう施設なのですか?

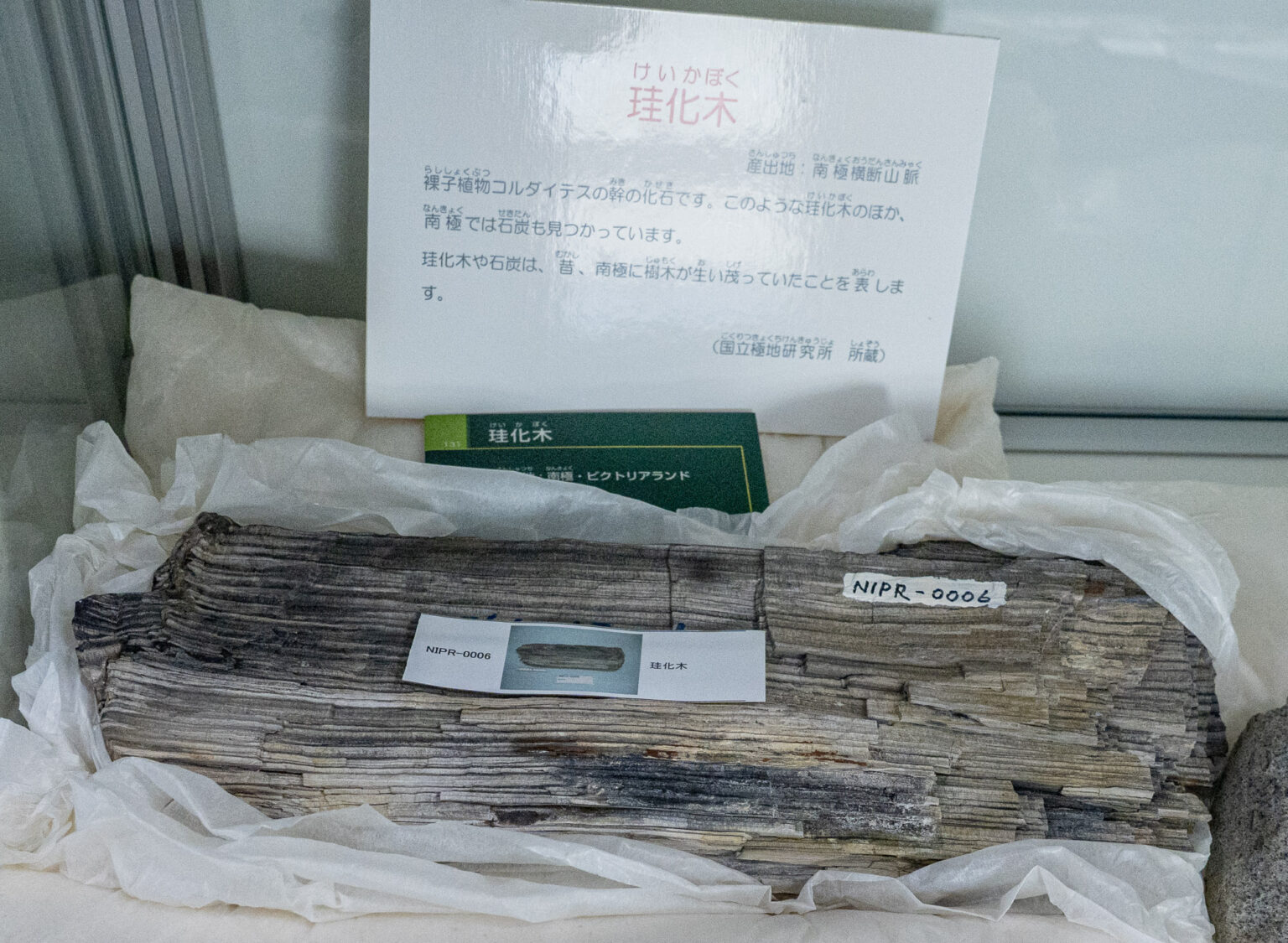

南極や北極で採取した隕石や岩石、生物の資試料を管理したり解析したりする施設です。また、公開資料の作成や研究試料の配分、共同研究のための機材管理などもおこなっています。極地研究が始まった時から資試料の保管はされていましたが、前身の資料系・資料部門などを経て、現在の「極域科学資源センター」という名称になりました。センターの中には「南極隕石ラボラトリー」「岩石資料室」「生物資料室」「二次イオン質量分析ラボラトリー」があり、それぞれ専門の研究者が管理や運営をしています。

ー極域での研究は多岐にわたるので、保管・管理についてセンターで統括する必要があるのですね。

私は岩石の専門家ですが、それぞれ専門があるので、独立した資料室になっています。それらを束ねるセンターは、資試料を対外的にアピールする場として機能しています。極域の試料のことがよくわからない外部の方などにとって、見える形でセンターが窓口・入り口となっています。

ーなぜ採取した資試料を公開する必要があるのですか?

極地の研究は国の税金を用いておこなわれています。そのため、資試料はすべて広く公開する義務があります。大学の研究者のみならず、博物館での企画展示などで南極の標本を使いたいといった要望にも応じています。研究の発展はもちろん、極地についての知識を一般の方にも伝える役目もあると考えています。

採取した資試料の価値

ーどのように資試料を保管しているのですか?

隕石と生物、岩石でかなり異なります。隕石は総重量が少なく大変貴重なものなので、すべての隕石をこのセンターで保管・管理し、データベース化されています。生物や岩石は、その場所に行けば採取できるものが大半のため、センターだけではなく共同研究をしている大学などにも保管されています。

ー採取した資試料の価値はどのように決まるのですか?

岩石は露岩域の山や岩盤などから採取しますが、岩壁すべてを持ち帰ることはできません。そのため何の分析をするかによって、この地層のこの部分を採取すると決めるわけです。つまり、その岩石を採取した人が、その岩石の価値を理解しています。単に保管されている岩石を分析するだけでは、研究として成立しないのです。もちろん生物や隕石はまた違った価値の付け方がありますし、それぞれの資試料によって異なります。

ーなるほど。それぞれの価値だけでなく、できるだけ長く保管する必要もありますよね。

日本国内の地質調査では、山を切り開くような道路工事の現場はかなり理想的な研究試料を採取することができる場所です。そういう岩石は道路工事が完了したあとに防護壁などで固められてしまうとニ度と手に入らない試料となってしまいます。一方、川や山などで採取する際にはまた行って採ることができます。生物とは異なり、岩石はほぼ動かないですから。多くの岩石は再現性があるといわれます。しかし、南極は生涯で一度しかその場所に行かない可能性が高い。だから再現性はあるものの、ニ度と採取できないと考えて永久保存できる体制で保管しています。

ーアイスコアなどは融けたら失われてしまいますが、岩石の保管で気をつけていることは?

岩石はカビなどを気にする必要がありますが、氷などに比べてかなり保管しやすい試料といえます。温度管理や空調も気にせず常温で持ち運べるので、場所があれば大丈夫です。唯一気をつけているのは重さでしょうか。岩石資料室の床はかなりの重さに耐えられる仕様になっています。

南極には誰も知らない岩石がある

ー外田教授がおこなっている研究について教えてください。

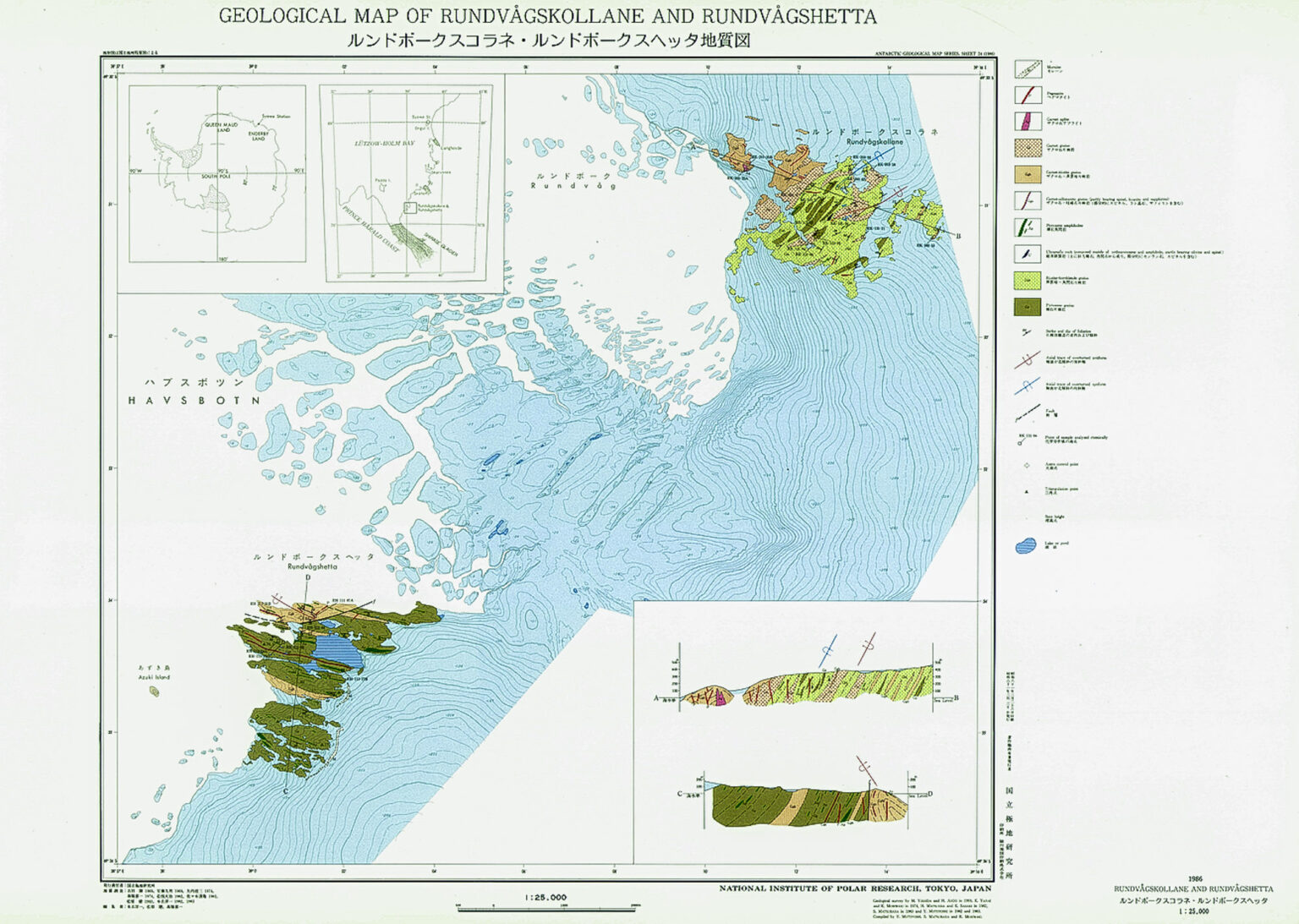

私はずっと岩石の研究をしてきたのですが、南極以外でも採取して研究をおこなってきました。極地での岩石の研究目的は多岐にわたるのですが、わかりやすい例ですと南極大陸が地球の歴史の中でどのようにしてできて現在の姿になったのかという過程や地球内部での現象を調べています。具体的には、南極の岩石を分析し、その中の鉱物や化学成分、同位体などを調べて地球を構成する物質の物理・化学反応の詳細を調べます。

ーなぜ極地の研究に興味を持ったのですか?

やはり未知の場所への興味だと思います。南極には誰も岩石を見たことがないエリアがたくさんあるのです。何を見ても、自分が最初に説明できる。だから岩石研究者は多かれ少なかれ極地に興味があると思います。たまたま学生時代に、南極に近い岩石を研究していたということもありました。その際の指導教員が、南極には行ってないんですが、1次隊が南極から持ち帰った岩石についての最初の学術論文を書いた人でした。総研大(総合研究大学院大学)で初めて学生を南極に連れて行くという話があり、南極に行けるチャンスがあるならば是非、と行ってみたのです。

ー実際に南極に行ってみて国内での研究との違いはありましたか?

やはりまだよく調べられていない岩石を研究できる面白さがありました。学生だったので時間もたっぷりありましたし、成果も出すことができました。とはいえ作業としては、国内の調査でやることと同じです。南極では自宅やラボに帰る必要がないので、2〜3ヶ月はフィールドに集中できるという利点があります。細々とした業務から解放されますからね(笑)。

ー1回の調査でどれくらいの岩石を採取するのですか?

岩石はどの部分を採るかという選択肢がたくさんあります。本当は岩壁ごと持って帰りたいんですよ。岩石の研究者はみんなそう思っているはずです。だから、分析する方法を考えながら一部を切り取っていくわけです。朝から夜まで移動しながら採取するので、背中に背負えるだけの量を考えながら採っていきます。後のことを考えて最初は控えめに採るのですが、結局キャンプ地に戻る頃にはキャパオーバーになってしまうのですが。最大50キログラムくらいまで頑張って背負って帰ります。

岩石研究の未来

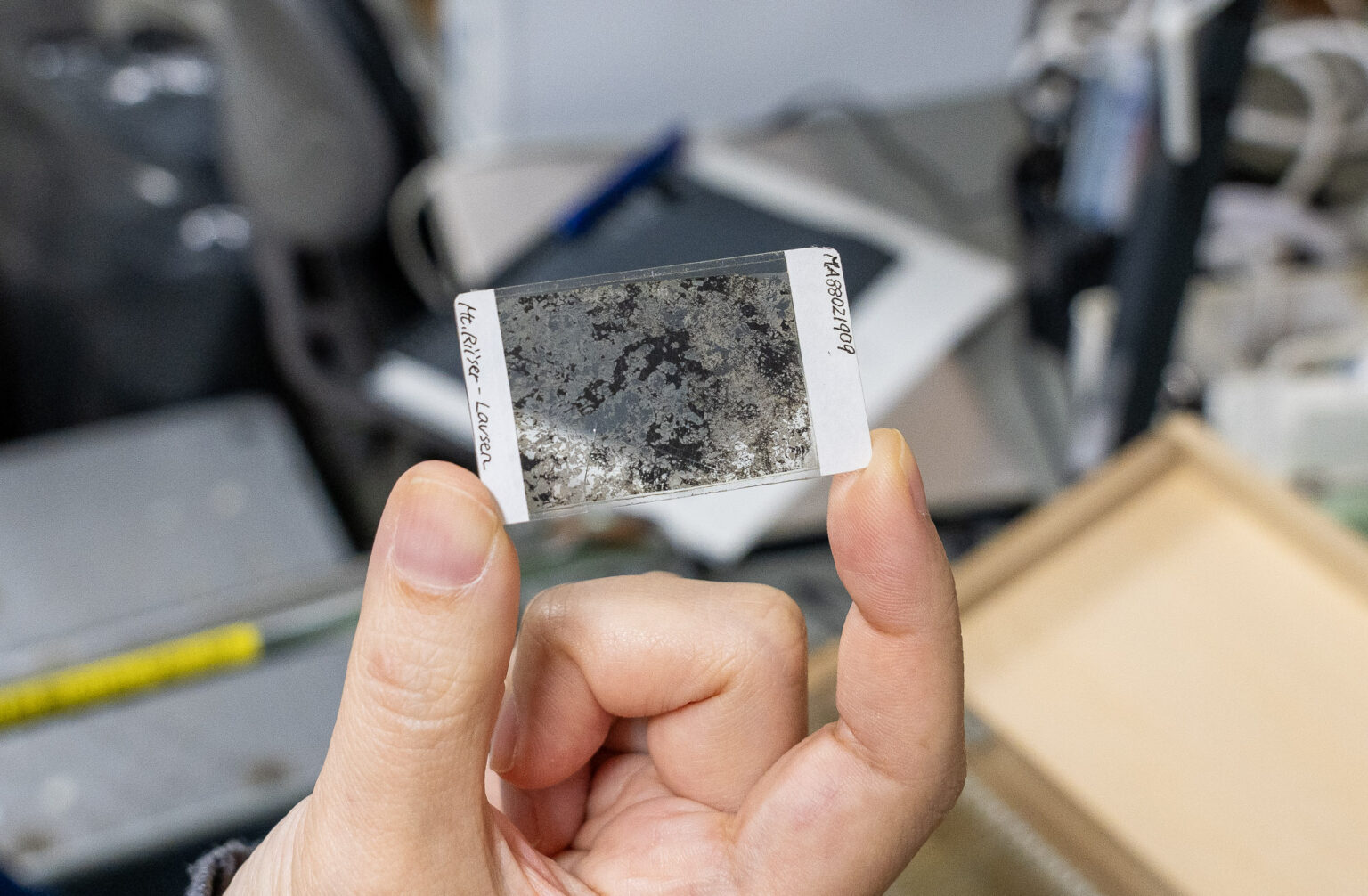

ー採取した岩石をどのような手順で解析していくのですか?

一般的には、採ってきた岩石の成分を確認するためにスライドガラス(岩石薄片)を製作し、顕微鏡で見ます。もちろん、目的によって薄片にせずに粉末にして分析することもあります。さらに詳しく調べるためには、電子顕微鏡観察やX線分析・同位体分析をおこないます。特に重要なものは二次イオン質量分析計(SHRIMP:シュリンプ)で分析します(https://kyoku.nipr.ac.jp/special/3188)。SHRIMPは日本に3台しかない分析装置で、そのうち2台が極地研にあり、共同利用設備としてさまざまな大学や研究機関に利用していただいています。

ー今後、岩石の研究はどうなっていきますか?

研究の蓄積と学問の進展でさまざまに理解が深まり、また分析の精度がどんどん上がっているので議論がより活発になっていくでしょう。また、世界でもこれまで考えられていたこととは違う現象が明らかになって、新しいパラダイムとして塗り替えられることもある。とはいえ、そこまで画期的な研究ではなくても、地道な分析をおこなっていくことの積み重ねも大切です。

ー岩石に興味のある学生が研究者を目指すとしたら何が必要ですか?

基礎をしっかり固めて、野外フィールドでも分析でも自分に合うことをどんどんやるといいですね。さまざまなアプローチがあるので、必ずしもフィールドワークにこだわらなくても、分析が好きであれば分析の専門家になるという手もあります。自分が面白いと思うこと、興味が湧くことを極めるといいでしょう。

写真:国立極地研究所、取材・原稿:服部円