極地で掘るのは氷だけではありません。海や湖の底に沈んだ堆積物を掘ることで、何千年も前の海や氷の変動を解明することができます。菅沼悠介教授は掘るための道具を自ら次々と考案し、新しい掘削方法を生み出してきました。今回は、ご自身のこと、南極で掘った堆積物から明らかになったことについて語ります。

- 菅沼 悠介(すがぬま・ゆうすけ)

- 国立極地研究所 地圏研究グループ 教授。2002年東京都立大学大学院理学研究科修士課程、2005年東京大学大学院理学系研究科博士課程を修了。産業技術総合研究所ポスドク研究員、東京大学大学院理学系研究科特任助教、国立極地研究所助教などを経て、2023年より現職。地質学および古地磁気学が専門。南極地域観測隊に7回参加し、南極氷床上で150日以上のキャンプ経験も持つ。千葉県市原市の地層「千葉セクション」のGSSP認定とチバニアンの誕生を推進した研究グループの中心メンバーでもある。

憧れの冒険家から研究者へ

ー地質学者を目指したきっかけは?

子どもの頃から地球の成り立ちに興味があったんです。大地がどのように動いているのか、日本列島のプレートがどうなっているかといったテレビ番組にも影響を受けました。ずっと研究者ではなく冒険家になりたかったんです。そこで大学に進学後、1年間休学して植村直己などの冒険家が訪れていたアラスカに行きました。でも実際に行ってみると自分がいかに冒険家に向いていないかを思い知らされました。本で読む冒険家はめちゃくちゃなんですよ。とんでもない目にあったり、とんでもない方法で解決する。僕は慎重なタイプなので、そもそもとんでもないことがおきない(笑)。自ら進んで危険を冒すことができるほど変わり者じゃないんだと気がついたんです。

ーそこから研究者の道へ進んだ理由は?

研究者になれるなんて全く思っていませんでした。大学に復学した後、もう少し環境のことを勉強したいと思い、とりあえず大学院にいってみようと進学したんです。修士の頃、博士課程の先輩たちが、どこかの氷河に調査に行ったとか、チベットの山に登ったとか話していて楽しそうにみえたんですよね。冒険家ではないけれど、いろんなところに行けていいなと思い、博士課程に進むことにしました。実は就活もしていたのですが、失われた10年といわれる就職氷河期のタイミングで、地元の長野で公務員になろうと考えていたものの8年間公募がなかったんです。どうせ就職できないなら進学してみようと思ったんですよ。

ー面白そうにみえても実際に研究をやってみて違いはありましたか?

冷静に考えて、研究者としてもっと突き抜けないと、職を得るには至らないのではないかと思いました。そのまま同じことをしていてもダメだなと思い、より厳しそうなところにいったら生き残れるのではないかと東京大学の博士課程に進学しました。東大では周りが本当にすごい人たちだらけで鍛えられました。

実は修士課程の時、研究者として生き残るにはどうしたらいいかと考えていた時、南極に行って研究したら誰もやっていないことだから生き残れるかもしれないと国立極地研究所(以下、極地研)の地形学者である三浦英樹先生(当時)を紹介してもらったんです。でも三浦先生から、今は教育できる体制が十分にないから来たらダメだと言われてしまって。プロの研究者になってから来なさいと言われ、一旦南極での研究を諦めました。

ー南極に興味を持ったきっかけは?

冒険家の定番ですよね。誰もやっていない、行ったことのないところに行きたいというモチベーションです。今も行きたい場所にあわせて研究テーマを考えていますから(笑)。

ー思い描いていた冒険家とは違っても、研究者として職を持ちつつ冒険家的な道を進んでいるんですね。

冒険家にもなれなかったし、机の上で理論を考える研究者にもなれなかった。でもその中間に、たまたま僕のいれる場所があったんです。思い返すと、博士課程とその後のポスドク生活は本当に大変でキツかったです。博士課程に入るまで英語の論文なんてほとんど読んだことがなかったし、研究者は無理だなと考えて、再び就活もしました。子どもが生まれたこともあり、アブダビの石油会社かチリの鉱山会社に就職をしようと考えていたんです。そうしたら学振(日本学術振興会特別研究員)に採用されて、周りからもうしばらくやってみたらと説得されて。そんな時、極地研の三浦先生から8年ぶりに連絡が来て飲みに行ったんです。そこで「もう準備できた? そろそろ南極に行く?」って言われて。そういえば僕は南極に行きたくて研究を続けていたんだ!と思い出し、極地研の公募に応募することにしたんです。

ーまるで映画みたいですね! 極地での研究に不安はありませんでしたか?

全くありませんでした。それまでの研究テーマを全部変えることになりましたが、南極に行けることが嬉しかったんです。大学院では太古の時代の地磁気変動を研究していましたが、極地研で研究することになったのは氷河地形学です。地球物理から人文系に近い地球科学に変わりました。例えるなら、ペンギンの研究をしていた人が湖のコケを研究するくらいの違いです。

ー分野が違うことで苦労はありましたか?

すべてを勉強し直しました。研究のコミュニティも技術も知識も全く異なります。10年くらい経って、ようやくこの分野で戦っていけるかなという気持ちになりました。その間チバニアンの研究などもありましたからね。

ーチバニアンについてはメディアなどでもたくさん取り上げられていますが、一般の人々が知るほどの歴史に残る発見は、研究者人生にどう影響しましたか?

単純に研究として面白かったですし、仲間が増えてコミュニティが広がりました。プロジェクトとしてたくさんの方々と共同研究するという経験は、すごく勉強になりました。実はそこでできた仲間たちと南極でも一緒に研究をしています。また注目を集めたことで名前が知られ、学会に行くと僕のことをみんな知っている人が増えました。その点はメリットかもしれません。

掘る道具を新たに開発する

ー極地研に来てからは、どのような研究を始めたのですか?

極地研の公募資料には、採用されたら6年で4回南極に行くと書いてあったんです。行く先も昭和基地ではなく、セール・ロンダーネ山地(以下、セルロン)というかなり厳しい場所でした。当時求められていたのは地形学で、僕の分野とは異なっていましたが、どうしても行きたくて飛び込みました。南極に行って最初に取り組んだのが、過去の氷床がどのように変化してきたのかを復元するという研究です。たくさんの内陸山地に行かせてもらって、かなり細かく調べることができました。

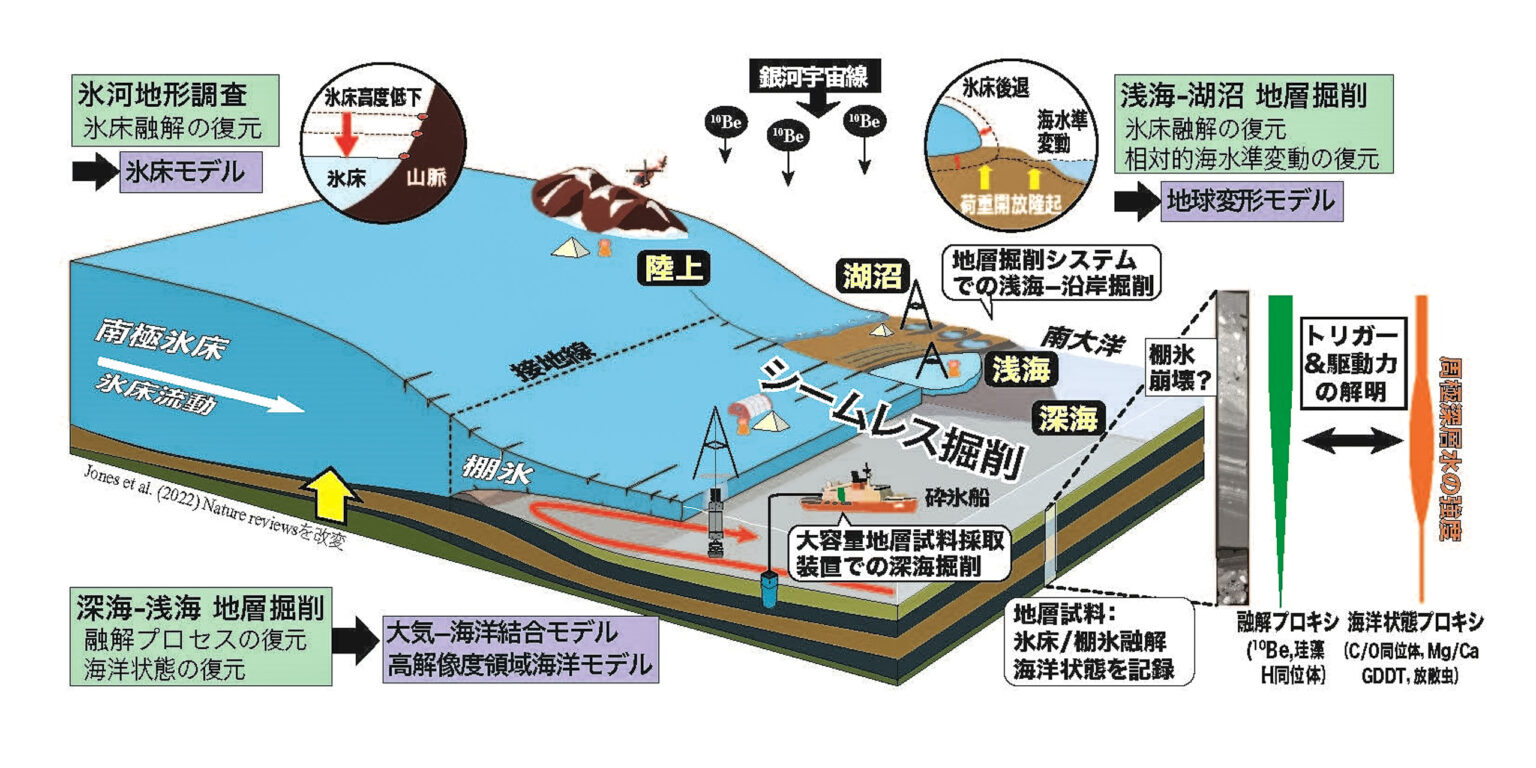

でも、どうしてもわからないことがでてきたんです。温暖化により氷は融けるはずですが、増えている時期もある。どうして氷の質量が変動するかは、氷床を調べているだけではわからないんです。氷の増減はわかりますが、氷を融かす原因がわからない。でも海側のデータと山側のデータを組み合わせれば何が起きたのかわかるのではないかと考え、5〜6年前から海側での調査をはじめました。

ーなるほど、確かに多方面から調べないと解明できないことがあるんですね。

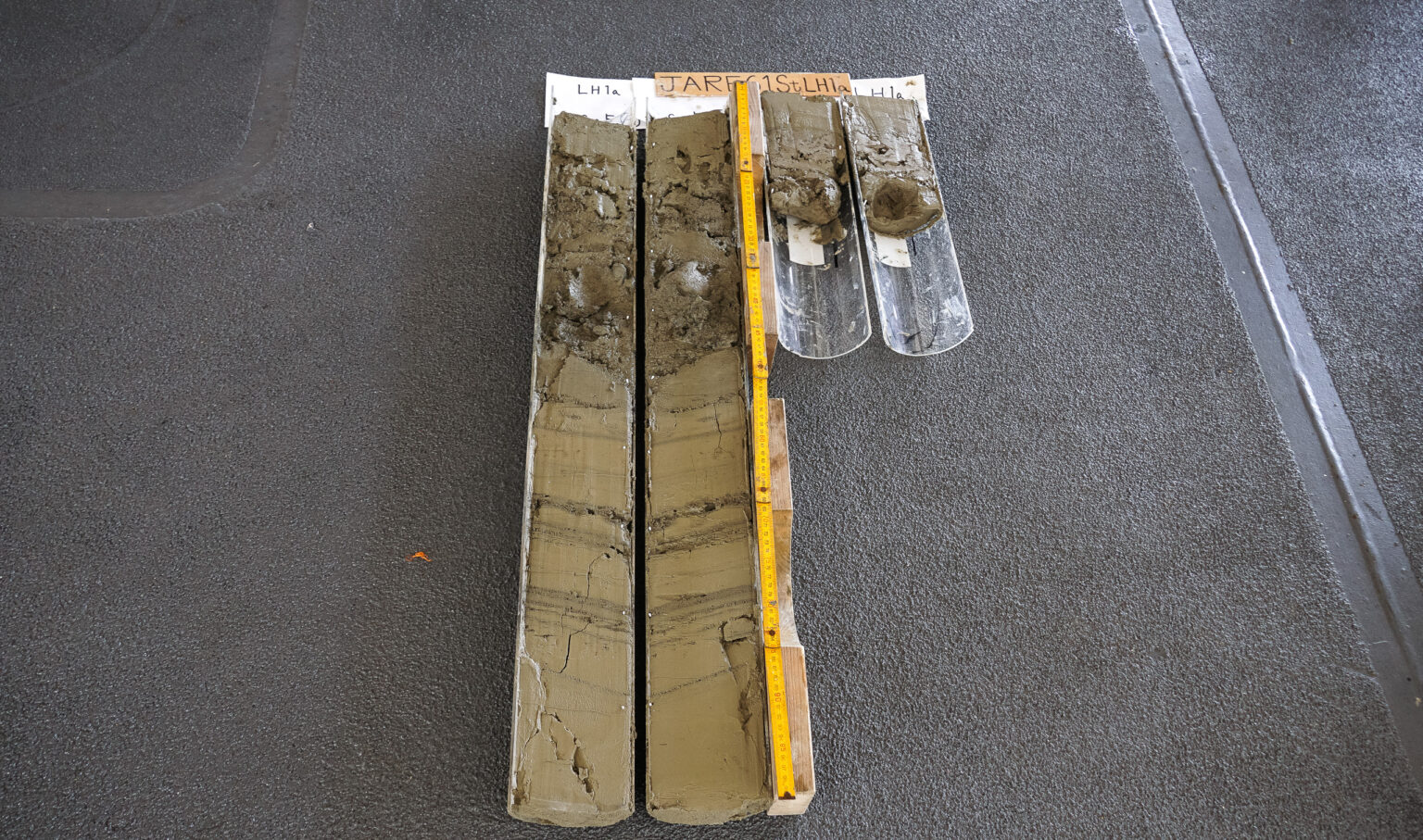

そうです。まず59次隊で湖の調査から始めました。とはいえ湖の地質を調べるといっても道具がないんですね。生物系の研究者の皆さんは湖にボートを浮かべて、鉄棒でパイプを湖底に手で突き刺して堆積物を採取していました。この方法だと鉄棒の重さが問題になって、水深15メートルくらいが限界のようでした。そこで、氷が凍っている時期に氷の上から掘れば深くまで到達できるのではないかと考え、掘る道具を作ることにしたんです。山では削岩機をパイプにつけて押し込んで氷河堆積物を掘る作業をやっていたので、この削岩機をコアラーにくっつけて氷の上から掘れば、今まで採取できなかった湖底の堆積物を採れるのではないかと考えました。1〜2年かけて素材など試行錯誤しながら今のパーカッションピストンコアラーシステムを完成させたんです。今では最大で水深60〜70メートル、長さ10メートル程度の堆積物を採れるようになりました。世界でも唯一無二の技術です。

ーそこまで深く掘ることで何がわかったのですか?

それまでに湖で調査された記録では氷が融けた時期がまちまちだったんですが、僕たちが氷河地形の証拠を調べた結果によると9000年前には融けているはずなんです。そこでパーカッションピストンコアラーを使い一番深い堆積物を調べたら、やはり9000年前に氷河が融けて湖ができたことがわかったんです。

次に海での調査をおこないました。南極観測船「しらせ」から海底堆積物を掘るために、海洋研究のプロである産業技術総合研究所(以下、産総研)の研究者たちと相談して、新たなプロジェクトを立ち上げ、61次隊で初めての本格的な深海での堆積物掘削が実現しました。深海堆積物を掘るためのコアラーは僕が開発したわけではないのですが、ビットの部分をパーカッションピストンコアラーと同様にカスタマイズしました。シームレス掘削(深海・浅海・湖沼に分布する堆積盆を漏れなくターゲットにすることで時空間的に連続的な堆積物記録を採取できる)といって、水深70メートルくらいまでの浅い海はパーカッションピストンコアラーで掘り、深いほうは「しらせ」から掘るんです。深海や浅海、湖沼に分布する堆積物を連続的に採取することができるため「シームレス掘削」と名付けました。

ーなぜ今まで海の中は掘られていなかったのでしょうか?

僕が極地研に来るまで比較的新しい時代(第四紀、約260万年前〜現在)を対象とした地質学の研究者がいなかったからというのが原因のひとつです。あとは調査道具や実験手順も一から開発しないといけないので、誰も手を出さなかったというのがあります。もちろん人も大事で、研究を展開するためにはさまざまな研究者と組んで分野横断しないとできない。チバニアンのプロジェクトなど、僕はずっといろんな分野を越えてきたので文字通りシームレスな研究が得意なんです。

ー新しい技術やアイデアはどうやって生まれるのですか?

別にアイデアが豊富ではないんです。何か問題があった時、他で使われているいいモノを持ってくると大体解決します。パーカッションピストンコアラーは誰もやっていない技術なので、最近はインドやベルギーの研究チームに呼ばれたりしています。売り物より圧倒的にいいのですが、人力でコアラーを引き揚げるのにレスキューの技術が必要なため誰にでも使えるわけではないんです。僕はセルロンに登っていた時、何度もレスキューの訓練を受けて怪我人などを引っ張りあげるための山岳救助の技を身につけました。この技術をコアラーに応用して開発したんです。誰もレスキューの技術を使おうなんて思わないですから。自分でゼロから全部作るのは大変ですが、コレとソレを組み合わせるだけなんです。

数年かけて判明した新しい発見

ー掘り出した堆積物はどのように分析をするのですか?

主に化石や元素などを調べるのですが、僕はベリリウムという放射性元素を測定しています。南極で採取してから日本に持ち帰って分析するので、結果がわかるまで数年単位で時間がかかるんです。泥を前処理して、成分を抽出して、最後に加速器で分析します。加速器が使えるのも年に数回なのでとにかく時間がかかる。今書いている論文も4年前に61次隊で採取したデータですからね。去年64次隊で採取した堆積物は、まだ最初の分析を始めたところです。

ー持ち帰った堆積物はどのように保管していますか?

氷と違って土は融けないので冷凍庫に入れる必要はないのですが、変質しないように冷蔵庫に保管しています。初めに医療用のCTスキャンを使って構造をチェックした後、半分に切って物理測定などをします。その後、化石や元素、年代測定などそれぞれの分野の研究者たちにサンプルを分けていきます。南極の泥には10センチくらいの中に有孔虫が100匹もいないんです。南極以外の泥と比べるとはるかに少なくて、拾い出すだけでも大変な労力です。掘るのは1〜2カ月ですが、分析には数年かかります。

ー堆積物から何がわかるのですか?

氷が融ける時に何が原因で、何が起きているかがわかります。最後の氷期以降、地球は12000年前頃には十分に暖かくなっていましたが、南極大陸上ではまだ氷が融けていなかった。ところが、9000年前頃に陸地から海に張り出した氷が壊れて融けたということがわかりました。なぜ9000年前に起きたのかと調べると、海水準がピークを迎えたのだとわかりました。海水準が上がると、南極沿岸の氷が浮き上がり不安定になることで、氷が壊れたと考えられます。このような、ある時点を境に劇的な変化が起こることを、ティッピングポイントと呼びます。

またもうひとつの原因として、暖かい海水が入ってきた可能性が考えられます。今ちょうど論文を投稿中なのですが、採取した堆積物の中に、暖かい海水が入ってきた証拠をみつけたんです。氷床にはプランクトンがいないのですが、海水にはプランクトンがいますよね。そこで泥の中のプランクトンを調べたところ、暖かい海水に棲むプランクトンがいることがわかりました。また、暖かい海水は塩分が濃く、炭素同位体の比が低いため、化石の成分を調べることで水の起源を特定することができました。これらのデータと年代を合わせると、9000年前に暖かい海水が入り、棚氷が壊れて、内陸の氷がどんどん融けて大規模な崩壊がおきたことがわかったんです。

ー今回は南極のデータを解析していますが、北極と南極の違いはありますか?

北極の氷は海水が凍った海氷なので、気温や水温が上がれば融けるのでわかりやすいですよね。でも南極は陸地の上に氷があるので、海につきだした氷床が大規模に壊れる理由がよくわかっていなかった。海に接していない部分は融けていないともいわれていましたが、実際は内陸の氷も減っている。南極はより複雑で、気温や水温が上がっても単純に融けるわけではないんです。なので山だけでなく海や湖からもデータを採取しているんです。

分野を越えて技術を磨く

ー極地研は総合研究大学院大学の大学院生の受け入れをおこなっていますよね。菅沼教授の下には何名くらいの学生がいるのですか?

今は3名でそれぞれ海洋学、地形学、古生物学と分野がバラバラです。バックグラウンドがそれぞれ違うので適性も考えながら一緒に研究をしています。正直、同じ分野だとお互いがライバルになってしまうんですよね。同じタイミングで同じ対象を調査して、卒業後もポストを争うわけですからなかなか厳しい状況になります。そのため、僕はできるだけ近い学年で学生同士の分野がかぶらない学生を受け入れるようにしています。また極地研だけでなく、ニュージーランドやインドなど海外の観測隊と一緒に調査をおこなうことで、国際経験を積めるようにしようと思っています。

ー海外の研究者とはどのように協力しているのですか?

似たようなスキルではなく、それぞれ得意なモノがあると調査がやりやすいですよね。そもそも掘る技術は僕のところだけなのと、古地磁気測定とベリリウムの解析ができるところも他にあまりありません。自分の強みがあるといい。最近は産総研のチームと一緒にAI(人工知能)で自動化石分析を始めました。新しい技術や異なる分野の技術を勉強することで研究者としての強みを増やすことができるんです。

ーこれからの研究の目標はありますか?

最近は今や未来に関係することをやりたいと考えています。最近南極氷床の融解が激しいと言われますが、衛星観測より前のことは記録がないのでわかりません。ですから、近過去と言われる過去数100年間の南極氷床の変動を復元するために、海や湖に積もった表層の泥を調べ始めています。また、北極圏にもまだわかっていないことがたくさんあります。だから実は今年から北極での研究を始めました。泥だけでなく新たに海水や河川水の分析もする予定です。学生時代の指導教官に「目的のためには手段を選ぶな」と言われたことをモットーとしています。分野を越えてどんどん新しい技術を獲得して、誰もやっていない、まだわかっていないことを解明していきたいと考えています。

写真:国立極地研究所アーカイブ、取材・原稿:服部円