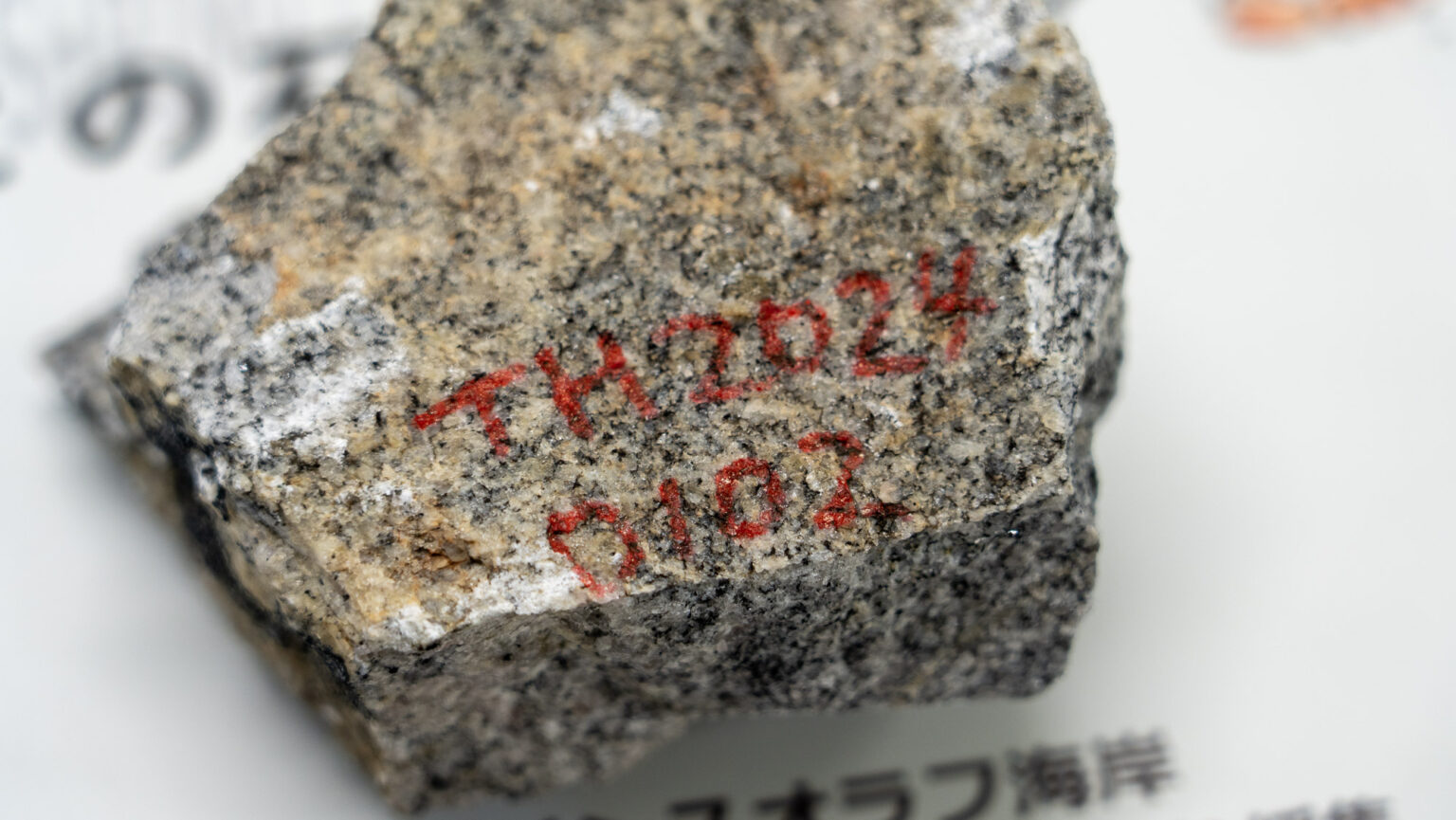

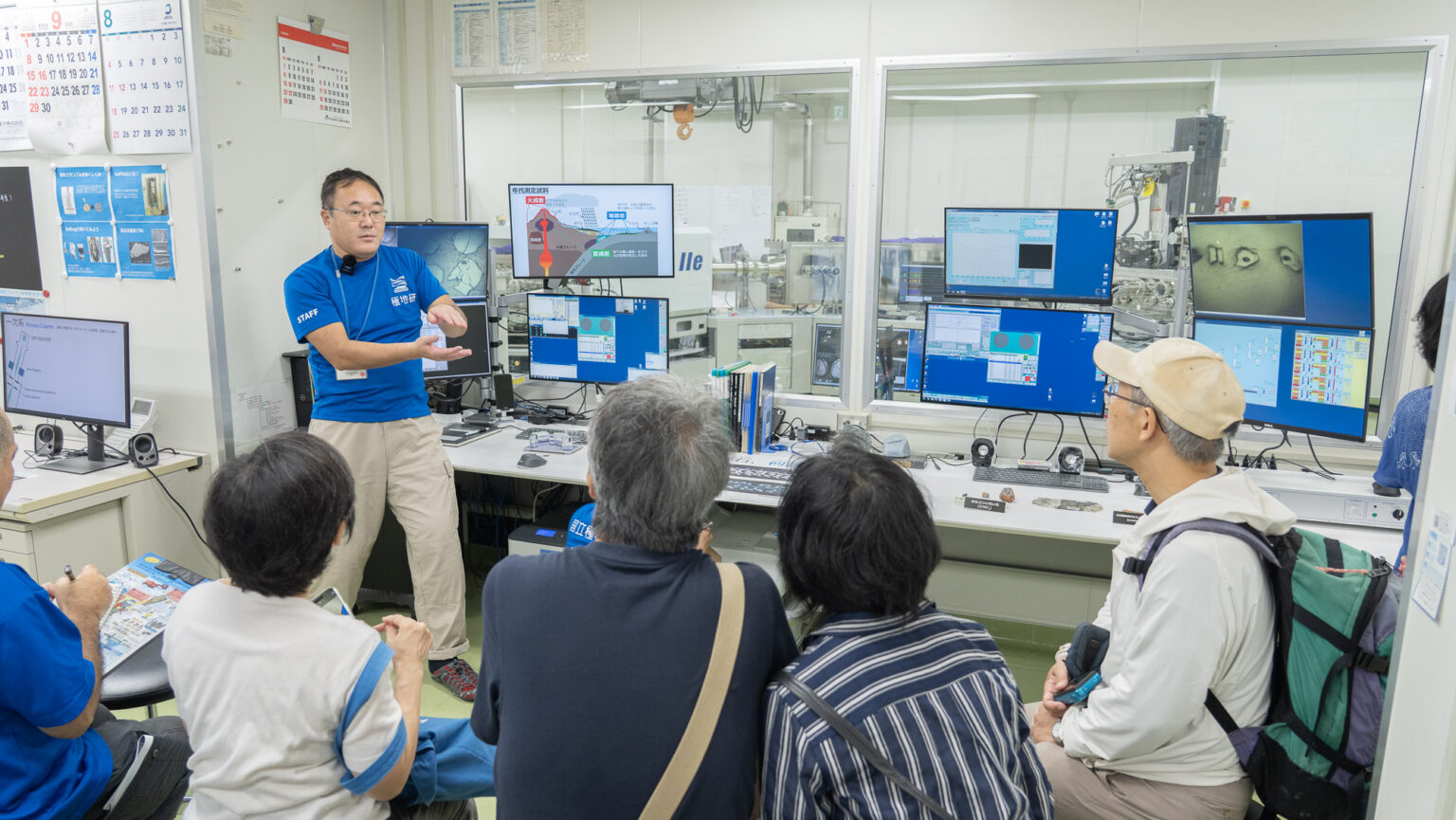

国立極地研究所(以下、極地研)には、SHRIMP(Sensitive High-Resolution Ion Microprobe)と呼ばれる、微小領域中の微量な元素や同位体を分析する機器が導入されています。SHRIMPは日本に3台しかなく、さまざまな研究に欠かせない分析機器です。極地研は、極域科学の発展と地球科学全般への貢献を目標とし、外部の研究機関とも連携し、SHRIMPの共同利用をおこなってきました。長年にわたりSHRIMPの運用に関わる地圏研究グループの堀江憲路助教にSHRIMPについて解説していただきました。

- 堀江憲路(ほりえ・けんじ)

-

地圏研究グループ助教、極域科学資源センターSHRIMPラボラトリー所属(兼務)。国立科学博物館、産業技術総合研究所などを経て国立極地研究所へ。学生時代からSHRIMPに携わり、SHRIMPのエキスパートとなる。専門は、同位体を用いた物質の移行挙動における素過程の解明や同位体に基づく地殻進化過程の解明など。北極圏グリーンランドの地質調査の経験がある。

二次イオンの質量を分析すると時間が見えてくる

ーSHRIMPはどういった機器なのでしょうか?

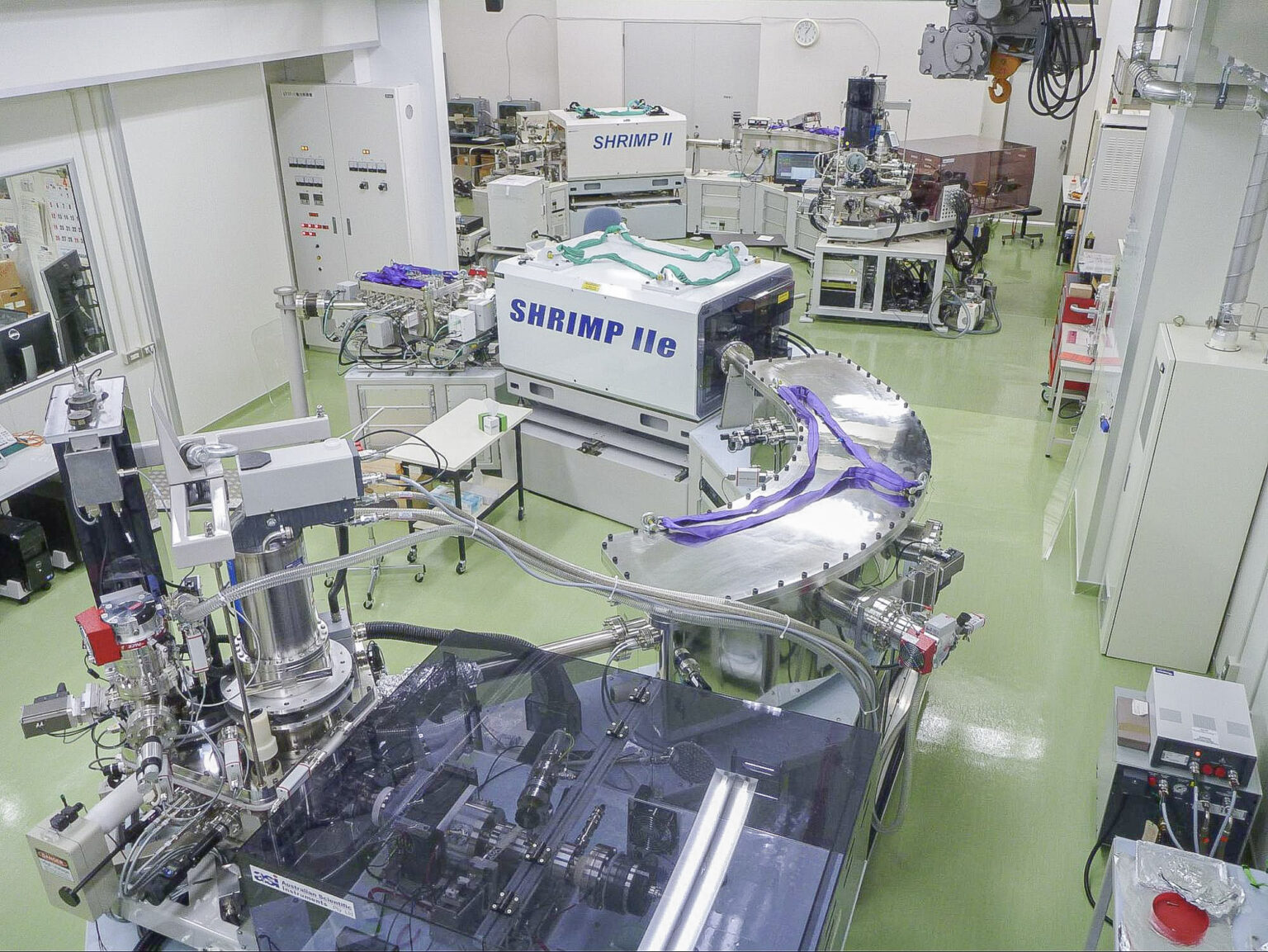

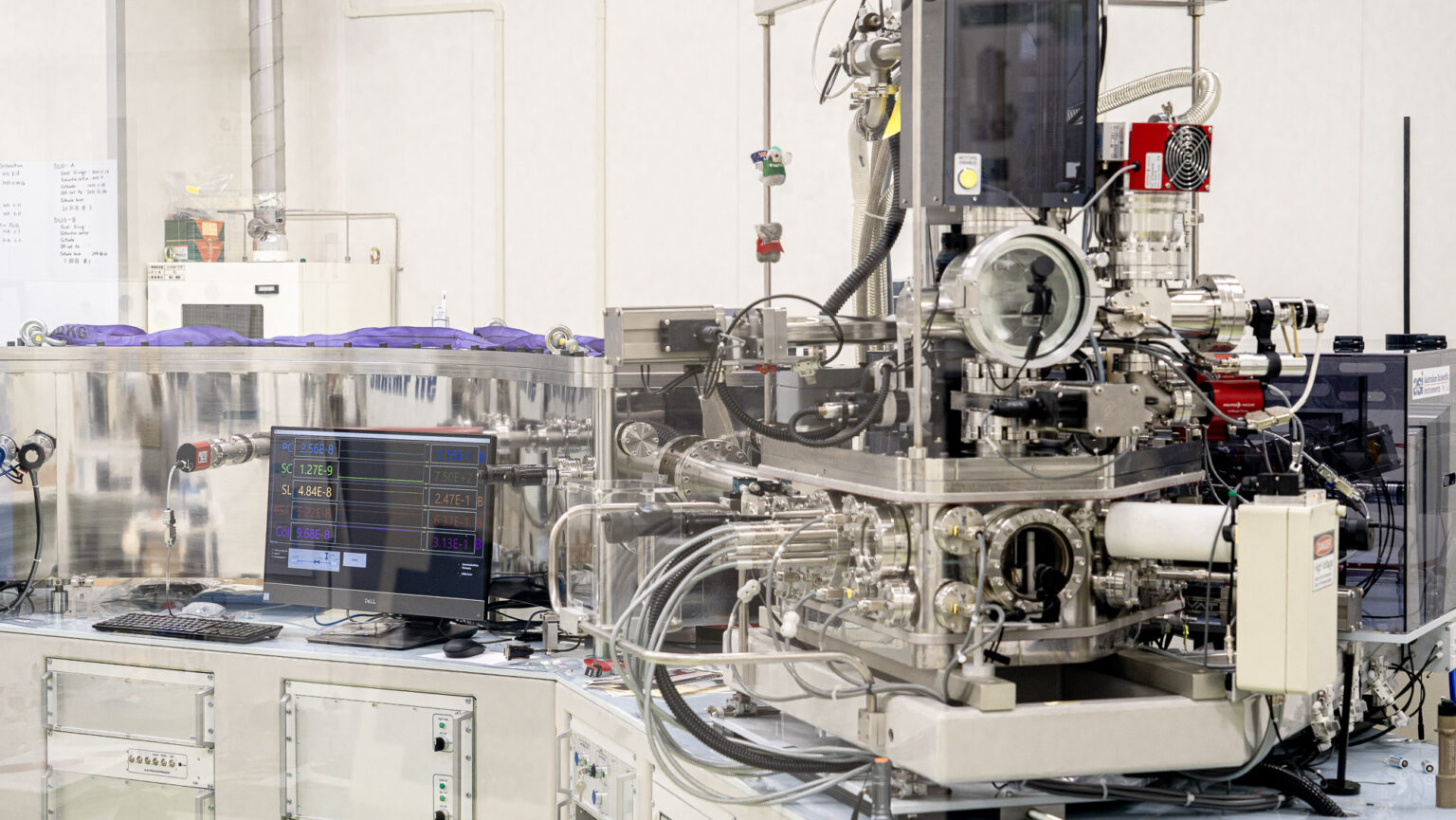

高感度高分解能イオンマイクロプローブという名前の二次イオン質量分析計です。SHRIMP(シュリンプ)という名前は、Sensitive High-Resolution Ion Microprobeの頭文字からきています。極地研には2台ありますが、いずれも数マイクロ〜数十マイクロメートルの微少領域における同位体分析を中心に研究をおこなっています。SHRIMP以外にも二次イオン質量分析計はありますが、高精度かつ高確度なのが大きな特徴です。そのため、ジルコンをはじめとする鉱物の微量元素濃度、酸素同位体の分析では、世界でも有数の精度を誇ります。極地研では1999年に導入され、南極をはじめとする地質の研究を中心に幅広い分析をおこなっています。

ーどのような仕組みで分析を行うのですか?

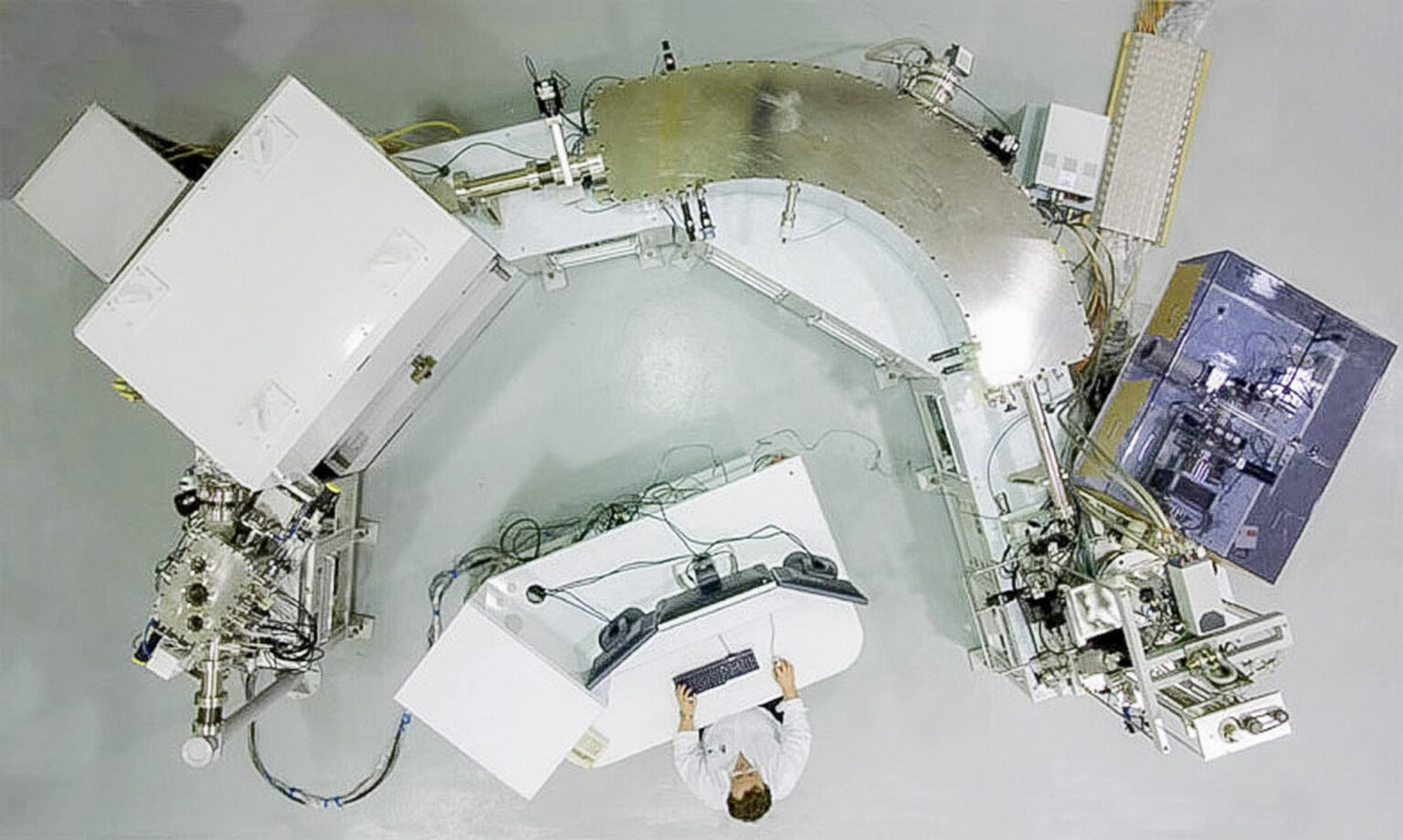

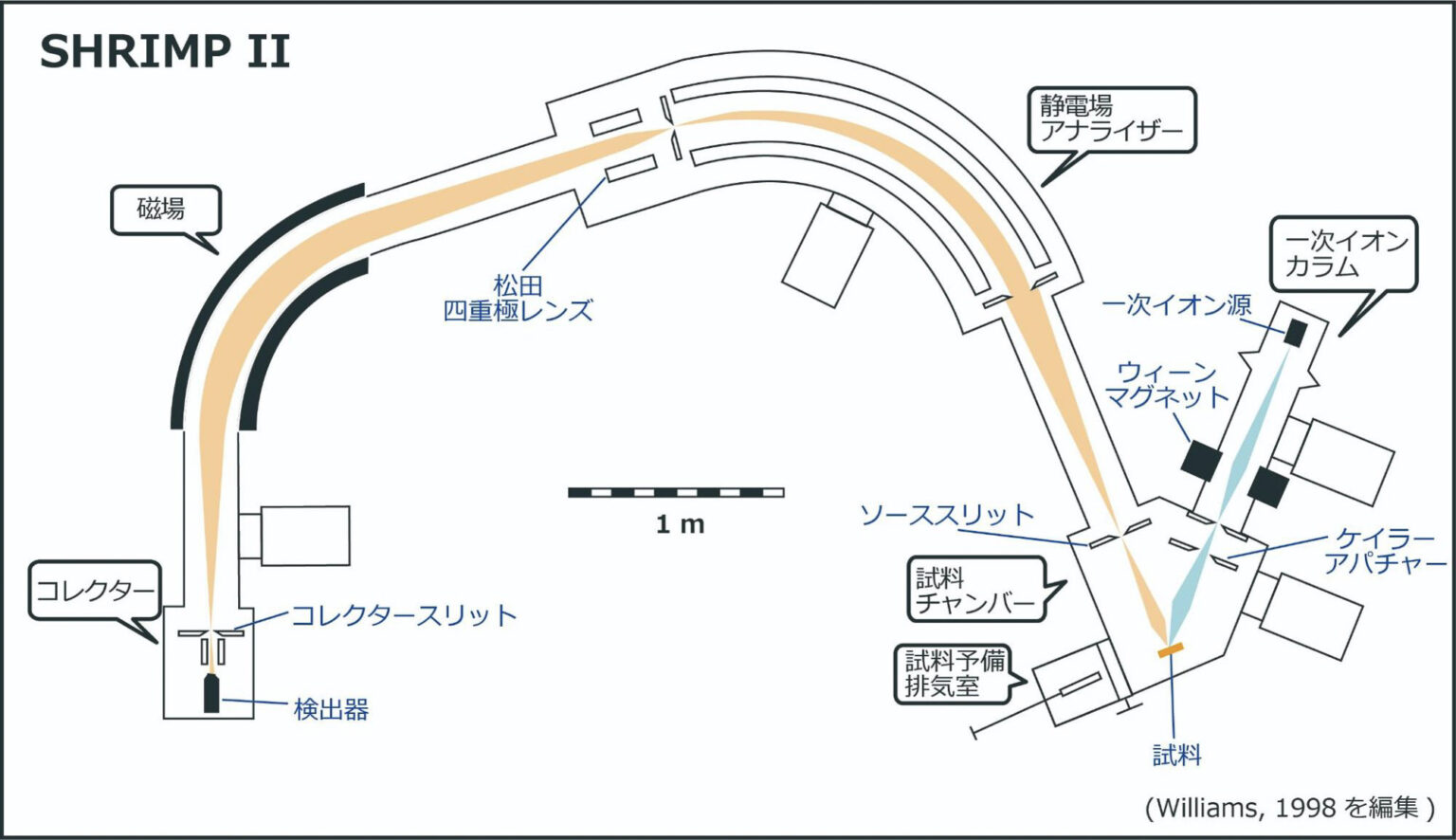

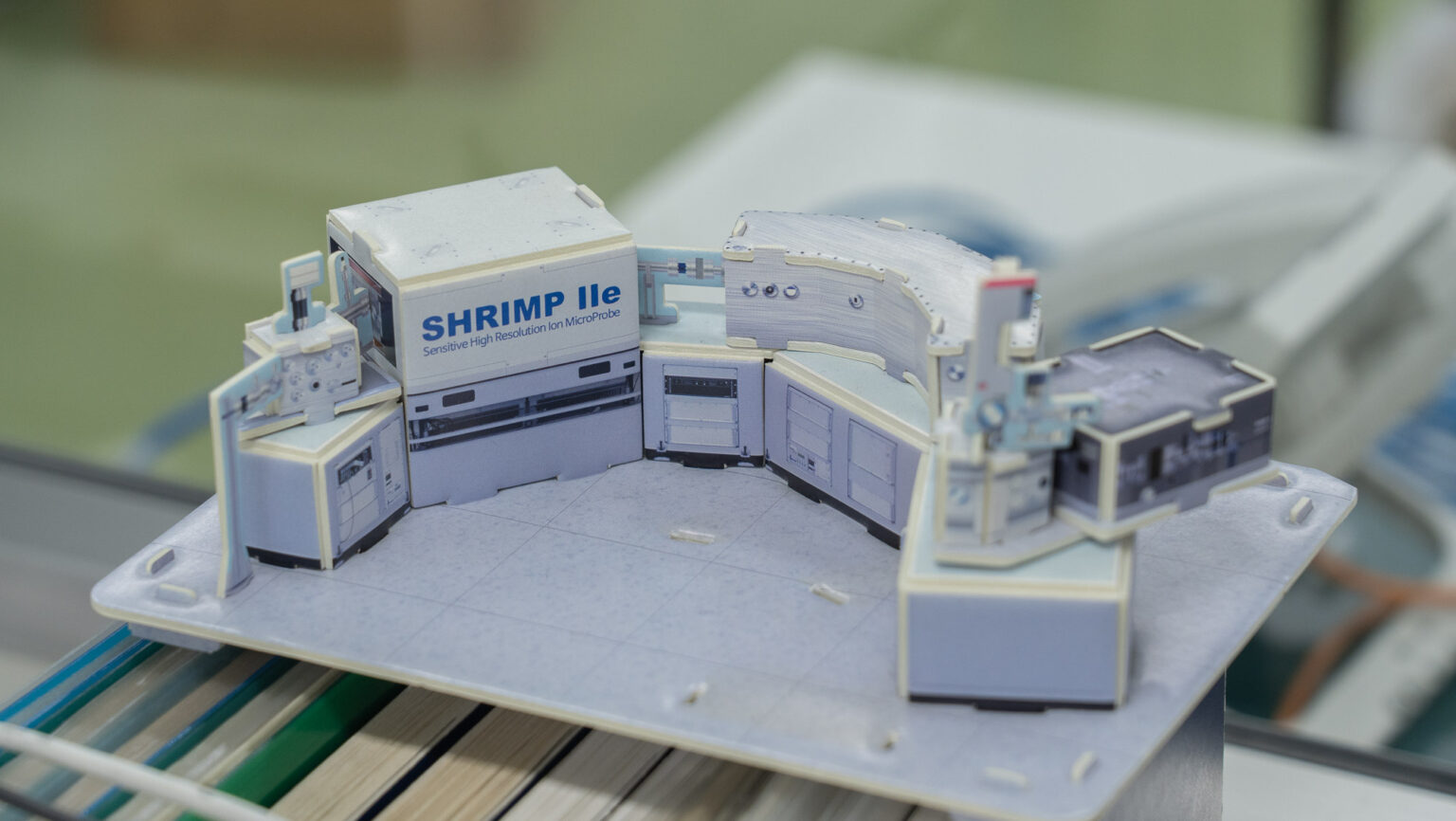

イオンのビーム(一次イオン)を試料に衝突させ、試料から飛び出てきたイオン(二次イオン)を分析します。イオンは磁場の影響を受けて飛行する軌道を変えます。試料表面から放出された二次イオンは静電場アナライザーでエネルギーを整えた後に磁場に通すことで、任意の元素を選定し、検出器で捉え、測定することができます。試料チャンバーから静電場アナライザー、磁場、そして検出器までが弧を描くような形状を「エビ」に見立て、SHRIMPという名前がつきました。

ーSHRIMPならではの特徴はあるのでしょうか?

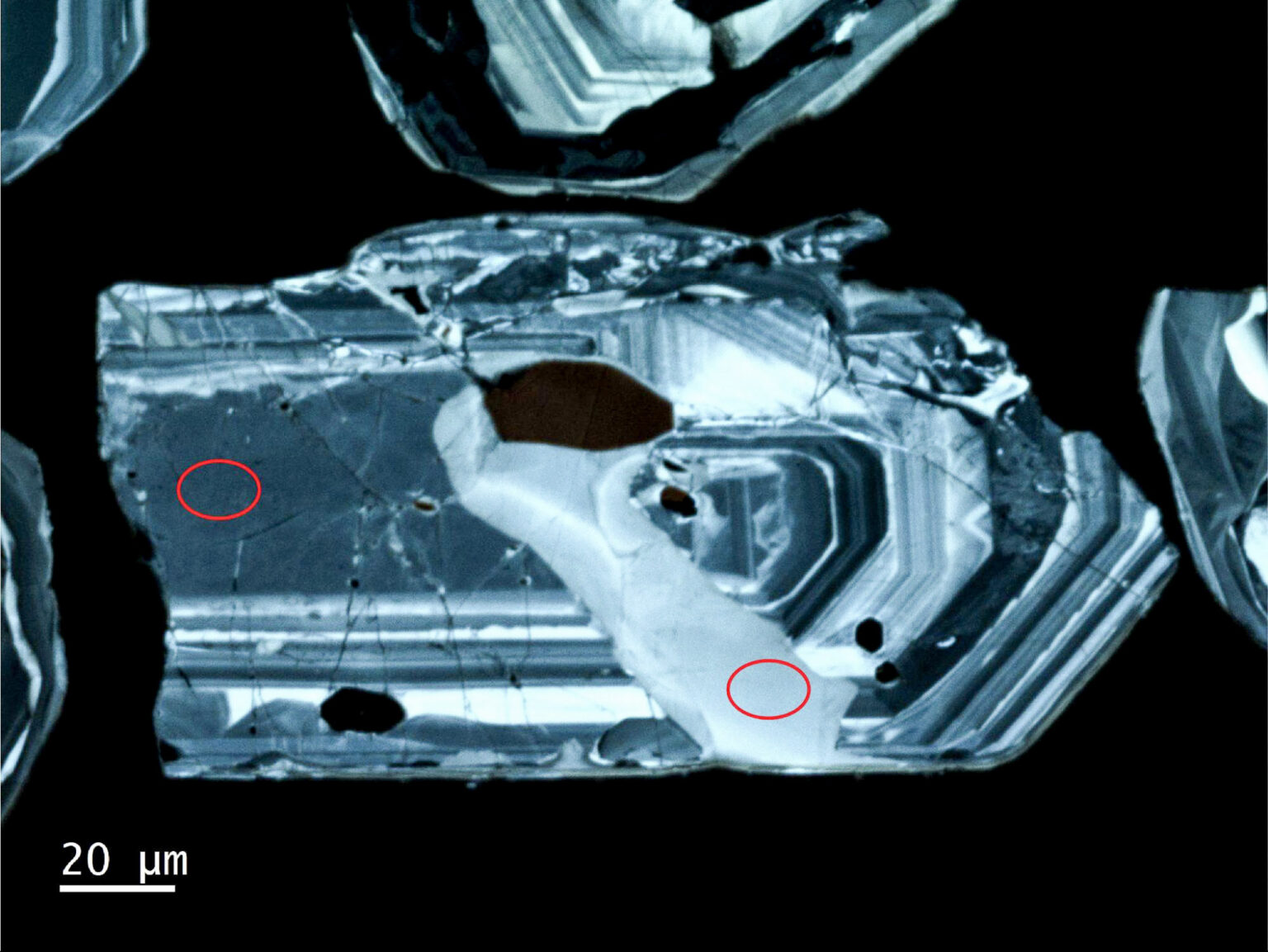

試料に大きなダメージは与えずに高精度の分析が可能なことですね。微少領域の質量分析には、レーザーアブレーションを用いた分析機器もありますが、一般的にはパワーが強く試料に深い穴が開くんです。レーザー径を20マイクロメートル程度まで絞ると、一般的に約10マイクロメートル程度も掘り込んでしまいます。しかし、SHRIMPは試料が少なくても高精度な分析ができるため、1〜2マイクロメートルくらいの深さまでしか掘り込みません。

ーSHRIMPが得意とする研究は?

もっとも多い事例が鉱物の年代測定です。岩石に含まれているジルコンと呼ばれる鉱物を調べることで年代を特定することができます。この測定が何に役立つかというと、単なる過去の分析にとどまらず、「未来の予測」にも役立ちます。地球が誕生して45.6億年という長い歴史の中で、その間にどのような過程を経て現在の地球の姿に至ったのかを明らかにすることで、将来の地球の変化を予測する手がかりになるのです。

現在は年代測定の精度が上がってきているので、ひとつの地質現象のはじまりと終わり、つまりとある現象が起こっていた時間間隔を可視化することが可能です。例えば火山の噴火でいえば、現在進行している噴火の経過を観測し続けることも大事ですが、過去の事例を参考に未来の噴火を予測することができます。四国の石鎚山では、石鎚カルデラを調査しました。マグマがどれくらいの時間間隔でどのように変化したのかを調べることで、火山活動がいつはじまり、いつ終わったかを分析によって知ることができました。

ー極地の研究ではどのように役立てられていますか?

極地研の地質調査の目的のひとつに、ゴンドワナ大陸の離合集散過程の研究があります。超大陸の形成時期は地球の活動がアクティブなため、大気に多量のCO2が放出され環境が大きく変動する時期でもあります。大陸(地殻)の変動を調べることは、大陸の衝突がいつはじまり、いつ終わったかを解明するだけではなく、地球全体のシステムについて考え、そして地球の将来を予測する上でも重要なことです。

ちなみに、東南極(南極大陸の主に東半球部にある地域)は主に変成岩で構成されているのですが、この変成岩にはまだわからないことがたくさんあります。岩石が変成作用を受けてできる変成岩ですが、変成作用が一度だけだったとは限りません。複変成作用では何度も変成作用を受けているため、どの時代の変成作用かを調べることがとても難しいのです。そのため、さまざまな分析手法を試みています。これまでは、石を砕いてジルコンを取り出して分析していましたが、石をスライスして薄片にして、ジルコンとどういう鉱物が一緒に存在しているかを観察しながら年代を測るといったようなことにも取り組んでいます。

ー測定にはどのくらい時間がかかるのでしょうか?

年代を測定する場合は、簡単なものでも1試料でほぼ1日かかります。1回の測定自体は数分なのですが、統計をとるために7回ほど同じ測定を繰り返します。それでおおむね1箇所の年代測定につき20〜25分ですね。それを1試料につき数十箇所分行うことで1日はかかります。以前は分析の全てを手動で操作する必要があったため、研究室に泊まり込み、徹夜で操作していました。今は分析箇所をプログラムしてあるので機械が自動で測ることもできます。セットしておけば朝には一通りデータが取れています。

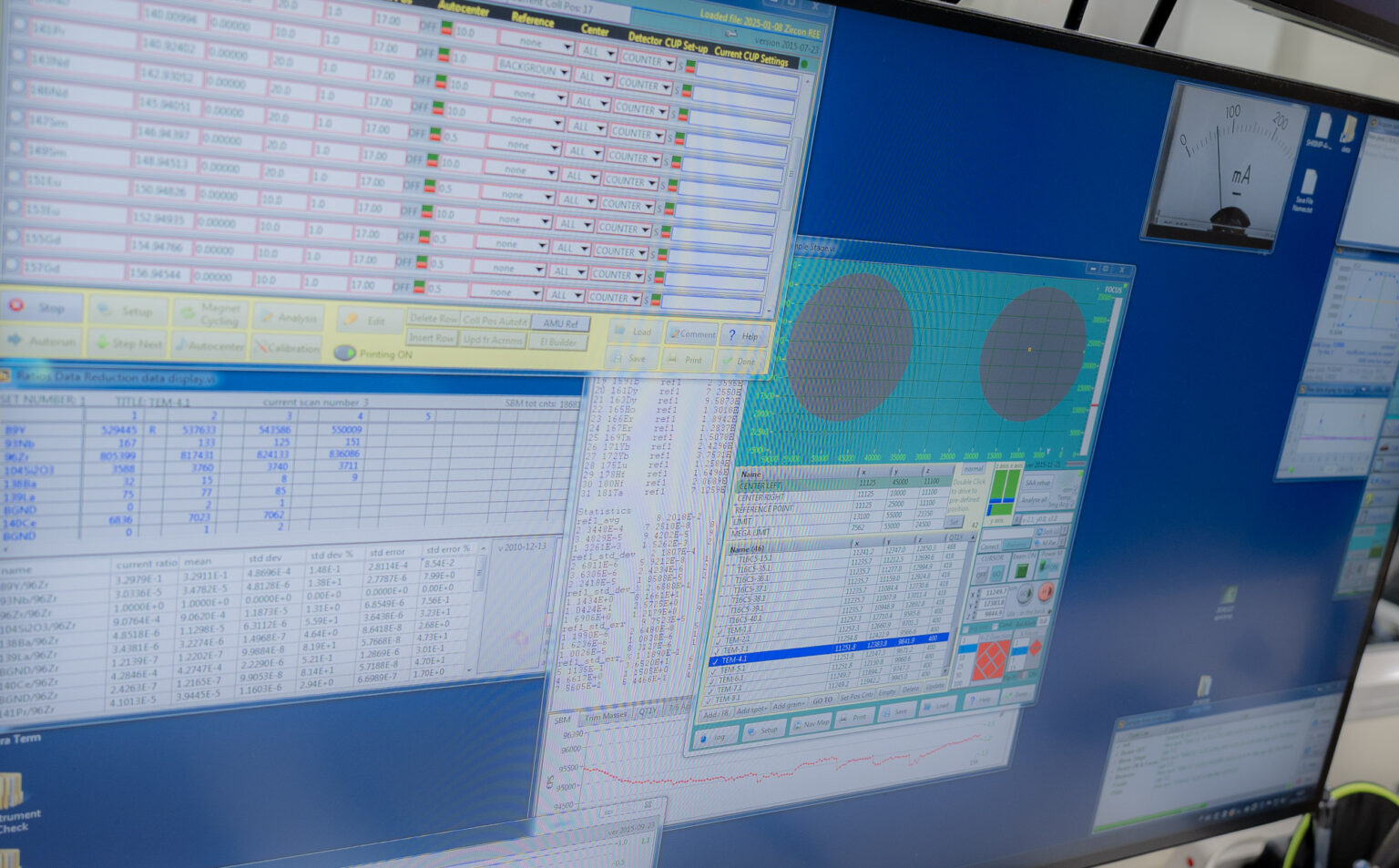

年代測定はジルコンに含まれるウランと鉛を調べるだけなのですが、希土類元素濃度の分析の場合はランタンからハフニウムまで、全部で40種ほどのイオンを測るため4〜5日もかかってしまいます。放出された二次イオンを元素ごとに振り分けるために、磁場を変化させるのですが、その磁場を調整する必要もあるので、測定が終わるまでに時間がかかってしまうのです。

ー分析したデータはどのような形で出てくるのでしょうか?

数字の羅列が出てくるので、それを専用のソフトウェアで統計処理します。そのあと、また別のソフトウェアで計算して年代を割り出す作業があります。年代測定に関しては、世界中のSHRIMPを使って年代測定をしているグループ間での共通のソフトウェアがあって、ある程度コンセンサスをもって数値化することが可能です。しかし、新しい元素の測定となると既存のソフトウェアはなく、自分たちでプログラムを作って計算しています。

ミクロの世界を分析する面白さと難しさ

ーご自身で小さいものを見るきっかけは?

広島大学出身なのですが、実は日本で初めてSHRIMPを導入したのが広島大学で、授業で見学したのが最初の接点です。数十ミクロンの世界観をすごいと感じ、興味を持ちました。

その後、一般教養の授業で20億年前に自然界で今の原子炉と同じような核分裂連鎖反応が生じていたことを知り興味を持ちました。当時、この「天然原子炉」を研究されている教授が広島大学におり、お話を聞きに行ったところSHRIMPの管理者だったりと、今に繋がるいい環境にあったように思います。

ー学生の頃はそれに関わる研究も?

大学の学部4年生からはウラン鉱床が風化して拡散した放射性元素がどこに固定されるのかを、ミクロのレベルで見ることが主な研究の課題でした。その後は、国立科学博物館でポスドクを1年。表面電離型質量分析計を使った高精度な分析の研究をおこなっていました。つくば市の産業技術総合研究所では、SHRIMPと同じ二次イオン質量分析計のひとつであるCAMECA(カメカ)社製 IMS 1270を用いた研究を2年、そして2009年から極地研です。

ーずっと分析畑ですね。魅力、楽しさは?

ある程度得られる結果を想定して測定して、ストーリーが証明されるのが分析のセオリーですが、実際は予想外の結果が出ることのほうが多いのです。例えば、年代は予想通りだけれど、自分が考えていたジルコン形成理論と矛盾する微量元素データが出たりとか。そうすると、これは何かまだ誰も考えたことのない、少なくともその領域ではわかっていないことが見えてきたのかもしれないという考察が生まれるわけです。

野外調査に行くと岩石を直に観察できるので、岩脈が他の岩石や地層を貫いているようなものだと、古くできた岩石と新しくできた岩石の順序をイメージしやすいことが多く、岩石のできた順番についての議論であれば複雑になることはほとんどありません。しかし、岩石の中のミクロの世界では研究者によって解釈が異なるものがたくさん出てきます。ひとつの石ができあがるまでの過程を、自分たちはまだ十分に説明することができていないのかなと。これが研究のモチベーションになっているように思います。

ー仮説とは違う新しい事実にたどり着く可能性があると。

分析で得られたデータはあくまでデータであって、それらを使ってどのように考察するかが研究なのです。たとえ同じデータであっても、他の研究者から自分とは違う意見が出てくるのが面白い。見方を変えたり、見る元素を変えたりとかすると、今までいわれてきたものと違う解釈が出てくることもあります。ただ、自分で分析して得たデータなので、数値自体には自信を持っています。

実は、かつてはSHRIMPによる分析結果には賛否両論があったんです。SHRIMPが出したデータをもとにした論文が、世界的な学術誌『Nature』に投稿されたときは、これまでにないすごいデータが出せる優秀な機械という評価と、あの機械はまがいものだという見方というように、評価がまっぷたつに分かれました。その戦いは10年くらい続いたのですが、広島大学と極地研が導入した段階では評価はよいほうの意味で安定してきました。

自分で直して、仲間と共有するSHRIMP

ーすでに25年以上も稼働しているSHRIMPですが、故障したりはしないのですか?

SHRIMPは質量分析計として1台のパッケージではなく、ユニットが組み合わさったモジュールシステムになっています。そのため、壊れたらその箇所を個別に修理したり交換したりします。

広島大学の学生時代は、SHRIMP専属の技術職員がいるわけではなかったので、教授陣の指揮のもとで研究室の学生たちも各々が可能な限りSHRIMPの運営に参加していました。SHRIMPに不具合があると学生であっても原因の特定作業や修理に積極的に協力する時代だったので、いろいろな経験をさせてもらいました。

もともとは地球化学が専門だったので、はんだごてを使って電子基板を作ったり、旋盤で金属加工をしたりするようなことも滅多にありませんでした。でも、SHRIMPの維持管理には必要なことなのだと、広島大学時代に教えてもらいました。実は広島大学時代には、大きな故障をしたこともあって、それでも皆で協力してなんとか修理できましたね。年間の4分の1ぐらいはメンテナンスをしています。

ー修理だけでなく、カスタマイズも自分たちで?

はい。目的に合わせてパーツを入れ替えるというようなことが可能なので、磁場をコントロールするユニットを作り変えたり、ほしいデータが得られるようにプログラムを変更したりすることもあります。そういう意味では、SHRIMPの「本体」は躯体部分だけと言えるかもしれません。

ちなみにSHRIMPは、元はオーストラリア国立大学で開発され、現在は中国のメーカーが製造権を保有しているので、海外で働く技術者を機器に不具合が起こる度に日本まで呼ぶことは現実的ではありません。ある程度は自分たちで維持管理しなきゃいけませんし、逆にそれができれば研究の自由度は高くなります。躯体の一部やパーツ等をアップグレードして新しいSHRIMPとしてより幅広い分野の研究に活用することもできるのです。国内外のSHRIMPの運営・管理者、利用者等の関係者同士もすごく仲がよくて、Facebookのグループで情報共有をしています。検出器の作り方とか、配線の方法とか、困ったことがあれば助けてくれる仲間がいるのも、SHRIMPのいいところですね。

SHRIMPは、これからも進歩し続ける

ーSHRIMPは、この先どのような研究に活用されるのでしょうか?

ミクロの世界って、わかっていないことがたくさんあるのです。すごく具体的な例を挙げると、ジルコンの中にはウランとトリウムが入っているのですが、同じ年代なのにトリウムのほうが多いものがあったり、ウランのほうが多いものがあったりという現象があって。これはどう説明したらいいのだろうと論文を調べてみると、今も研究者が議論を続けているんですよね。そういった研究をSHRIMPでやってみたいですし、SHRIMPでしかできないとも思うのです。

国内の研究施設では、試料の微小領域の酸素同位体を測ることのできる共同利用の分析機器が限られています。研究者はデータを持って初めて議論ができるところもあるので、極地研SHRIMPラボラトリーとしてはいろいろな分析をおこなって、どんどんデータを提供していきたいと思っています。

ー共同利用という点もSHRIMPの特徴ですね

極地研のSHRIMPは共同利用という形で、さまざまな研究者や研究機関とも連携して活用されています。例えば、近年はジルコン年代測定を行う際にジルコンの酸素同位体の微小領域分析も一緒に行うことが世界的な標準になっているのですが、そうした分析はSHRIMP等の二次イオン質量分析計が得意とするものであるため、今後もSHRIMPの役割はあると思っています。また、自分たち自身の発想によるものだけでなく、外部の研究者からの依頼に応じるためにSHRIMPを改造することもあります。それによって苦労することも多少ありますが、でも、これが共同利用機器を使った研究の面白いところでもあって、そうしたアップデートにより、これまでできなかった新しい研究に繋がることがあるのです。

ちなみに、分析機器の多様性という観点では、CAMECA製の二次イオン質量分析計を使用するチームと連携することもあります。SHRIMPだけでなく、それぞれの得意なところを活用しながら研究をしていこうという流れになっています。同じ二次イオン質量分析計であっても機器毎に微妙な違いがあることで分析結果に差異が出ることもあるので、できることがあれば一緒にやろうっていう助け合いみたいな関係性がありますね。

SHRIMPは極地研に設置されているということで、共同利用でも極域以外の分析は引き受けてもらえないと思われているところもありますが、分析対象は多岐にわたります。国内だけでなく海外からの依頼も多く引き受けていますし、ぜひとも多くの人に活用していただきたいと思っています。

写真:国立極地研究所、取材・原稿:小林昂祐、編集:服部円