長期にわたり隊員が滞在し、さまざまな観測・研究がおこなわれる昭和基地では、「通信」は非常に大きな役割です。南極という環境に加え、日本から約14,000キロメートルに位置する遠隔地であるため、使える通信手段が限られています。現在は、インテルサット(注1)と呼ばれる衛星通信を主としながら新しい機器を試験的に運用するなど、よりよい通信環境を求めて試行錯誤がおこなわれています。

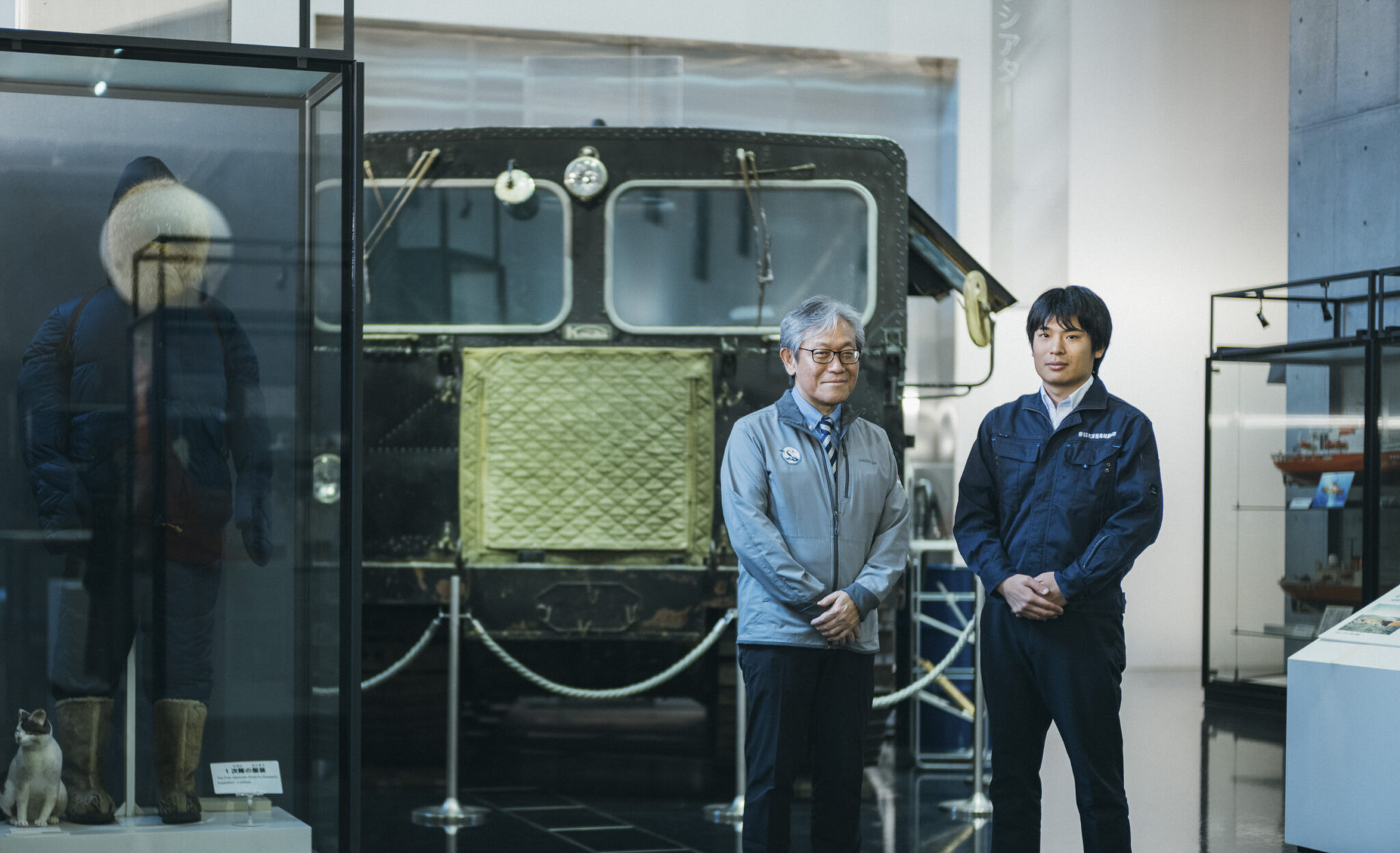

そんな昭和基地の通信は、衛星通信アンテナの設置、保守や基地内ネットワークの管理まで、日本の通信会社であるKDDI株式会社(以下、KDDI)の技術によって支えられています。KDDIから国立極地研究所(以下、極地研)に出向して観測隊に参加する隊員が、昭和基地での通信に関する幅広い業務を担っているのです。今回は、三度の南極地域観測隊(うち一回は越冬隊長)を経験した極地研 情報基盤センター長 岡田雅樹教授と、LAN・インテルサット担当として第65次南極地域観測隊 越冬隊に参加して、この春帰国してKDDI株式会社に戻った津町直人さんに、南極の通信をテーマにお話を伺いました。

〈話者〉

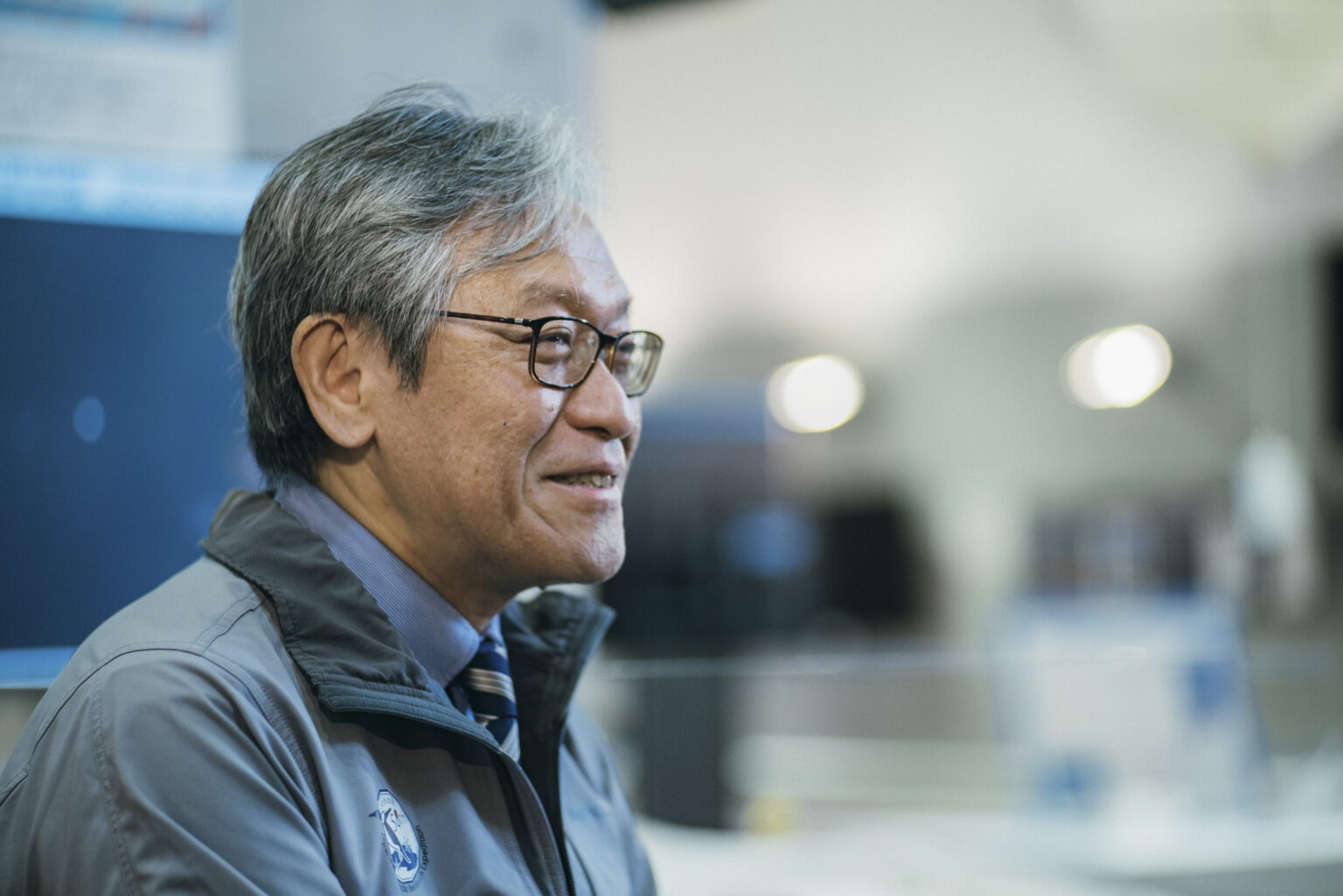

岡田雅樹(おかだ・まさき)

国立極地研究所 情報基盤センター長、宙空圏研究グループ教授。49次越冬隊員、55次夏隊員、58次越冬隊長として南極観測に参加し、磁気圏プラズマ物理学を中心として、オーロラ観測をはじめ、極域自然電波観測をおこなう一方、コンピュータシミュレーションによるプラズマの研究および情報基盤センター長として研究所と昭和基地のネットワークの運用をおこなっている。

津町直人(つまち・なおと)

KDDI株式会社 ソリューション推進本部 官公庁ソリューション部。 LAN・インテルサット担当として65次越冬隊に参加した。

リアルタイムでつながる昭和基地

―現在の昭和基地の通信について教えてください。

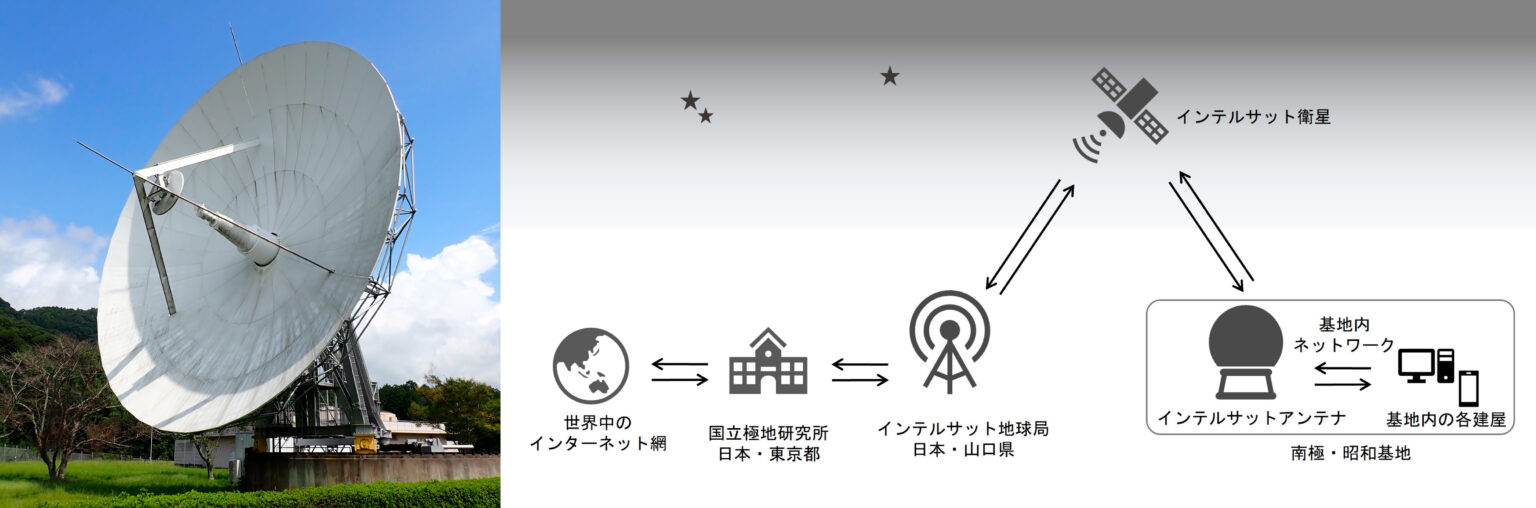

KDDI津町直人(以下、津町):主にインテルサット衛星を使った回線で、インターネット通信を行っています。昭和基地には大きなパラボラアンテナが設置してあるのですが、山口県にあるKDDIの拠点にも同じ構造のアンテナがあります。それぞれのアンテナから衛星を介し電波のやり取りをして、インターネット通信をしている状況です。

岡田雅樹センター長(以下、岡田):昭和基地の通信の役割には、観測データを日本に送ること、研究者や観測関係者とのコミュニケーションなどがあります。今でこそ比較的自由にインターネットが使えるようになりましたが、南極は海底ケーブルを引けませんし、簡単に通信環境が整えられるような場所ではないんですね。

インテルサット回線ができるまでは、南極観測船「しらせ」でデータを持ち帰っていたんです。越冬隊が戻ってきて、ようやくデータを解析できました。1年以上のタイムラグがあったのですが、今では昭和基地で観測したデータが翌日には日本の研究室にあるというような環境に変わってきています。

地震が起これば昭和基地はどうだ? オーロラが出たら昭和基地はどうだ? という話で、研究の速度も飛躍的に速くなっています。地球規模でさまざまな観測がおこなわれていて、データが瞬時に集まってきます。世界中でデータ通信が進歩していますから、昭和基地だけ遅いというわけにはいかないんです。

通信のプロフェッショナル・KDDI

―現地ではどのような業務をしていたのですか?

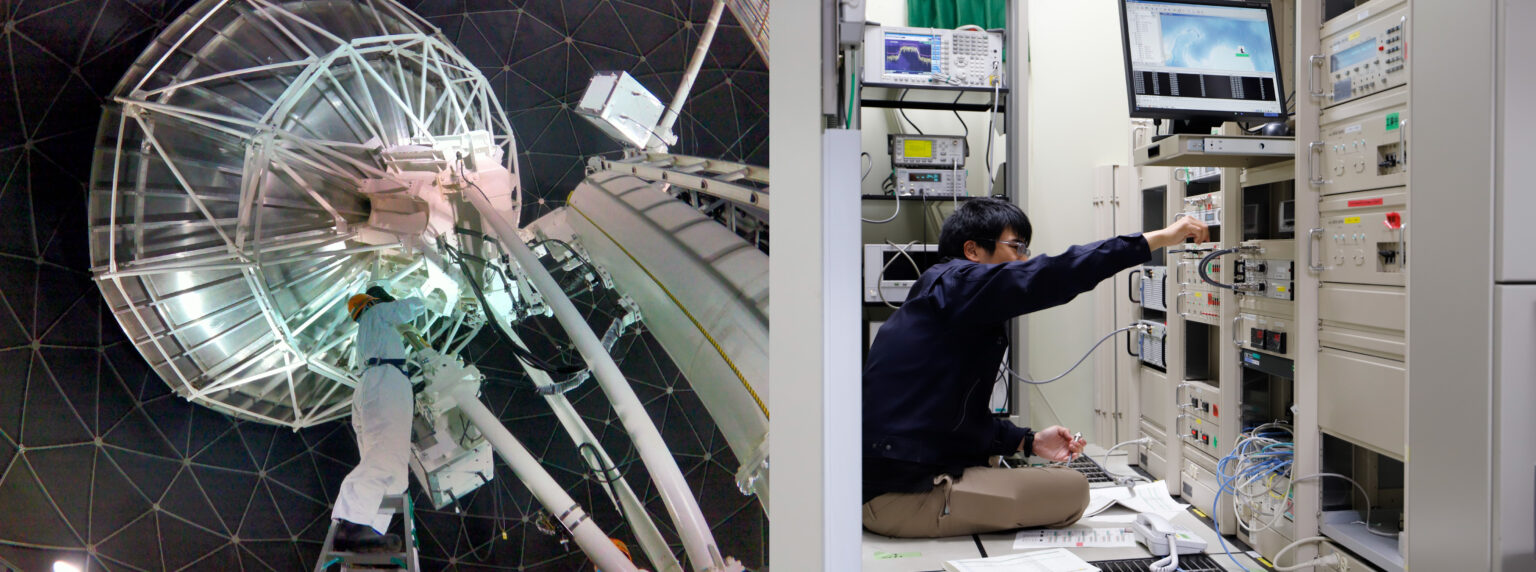

津町:基本的には既存の通信設備などの保守ですね。安定的に使えるようにメンテナンスをしていました。設備などに異常がないか。 基本的には毎日確認をして、万が一異常があった場合はその対処をしたり、その通信が遅かったり途切れていたりする場合は、いち早く察知して原因を究明します。原因がわからない場合も、なんとかその通信が元に戻るように対処することが主な業務ですね。

昭和基地はブリザードのような悪天候も少なくありません。通信用のパラボラアンテナを野ざらしにしておくと、雪が付着して通信に障害が出たり、壊れてしまったりするというリスクがあります。そのためアンテナ全体をレドームと呼ばれる建物で覆って守っています。これは南極には必要な設備です。

岡田:アンテナは昭和基地の管理棟から400メートルほどの丘の上に設置されています。メンテナンスや、機器の確認のためにはそこまで移動する必要があります。片道10分もかからない場所ですが、天気が悪いこともあります。安全の観点から、ブリザードの注意報が出ているときは2人で行くようにしたり、出発時と到着時に連絡をしたりする体制を執ることもあります。

少し離れた場所に設置してあるのは、衛星の位置が理由です。インテルサット衛星は昭和基地の北、水平線から10度の高度にあります。アンテナが設置してある場所は北の空が見えやすい場所なんです。しかし昭和基地では北から風が吹くことが多く、アンテナを向けると風をダイレクトに受けてしまいます。そのためのレドームなんですね。

―越冬中、通信のトラブルはありましたか?

津町:昭和基地にはいくつもの建物があるのですが、一部だけ通信ができなくなったことがありました。回線を一つひとつ確認して故障箇所をみつけることができましたが、診断するのに一苦労しました。

岡田:主要な観測で使う建物は光ファイバーでつながっていて、無線のWi-Fiもあります。60を超える建物のほとんどでネットワークを使っていますから、衛星回線だけではなく、基地の中のネットワーク全般をチェックできる技術が必要ですね。

津町:私の滞在中は幸いにも大きな故障はなかったのですが、積雪による除雪作業には気を遣いました。雪が積もると重機を使って除雪をおこなうのですが、雪に埋もれたケーブルを傷つけてしまうことがあるんです。そうすると復旧にもかなりの作業が必要になりますし、一部の区間では通信ができなくなってしまいます。

岡田:昭和基地では、春先や秋口の湿ったブリザードが通信に影響を与えることがあります。空気中の湿度、水蒸気で電波が途切れるんですね。一方で、山口のほうで雨が降っていると通信が遅くなることもあったりします。通信の不調の原因を調べて隊員に説明しなければなりません。基地内の不具合だけでなく、山口の拠点ともやり取りして調整するので、大変な仕事だと思います。

モールス信号から始まった昭和基地の通信

―今でこそ自由にインターネットを使えますが、それまでは?

岡田:1990〜95年くらいですかね。私が着任したときは、衛星回線はなくて、インマルサット(注2)のダイヤルアップ回線を使っていました。1日に3回しか電子メールが届かないような環境で、通話も3分1,000円くらいかかる、すごく高価な回線だったんです。家族と通話するのも非常に大変な時代でした。

その前は、モールス信号でした。トンツー、トンツー、です。でも実は10年くらい前までは昭和基地と野外調査チームの間では非常用として使っていたんです。昭和基地を離れて野外に出ていく内陸旅行チームは、衛星通信が使えなかったのでモールス信号しかなかった。それからイリジウム(注3)という小型の通信端末が出てきて、いつでも必要なときに電話ができるようになりました。

―通信が向上して感じるメリットは?

岡田:普段の生活はもちろん、医療の面でも安心感は大きいですね。越冬隊にはお医者さんが2人いるのですが、専門外の怪我や病気もあり得るので、いつでも日本と連携して意見を聞けるような体制があると隊員にとっては非常に安心です。

現在は、インテルサット回線の帯域がずいぶん広がって自由に使えるようになりましたが、衛星回線の割り当ては医療など人命に関わることでの使用が最優先ということに変わりはありません。

―隊員は業務以外でもインターネットを使えるのでしょうか?

岡田:動画のような通信データ量の大きいものはルールを設けています。ちなみに、基地は日本の真裏にあるため、地上波はまったく使えないんですね。テレビは見られないんです。

津町:テレビが見られないので動画配信サービスなどは越冬生活のいい気晴らしになりました。私は65次隊で南極に滞在したのですが、27人全員が同時に動画を視聴できるほどの回線の太さはなかったので、食堂などに集まってみんなで見るということはありました。

進化し続ける南極の通信

―新しくスターリンク(注4)が導入されたと伺いました。

津町:私が越冬している期間で試験運用が始まり、現在昭和基地にいる66次越冬隊も引き続き利用しています。スターリンクはインテルサット回線に比べて速度が速く、通信遅延が少ないことが特徴です。そして、アンテナ端末が小さいので持ち運びができることもメリットです。野外や「しらせ」の船上など、場所を選ばず通信ができるようになりました。

岡田:65次隊では、昭和基地内に2台、野外チームに2台で試用を開始しました。もともとスターリンクの衛星は、山間部や離島といった通信が不安定になりやすいエリアでも使えるといわれていましたが、南極域で使えるかどうかについては疑問を持っていました。

実際に1年を通して使える感触を得て、66次隊から運用に入れるように準備をしてきました。 やはり野外で使えるようになったというのは、非常に大きな効果があり、内陸旅行チームや沿岸のペンギンの調査など、生物系の調査のチームではかなり活躍したと聞いています。観測隊の通信の環境に非常に大きな影響を与えそうな通信のインフラになりつつありますね。

―インテルサットとスターリンクのメリット、デメリットは?

岡田:3ヶ月くらい昭和基地を離れて調査をするチームにとっては、これまでは通話しかできなかったのが、動画を送れるようになったのは大きな進歩です。基本的に昭和基地はインテルサット回線を使いつつ、スターリンクの利点を活かしながら利用していくことを考えています。

津町:インテルサットの衛星とスターリンクの衛星は、使用している電波の周波数が異なり、それぞれの衛星通信で影響を受ける天候が異なります。このため、今後見極めを進めて、うまく併用していくことになるのではと思っています。

岡田:そもそも野外に出ていくチームはインテルサットは使えないので、イリジウムとスターリンクの組み合わせで、どちらかをバックアップにしながら通信をすることになると思います。いずれにせよ、ひとつの手段に依存しないように危険分散をしながらチームがそれぞれ行動する、そういう使い方になっていくでしょう。ちなみに、「しらせ」ではこれまでインターネットがなかったので、スターリンクを導入してインターネットが使えるようになったことを隊員は喜んでいるはずです。船上の1ヶ月間は限られたメールしか使えませんでしたから。

―昭和基地の通信は、これからどう変わっていくのでしょうか?

岡田:KDDI総合研究所と共同研究という形でスターリンク回線を活用して、何ができるかを実証実験しています。例えば、8Kの映像伝送もテストしていて、非常に高精細な映像を送れることは確認できました。次のステップとしてどう進んでいこうか検討しているという状況ですね。

ほかにも、3次元の点群データを昭和基地から送って、国内で基地の3D CADデータと付き合わせ、建物の状況や観測隊の建築作業や保守点検に活用できる仕組みを模索中です。

新しい衛星回線や通信手段がどんどん広がっていますので、次の世代の通信を使った新しい観測隊の運用の体制が広がっていくだろうなと思っております。

―最後に、南極で印象的だったエピソードを教えてください。

岡田:昭和基地の通信が担う役割のひとつに選挙があります。越冬する隊員にも、国政選挙ができる環境を用意することが法律で定められているんですね。不在者投票制度のひとつなのですが、自衛官や海運などの船舶の乗組員にも洋上投票制度といって同じような仕組みで選挙ができるように整備されています。

南極選挙ではファックス(注5)を使います。ファックスの前に投票者が立って、1人ずつ日本の選挙管理委員会に直接送るんですよ。直近は2024年10月の衆議院選挙でした。投票日は、隊長が選挙投票所管理者になるんですよ。

津町:越冬隊として南極に滞在して仕事をすることは、KDDIという会社の中でもなかなか経験できないことだと思って志望しました。1年間、隊員のみなさんと共同生活することは、非常にいい経験になりました。

隊員の方々は、担当する業務や分野が違いますし、年代もバラバラです。専門外の研究の人と話したり、教えてもらったりすることもありました。最初は社会人としての関わり方だったのが、一緒に生活していくうちに家族のような、業務上の関わり以上のつながりができてきました。今後も付き合っていくであろう人たちと出会えたのは、本当によかったなと思います。

[注釈]

1:インテルサット(静止衛星):赤道上空約36,000kmの静止軌道に配置された衛星を使い、国際的な衛星通信を中継するシステム。広い範囲をカバーでき、テレビ中継や国際電話などに利用されている。

2:インマルサット(静止衛星):船舶や航空機、持ち運び可能な専用端末などで利用される衛星通信サービス。地上の通信インフラが整っていない場所でも使えるため、海上や山岳地帯、災害現場などで重要な通信手段となっている。

3:イリジウム(周回衛星):地上780kmの位置に配置された66機の周回衛星で、極地を含む全世界をカバーし、衛星電話やメッセージ通信が可能。軍事・救助・探査用途で広く使われている。

4:スターリンク(周回衛星):地球低軌道に多数の小型衛星を展開し、高速で低遅延な通信をおこなえる。従来の衛星通信よりも応答速度が速く、山間部や離島でも光回線に近いネット環境を提供できる。

5:ファックス(電話機):固定電話回線を使って紙の文書を画像として送信する装置。近年は電子メールの普及によりあまり使われなくなっているが、以前はビジネス文書のやり取りに不可欠な通信機器だった。

写真:国立極地研究所、撮影(ポートレイト) : 小野慶輔、取材・原稿:小林昂祐、編集:服部円