人工衛星の画像から地球を見ると「地球」という惑星探査に挑んでいることが感じられる。白く平らで広大な氷床の雪面下に潜む、謎のまだら模様は何か。その下はどうなっているのか。リモートセンシング技術を使って世界中を巡った雪と氷の研究をご紹介します。

氷床トラバース

私はこれまで日本隊、オーストラリア隊、日本-スウェーデン共同隊で南極観測に参加してきました。2003年のオーストラリアの砕氷船オーロラ・オーストラリス(Aurora Australis)による南極海氷観測参加では、衛星マイクロ波放射計AMSRデータの検証および応用研究をしました。その後可搬型マイクロ波放射計を開発し、南極に持ち込まれることも増え、マイクロ波と海氷の直接比較が行われるようになります。

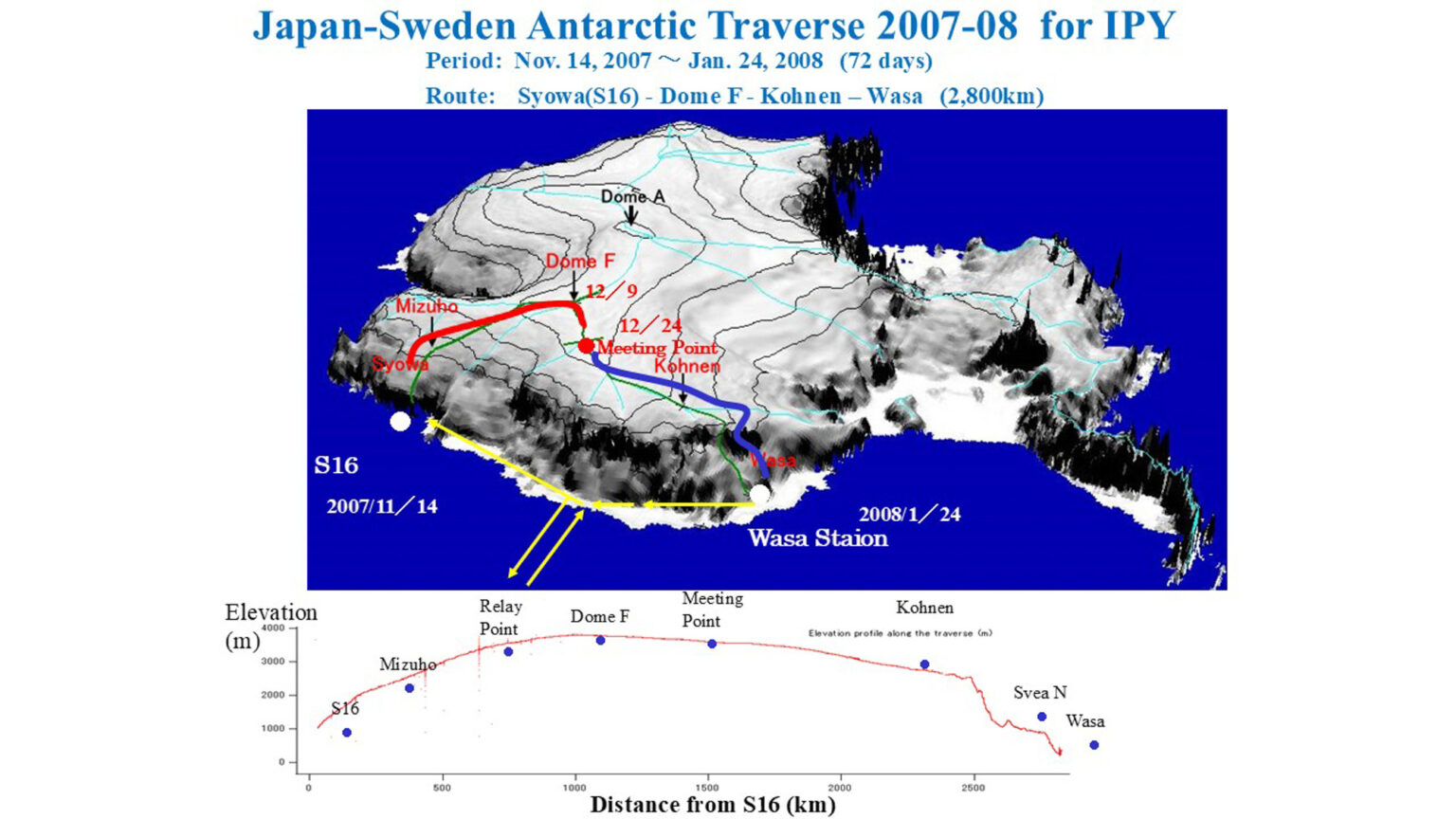

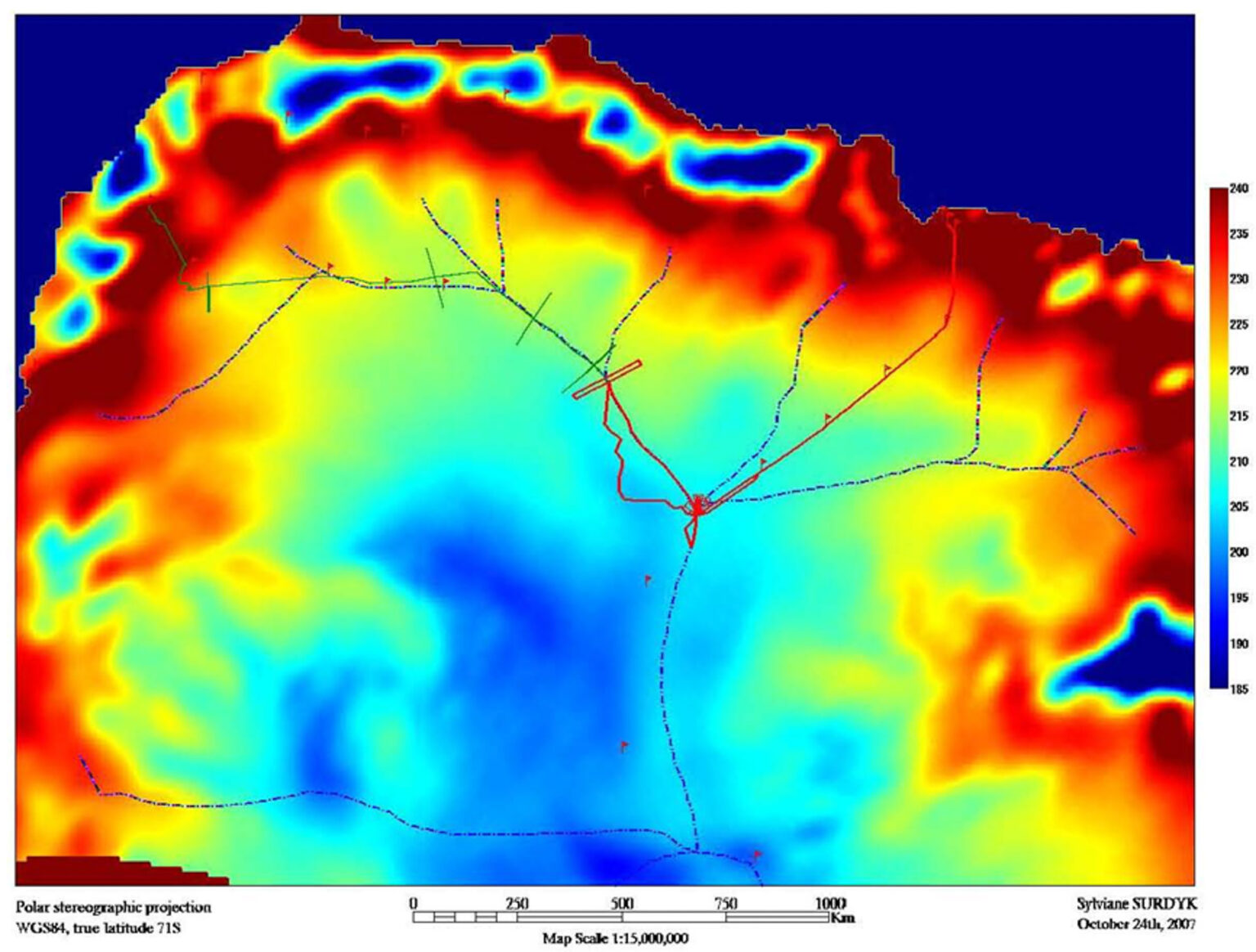

2007年11月より2008年1月にかけて、国際極年(IPY)の国際共同観測キャンペーンの一環として、日本-スウェーデン共同南極トラバース観測に参加しました(写真2)。氷床上2800キロメートルにわたってフィールド観測が可能な小型マイクロ波放射計を雪上車に搭載して、南極氷床の積雪量、平均気温、大陸上の各地域の積雪分布を求めました(図1)。得られた現地観測データから、氷床の積雪分布や変動の指標となる積雪の涵養速度の推定法を調べ、それまでに行われていた南極やグリーンランドでの計算法と比較しました。この調査は、実際の南極氷床上で、氷床から放射されるマイクロ波を探ることにより、積雪の広域分布や、小規模な地形や気象により生まれる地域差を調べることができました。また、それに関連した水蒸気輸送と積雪のプロセスを理解する研究へとつながりました。

なぜ? なぜ? なぜ?

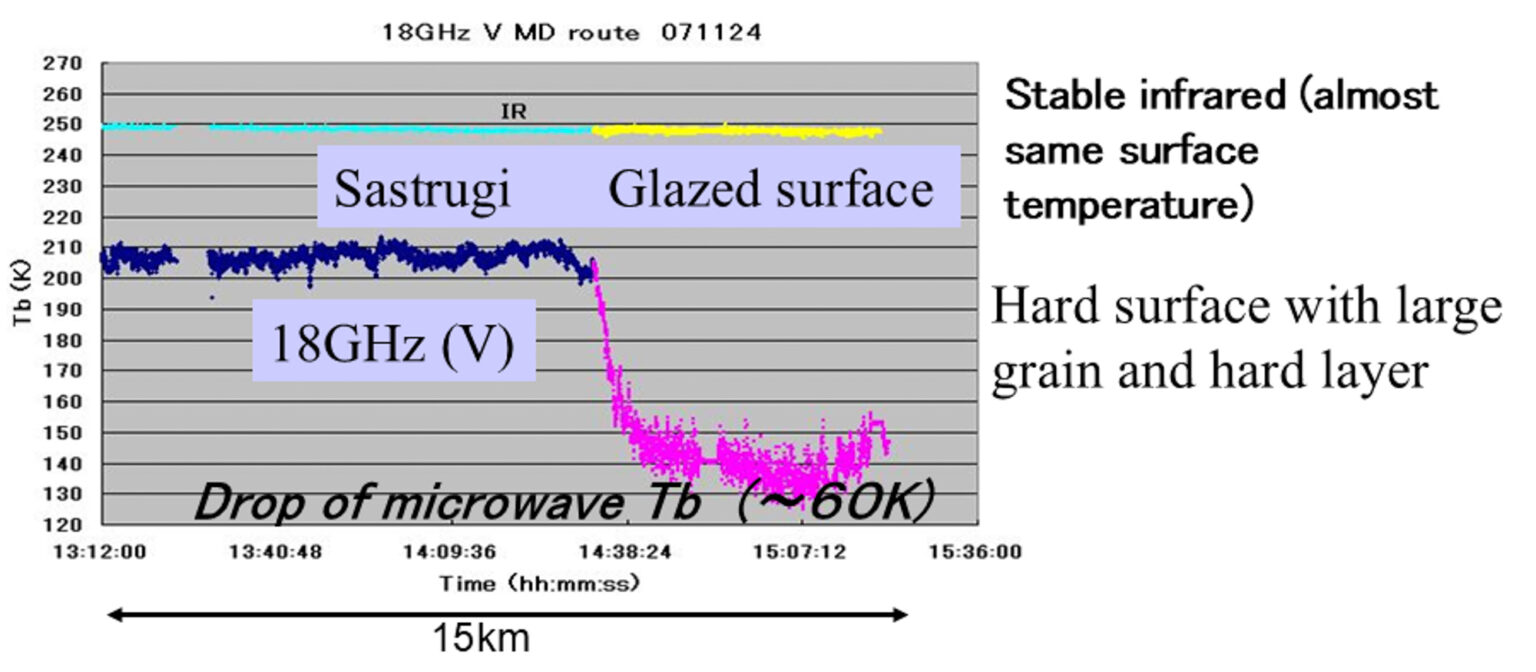

観測の現場に行くと寒冷地の強い温度勾配(表面は冷えて深部は暖かい)のため、内部から表面への水蒸気の移動によって雪がスカスカになった層や雪粒が緻密に詰まって非常に固くなった層が生まれます。また表面でも強風によって吹きだまったり削られたりした地域が生まれます。凸凹のサスツルギ(写真3)とよばれる表面は非常に固く、風向に沿った方向に延びています。まるで凍った波頭のようです。また、積もるよりも吹き払われたり蒸発する量が多いところでは表面がテカテカに固くなったブルーアイスが広がっていたりします(光沢雪面、写真1)。

場所により大きく変化するマイクロ波、人工衛星観測ではもっと均一なのに何が原因なのか? 沿岸部は暖かいはずなのに、沿岸部でも低いマイクロ波データが得られるのはなぜ? というような疑問の連続でした。果たして可搬型マイクロ波のデータで見ると凸凹やテカテカの様子もデータに現れていました(図2)。

積雪内に残る過去の形跡

雪上車による移動観測では、いろいろな場所を通り過ぎていきます。同じ場所に留まって、長期間の変化を見ることはできませんでした。その後、私たちのグループが夏季に南極氷床の周縁で可搬型マイクロ波放射計を用いて定点観測を行いました。夏の氷床上では融解による輝度温度*1の急上昇が複数回観測できました。S17*2地点と約80キロメートル内陸に入った地点間を雪上車で移動観測すると、輝度温度の全体的な変化傾向は内陸から沿岸に向かって上昇を示しますが、S17付近が特異的に低い輝度温度であることがわかりました。この原因として積雪層の内側に融解と再凍結により形成された氷板が存在し、これによってマイクロ波の射出率が低下したと考えられます。

このように氷床縁辺部では、時間空間分解能の限られた人工衛星観測では捉えていない変動があるということが可搬型のマイクロ波放射計データによってわかりました。マイクロ波は、氷床融解を見つけるのに優れており、昼間の融解と夜の再凍結、夏の融解期間、さらに積雪内に残る過去に融解した形跡も見つけられることがわかっています。 温暖化により、南極氷床でも融解が増えることが予想されます。また、グリーンランド氷床では夏にはほぼ全域で表面融解が起きている観測例もあります。マイクロ波で氷床の変化を見張っていくことは、今後ますます有効になっていくことでしょう。

*1輝度温度:マイクロ波放射計のアンテナ温度から算出する基本となる観測量。(JAXA https://www.eorc.jaxa.jp/AMSR/datacatalog/tb/index_ja.html)

*2S17:昭和基地があるのは東オングル島。その対岸に広がる南極大陸上、昭和基地から東に約20キロメータにあり、南極大陸への内陸旅行・航空拠点として重要な場所です。

【連載】世界の雪と氷を研究して

前の記事|極域研究で強みを発揮するマイクロ波放射計 https://kyoku.nipr.ac.jp/article/4437

次の記事|北極、アラスカでの積雪気温トランセクト観測 https://kyoku.nipr.ac.jp/article/4659

- 榎本浩之(えのもと・ひろゆき)

- 国立極地研究所副所長、北極観測センター特任教授。専門分野は雪氷学、気象学、リモートセンシング工学。1983年に北海道大学工学部を卒業後、筑波大学で修士号(環境科学)、スイス連邦チューリヒ工科大学で博士号(自然科学)を取得。国際北極科学委員会の Vice-President(副議長)も務めている。