南極地域観測隊の広報として、自身の持ち味を活かし、読んでくれた人の心に残る記事を書きたい——。丹保俊哉・第65次南極地域観測隊広報隊員は、南極での4ヶ月間、広報として「観測隊ブログ」を日本へ届けることに奮闘してきました。発見、驚き、そしてちょっとした苦労話。伝えたいことは山ほどあるのに、記事にできなかったこと、書ききれなかったことばかり。当時伝えきれなかった南極の情景を、赤裸々な心理描写を交えて、振り返ります。

私が南極での広報活動で最も楽しみにしていたのが南極大陸露岩域での野外調査同行取材でした。連載第4回目ではその露岩域の様子についてお伝えいたします。

南極大陸は約1,400万平方キロメートルという日本の国土(約37.8万平方キロメートル)の約37倍もの面積がありながら、その約98%が雪や氷に覆われていて、陸地が露出しているのは日本の国土よりも狭い範囲しかないという、極地だけに極端な特徴をしています。そしてその貴重な陸地表面のほとんどで大陸の岩盤そのものが直接露出しているので、露岩域という呼び方をするのです。

土壌に乏しい極地

私たちが住み慣れた日本の国土では海岸や峡谷、高山などを除き多くの地理地形において地表面は砂礫や粘土、そして動植物の遺骸に由来する有機物などを成分とした土壌やそこに根を下ろす植生に覆われています。しかし南極の大地にはその土壌がほとんど発達していません。とはいえ多少の土壌は東オングル島を含む昭和基地周辺の大陸露岩域にも存在しています。昭和基地周辺の土壌は、いくつかの過程によって生産されたと考えられています。たとえば、氷河が今よりも発達していた過去に、露岩を氷河が削剥(さくはく)して生じた氷河堆積物がその一例です。また、岩石の割れ目に染みこんだ水が凍結膨張し、岩石を砕く風化作用によっても土壌が生み出されます。

しかし、土壌の大部分は氷河の運搬作用で直接海まで出てしまっていたり、南極大陸の奥地から吹き下ろしてくる強いカタバ風によってやはり海洋へと運ばれてしまったりします。そのため私が広報隊員として活動した範囲では、アムンゼン湾のリーセルラルセン山周辺を除いて土壌が地表を広範囲に覆った様子に気付くことはありませんでした。

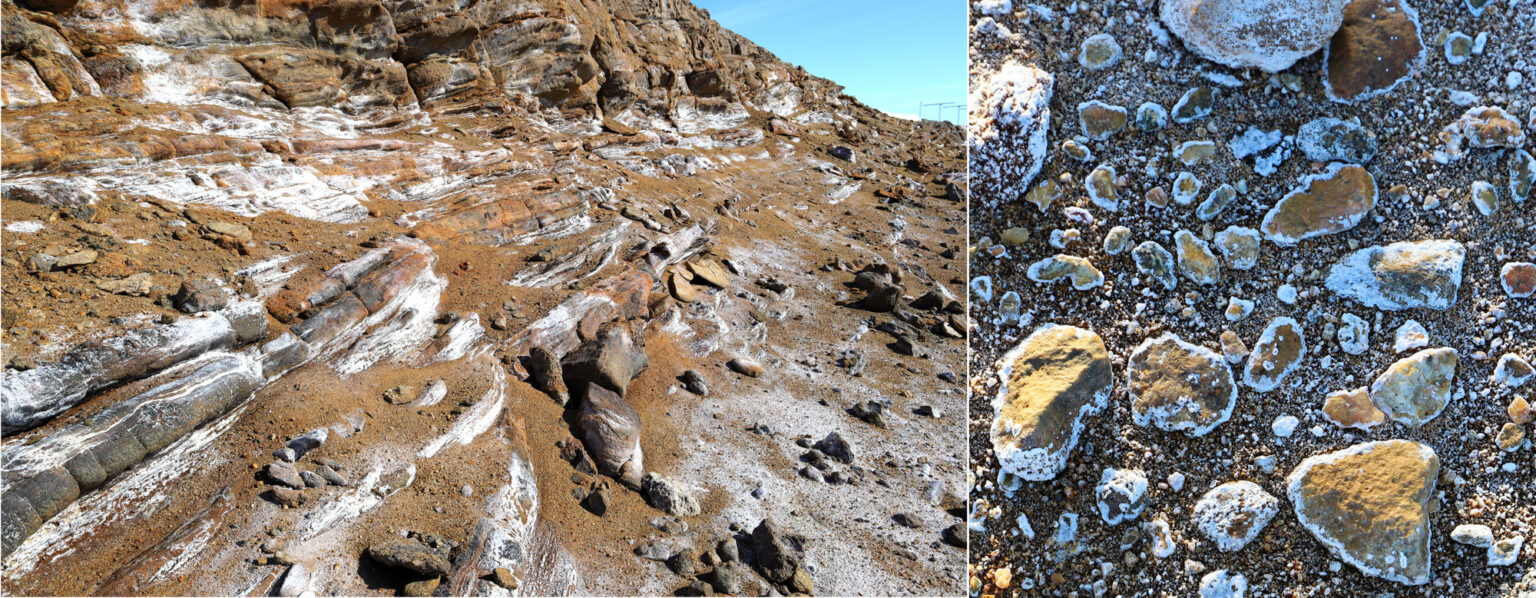

またケッペンの気候区分において氷雪気候に分類される南極では、植生が未発達で微生物の活動も極めて限定的な環境のため、有機的な土壌の形成はほぼないに等しく、土壌は角ばった大小の岩石片や鉱物粒子の集合に過ぎず、触るとザラザラとしていています。乾燥した南極の環境とカタバ風によって細かな鉱物片がすぐに舞い飛び、しばしば目に入って涙や鼻水が止まらなくなり閉口したものです。南極の露岩域は、岩盤とその上に転がる迷子石や砂礫の土壌が薄く点在する寒冷砂漠という環境なのです。

すごいぞ露岩域!

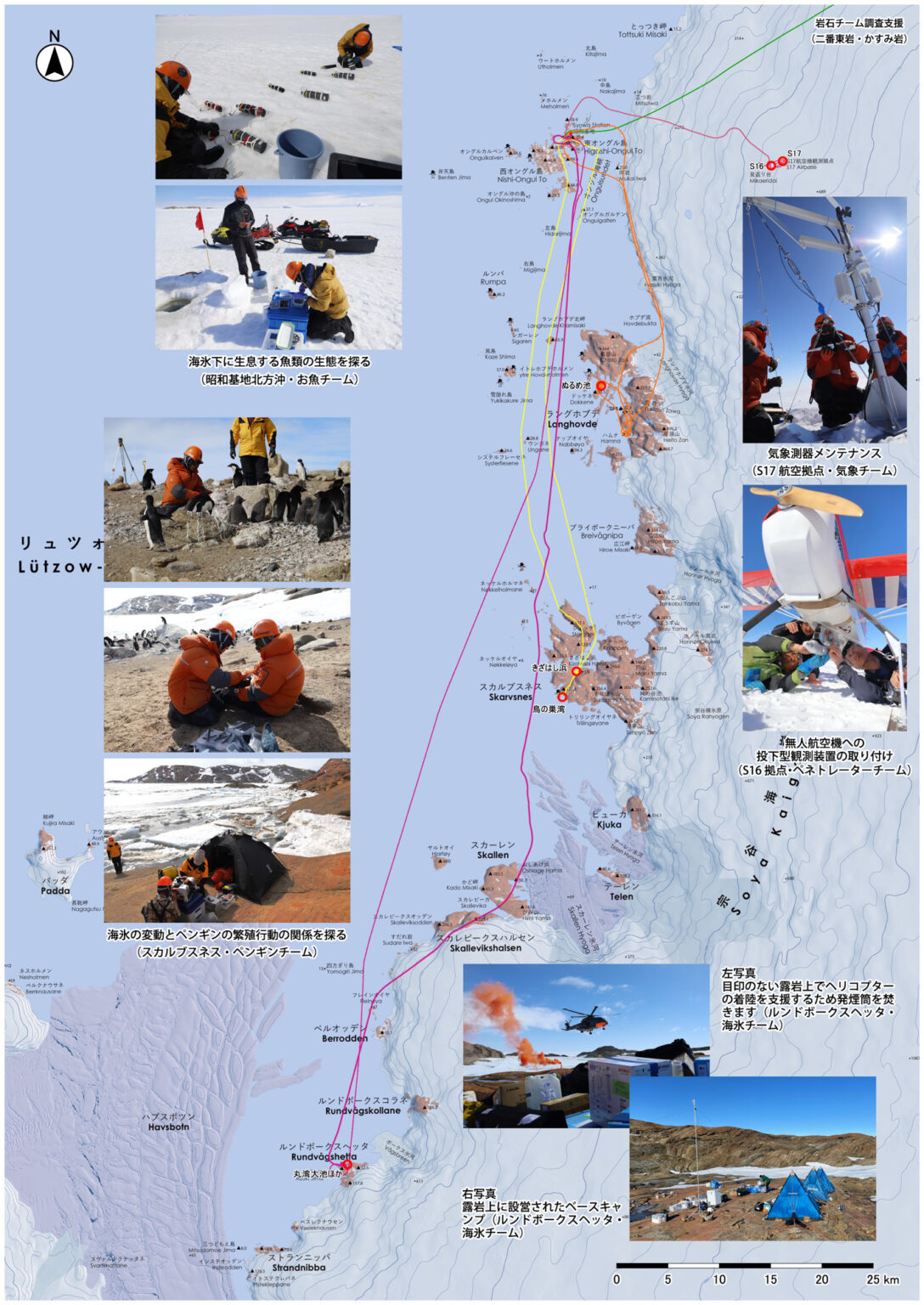

65次隊夏隊の広報隊員として、私は大陸露岩域のうち5箇所を訪れることができました。次の地図と写真では、そのうちの宗谷海岸での取材活動を表します。基図として地理院地図を使用しました。

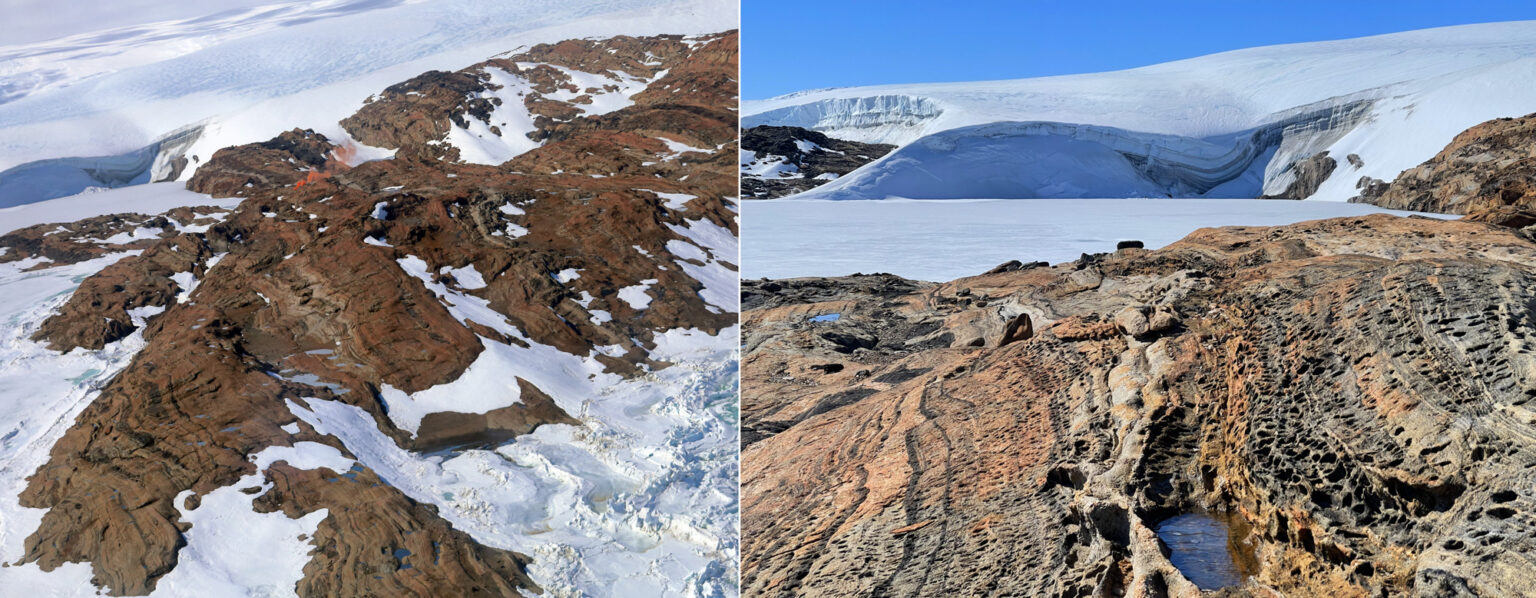

地図でお分かりの通り、露岩域の多くは南極氷床の末端から這い出たように辛うじて顔だけを覗かせているような状態で、氷のベールで覆われた南極大陸の地史を知るためにはとても貴重な地域です。先述したように露岩域は砂漠そのものの景観ですが、私はその光景に厳しい荒野をイメージすることはなく、むしろ強い感動を持って観望しました。南極大陸でも貴重なその大地に立ち、さらにその地質を直に観察する機会を私は待ち望んでいたからです。というのも、広く土壌で覆われた日本の国土とは違って、岩盤が直接地表面として露出している大陸露岩域の一目瞭然な地質をこの目で見てみたかったからなのです。

皆さんは地質図と呼ばれる地図をご覧になったことはあるでしょうか。地質図とは、地表に現れている植生や建造物、土壌などを無視して、その下にある地層や岩石の種類、分布、構造などがどのように分布しているかを示した地図です。例えば産業技術総合研究所地質調査総合センターのウェブサイトで日本全土の縮尺20万分の1の地質図を誰でも閲覧することができます。実際に地表に露出していない地下の地質をどうやって調べて地図にしているかというと、地質や岩石の研究者が野山を歩きながら流水によって表土が剥ぎ取られているような谷筋や沢筋、あるいは崩壊地などを探しだし、露わになった場所の地質を丹念に調査しては一般的な地形図上に少しずつ書き加え、そうした幾つもの地点の情報として明らかになった地質を更に地質学の知見に基づいて点の間を補完させることでやっと完成するのです。こうした深い知識と地道な作業を長い期間かけてひたむきに実行することで、本来は知ることの難しい地表の下に隠れている地質を露わにすることができるのです。

私は本来の職種である博物館の学芸員として地質図を常用してきましたが、私自身は地質学の深い知見を持ち合わせていないので、多くの労力と長い年月をかけて作成された地質図には深い敬意をもって接してきました。しかし!、植生や土壌層の下に隠れた地質は地質図を通さないと知ることができないという日本の常識は南極の露岩域では気にする必要はなく、それは白日の下に晒されているのです。「すごいぞ露岩域!!」とワクワクして露岩域を訪れた広報隊員でしたが、適当な岩石や鉱物の知識しか持っていなかったが故に、コレなんだろうなぁとか、どうしてこうなったんだろう大陸衝突スゲーなぁとか、いつもの妄想を深める程度でしかなかったのはここだけの秘密にしてください。あ、もちろん大陸露岩域の地質図もちゃんと作成されていますよ(第5回に続く)。

【連載】伝えたい極地の姿・形(全5回)

前の記事|船首からみた「しらせ」砕氷航行 https://kyoku.nipr.ac.jp/article/3571

次の記事|観測隊は“おでん鍋”!? https://kyoku.nipr.ac.jp/article/4288

-256x256.jpeg)

- 丹保俊哉

- 富山県立山カルデラ砂防博物館の学芸員として立山連峰の地震や火山活動などの調査をおこないながら、山地の成長とともに発達した地形の生態系や地域社会との関わりを紐説いて、立山の魅力と脅威を平易に普及啓発することに取り組んでいる。色々な地形をみてその成り立ちを妄想するのが好き。第65次南極地域観測隊広報隊員。ぼっち気質のため、南極では昭和基地よりも露岩域の方が過ごしやすかった。