世界で一番寒く、「暴風雪」が頻繁にある南極にも、多様な生き物が棲(す)んでいます。極地研では、氷や湖の中の環境を測定することで、厳しい環境で生きる生き物たちの「戦略」を解明してきました。水の中の生き物に魅せられ、南極の湖底で目に見えない小さな生き物たちを測る研究をしている工藤栄教授に話をききました。

-wp-256x256.jpg)

- 工藤栄(くどう・さかえ)

-

国立極地研究所 研究教育系生物圏研究グループ教授、グループ長。筑波大学第二学群生物学類を卒業、同大学大学院生物科学研究科博士課程から、東京大学大学院理学系研究科植物学専攻へ入学しなおし、修士課程、博士課程を経て、極地研へ。北極の海に張る氷の下の世界を8年研究して、その後は南極での観測を始める。第40次越冬隊からほぼ毎年、南極へでかけ、51次で越冬隊長を務めた後も55次の夏隊、56次はスペインの基地で野外観測をおこなった。

水の中に魅せられて

ー生き物について知りたいと思った時、身近なペットや公園の草木などを調べることもできますが、なぜ南極の水の中の生き物を調べる研究者になったのですか?

子どもの頃から目に見える地上の世界より水中世界に不思議さを覚えました。探検や冒険など、未知のものを探すことが好きでした。普段の生活では、水の中ってどうなっているかわからないですよね。そもそも地球に存在する生き物は水の中から誕生したといわれていますし、簡単にはたどり着けない水の中の世界、そこで生きている生き物に好奇心と魅力を感じていたんです。

水中の生き物というと魚など大きな生き物に目が行きがちですが、大学院時代、肉眼では見えないプランクトンの美しさと凄さに魅せられて研究を始めました。学位を取った後、国立極地研究所(以下、極地研)で助手の募集があって運よく採用されました。私が研究を始めた40年前の極地は、今ほど人の目に届いてなく、南極の湖沼(こしょう)については未知の事ばかり。以来、ずっと水の中の研究を続けています。

目に見えない小さな生き物たちは、水の中でどんな生命活動をどうやって行っているのか。この疑問を追究すると、どうやって地球上に生き物が生まれ、多様になり、現在に繋がっているのかという生き物の成り立ちを理解できるのではないかと考えています。

ー水の中に興味を持ったきっかけはあるのですか?

川や海で何度か溺れたことがきっかけかもしれません。幼稚園・小学校低学年の頃、川で遊んでいた時に足をすべらせて落ちてしまったんです。また海でカニを追いかけていた時に、逃げるカニと一緒に海に飛び込み溺れたこともありました。どちらも無事に戻ってこられたわけですが、溺れた時の印象として覚えているのは、怖さよりも水の中が綺麗だったことです。光がキラキラしていて、こんな美しい世界があるんだ!と。溺れたことで、水の中に対してプラスのイメージを持つようになったんです。

また、水族館での体験からも大きな影響を受けました。水の中にはいろんな生き物がいて、地上とは異なる世界が広がっていることを知りました。秋田の自然が豊かな場所で育ったのですが、学校がおわったら毎日のように沼や川に行って魚を釣っていました。釣りも水の中に興味を持ったきっかけのひとつです。

小学校の卒業アルバムにも「水の中に潜れる仕事ができたらいいな」と書いていたほどです。その頃、フランスの海洋学者であるジャック=イヴ・クストーが深海に潜って海の世界を紹介するテレビ番組が放送されていて、その海の中を自在に泳ぐ姿にも憧れました。

ー極地研ではどのような研究をしてきたのですか?

研究所に入ってからは、北極で海に浮かぶ氷の中の生態系調査を8年ほどおこないました。その後、先輩研究者が南極の湖沼に生き物がいることを発見します。南極観測をはじめてまもなく海に潜って調査していた研究者はいました。ただ、湖は海ほど調べられていなかったんです。もともと湖沼での研究で博士号を取ったこともあり、私がやります!と手を挙げて湖沼調査を始めました。そこでようやく「水の中に潜れる仕事ができたらいいな」という子どもの頃からの夢に繋がったんです。

湖で発見した生き物たち

ー南極の湖の中はどれくらい寒いのですか?

氷の張る湖がどれくらい冷たいのか、また季節によってどの程度変化するのかはわかっていませんでした。そこで、さまざまな観測装置を湖に設置し、数年間にわたってデータを測ることにしました。測ったデータを見ると、実は湖ってそんなに冷たくなかったんですよ。

表面が凍っていたとしても、夏になると氷の下の水温は10℃くらいまで上昇します。これがスタンダードな湖の水温です。ところが、南極の湖で測定した水温におかしなデータがみつかりました。水なのにマイナス18℃だったり、その水の層の上にプラス22℃の水の層があったりして、さらに、その上には冬になると氷が発達していたんです。

ー測定方法を間違えたのかと思いますね。

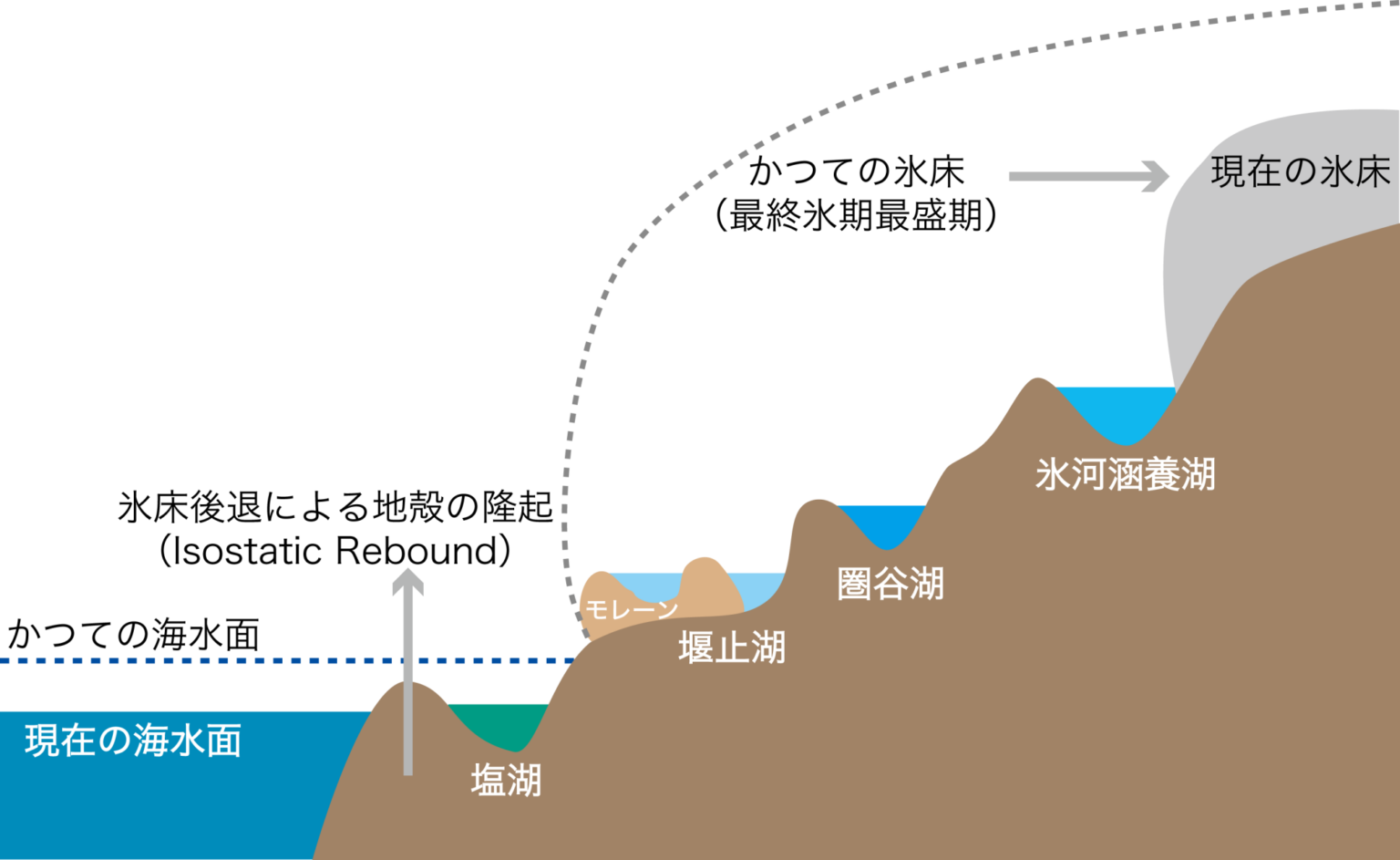

この不思議な水温にも理屈はあるんです。マイナス18℃の湖水はおそらく地球上で一番冷たい液体です。その液体はものすごくしょっぱい鹹水(かんすい)でした。もともと海だった場所が隆起して海水が閉じ込められた湖ができ、年月とともに水分が蒸発して塩分が高くなったものです。ところが、夏になると湖の周辺に積もった雪が融け、真水が流入します。高塩分の冷たい水と、温かい真水は混じりにくいんです。お風呂をかき回さず静かに沸かした時、下のほうが冷たいままという経験をしたことがあるでしょう。それと理屈は同じです。さらに、夏の24時間ずっと照らす太陽が湖水の表面をどんどん温めます。温められるほど軽くなり、ますます混じらない。こうしたことで22℃を超えるような湖水表面の下にマイナス10℃以下の深部湖水となっていたのです。

ー湖には珍しい環境だったんですね。

塩湖というのは世界中にありますが、寒冷な気候の南極ならではの湖水温度環境なのだと考えています。ただ、生き物にとっては好ましくない環境です。だってしょっぱくて極端に冷たかったら、生命活動しにくい。しかも夏以外の10カ月以上は表面には氷がはっている。それでもきっと何か生き物はいると考えて調査しました。さすがにマイナス10℃以下の水には潜りたくなかったので、サンプルを採取する装置を湖の底に下ろして目につく生き物が存在するのか確かめました。結果、めぼしい生き物はいなかったんですけれど。

ー生き物に厳しい湖ばかりなのでしょうか?

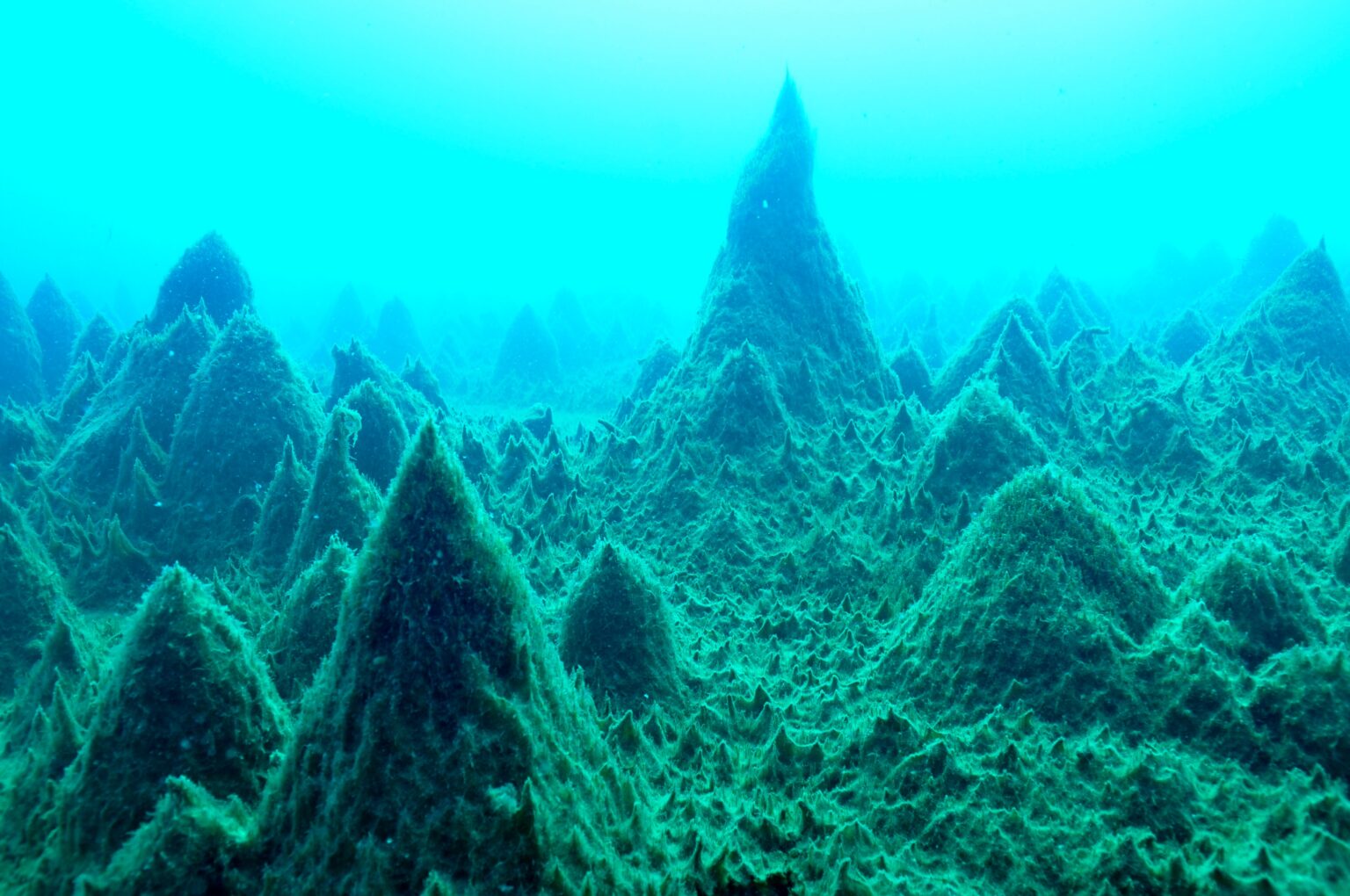

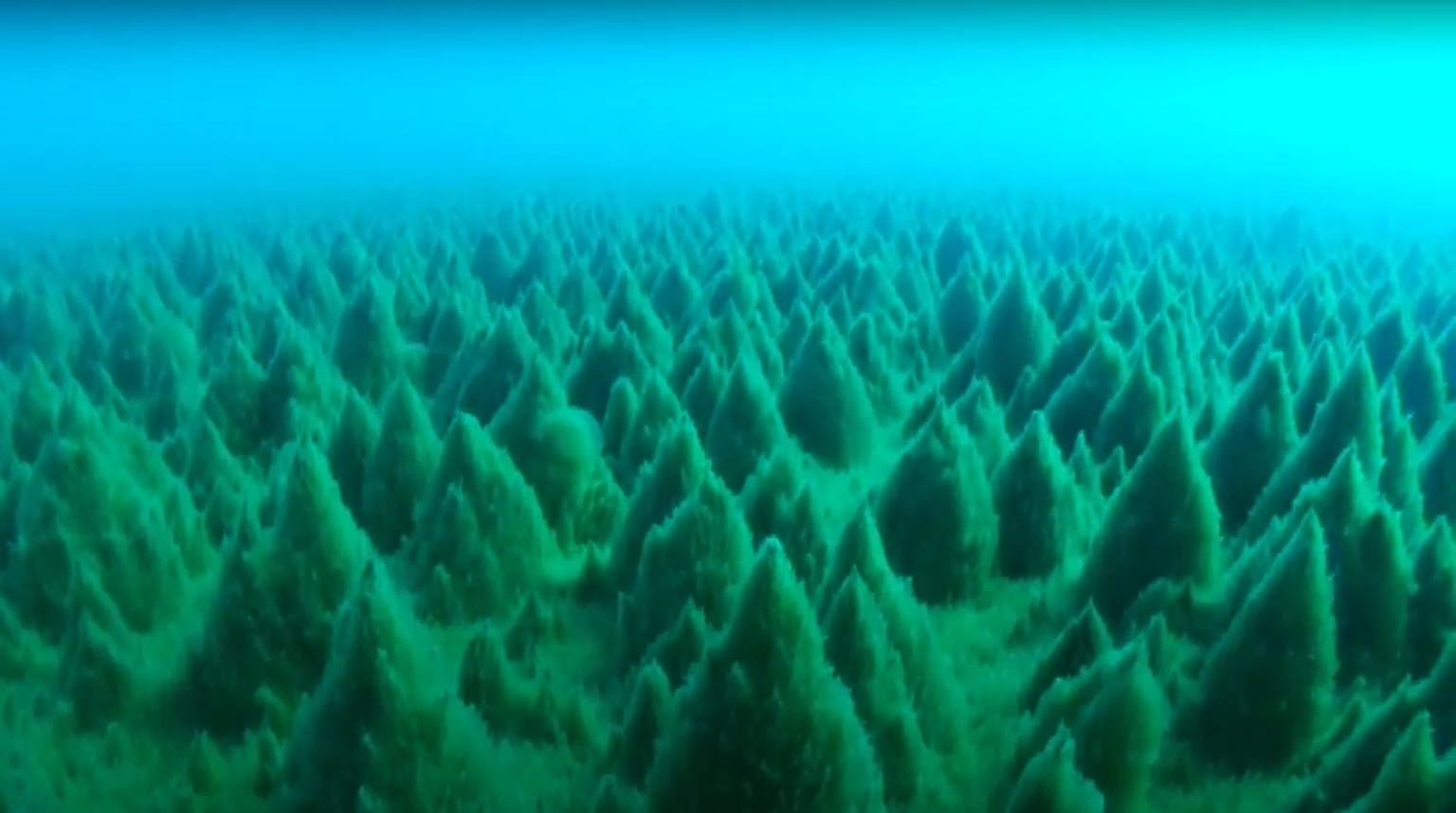

そもそも湖という「小宇宙」には多様性があって、南極の湖にも個性があります。夏以外の10ヶ月以上は凍っていても、0℃から10℃くらいの温度範囲で真水をたたえた「生き物がいそうな湖」もあります。そこには、湖底を覆い尽くすほど発達したコケや藻、菌やバクテリアなどが生命活動をしていることが見つかりました。それらの生き物たちが積み重なり、3次元構造ができている湖沼もありました。その群集体でコケが密集して塔状したものを先輩研究者が「コケボウズ」と名付けました。

ーコケボウズは一見すると生き物かどうかわかりにくいですよね。

生き物というよりも、遺跡のように見えますからね。もし光を使う生き物なら光合成活動をします。そこでコケボウズの生命活動を測ってみようとなったんです。

ーコケボウズの一部を採取して測ったのですか?

採取して研究室に持ち帰り測ることももちろんできますが、湖の環境の中でどう生きているかを調べたいと思いました。生き物を研究する“生き物屋”にとっては、その場所でどのように生きているのかを調べることが一番大事です。どんな環境で、どういう状況だからそこで生きていられるのか。生き物がそこで生きる理屈や必然性を確かめたい。そのためには、やはり実際に湖に潜って測らなければわかりません。ちょうどその頃、水の中で光合成を測定できる装置が開発されたこともあり、湖にその装置を持ち込んで測定をおこないました。

コケボウズを詳しく測ると藻類や蘚類(せんるい)に加え多様な微生物が一緒になってできた生き物の集合体であることがわかりました。湖底基盤までの堆積物を採集した調査で、これらの湖の多くはおよそ6000~8000年前にできたこともわかってきたんです。それ以前は氷河や氷床に覆われていて、その融け水が窪地に集まり湖になり、生き物がゆっくりと増殖を開始したと推測できます。ちょうど縄文時代頃ですね。地球が暖かくなったタイミングと一致します。

湖ができた歴史をひもとく

ー水温や生き物を調べていくと湖の中の世界の成り立ちがわかるんですね。

例えば縄文時代から人々がどう暮らしていて、どうやって現在の街を作ってきたのかという歴史は調べられていますよね。同じように、南極の湖でどんな生き物がどうやってこの“街”を作ったのか知りたい。 そこで最近は柱状に採取したサンプルを使って、湖に生まれた“街”の成り立ちを分析しています。

ー仮説段階だとは思いますが、工藤教授はどうやって“街”ができたと考えていますか?

多分、最初に入ってきたのは雪解け水や大気の中にいた微生物、小さな生き物だったと思います。コップに水をいれて外に置いておくと、何日か経つと白く濁ったり緑色になったりと、なにかしらの生き物が侵入し繁殖しますよね。同じような変化が、湖の中でも起こったのではないかと。

最近、コケボウズを形作るコケは南アメリカのパタゴニア起源のコケが何かのイベントにより飛んできて、湖に入り込んだことがわかってきました。そのイベントがいったいなんなのかはまだわかっていません。今後、遺伝子解析や別の分析技術で計測を進めていくことで、ターゲットとする生き物が入ってきたタイミングや、その際にどのような環境変化が起きたのかもわかってくるはずです。今のところいくつかの湖で、湖ができてしばらくした同時期に生き物の群集組成が同調して変化したのかもしれないことを示すデータが取れ始めています。湖だけでなく、さらに周辺環境の変遷データとも比べることで、新たな仮説も生まれてくるんです。

-wp-1536x1152.jpg)

目に見えない生き物をみつけるには?

ーまだ発見されていない生き物が南極にいる可能性はあるのですか?

十分あります。目に見えないサイズの生き物でいえば、調べる努力をすればしただけ、発見されると思います。私が大学生だった頃、微生物って“バイキン”て呼ばれていたんですよ(笑)。目に見えないモノは何をしているかわからなかった。病気を起こしたり、悪い作用をするイメージが主体であったせいかもしれません。しかし、よく調べると小さくてもちゃんと物質を分解したり合成したりできる能力をもっていて、それぞれいろんな地球環境を作り上げるような機能をはたしていることがわかってきました。だからきっと南極という特別な環境で南極の生態系を築く働きや意味をもった微生物がいるはずです。

ーどうやって探り当てるのですか?

生き物が語りかけてくるんですよ(笑)。なんとなく生命感を感じるんです。海氷の中で生活する藻の一種である「アイスアルジー」を調べていた時、自分の意識を氷と氷の結晶の隙間の液体の中に閉じ込めて感じて測定するということを繰り返していました。“ここで大変なことが起きているに違いない!”と、なんとなく感じることができるようになったように思います。南極の露岩域は基本的に何もない荒野ですが、歩いているとなんとなく生命感を感じる場所があります。そこで目を凝らすと、生き物の活動を発見することができる。キノコ狩りや山菜取りの達人みたいな感覚でしょうか。人の持つ生き物に対するセンサーを駆使して探し出します。

雪解け水など出入りはあるけれど、湖は閉じた世界です。ある程度閉鎖されているという場所は研究しやすいんです。ハンドリングできる小宇宙ですからね。ペンギンやアザラシなどが生息する海は大きすぎて手に余る。そんな湖の宇宙の中でどんな生き物と生き物が関係をもって、生態系を作ってるのかを知りたい。これが私の生涯の研究テーマなんです。

生き物を感じる感性を大事にしたい

ー極地で生き物を測る時の道具について教えてください。

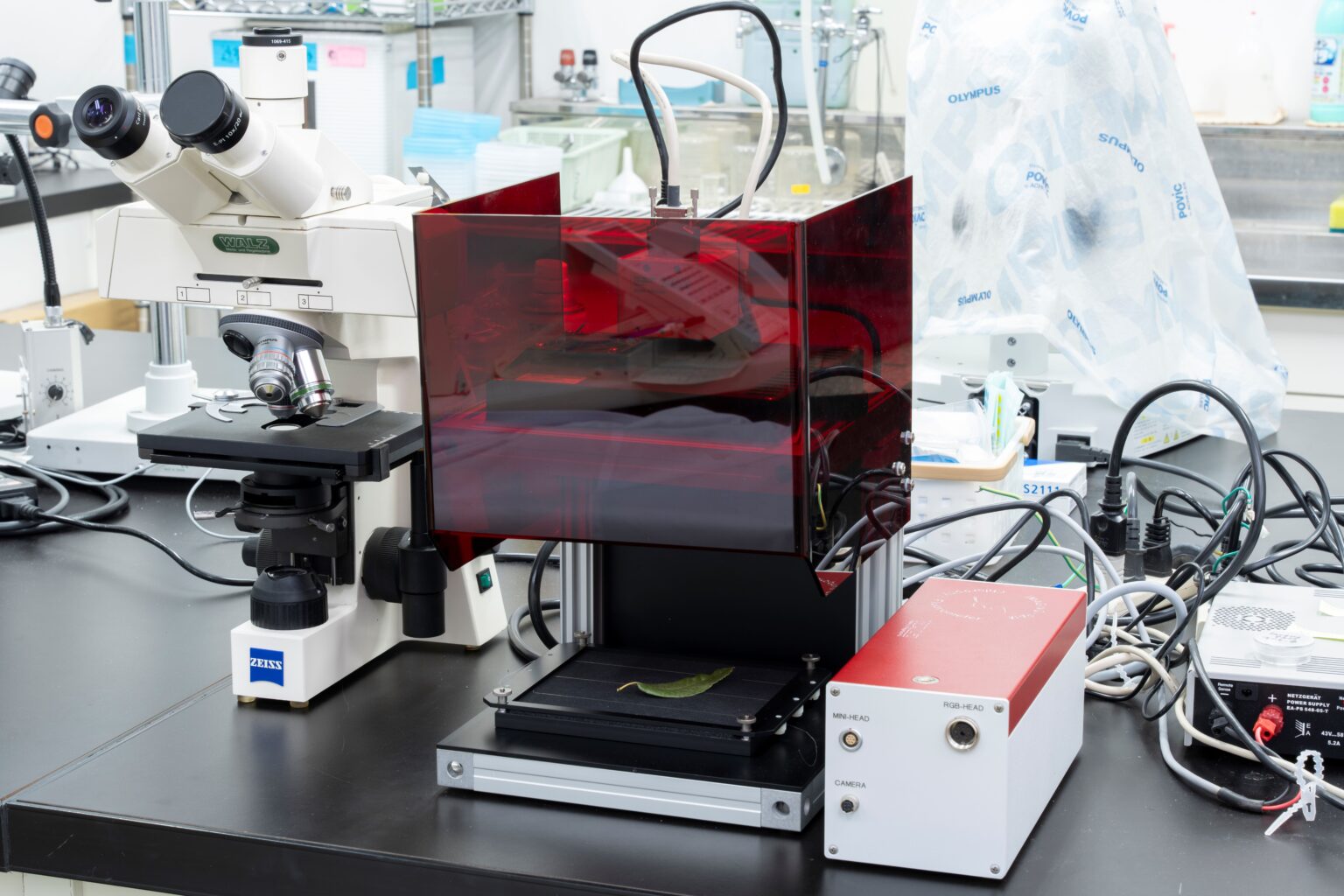

ミクロなモノを測るには顕微鏡ですね。まず実態を見たいんです。遺伝子解析装置も現在では必須のツールです。また現場で使える光合成測定装置(PAM)もかなり便利な道具です。普通は研究室で使われていた装置ですが、これを改造して水の中で使えるようにしたモデルもあります。光ファイバーで光合成を測定します。この光ケーブルの先端を水の中で操るのがなかなか難しいんですよ。

ー研究者によって道具の使い方にも差が出そうですよね。

出ますね。生き物に合わせた測定の仕方が必要となりますから、やっぱり生き物を感じられるかどうかで差が出ます(笑)。同じ釣り船に乗っていても、どんどん釣り上げる上手い人とそうでない人がいるじゃないですか。見えない先で何が起こっているのか。その先を想像し、相手に合わせるような作業が必要です。釣りも生態学も生き物の知識があり、仮説を持ってのぞむことが肝要です。

ーそのスキルは訓練で獲得できますか?

もちろん、ある程度までは訓練で得られると思います。でも技術だけでなく、ものの本質に迫るには感性があったほうがいい。その感性があると研究者になりやすいと思います。まずは何か現象・モノを見た時に、面白いって感じることができるかどうか。生き物が好きだったら、どんなところに不思議を感じて、答えを出したいのか。自分なりの仮説や答えを導きたいと思えるのかが大事なんだと思います。

あと、「これは妙だな?」と違和感を覚えることです。理屈が通らない違和感のその先に秘密があります。私は子どもの頃から未知の世界が大好きなこともあって、その違和感を解き明かすのが面白く思えているのです。

ー遺伝子解析をはじめ、工藤教授が南極の研究を始めた40年前ではできなかったことができるようになっていますよね。今測りたいモノはありますか?

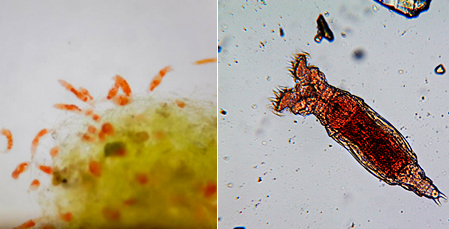

いっぱいあります。これから測りたいのは、寿命です。生き物が寿命をコントロールするというのは面白い。ワムシ(輪形動物)やクマムシ(緩歩動物)等の微細な多細胞生物で有名な「乾眠」のような能力を、微生物にももっているやつがたくさんいるんじゃないかなと思っています。身近にはドライイーストなど、5年や10年経っても水に入れると生命活動を復活させることができますよね。もし世界が滅んでも、生命活動を一旦停止させてモノとして存在できる生物が地球に生き残っていくんじゃないかと考えています。ホモ・サピエンスは種としてどこかできっと絶滅しますよね。寿命をコントロールあるいは停止できるように進化すれば、全生物の活動ができない環境が出現したとしても、絶滅を乗り越えて生き続ける可能性がある。その生き物が何か、寿命から推測できるんじゃないかと考えています。どうやって測ればいいか、すぐには思いつかないけど(笑)。

どんな生き物の研究でも、わかっていることに比べてわかっていないことのほうが多いですよね。あるところまでわかっても、その先にわからないことがでてくる。それが科学です。今ある生態系や世界がどうやってできたのかという疑問に、少しでも答えを出したい。そんな研究を続けています。

写真:山中慎太郎、国立極地研究所アーカイブ、取材・原稿:服部円