生物や物理の先生ではなく、コンピュータと美術の先生が南極に行ってきました。 南極での経験はインパクトがあったのでしょうか、生徒たちとの向き合い方に変化をもたらしたのでしょうか。教員南極派遣プログラムを経験したお二人に、授業や生徒との関係などについて帰国後の変化をリレー方式で執筆していただきました。「教員南極派遣プログラム」は、国立極地研究所が極域科学や極地観測に興味を持つ現職の学校教員を、南極地域観測隊の同行者として南極に派遣するプログラムです。

はじめに:「ARTを通して南極とつながる」

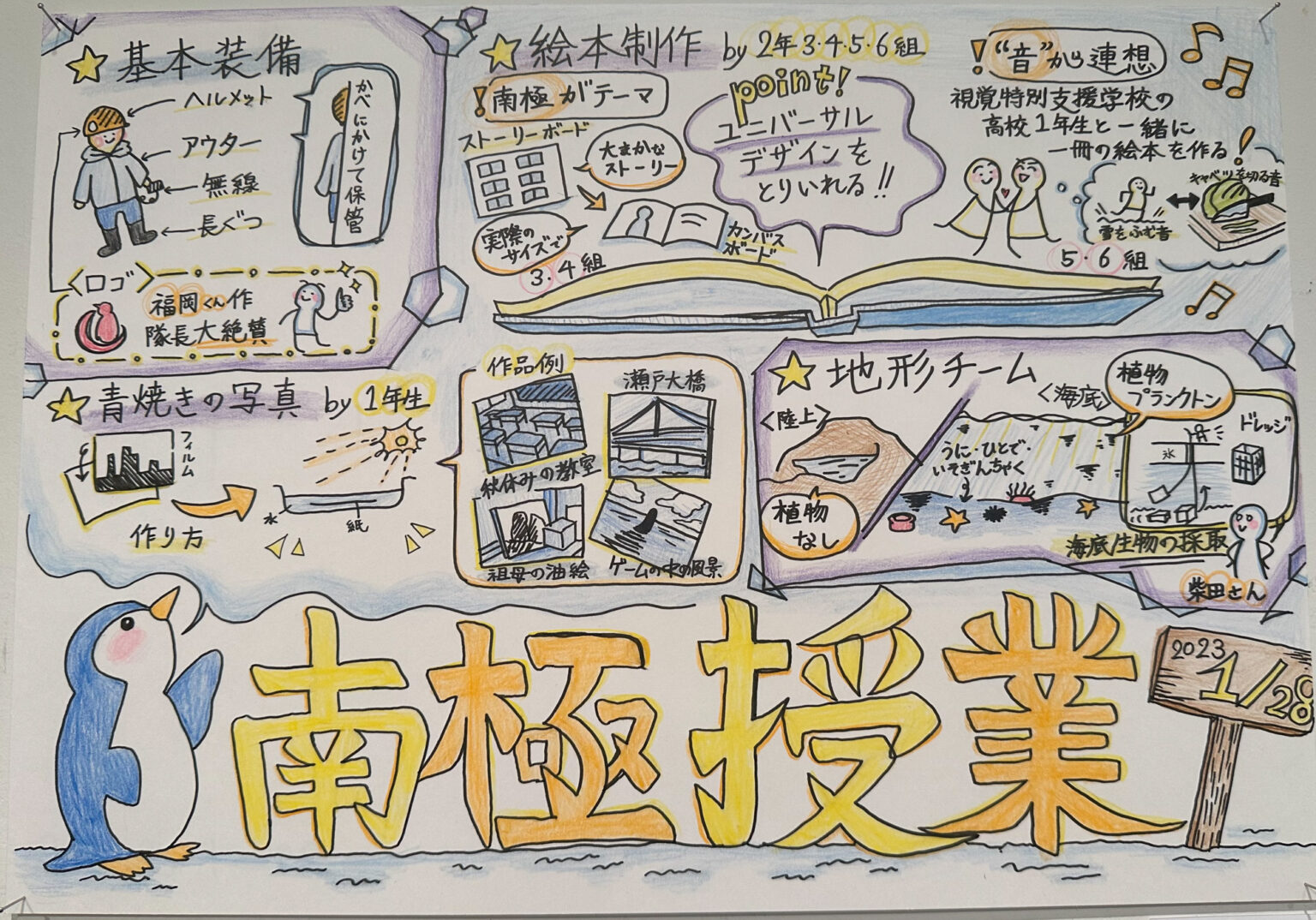

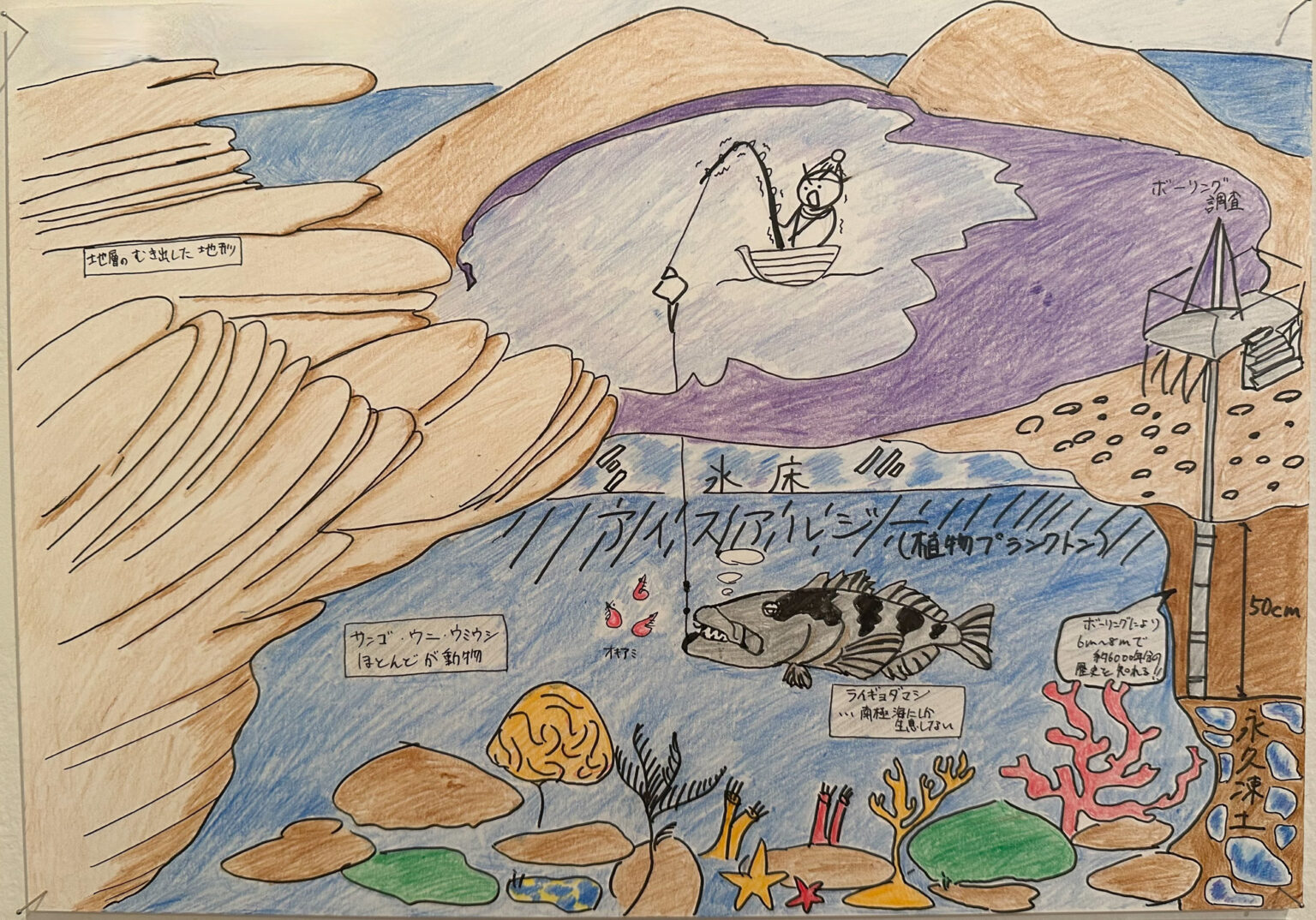

私は「ARTを通して南極とつながる」というテーマで南極授業を実施しました。紫外線で感光する青焼き写真を用いた作品制作、南極をテーマにした絵本制作、そしてグラフィックレコーディングという3つのアプローチに取り組みました。詳細は国立極地研究所の広報ページ(第64次教員南極派遣)に動画が紹介されていますので、ぜひご覧ください。

南極との出会い:想像が心の支えになった

2020年、コロナ禍の最中に教員南極派遣プログラムを知り、はじめて「南極に行く」ということを想像しました。ヨーロッパやアメリカなら努力次第で行けるかもしれませんが、南極はあくまで“想定外”の場所。だからこそ、想像すること自体が特別な意味を持ち、心の支えになりました。

教員南極派遣プログラムの記録をたどると、主に理科のアプローチが多く、美術からの視点はまだ少ないことに気づきました。そんな中、高校美術の領域から参加された第60次隊の新井先生にお話を伺い、美術としてのアプローチに可能性を感じました。直感的に思い浮かんだ題材が「絵本(科学絵本)」、「石の彫刻」、「青焼写真」でした。

美術とは何か

そもそも「美術」とは何でしょうか。学校の美術では、絵画・彫刻・デザインなどに関する制作・鑑賞という認識が一般的かもしれません。もう少し引いてみると、その根幹には「作り手が世界をどう受け止め、どう解釈し、どう表現したか」という身体を通じて生まれたすべての創造行為という見方も可能です。生成AIの進化が素晴らしいですが、その人の身体を通して出てきたかどうかという点で大きな違いがあります。授業の中で印象的だったのは、グラフィックレコーディング(図)の取り組みです。生徒たちが一枚の紙に授業内容を視覚的に表現していく過程で、彼らの「印象に残ったこと」や「受け止め方のズレ」が可視化されました。それぞれが感じた「南極」が異なる姿で表れ、まさに作品が「その人を映す鏡」であることを再認識しました。

昭和基地の「南極新聞」と記録の価値

昭和基地では、越冬隊の新聞係が「南極新聞」(注)を発行しています。『日刊13次』(13次隊の新聞)の記録にある挿絵などは、単なる記録にとどまらず、当時の感情や空気感までも伝える芸術作品のようでした。視覚化された記録は、写真とは異なる「主観の力」を持ち、記録であると同時に表現としての魅力もあります。手書きの文字にさえ、その人らしさをつかむ手がかりが感じられます。今は、PCで写真などを差し込んで作れてしまいますが、手書きによる新聞の魅力がしっかりと感じられました。大変かもしれませんが、昭和基地の新聞を手書きにして、挿絵などを積極的に積み上げていくと貴重な資料になると思いました。 (注)「南極新聞」は非公開資料です。

南極は「日常」の裏返し

美術において、「日常の中の非日常」という視点は重要なテーマの一つです。今は一般的になっていますが、美術館やギャラリーではなく地域を舞台にした展覧会では、この「日常と非日常」が密接に関わっています。「日常」というのはさまざまで、生活空間や商店街などの空間だけでなく、時には文化や慣習などの私たちが共有する無意識の前提があって、そこに作品が設置されることで、ある種の違和感や感動が生まれたりします。しかし南極では、その「日常」の前提が通用しません。全てが裏返しになったような世界。そこで「いつも通り」の観測活動を続ける観測隊の姿には、大きな感動と尊敬を覚えました。

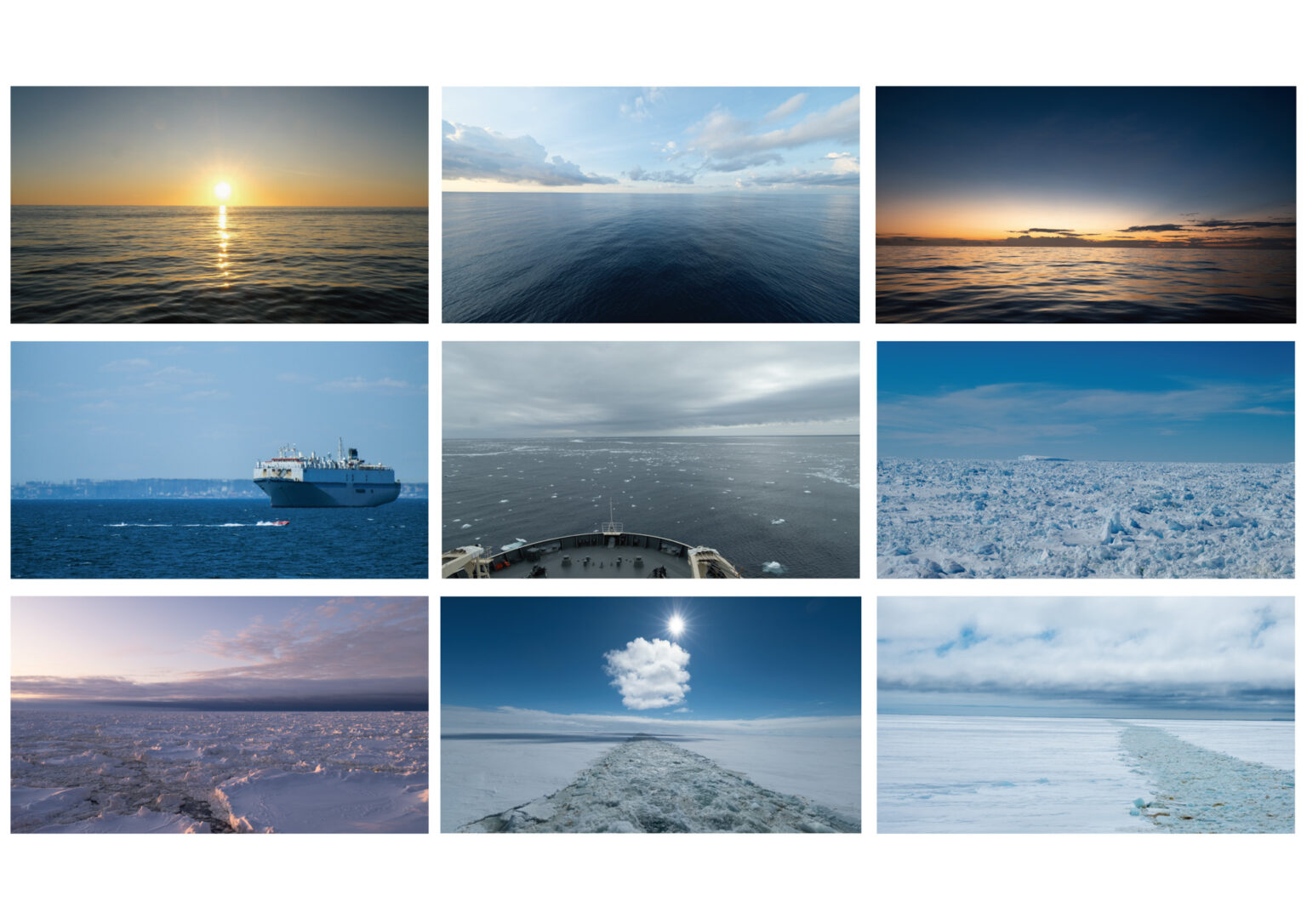

体験としての「地球縦断」:空の高さと色のグラデーション

64次隊はコロナ対策のため日本から直接「しらせ」に乗船し、オーストラリアを経由して南極へ向かいました。地球を縦に移動する中で、赤道直下の高い空、低緯度で見られた深い夕日、不思議な雲や波に出会い、その変化に目を奪われました(写真1)。研究者や気象庁職員の解説によって、自然の「解像度」が高まり、美しさがより深く感じられました。

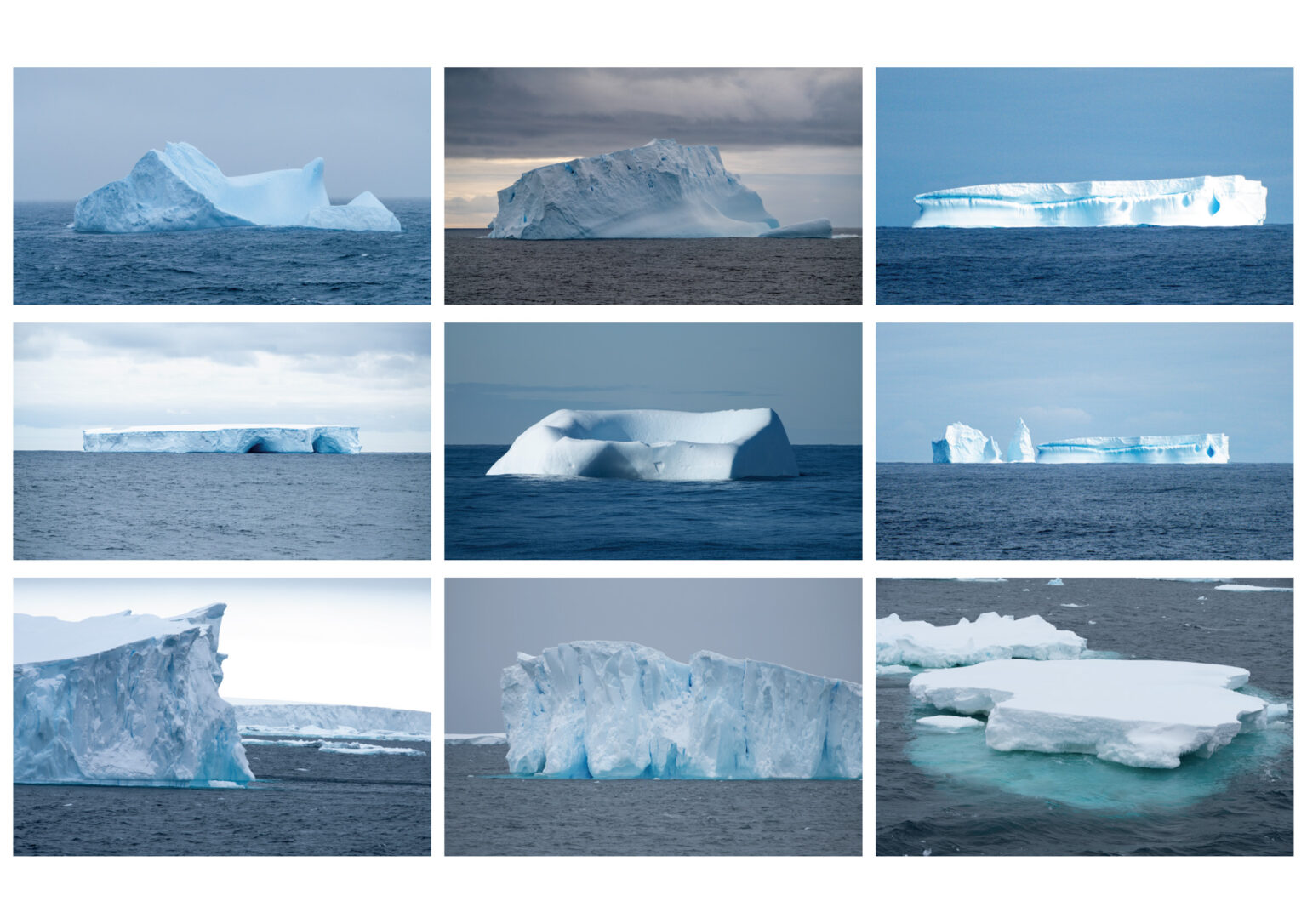

自然の造形美:氷と岩が語る時間の痕跡

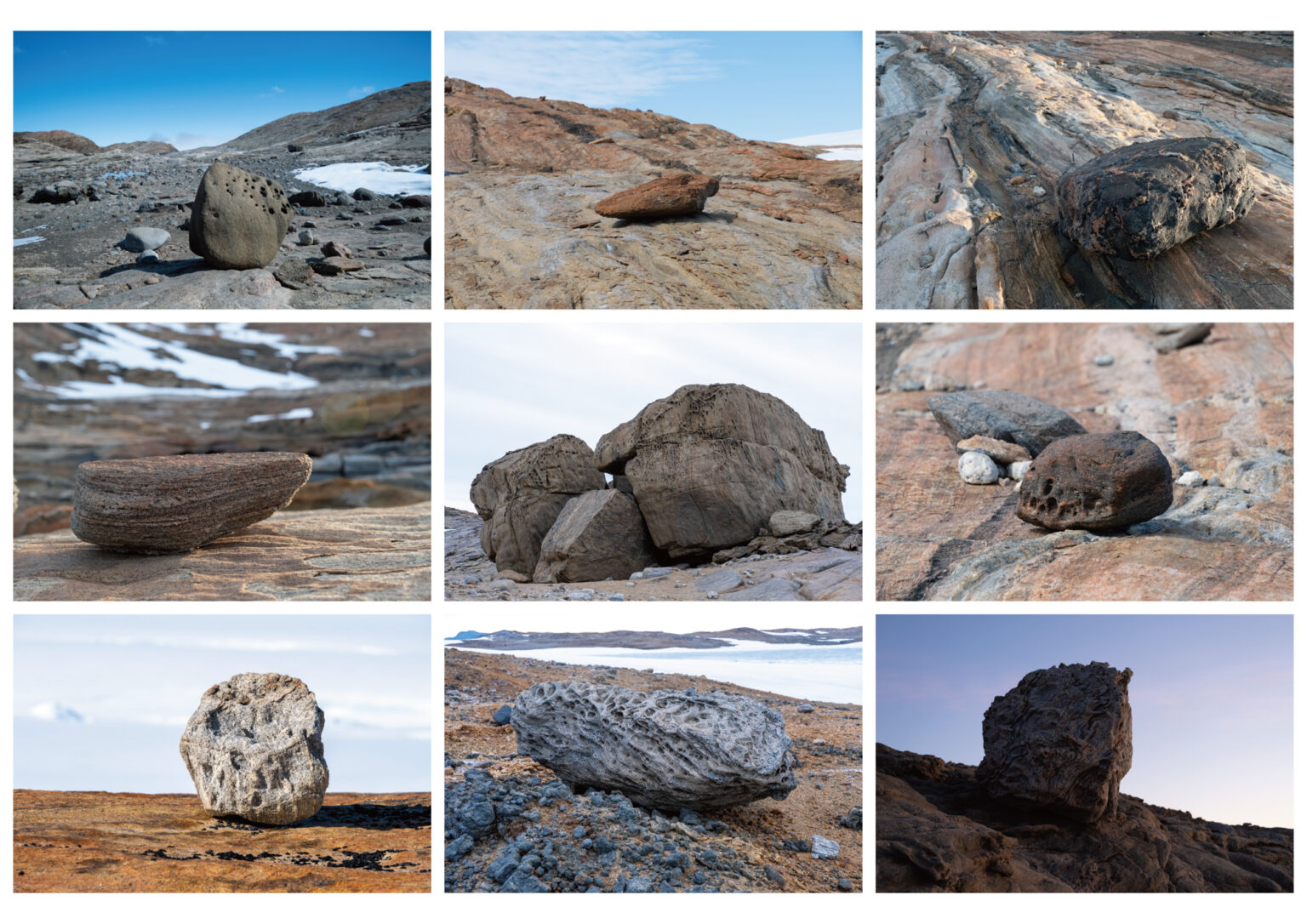

氷山はまるで海に浮かぶ彫刻のようで、最初に見えた「初氷山」から次々に現れる姿に胸が高鳴りました(写真2)。迷子岩は氷河が溶けた後に取り残された巨石(写真3)で、風化や紫外線の痕跡が刻まれたその姿は、まさに自然がつくる作品です。ラングホブデやルンドボークスヘッタの露岩域には、見本のような岩が点在し、まるで作品に出会うような体験でした。これらの景色が形作られるまでの膨大な時間に意識を向けると、個人の儚さが感じられました。

地球原初の風景と「巨人の肩」

南極の最も魅力的な点は、「人類が足を踏み入れてから100年ほどしか経っていない」場所だということです。文明の手が届いていない場所に立つという経験は、「地球の原初」に触れる感覚でした。「巨人の肩に立つ」という言葉がありますが、私たちが当たり前に思っている日常も、壮大な時間と文明の蓄積の上にあります。地球誕生から現在までを1年間に圧縮した場合、人類の誕生は大晦日の23時24分ごろ、2000年前はわずか14秒前の出来事です。このスケール感を体感すると、足元の「当たり前」がぐらり揺らぐような感覚に襲われます。

おわりに:アートを通して南極とつながる

未知の場所である南極を訪れ、そこで見た光景や感じたことを、生徒たちと共に美術を通して表現することは、「非日常」を通じて「日常」を見つめ直す大きな契機となりました。美術ならではの強みとして、さまざまな分野を横断しながら南極の魅力と出会うことができたのだと感じています。次回、後半では南極で出会った未知への挑戦に取り組む研究者たちの「想像力・創造力」についてご紹介しながら、南極と美術の関わりについてお話ししたいと思います

【連載】教員南極派遣プログラムを経験して(全4回)

前の記事|教科「情報科」と南極──南極で見つけた、教科「情報」のかたち(武善:後編) https://kyoku.nipr.ac.jp/article/4444

- 小松俊介(こまつ しゅんんすけ)

- 筑波大学大学院博士後期課程人間総合科学研究科芸術専攻修了。2018年度より、筑波大学附属高等学校教諭。担当は美術科・工芸科。第64次南極地域観測隊 同行者(教員派遣)。専門は、石彫。石を動かす技術が南極でも役立ちました。