生物や物理の先生ではなく、コンピュータと美術の先生が南極に行ってきました。 南極での経験はインパクトがあったのでしょうか、生徒たちとの向き合い方に変化をもたらしたのでしょうか。教員南極派遣プログラムを経験したお二人に、授業や生徒との関係などについて帰国後の変化をリレー方式で執筆していただきました。「教員南極派遣プログラム」は、国立極地研究所が極域科学や極地観測に興味を持つ現職の学校教員を、南極地域観測隊の同行者として南極に派遣するプログラムです。

前編記事では、南極派遣中の経験について話をさせていただきました。後編では、南極での経験がどのように情報科の授業や教育観の変化につながったのかを具体的に紹介します。

“つくる人・支える人”に思いを馳せる授業へ

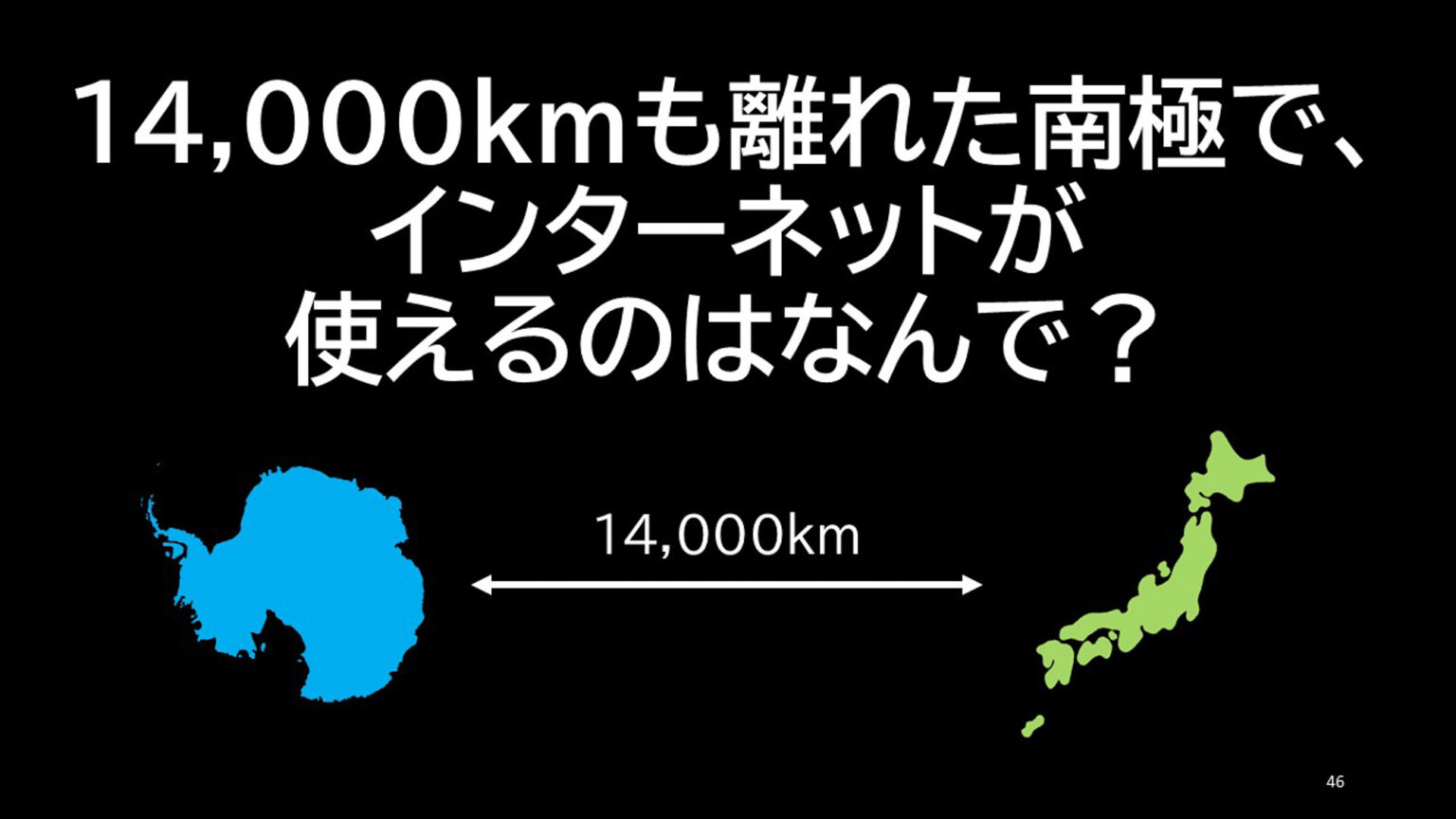

南極は情報科の教材の宝庫である。この前編のタイトルにある通り、帰国後は、教科書を開くたびに、南極での経験がさまざまな単元と結びつくようになりました。シミュレーションの単元では気象予報が、データサイエンスの単元では測量データの解析が頭に浮かびます。特にネットワークの単元では、あえて南極授業で使用したスライドをそのまま活用して授業を行っています。現地での実体験を交えながらの授業は、生徒たちにも「南極の話が面白かった!」と印象に強く残るようです。

しかし、題材以上に変化したのは伝えたいことでした。帰国後の情報科教育では、“使える技術”を身につけること以上に、“つくる人・支える人”に思いを馳せ、授業を通じて、技術者への憧れや敬意が、生徒たちの中に育ってほしいと願うようになりました。授業でも各時代の技術者たちの思いに触れ、追体験することを意識した実習を取り入れるようにしています。

技術は「道具」ではなく、「パートナー」

また、南極派遣は、僕が抱えていた情報科の根源的な悩みに答えを見出してくれました。

「何でも合理的に切り分けたり、効率化を目指したり、息苦しいと言うか、窮屈と言うか……、授業というより、『情報』の考え方そのものが肌に合わないと感じました」

これは、派遣前のある年の最後の授業で、1人の生徒に言われた言葉です。コンピュータを道具として活用して、問題解決を繰り返す経験は、誰にとっても楽しく、そして役立つもの。そう思い込んでいた僕には非常にショックで、ずっと印象に残っていた言葉でした。技術教育は人を苦しめてしまうのか。これには、人間と機械の関係性の捉え直しが必要でした。

南極は、技術そのものにあらためて愛着を感じ、技術と人間の関係性を大きく捉え直す場でした。例えば、南極には1年間、あるいはそれ以上の期間、極地に置き去りにされる機器が数多く存在しました。観測隊ではそんな機器たちを、池の中から、岩の隙間から、海氷の下からそれぞれ回収しました。もちろん反対に、翌年以降に向けて新たな装置を設置する場面も多々ありました。

こうして回収された機器に蓄積されたデータは、研究者の手によって地球の謎を解き明かしていきます。「何がわかるか」も大事ですが、極限環境で孤独にデータを取り続ける機器たちの帰還や旅立ちそのものが、思わず「おかえり」「がんばれ」と声を掛けたくなるような瞬間でした。

このような感覚は、極限環境の必然だったのかなと思います。南極で僕は、「広大な自然に放り出された人間」になりました。美しい自然は時に無慈悲で、冷酷で、壮大であり、人間はあまりにか弱い存在に思えました。そんな人間が、南極を毎年訪れ、60年以上も基地を維持し、自然への理解を深めています。これを可能にしているのが、南極観測船「しらせ」、昭和基地、防寒着、通信……、多くの技術です。

技術は単なる道具ではない。コンピュータは問題解決のための「パートナー(友達、相棒)」である。これが、帰国後の僕が好んで使用する表現です。あのときの生徒が感じた「息苦しさ」は、きっと、技術がただの道具として扱われていたことに起因するのだと思います。相手を単なる道具として見る視点の中では、道具に取って代わられる恐怖や、操作技能による選別といった窮屈さから逃れることはできません。ともすると、道具を操る技術者のことを、道具のように扱う姿勢もそこから生まれてしまうのかもしれません。南極に根付いていた、「機械をパートナーとして捉える姿勢」の育成こそ、今後ICT社会を幸せに生きる上で、重要な価値を持つのではないかと思います。

南極派遣は、間違いなく僕自身の情報科教育の大きな転換点となりました。現在は、複数のコミュニケーションロボットも授業に取り入れ、技術を「パートナー」として見る視点を、生徒たちに伝えています。

南極授業では伝えきれなかった、南極のデータサイエンス

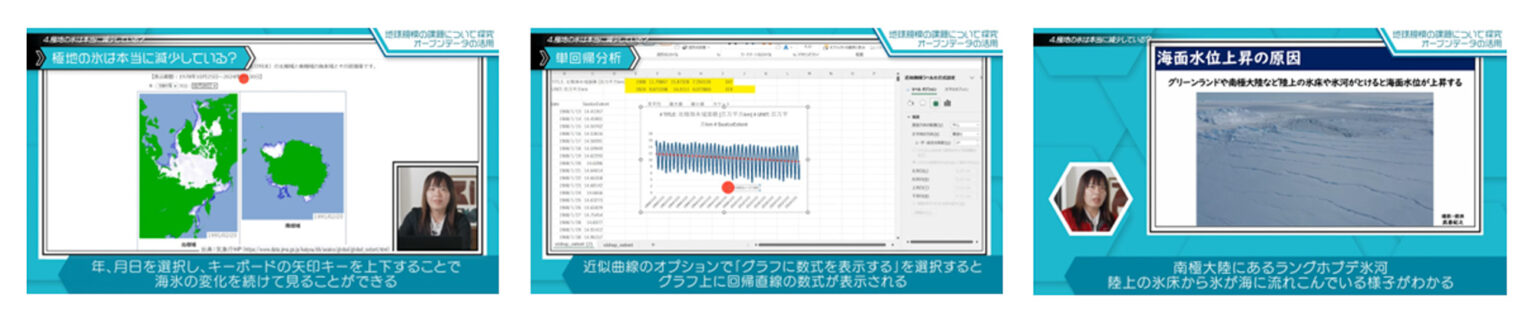

大きな教育観の転換が出来たとはいえ、南極授業には時間や環境の制約があり、心残りに感じていたことがありました。それが機器そのものに関する学びに加え、機器から取得したデータを分析し、新しい価値を生み出す、データサイエンスの学びです。これを十分に伝えきれなかったことは正直不完全であり、非常に残念に思っていました。

この課題については、最近になって、別の形で実現することができました。昨年度、内閣府の総合海洋政策推進事務局のプロジェクトに携わらせていただき、情報科授業用の動画を制作しました。動画は文部科学省のオンライン公式チャンネルで公開されています。動画内では、国立極地研究所や気象庁のWebページで公開されている極域のデータを主に活用し、地球温暖化の実態や影響について探究活動を行っています。極地研の丹羽さんともご一緒させていただき、当時のことを懐かしく思いながら収録しました。動画内では、観測隊のジャケットも着用しています。

▼「オープンデータを活用しよう!2 地球規模の課題について探究」

情報科が南極観測の現場であまり知られていなかったように、情報科でも南極観測のことはあまり知られていません。動画を通じて、情報科や極地研究の面白さを、南極授業とはまた違った切り口で多くの人に届けることができたのではないかと思います。

教員南極派遣を振り返って

本当は、日々の生徒指導や学級経営の中にも、南極派遣を経て大きく変わったことがたくさんあるのですが、今回は情報科に絞って書かせていただきました。

ずっと印象に残っているのが、一緒に南極観測に参加したある技術者の「南極は新しい何かを得る場所ではなく、今までの自分を振り返る場所」という言葉です。もともとは、南極ではモノが壊れても業者を呼ぶことはできず、己の技術力だけが試される、という技術者根性にまつわる言葉だったのですが、教員の立場で参加した僕にも、すとんと胸に落ちるものでした。南極は教材の宝庫ではありますが、各教員がこれまでに蓄えていた知見や視点によって、同じ材料から全く異なる南極授業が生まれていきます。

きっと理科の先生と比べれば、情報科の授業の中で南極の題材を取り上げる機会は決して多くはないでしょう。しかし、南極派遣の経験をもとに設計した授業をきっかけに、技術に興味を持った生徒が、将来、南極で動く観測装置の中に自らのプログラムや回路を組み込むこともあるかもしれません。あるいは、開発した通信技術で観測データを南極から届ける日が来るかもしれません。そうして南極派遣で得た恩を、いつか南極に返せるその日を、これからも楽しみにしています。

【連載】教員南極派遣プログラムを経験して(全4回)

前の記事|南極は「情報科」の教材の宝庫である(武善:前編) https://kyoku.nipr.ac.jp/article/4258

次の記事|教科「美術科」と南極〜美術から見る南極の魅力〜(小松:前編) https://kyoku.nipr.ac.jp/article/4495

- 武善 紀之(たけよし のりゆき)

-

筑波大学情報学群情報メディア創成学類卒業。2014 年より、日出学園中学校・高等学校教諭。担当教科は主に情報科・公民科。第63次南極地域観測隊 同行者(教員派遣)。高等学校情報科用教科書(東京書籍)編集委員。NHK高 校講座「情報Ⅰ」監修講師。

南極派遣のきっかけはペンギン,1番好きな動物はアデリーペンギン。

Webページ:https://www.hinode.ed.jp/share/takeyoshi/