南極や北極の研究者を目指すなら、どの大学院を選びますか? 日本にはいくつかの選択肢がありますが、その一つが「総合研究大学院大学(以下、総研大)」の「極域科学コース」です。総研大は、日本の研究機関が連携して構成する大学院大学で、最先端の施設を活用しながら研究を進めることができます。極域科学コースでは、南極・北極に関する幅広い分野を学び、研究者としての視野を広げることができます。極域科学コース長、在学生によるリレー連載形式で、極域科学コースを紹介していきます。

- 高橋和(たかはし・かず)

- 総合研究大学院大学 先端学術院 先端学術専攻 極域科学コース5年一貫博士課程5年。滋賀県出身。京都産業大学、京都大学大学院修士課程を経て総合研究大学院大学に3年次編入で入学。南極域に極端な高気温や降雪をもたらす気象現象“大気の川”を研究している。3年次に北極航海、4年次に南極航海に参加。南極航海は第66次南極地域観測隊夏隊に同行者として参加。

私が南極大陸に興味を持ったきっかけは、小学生の頃にテレビで“地球上で最も綺麗な場所”として紹介された南極大陸をみて、憧れを抱いたことでした。そんな私が明確に南極大陸に行きたいと思ったのは修士課程の時でした。

修士課程の時に南極域の気象の研究をはじめた私は、観測データをもとにした、気象モデルによって再現されたデータを使った研究をしていました。しかしながら、南極大陸上では観測データが少なく、モデルの再現性(=どれだけ観測と整合しているか)にも限界があります。“現実世界で何が起きているのか”を正確に知るには南極大陸に行って観測することが不可欠であると考えるようになりました。

ところが、その頃の私はどうやれば南極に行けるのかを全く知りませんでした。そんな時に外部の大学から講師として来てくださったのが、南極地域観測隊に参加経験がある研究者でした。思い切って南極に行きたいことを相談したところ、紹介していただけたのが総合研究大学院大学(以下、総研大)でした。

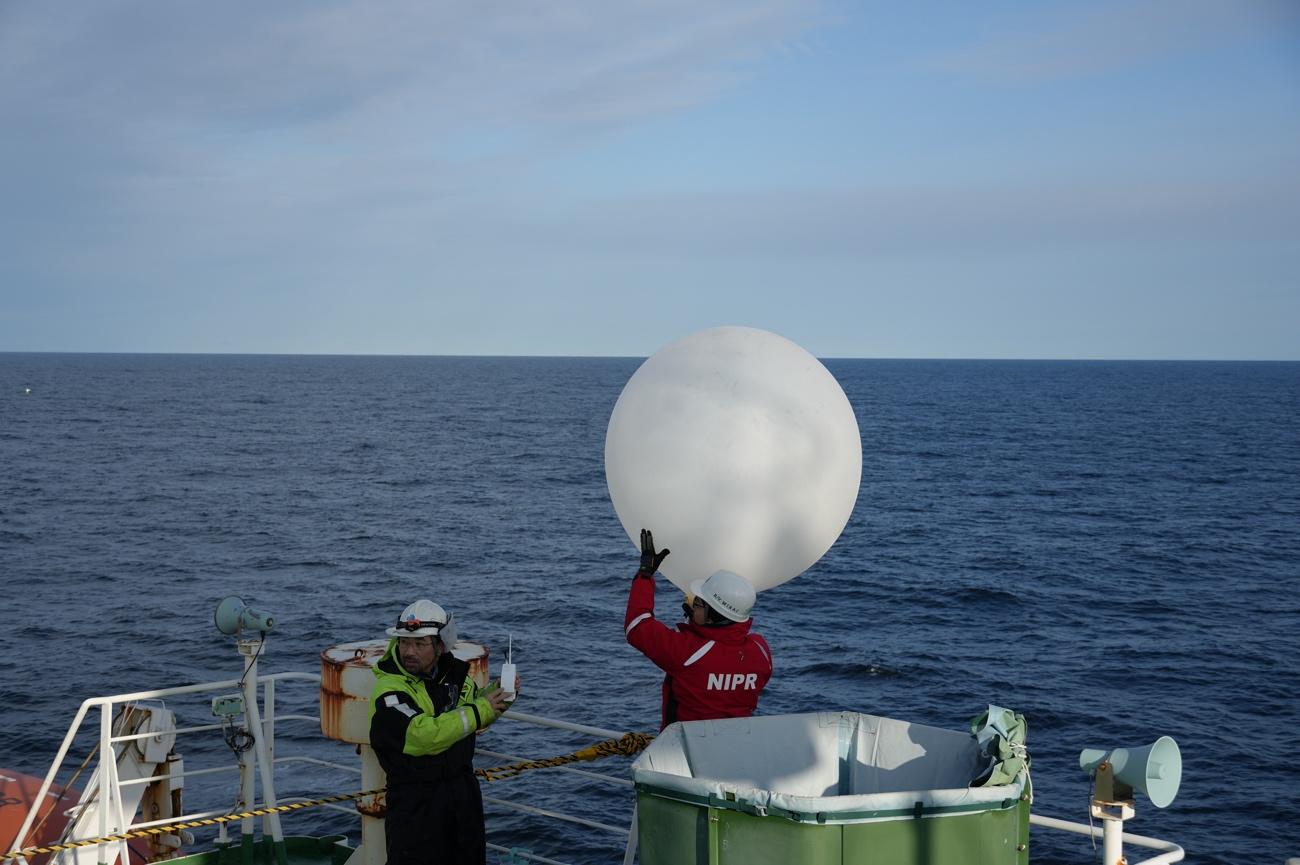

総研大に入学した年、人生で初めての北極域航海で気象観測を実施し、貴重な観測データを得ることができました(写真1)。気温はマイナス10度を下回り、海には氷が浮かび始め、見たこともないような不思議な様相を呈していました(写真2)。航海中のほとんどの期間、空は雲で覆われ、海から霧が立ち、視程が100メートルもない環境で降る雪の結晶は教科書にあるような形をしており、これに私はとても感動しました。

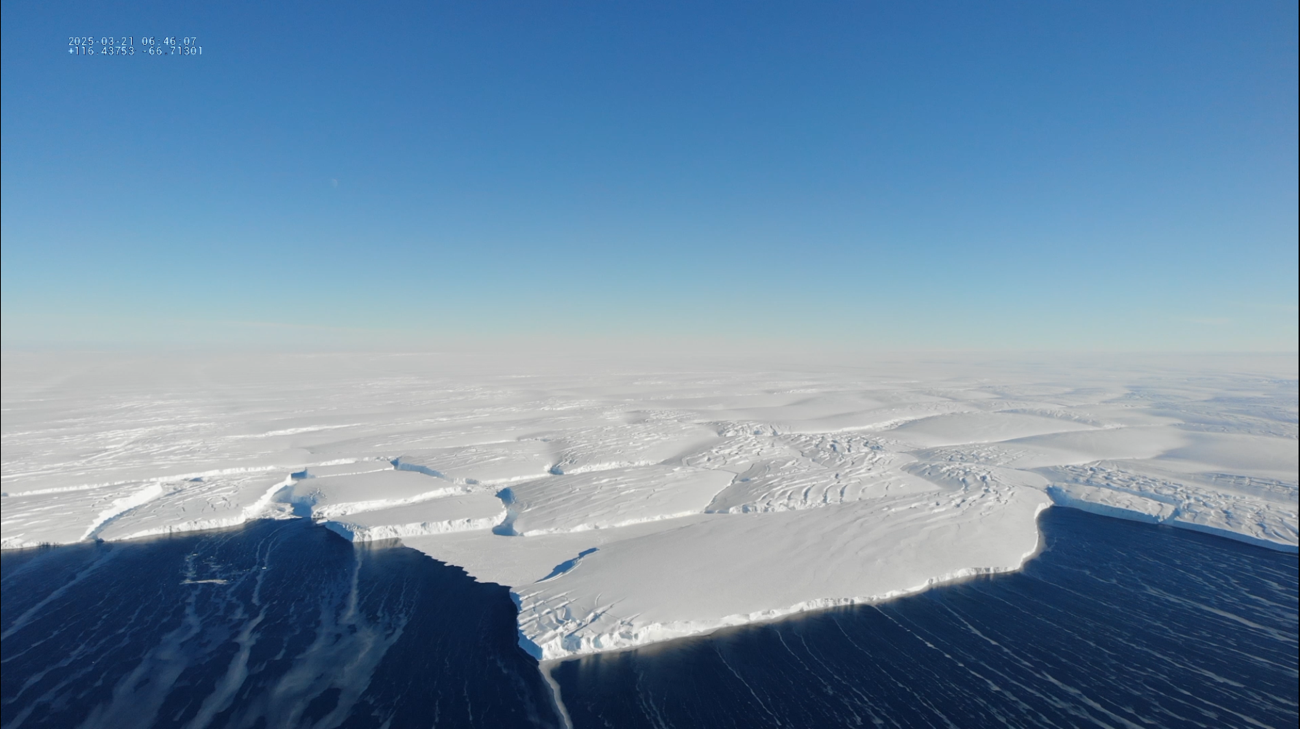

翌年には念願だった第66次南極地域観測隊夏隊に参加することができ、荒れる南大洋を超えながら気象観測を実施しました。そこでは北極航海で見た海の様子や、雪の結晶だけでなく、北極では見られなかった景色(写真3、4)や観測データを見ることができ、それらを自分の中の知識と照らし合わせながら分析しているときに感じた感動と楽しさは、これまで味わったことがないものでした。

総研大でのフィールドワークは私たちの知っている知識に経験を与え、そこで得られる未知の経験は新たな知識をもたらしてくれます。興味深いデータが取れているとき、実際に“何が起こっているのか”を体感することで私たちの思考は大きく広がります。机の上の知識が、空から降る雪や風、眼前に広がる海で本物になる瞬間。それを体験して初めてわかる世界があります。極域の研究に興味がある皆さん、ぜひ一度総研大へ見学に来てください。

【連載】総研大「極域科学コース」って?(全4回)

前の記事|フィールドサイエンティスト https://kyoku.nipr.ac.jp/article/3440

次の記事|第4回も引き続き、現役の総研大学生による寄稿です。6月末の公開を予定しております。お楽しみに!