国立極地研究所(以下、極地研)で年に一度開催される一般公開イベント「極地研探検」。極地研の研究者や南極地域観測隊員に直接話を聞けたり南極の氷を触ることができたりと、極地観測・研究にまつわる貴重な体験ができます。今回は、2024年9月に開催されたイベントの様子をレポートします。イベントに興味を持ったら、2025年の一般公開(9月27日開催予定)にぜひ足を運んでみてください。

年に一度開催している「極地研探検」は、極地研の活動や成果を広く伝えるとともに、興味関心を持っていただくためのイベントです。2009年からスタートし、毎年夏から秋頃に東京・立川の極地研で開催しています。参加者は小さいお子様から大人まで、家族連れでも楽しめる展示や体験ブースなどがそろっています。極域の研究者になりたい学生にとっては、その様子を味わうことができる機会でもあります。イベントの多くが研究者自身が関わり制作しているため、マニアックながら情熱がこもった展示となっています。それでは1日のタイムラインに沿って「極地研探検」を振り返ってみましょう。

取材・執筆:服部円、写真:国立極地研究所

*ここで紹介するプログラムはほんの一部です。「極地研探検2024」プログラムはこちら 。

*「極地研探検2025」のプログラムはこの記事で紹介しているものと変更になる可能性があります。

【午前】

▼ フロアガイドを見ながら会場を回ろう!

一般公開は10:00に開場しました。まずは入り口でスタンプラリーの台紙付きフロアガイドをもらいます。展示や体験、ワークショップ、サイエンスカフェなど、30種類以上のプログラムから、気になるところに行ってみましょう。プログラムを回りながら、各フロアに設置されたスタンプラリーを楽しむこともできます。

極地の生き物の世界をのぞいてみよう

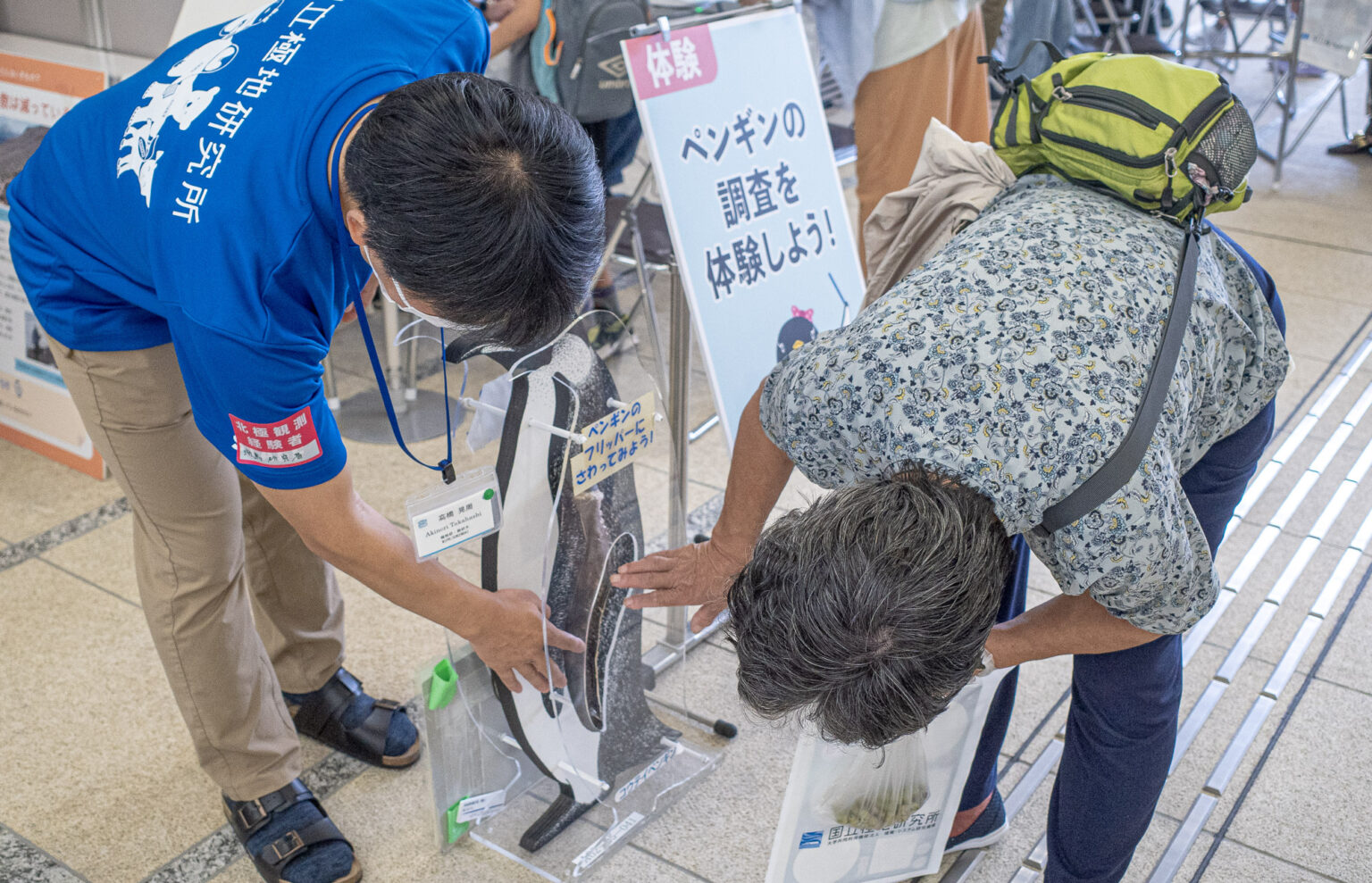

生物圏研究グループのコーナーにはたくさんの南極・北極に生息する生き物の標本が並んでいました。ほかにも、アデリーペンギンのヒナのぬいぐるみを使ったペンギンの体重測定体験や、極地に生息する微生物やコケの顕微鏡観察もできます。多くの会場で共通していますが、すぐ近くに研究者がいるので、その場でわかりやすくレクチャーしてもらうことができます。極地に生息する鳥、魚、コケ、微生物などさまざまな生き物の映像や写真、標本を間近で見て、学ぶことができました。

アイスコアに触れるかも? 雪氷・大気・海洋クイズに挑戦!

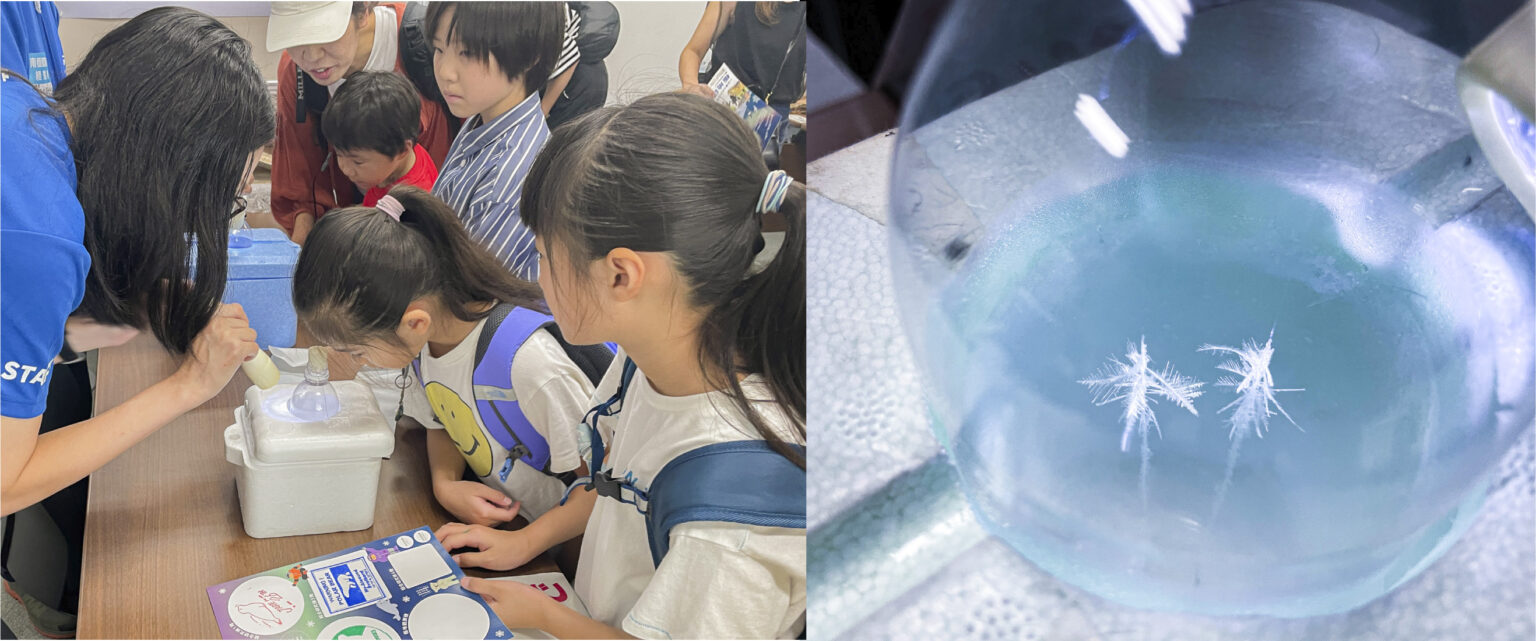

続いて、南極の海や氷、大気について知ることができるコーナーへ。水分子を模したボールをホックでつなぎ合わせて、氷の結晶模型を作るコーナーがありました。また、南極のアイスコアに触れるチャンスもありました。気水圏研究グループの研究者たちが考えた「雪氷・大気・海洋クイズ」コーナーでは、大人だけでなく子どもたちも挑戦していました。

色のついていない材料だけで、万華鏡を作ってみよう

宙空圏研究グループの「光の実験室」では、偏光フィルムを使った万華鏡を作るワークショップが開催されていました。色のついている材料は使いませんが、光、偏光板、セロファンテープの性質をうまく組み合わせて、キラキラ輝く万華鏡を作ることができました。研究者の解説とワークショップを通じて、光の仕組みを学べました。

星のかけらに触れてみよう

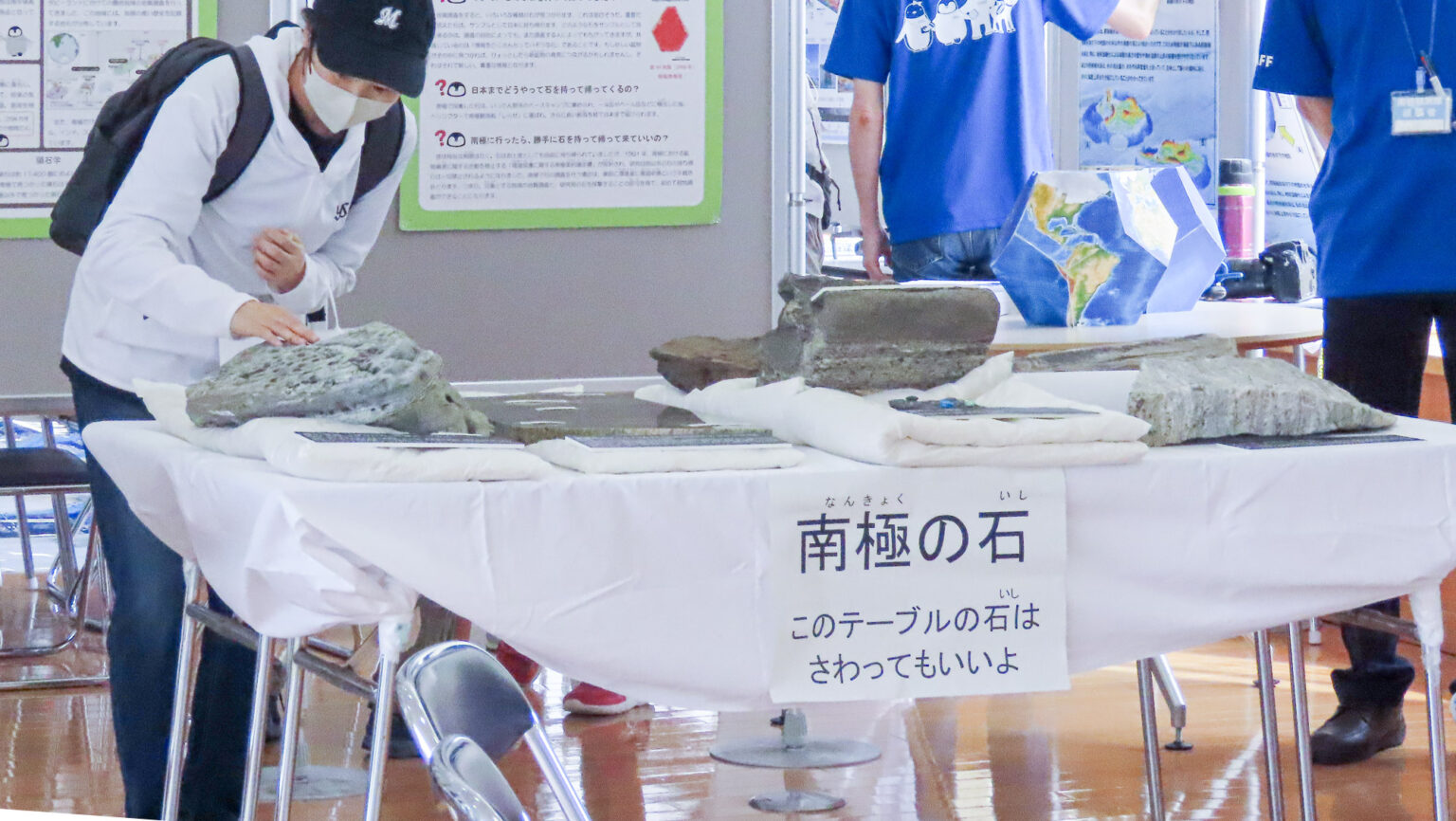

地圏研究グループの展示では南極で採取した岩石や隕石に触ることができました。また、一風変わった地球儀のペーパークラフトがあり、そこでは一億年前から現在までの時代の大陸分布を追いかけられる「太古の地球儀」を作っていました。

【お昼休憩】

会場にカフェやレストランはありませんが、休憩コーナーではお持ち込みいただいたお弁当を食べることができます。飲み物を購入できる自動販売機やトイレもあります。一旦外に出て、また再入場することも可能です。また、飲食はできませんが、情報図書室にはソファや椅子があり、ひとやすみしながら南極や北極の写真集や図鑑などを手に取って見ることができます。

ちなみに、背中に「国立極地研究所」と書かれた青いTシャツを着ている人が職員です。南極・北極に行ったことのある職員や研究者はシールをつけており、直接質問したり話を聞いたりすることができました。

【午後】

北極の動物の毛皮を触ってみよう

北極のコーナーでは、ダイヤモンドダストや雪の結晶を見られたり、北極圏の動物の毛皮や毛皮製品に自由に触れられたりするコーナーがありました。サイエンストークでは、研究者が滞在していたグリーンランドの地理や生き物、暮らしが紹介されました。寒さで植物の少ない北極での暮らしには、動物の毛皮が衣食住に欠かせないことが説明され、北極を少し身近に感じることができました。

極地観測棟で観測隊員と話そう

続いて、南極地域観測隊が今まさに出発の準備をしている、極地観測棟へ移動しました。極地観測棟の一階は大きな倉庫となっており、これから南極に持っていく観測装置や荷物が詰まったダンボール、それら大量の物資を運び設営するための重機が所狭しと並んでおり、リアルな南極地域観測隊の雰囲気が感じられます。南極で使っているスノーモービルに乗って写真が撮れたり、氷山の氷にも触れたりできました。南極地域観測隊と書かれたコンテナの存在感もさることながら、なんといっても、数ヶ月後に南極に行く観測隊員に質問することができるという貴重な機会でした。

昭和基地の観測隊員とのライブトーク!

総合研究棟に戻って、昭和基地にいる観測隊員と話すことができるライブトークに参加。実際に中継をつないで、 会場から質問に直接答えてくれます。昭和基地の紹介に始まり、小学生の子どもからは「南極では半袖は着ないのですか」「新種の生き物は見つかっていますか」といった質問があり、基地の中は暖かいので半袖でも平気なことや、南極近辺の海底から泥をすくったところ、何種類か新種の生き物が見つかった話が交わされていました。

大学院進学や研究者を目指す学生へ

極地研では総合研究大学院大学に在籍しながら、極地の研究をすることができます。実際に現役の大学院生が活動の内容を説明してくれました。大学院への進学を考えている人にはとても参考になります。

ノベルティグッズも忘れずに

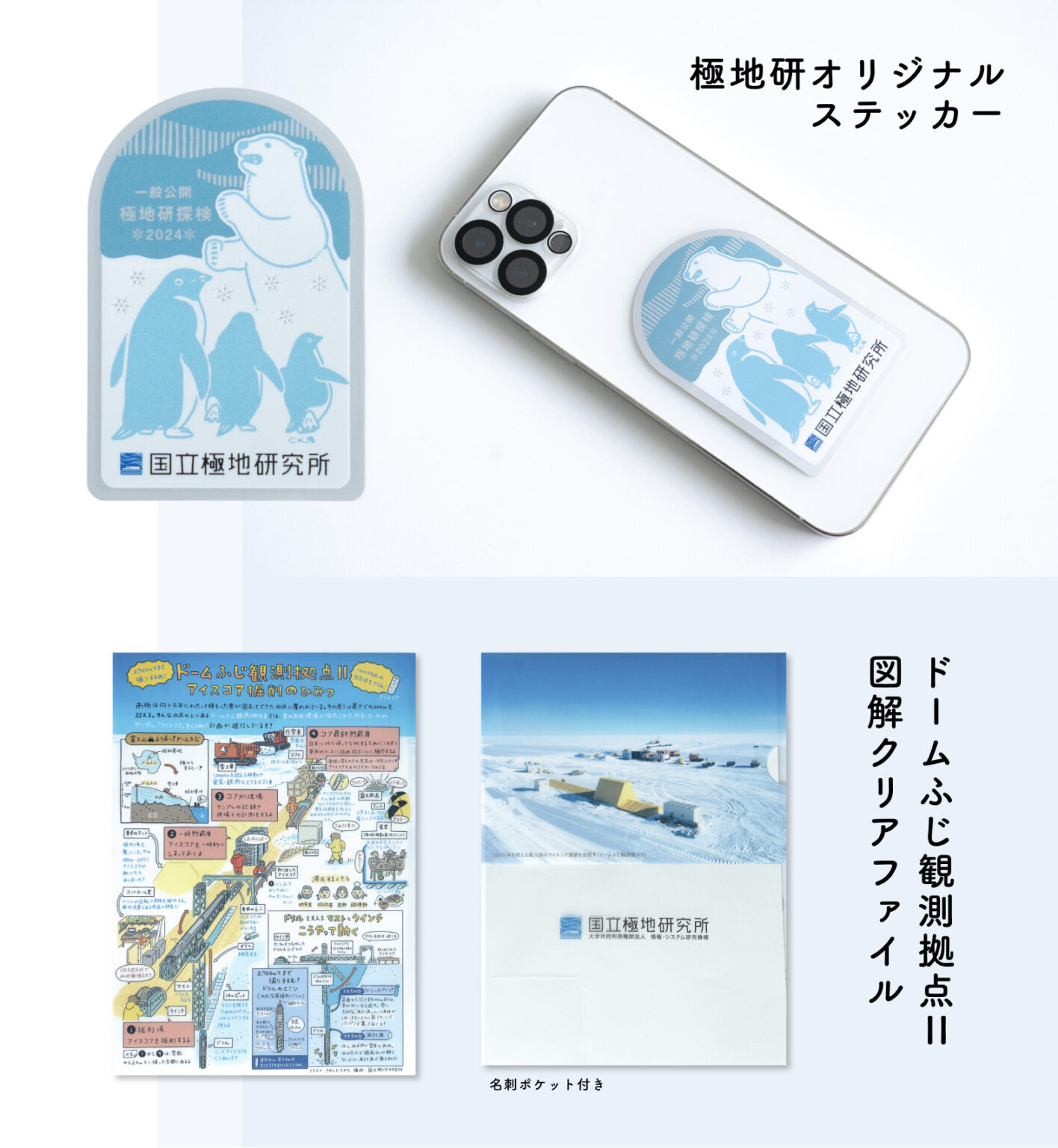

スタンプを集めたり、アンケートに答えたりするとステッカーや極地研のオリジナルクリアファイルなどがもらえます。毎年グッズのデザインが変わるので、イベントでしか手に入らないアイテムをぜひ手に入れてください。

【探検ツアー】

このほかにも、普段は入れない極地研のバックヤードツアーなどもあります。1つのツアーは約30分、事前申込制で、応募者多数の場合は抽選となります。

ツアー1「生物標本室バックヤードツアー」

極地研にある生物資料室に入り、実際に極域で採取した海の生き物や鳥、アザラシなどの標本を見ることができます。

ツアー2「いくぞ! 低温室」

南極で採取したアイスコアを保管している低温室(マイナス20〜30度)に防寒着を着て入り、多種多様な氷の試料を見ることができます。

ツアー3「すぐに役立つロープワークとロープ登り体験」

観測隊員の指導のもとロープの結び方や使い方、クレパスに落ちたときのために習うロープを使ったはい上がり方などを体験することができます。身長90センチ以上であれば誰でも参加できます。

ツアー4「この石、何歳?」

日本に3台しかない分析機「SHRIMP(シュリンプ)」ラボラトリーに入り、最先端のレクチャーを受けながら自分で選んだ鉱物の年代をその場で測定することができます。

国立極地研究所 一般公開「極地研探検2024」 *終了しました

日時:2024年9月28日(土)10時~16時

https://www.nipr.ac.jp/tanken2024

*2025年度の「極地研探検」は2025年9月27日(土)に開催予定です。開催については、極地研ホームページ及び各SNSで告知します。詳細はこちら:https://www.nipr.ac.jp/tanken2025/