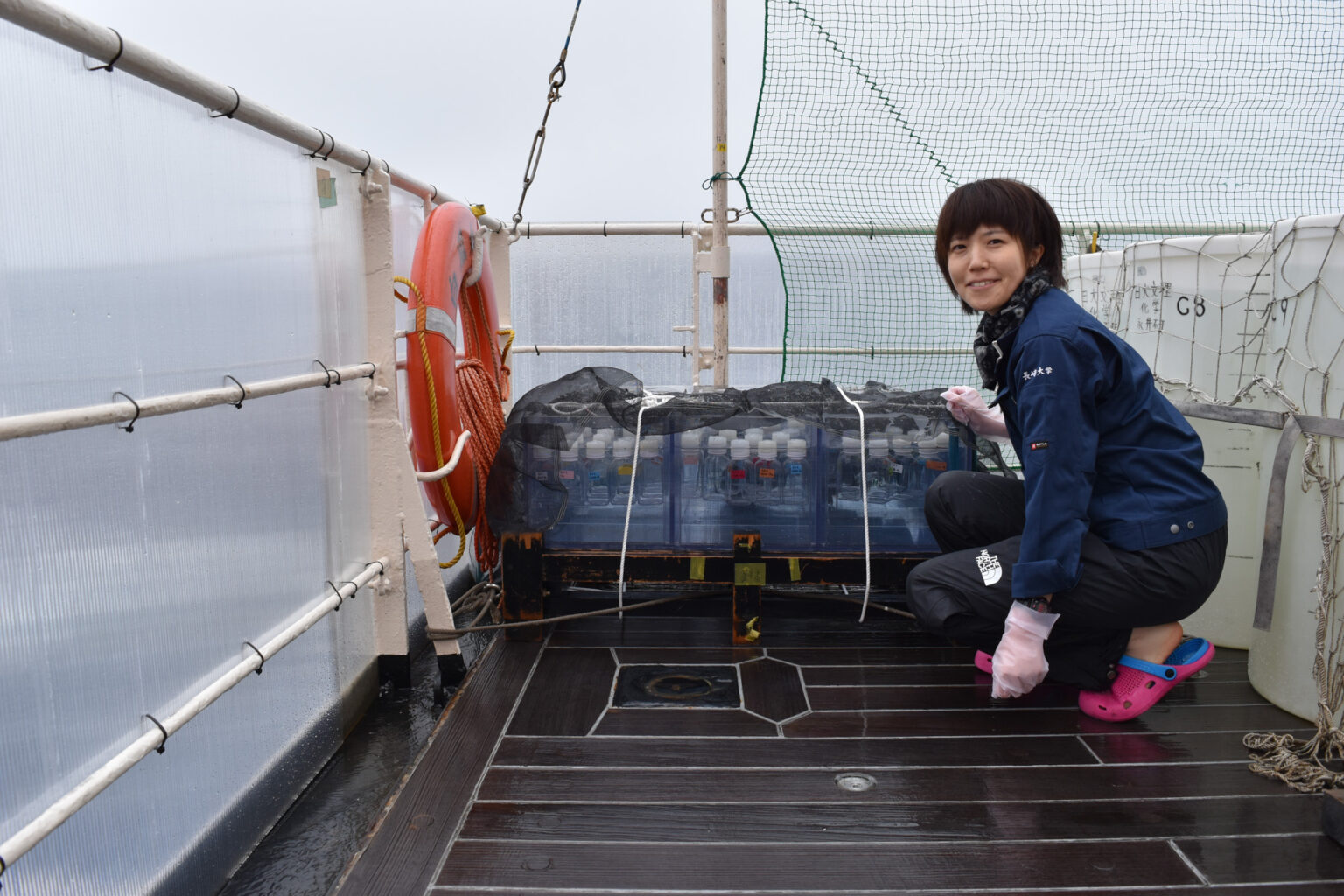

先人たちが積み重ねた膨大なデータを背に、研究者は未知なる南極海を舞台に今日も装置を潜らせる。南極海における日本の海洋観測を紹介するリレー連載。

海洋生態系を支える栄養素

今回の第67次南極地域観測隊には、 66次隊での観測(写真1)に引き続き, 海洋生態系を支える微量栄養素である鉄の分布を南大洋で分析するためのチームが参加します。どのような生物にも鉄は生命活動に欠かせない元素で、海洋一次生産を担う植物プランクトンも増殖するためには鉄が必要です。しかし, 重要な元素である鉄は海水中では極めて溶けにくく、溶けている鉄も粒子となって沈んでしまう傾向があります。南大洋の海は南極大陸以外の大陸から遠いため、鉄の供給は限られ、その結果、 南大洋の植物プランクトンは常に鉄不足であることが示されていますが、棚氷の周りや海氷が浮かぶ海域では、時おり植物プランクトンが大増殖します。

海洋学者として一度は行ってみたかった海域

昨年度に引き続き今回の67次隊の観測では、棚氷や海氷がどのように鉄分を運び植物プランクトン増殖を促進させているのかを調べることを目的に南極観測船「しらせ」で観測を実施します。また、先に述べたように南極海の一次生産の制限要因には鉄の不足が挙げられていますが、植物プランクトンの成長には鉄以外にも多様な栄養物質が必要となります。実際、南極海の中でも、場所によっては鉄だけではなく、 海水にごく僅かにしか存在していない補酵素であるビタミンB12も同時に不足しているという、いわゆる“共制限”(複数の栄養素が同時に不足している状態)が起こっている例も報告されています。こうした背景から、今回の67次隊での観測では、「鉄分析チーム」がこれまでの研究で培ってきた微量金属元素の汚染に十分に注意を払ったサンプリング技術を駆使し、トッテン氷河域周辺域の植物プランクトン群集の成長が鉄とビタミンB12の共制限を受けていたかどうかについて検証したいと考えています。

「南極海観測に参加すること自体今回が初めてなのですが、海洋学者として一度は行ってみたかった海域ですので、緊張もしますが船上での実験を楽しみにしています。」(写真2、近藤能子談)

【連載】知られざる海洋観測機器たち

前の記事| 「南極の海の鼓動」を聞く、係留系観測 https://kyoku.nipr.ac.jp/article/2269

次の記事|南極海での挑戦 ―クリーン技術を駆使した微量栄養物質の観測―(後編) https://kyoku.nipr.ac.jp/article/4980

- 近藤 能子 長崎大学総合生産科学域/大学院総合生産科学研究科 准教授

- 専門は海洋生物地球化学。これまで沿岸域から外洋域まで様々な海域において鉄を中心とした微量栄養物質の化学形態やその植物プランクトン増殖との関係に関する研究を実施してきた。第67次南極地域観測隊では、トッテン氷河周辺海域で微量栄養物質添加培養実験などを行う。

- 西岡 純 北海道大学低温科学研究所 環オホーツク観測研究センター センター長・教授

- 専門は化学海洋学・海洋生物地球化学。これまで北太平洋・北極海・南大洋・インド洋・オホーツク海・ベーリング海などで、植物プランクトンの微量栄養物質となる鉄濃度の分布や循環の研究を進めてきた。今回の第67次南極地域観測隊には、トッテン氷河周辺海域の鉄観測のチームを編成して挑む。