日々、目にする気候変動に関する情報やニュースで、わたしたちは地球の現状や変化を知ることができます。しかし、そのソースとなる「一次データ」は、誰が、どのように観測しているのでしょうか。国立極地研究所の後藤大輔助教は、北極圏にある、ノルウェー・スバールバル諸島のニーオルスン基地で、長年にわたり温室効果ガスの長期観測に取り組み、そのデータベースは世界の気候変動研究を支える重要な柱となっています。観測の実際について、後藤助教にお話を伺いました。

- 後藤大輔(ごとう・だいすけ)

-

国立極地研究所 気水圏研究グループ助教。東北大学大学院にて博士号(理学)取得。専門は大気化学。過去13年間でニーオルスン基地に24回滞在。

数少ない極域の観測拠点・ニーオルスン

ー まず、ニーオルスンという場所について教えてください。

ニーオルスンは、人が常駐する場所として世界最北とされる、ノルウェー領スバールバル諸島のスピッツベルゲン島の町です。町と言っても、主にあるのは研究観測のための施設です。もともとニーオルスンは炭鉱で栄えた町だったのですが、閉山後はノルウェー政府により科学的な研究拠点として活用され、現在は11ヶ国が基地を構えています。国立極地研究所は、1991年から北極観測の拠点としてニーオルスンで活動をおこなってきました。

ー ニーオルスンで観測をする理由は?

極域は簡単に行ける場所ではありませんし、設備が整っている施設も限られてしまいます。極域にある研究拠点はニーオルスンのほかに南極の昭和基地などがありますが、極域にある観測点はそもそも少なく、とても重要な観測拠点です。

継続的に安定して観測ができることも大きな理由と言えるでしょう。スバールバル条約(注1)の下、ニーオルスンでは科学的研究活動の制約もありません。この地で30年以上も継続して観測をしており、長期的なデータの蓄積にも役立っています。

ー ニーオルスンで得られるデータに特徴はありますか?

ニーオルスン周辺には大きな都市や工場がなく人の活動による直接的な影響が非常に少ないため、大気の自然な変動をモニターしやすいんです。ちなみに、現地のローカルな汚染の影響を防ぐため、一部の観測施設にはガソリン車ではなく電気自動車もしくは徒歩でアクセスすることがルールとして定められています。

とはいえ、ニーオルスンにも人為起源の影響は少なからずあります。ヨーロッパやロシアなどの人が住んでいるエリアから来る空気を捉えることもあります。

そういった遠方からの人為起源の影響を受けたデータを集めて解析することにも意味があります。例えば、どのような種類の化石燃料がどのくらい使われているかを推測して、各国が公表している統計データと照らし合わせることで、統計の正しさを評価することもできます。

ー 温室効果ガスの観測にはどのような目的があるのでしょうか?

近年の温暖化の主因とされる温室効果ガスの放出・吸収源を正確に理解することです。大気中の変動の実態を把握し続けることも重要だと考えています。

2016年にパリ協定が発効してから、各国は一定の目標に向かって温室効果ガスの排出量削減に取り組んでいます。国や企業が対策をおこなった結果、大気中の濃度が減ったのか、増えたのかは、モニターしてみないことにはわかりません。よかれと思って実施した施策が悪い方向に働いているかもしれませんし、測ってみないと指摘もできません。やはり観測し続けることは重要です。

ー 温室効果ガスはなぜ増えているのでしょうか?

理由はさまざまですが、最も大きな原因は化石燃料の大量消費です。産業革命以降、化石燃料を掘り出して、どんどん燃やして温室効果ガスを排出しています。観測データを見ても温室効果ガスは指数関数的に増えていることがわかっています。

ー そのデータがニーオルスンで取れていると。

ニーオルスンという一地点だけの観測データで言えることは限られており、世界中の観測点のデータを集めて、地球全体として解析をしていく必要があります。日本国内でもいくつかの地点で定点観測がおこなわれているほか、東北大学や気象研究所、国立環境研究所が中心となって貨物船や航空機を利用した3次元的な観測もおこなわれています。やはり一点一点の積み重ねが重要。そのうちのひとつがニーオルスンということです。

観測の実際

ー 温室効果ガスの観測にはどのような手法があるのでしょうか?

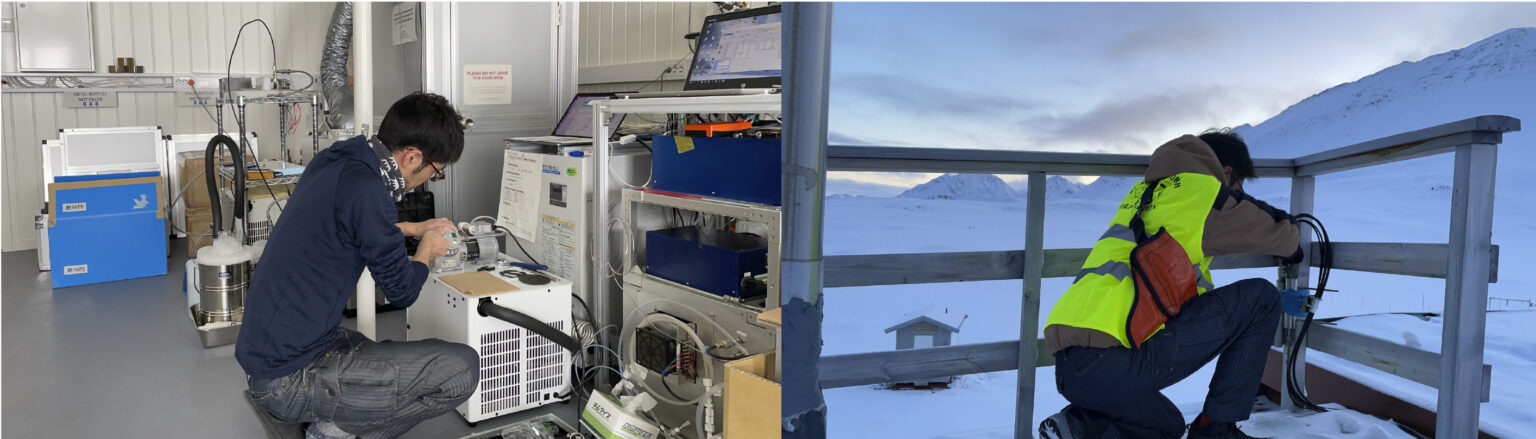

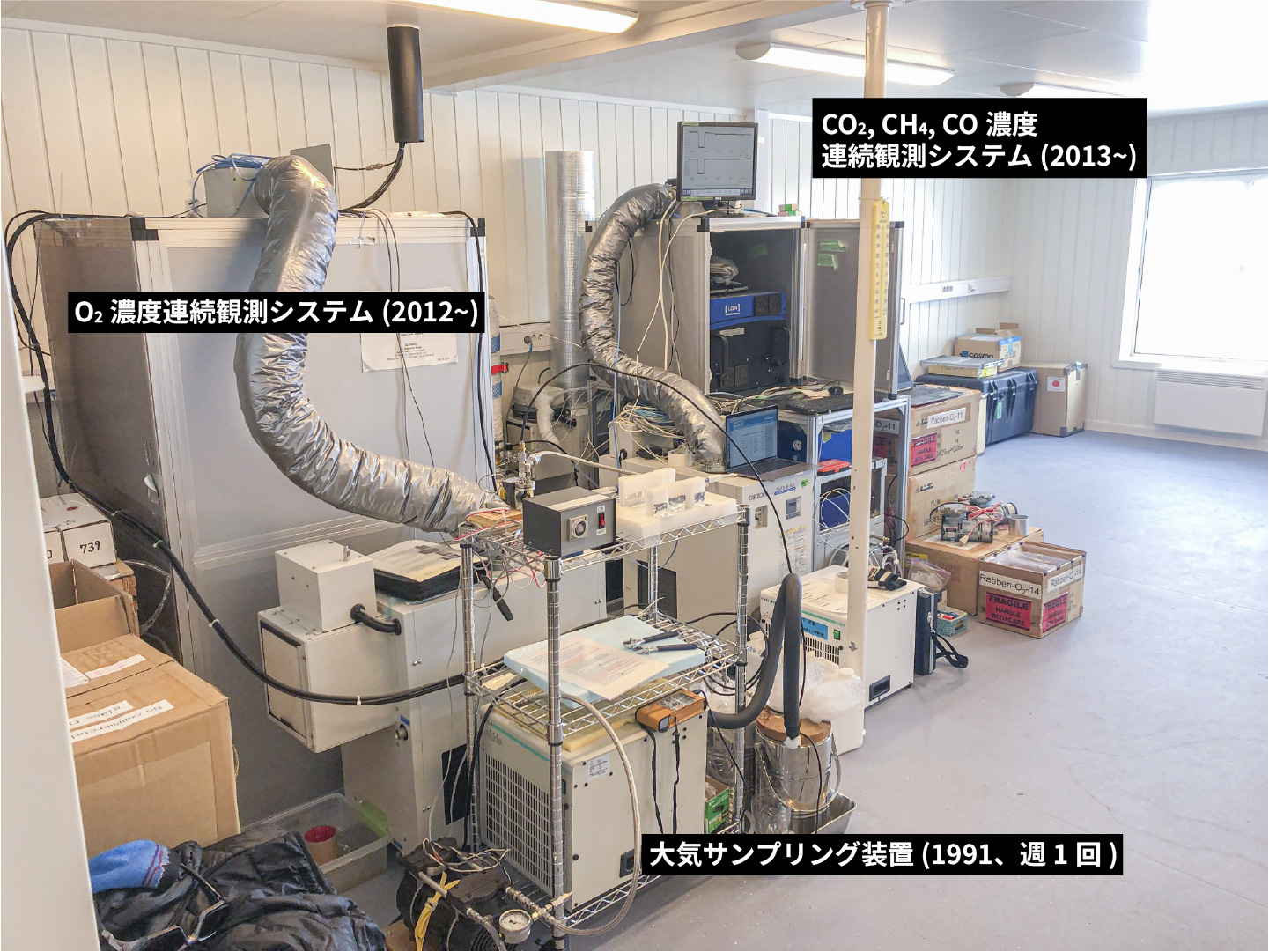

観測方法は大きく分けてふたつあります。ひとつは現地で空気を採取して、持ち帰ってきて国内で分析する方法です。もうひとつは、分析装置自体を現地に置いて、そこで大気を吸引して連続的に分析をする方法で、連続観測と呼んでいます。

ニーオルスンでは週に1回、現地に常駐しているノルウェー極地研究所のエンジニアの方に依頼して大気を採取しています。サンプルは一定量が貯まったら極地研に送ってもらって、国内で分析するという作業を関連研究機関と協力してずっと継続しています。

ー 観測方法について、もう少し詳しく教えていただけますか?

二酸化炭素の場合は、今のところ「非分散型赤外分析計」を主に使用しています。原理を簡単に説明すると、二酸化炭素が赤外線を吸収する性質を利用した分析方法です。測りたい空気を分析計に流し、その空気に赤外線を当てます。そうすると、空気に含まれている二酸化炭素によって赤外線が吸収され、減衰した赤外線が検出できます。この減衰度合いを計測することで、二酸化炭素の濃度がわかります。

現地での連続観測では、「レーザー分光分析計」という装置を使用しており、二酸化炭素以外にもメタンなどのほかのガスも同時に測ることができるのが特徴です。

ほかにも、極地研の施設ではガスクロマトグラフという、空気中に含まれるいろいろな成分を分けて調べる装置も使用しています。測定する空気をキャピラリーという細長いチューブに流すと、空気に含まれる成分が時間差で順番に出てきます。各ガス成分が出てくる時間と検出される強さを記録することで、対象としている成分がどのくらい存在しているか、つまり濃度を測っています。

ー ニーオルスンと極地研の間では、どのようにサンプルをやり取りしているのでしょうか?

金属製のボトルを使用しています。容積が800ccほどあり、現地の空気を詰めてニーオルスンと極地研の間を輸送しています。サンプルは温室効果ガスの濃度だけでなく同位体比の分析にも使うのですが、その時しか得られない貴重なサンプルなので、とにかく余すことなく使っています。

観測から見えてきた新しい事実

ー 最新の観測成果を教えてください。

モニタリングの分野は継続こそが肝で、ビッグニュースってあまりないのですが、最近、メタンに関する研究成果を発表しました。メタンにはいろいろな種類の放出・発生源や吸収・消滅源があり、その大気中の変動はすごく複雑です。いまだによくわかっていない部分もあるんです。

そこで、メタンの濃度と同位体比を使い、メタンの各放出源が過去30年間の大気中のメタン濃度の変動にどのくらい寄与していたかを解析した結果を発表しました。メタンも二酸化炭素と同じく産業革命以降増加している温室効果ガスです。1990〜2010年頃には石油や天然ガス由来のメタン放出が大きく増加したとされていました。

しかし新たな解析では、実は微生物由来のメタンがこれまで考えられていたよりも大きく増加していたという結果が出ています。例えば水田のような嫌気的な状況下で微生物がメタンを出すのですが、そのような微生物由来のメタンの中でも畜産業や廃棄物埋立に起因する放出が増加しています。

温室効果ガス対策といえば、これまでは化石燃料を燃やす火力発電をはじめとするエネルギー産業の取り組みに注目が集まってきましたが、畜産業でも重点的な対策が必要だという主張に繋がる研究です。今までの定説とは違う結果となりましたが、その解析の中にニーオルスンの観測データも使用しています。

ー どうしてメタンの排出源がわかったのでしょうか?

メタンの同位体比を調べます。メタンの化学式はCH4です。Cは炭素、Hは水素で、炭素原子に4つの水素がくっついています。この炭素や水素の重さが違うメタンを、メタンの同位体と呼んでいます。

そのメタンには、化石燃料や微生物の活動などさまざまな排出源があるのですが、排出源によって同位体の値が異なります。つまり、メタンの濃度と同位体を同時に測ることで、排出源がある程度わかるのです。

ここでは、観測に加えて数値モデルを使います。コンピューター上に作った仮想地球に、大気や気象データ、さまざまな物理法則を入れることで、空気の流れをシミュレーションできます。

その仮想地球にメタン排出のデータベースを入れると、メタンが大気の流れに乗って仮想地球上を巡っていくんですね。ここで、メタンの分布や時間的な変化を計算することができます。

このような数値モデルで計算したメタンの濃度と同位体比の変化を実際の観測データと比較することで、どのような放出源からどれくらいのメタンが出ているか、それがどのように変化してきたかというのが推定できるのです。

ー 温室効果ガスの増加は揺るぎない事実として、これからはどのような研究が進められるのでしょうか?

排出源や吸収源の内訳をよりくっきりさせることにフォーカスされていくのではないでしょうか。排出源が歴史的にどのように変わってきたかを調べ、さらにはどのように削減していくかといった政策などに繋がっていくと思います。

メタンは地球大気中の三大温室効果ガスのひとつで、二酸化炭素に比べて量が少なく、大気中に1,000年以上滞留することもある二酸化炭素と異なり10年ほどで分解されてしまうのですが、単位量あたりの温室効果は二酸化炭素よりはるかに大きい。 だから、わずかであっても温暖化を促進させてしまうんですね。そういう意味でメタンの動向も注視していく必要があります。

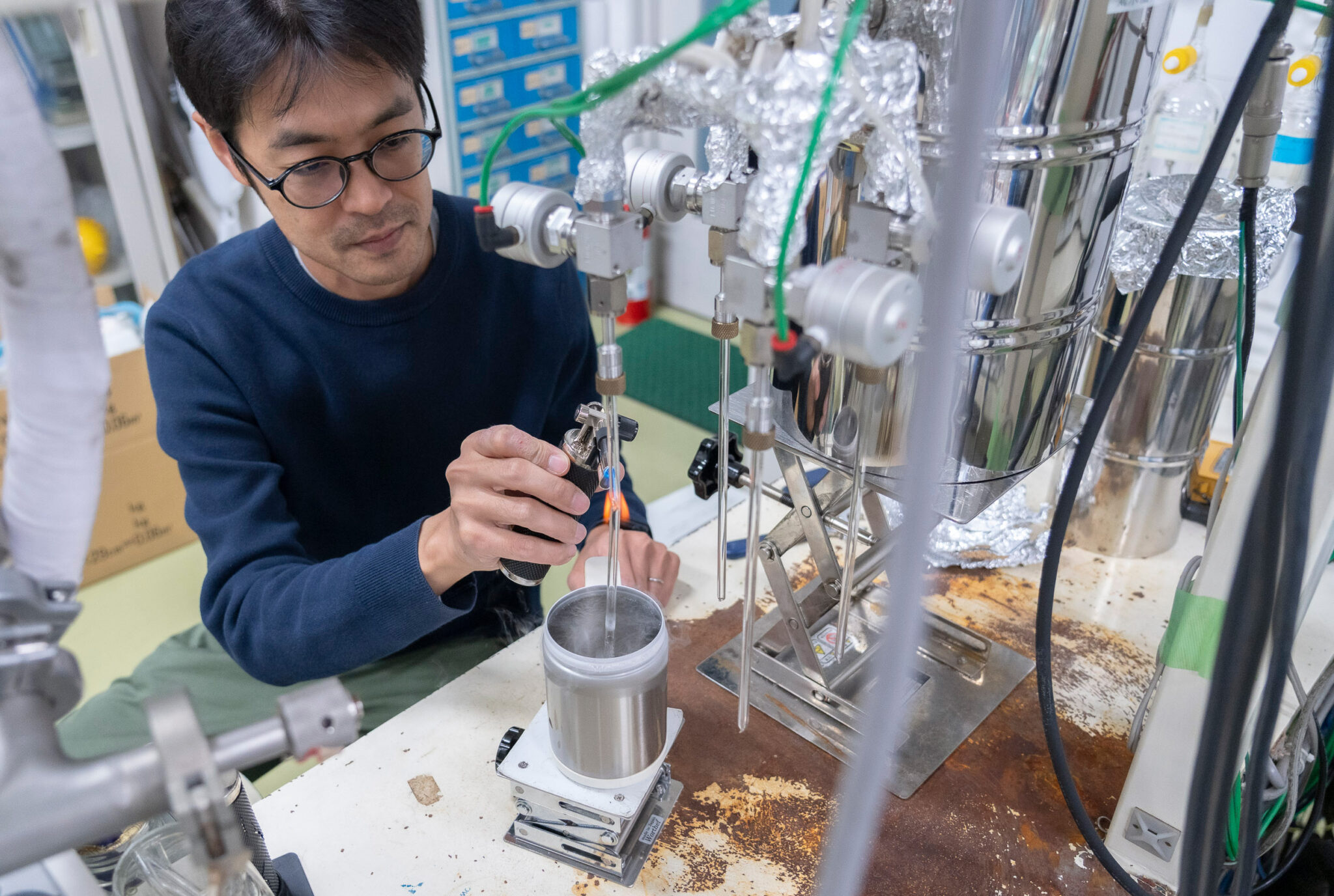

ー 機器の開発もご自身で行っていると伺いました。

今年、南極の観測隊に参加する予定で、昭和基地に持ち込む新たな観測システムを作っていました。このシステムはメタン濃度を観測するものです。昭和基地でのメタン観測は1987年からおこなっていますが、ずっと同じ機器を使ってきました。もちろんメンテナンスしながらですが、老朽化が進んでおり、数年前から置き換える計画を立てていました。

古かった機器が40年ぶりぐらいに新型に置き換わります。しばらくは新旧を並行で走らせて、1年ぐらいデータを比較します。データの連続性と言いますが、機器を入れ替えたことで観測値に差が出ていないかチェックした上で本格運用に移ります。

極地研が温室効果ガス観測に取り組む意義

ー 後藤助教は、一貫して温室効果ガスの研究に取り組まれてきたのですか?

大学院の研究では、大気の酸素濃度を測るシステム開発をしていました。酸素は温室効果ガスではないのですけど、二酸化炭素の変動と大きく関わっています。というのも、物が燃えるときは必ず酸素を使いますし、植物も二酸化炭素と酸素を同時にやり取りしているからです。

二酸化炭素と酸素を両方同時に測ることで、二酸化炭素の排出量に対しての吸収、つまり収支を推定することができます。そのため酸素を測るためのシステム開発からはじまり、ニーオルスンでもその装置を用いた測定、研究をおこなってきました。

ー 温室効果ガス観測の未来は?

極地研の温室効果ガス観測は、極域という立場から、地球全体のモニターの一端を担っています。ニーオルスンにしても、昭和基地にしても、30年以上も継続してデータを蓄積してきたという実績があり、ずっと引き継がれてきた伝統のような一面もあります。これらのデータは、極地研だけでなく国内外の研究者からの需要も多く、地球大気の研究には欠かせないものです。

気候変動がこれからさらに注目を集めるのは間違いありません。これからの気候予測や気候変動に対する的確な対応のためには、大気中の温室効果ガス変動の実態把握が不可欠です。今の状態を記録するのは今しかなく、その積み重ねは将来の研究資産にもなっていきます。大気の観測は今までよりも大きな役割を担っていくでしょう。

(注1)スバールバル条約:1920年、第一次大戦直後にスバールバル諸島の取り扱いに関して多国間で条約が取り交わされました。その結果、スバールバル諸島に対する主権はノルウェーが保有するものの領土ではなく、条約加盟各国が自由に活動できる地域となりました。この条約のもと、今日のスバールバル諸島は北極研究の基地として世界中の科学者に開かれています。

写真:国立極地研究所、取材・原稿:小林昂祐、編集:服部円