北極では急激な地球温暖化による環境の変化や地域住民から国際社会レベルまでのさまざまな関心が重なり合っています。こうした複雑な課題に向き合い、未来に備えるために動き始めたのが国立極地研究所が中心となって進めている北極域研究強化プロジェクト「ArCS III」です。本プロジェクトディレクターの羽角博康客員教授が「ArCS III」の構想を語ります。

- 羽角博康(はすみ・ひろやす)

- 国立極地研究所 客員教授。北極域研究強化プロジェクト(ArCS III:Arctic Challenge for Sustainability III)プロジェクトディレクター。東京大学 大気海洋研究所 気候システム研究系 気候モデリング研究部門 教授。専門は海洋物理学。

国家プロジェクトとしての北極研究

ー長年、北極に関する研究をされていますが、そもそも北極とは社会的にどのような意味を持つ場所なのでしょうか?

北極に対するイメージは人によってさまざまです。北極海や北極圏を思い浮かべる人もいれば、人々が暮らす北極域全体として捉える人もいます。大きな特徴は、南極とは異なり北極には人が住んでいることです。人が住むということは資源があり、そこに人々の活動が積み重なって社会が形成されてきました。そのため、南極条約のように特定の国の領有権を制限する仕組みは適用できません。先住民もいれば、複数の国から移住してきた人々もいて、利害関係が生まれ、それぞれの目的が複雑に絡み合っています。

さらに地球温暖化の影響で氷が融け、利用できる場所とできない場所が変化しています。安定した環境だったはずの地域が住みにくくなり、人々の移動が生じています。北極は社会的にも大きな影響を受けている場所なのです。

ー資源とはどのようなものですか?

魚などの水産資源や、レアメタルといった海底資源があります。沿岸に近い部分は特定の国の領海ですが、それを越えて深い海域はどの国も自由にアクセスできます。ただし、地球全体の資源とみなされるため、勝手に開発しないよう国際的な規制も設けられています。

ーなるほど。そうした社会的な意味を持つ北極で、国立極地研究所はいつから研究をしてきたのですか?

大規模なプロジェクトとしては、2011年に GRENE北極気候変動研究事業(グリーン・ネットワーク・オブ・エクセレンス事業 北極気候変動分野「急変する北極気候システム及びその全球的な影響の総合的解明」) が始まりました。それ以前は研究者が個別に北極で調査をしていましたが、国家プロジェクトとしてチームを組織したのが GRENE北極気候変動研究事業 です。その後、2015~2019年度に Arctic Challenge for Sustainability(ArCS)、2020~2024年度に ArCS II を実施。そして2025年4月からは ArCS III が始動しています。

ーなぜ個々の研究者が研究するだけでなく、プロジェクトとして稼働しているのですか?

私の理解では、国策としての側面があると考えています。北極には北極評議会という枠組みがあり、カナダ、ノルウェー、ロシア、デンマークなどを含む8カ国が構成国です。日本は加盟国ではなく、オブザーバー国として参加していますが、北極における発言力を獲得するためには、国家プロジェクトとして研究を推進する姿勢を示す必要があります。もちろん、提言をおこなうには科学的根拠が不可欠です。個別研究だけではその根拠を十分に示すことができない場合が多いため、大型プロジェクトとしてさまざまな分野の研究をおこなう意義があります。

ー北極の研究といっても、氷河や海洋、生物などさまざまな分野にまたがりますよね。

いわゆる北極を研究する北極学会はないんです。もちろん、それぞれの分野には学会がありますが、対象は北極に限られません。例えば、私の専門である海洋学では、北極以外の海を研究対象とする研究者も多く所属しています。異なる分野の学会に分かれているため、北極をテーマに研究していても、分野をまたいで積極的に交流や情報交換をする機会は多くありません。その点で、研究者が北極を軸に集まり、コミュニティとしてつながれる場所があるのは大変ありがたいことです。

異分野の研究者が集まる理由

ー研究を始めて約15年ですが、どのような変化がありましたか?

一番の変化は、異分野の研究者とコミュニケーションを取るようになったことです。最初はお互いに全く理解できませんでしたが、徐々に互いの研究に興味を持ち始め、会話が成り立つようになりました。海の研究者と陸の研究者がチームを組み、異分野融合の共同研究も進められています。北極域の研究者コミュニティが着実に育ってきたと感じています。

一方で、私自身の研究そのものは大きく変化していません。自然科学の分野では、研究コミュニティの規模や活動の活発さは大きく変わらないと思います。もちろん技術的な手法の面ではシミュレーションの発展などがありましたが、それはどの分野でも同じです。現地調査をおこなわずとも、大量のデータを活用したシミュレーション研究が可能になり、北極に行かなくてもできる研究も進められています。

ーそれぞれのプロジェクトについても教えてください。

GRENE北極気候変動研究事業が始まった当初は自然科学が中心で、北極における地球温暖化の影響を氷河や大気に対して定量的に調べる研究がおこなわれました。その後、北極域の変化が他地域にも影響を及ぼす可能性が指摘され、どのようなメカニズムがあるのかを探る研究へと広がっていきました。

次に始まった ArCS の時期は、ちょうど SDGs の啓発が盛んになり始めた頃でした。自然科学だけでなく、人文科学や社会科学を含む研究体制が整えられ、北極の利用やガバナンス、住民生活への影響なども対象とするようになりました。

ただし自然科学の分野では、長期にわたって質の安定したデータを蓄積しなければなりません。それがなければ、温暖化が進んでいるのかどうか判断できないからです。時間の経過とともに変化を記録し続けることがサイエンスの基盤であり、その基盤を支えるために国家プロジェクトとしてチームを組む意義があります。

ー異分野の研究者が集まるプロジェクトというのは日本以外にもあるのですか?

もちろん諸外国にもありますが、日本は比較的早い段階から取り組んできました。さらに、共同研究や研究者同士のコミュニケーションがこれほど盛んなのは日本ならではだと思います。日本ほどコミュニティ内の意思疎通がしっかりしているところはあまりないとも聞きます。

研究を伝え理解してもらうために

ーArCS IIIが掲げる「人々の役に立つ研究成果を創出する」とは?

日本から北極は遠い存在に思えるかもしれませんが、間接的であっても日本に影響を与えています。また国際社会において、日本が北極にどのように関わるかも重要です。国レベルだけでなく自治体の政策判断においても、科学的根拠に基づいた意思決定が求められます。その材料を提供することが研究の役割だと考えています。

つまり ArCS III の研究は、研究者自身が北極の現状や影響を理解するだけのものではありません。例えるなら天気予報のようなものです。単に数値を示すのではなく、熱中症警戒アラートや洗濯指数といった形でわかりやすく提示し、より多くの人に理解してもらうことを目指しています。

ーいわゆる研究者のアウトリーチ活動とは少し違いそうですね。

近い部分もありますが、自分の研究を伝えるだけではなく、そのデータを利用する人の視点に立ち、役立つ形を考えています。私たちが知ったことを一方的に教えるのではなく、どうすればそのデータを活かすことができるかを受け手とともに考えていきたいのです。自然科学だけでなく、人文科学によるルールメイキングも同様に、実際に暮らす人々にどう役立てるかを検討しています。その一例として、論文だけでなく書籍の刊行も予定しています。

ー自然科学だけでなく人文科学の研究者も参加しているとのことですが、それぞれの割合はどれくらいですか?

自然科学と工学を合わせた理系がおよそ8割、歴史学や法学などの文系が2割ほどです。もちろん、学際的な研究をしている研究者も多いので、実態はもう少し地続きです。文系では、もともと北極に関心を持っていた研究者は多くいても、大型研究プロジェクトという方向性があまり意識されていなかったようですが、これまでのプロジェクトを通じて互いに声をかけ合う中で徐々に参加が広がってきました。

ー理系と文系でいえば量的研究と質的研究など、研究作法も全く異なりますよね。それをまとめていくことは大変では?

無理にまとめようとはしていません。むしろ自発的なつながりを大切にしています。まだ立ち上げて10年ほどで、激しい議論や衝突に至る段階ではなく、ようやくお互いにコミュニケーションが取れるようになってきたという感覚です。今は新しい関係が芽生え始める、楽しい時期ともいえます。

私自身の実感では、研究手法の違いだけでなく、根本的な発想そのものが異なります。自然科学は普遍的な真理を追究する学問ですが、人文科学は人間社会が前提にあるため相対的です。そこに大きな違いを感じます。ただ、その違いをつなぐことが大切です。自然科学の研究者が自分の成果を社会に伝えたいとき、どう伝えればよいのか、社会はどう受け止めるのか。文理融合といって単純に一体化するのではなく、それぞれの立場や視点を活かしながら伝える方法を学び合うことが必要なのです。

分野を超えた研究から見えてくるもの

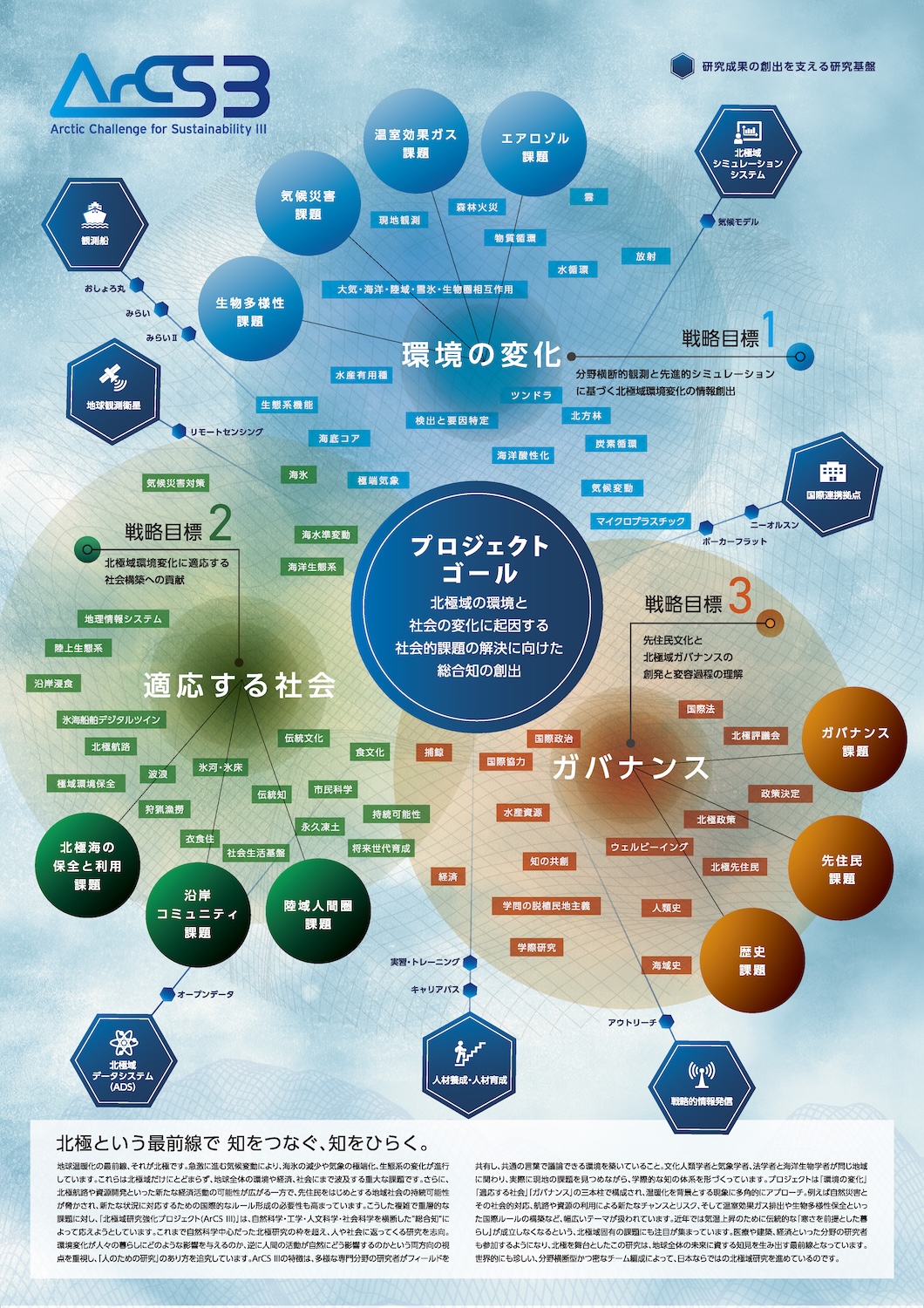

ーArCS IIIでは3つの戦略目標「①観測・シミュレーション、②環境変化適応、③先住民文化・ガバナンス」を掲げていますが、それぞれ教えていただけますでしょうか?

今回は自然科学の中でも分野横断的に取り組み、よりわかりやすい形で進めています。例えば ArCS II では「大気・海洋・雪氷・陸域」の4つの研究分野に分かれていましたが、ArCS III ではそれらをつなぐ構造を重視し、戦略目標①観測・シミュレーションの中でも「エアロゾル」「気候災害」「生物多様性」といった、人々が直接関わり理解しやすいキーワードに置き換えて構成しています。

また ArCS や ArCS II では「自然環境が人にどう影響するか」を調べてきました。その流れを引き継ぎつつ、戦略目標②環境変化適応では、自然環境の変化が人間社会やコミュニティにどのように関連するかを扱います。北極海沿岸の保全や利用、沿岸住民の未来につながる具体的な課題を対象にしていきます。そして社会を見る中で『歴史』という視点が新たに加わった、戦略目標③先住民文化・ガバナンスです。自然環境の変化が最終的に人にどのように返ってくるのかを知るには、歴史が重要だと考えています。自然環境だけでなく社会も変化しており、その相互作用がどのような影響をもたらしてきたのかを調べる必要があります。

ーこれらの目標で北極域の研究が進むと、どんな未来が見えてくるのでしょうか?

まずは国民一人ひとりに北極域の問題や課題を知ってもらうことです。むやみに危機感をあおるのではなく、抱えている問題を理解し、確かなデータをもとに考えることが重要だと考えています。そのためには、より身近で親しみやすい形で伝える工夫が必要です。その先にどう行動するかは、社会全体に委ねられています。

ー今回は若い研究者の方々も参加していますよね?

ArCS III には学生や若手研究者が数多く参加しています。チームリーダーや責任者も一世代若返りました。人材育成の一環として、このプロジェクトでは特任助教の公募採用もおこないました。アクティブで意欲的な若手研究者が多く集まっており、今後さらに多くの人に北極研究に参加していただきたいと思います。彼らが分野を超えて成果を上げていくことで、北極研究の発展にもつながると期待しています。

写真:国立極地研究所、取材・原稿:服部円