いつもと違う場所に出かけるといつもと違うことに出会います。ドームふじは南極氷床で最も標高の高い地域の一つです。そこで1年を過ごした人は34人しかいません。それぞれの人が記憶に残したものは異なるでしょう。その特別な場所で過ごしたからこそ体験したことや始めた研究を紹介していきます。伝聞ではない、一次情報を届けます。

上空ほど気温が高い!?

標高約1,000 mの軽井沢は夏の避暑地として有名です。標高の高いところほど気温が低いのは気象の一般です。ところが、条件が整えば、標高が高いほど気温が高くなる場合があります!気象学の教科書には気温逆転(層)という言葉で説明されます。それが地上からはじまっていれば接地気温逆転層です。

40年前の想像力

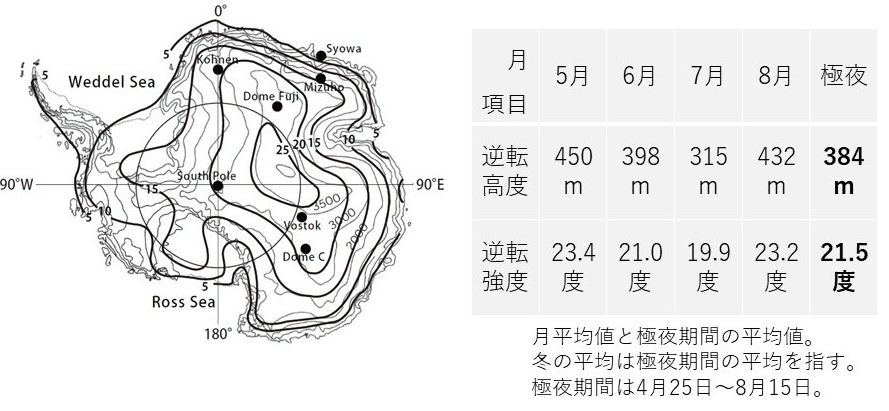

ドームふじは地球上で最も顕著な接地気温逆転層が形成される場所の一つです。ここからは簡単に逆転層と呼ぶことにします。南極氷床全体が逆転層で覆われていることは1960年代には知られていて、教科書にも説明されています。地上気温と逆転層の最上層の気温の差を逆転強度といい、南極の地図の上にそれを推定した分布が描画されています(図1左)。南極では最大25度以上になるとされます。

ドームふじで観測してみると、冬(極夜期間)の平均は、逆転層の厚さ(地上からの高さ)が約400 m、逆転強度が約21度でした(図1右)。教科書の推定ではドームふじは20度と25度の線の間に位置しています。冬が終わるころ、私たちが実際に観測した結果が40年前の推定に一致したことが分かり、観測が不十分だった時代の研究者の想像力に驚かされました。

知っていたことを観測したときのこと

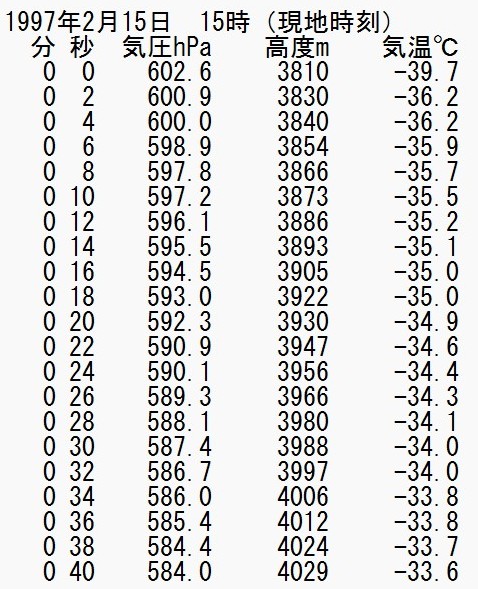

この逆転層を観測したのは気象ゾンデです(写真1)。1997年2月15日が観測の初日でした。放球直後からパソコンに表示されるデータをずっと眺めていました。高度が徐々に上がっていくにつれ、気温が上がり続けました(表1)。「これはあの逆転層だ!」とまず感じました。そして、気温がいつまで上昇するのかを見つめていました。誰もが経験できることではありません。私が南極の内陸の観測に傾倒していった最初のきっかけでした。

人類が「星のささやき」を聞けたわけ

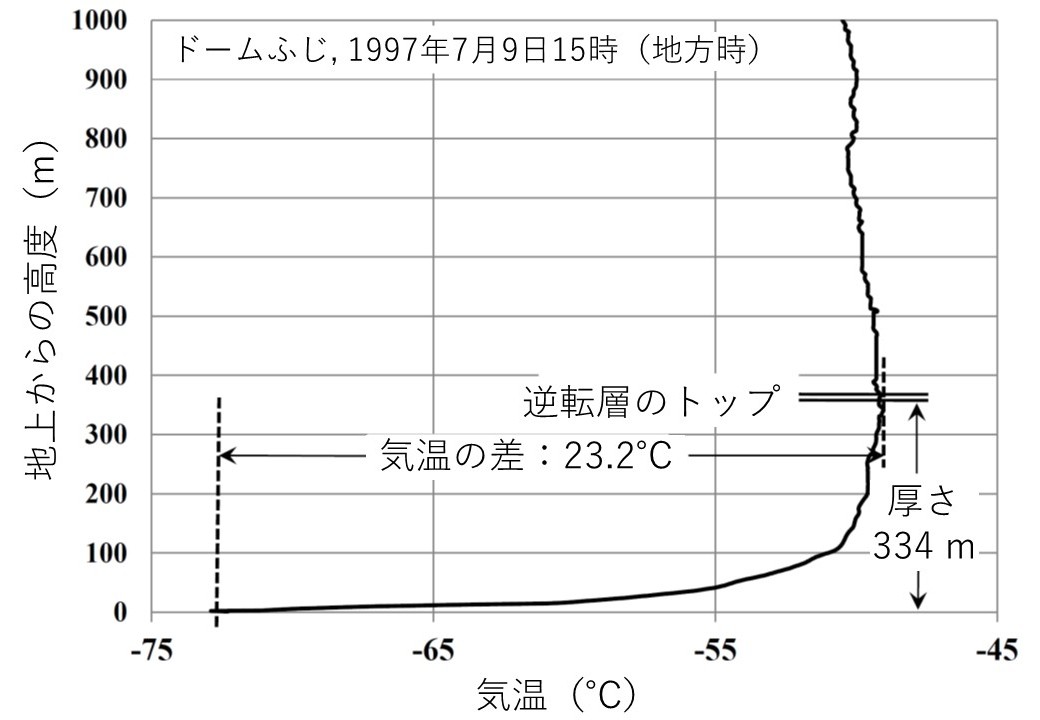

1997年7月9日(図2)、地上の気温がマイナス70度より低いこの日、「星のささやき」は聞こえていたはずです。伝え聞くところではマイナス50度以下で聞こえるというのです。そういえば、マイナス40度以下になると氷晶ができやすくなることを雲物理学が教えています。両者の数値が近いことに意味がありそうです。 もう一度この図を見てください。逆転層最上部はマイナス50度くらいです。もし、このまま地上に向かって気温が上昇する普通の状態であれば、地上気温はもっと高くなってしまい、「星のささやき」は聞こえないでしょう。「星のささやき」の故郷、シベリアもこの逆転層で覆われています。そうしてみると地球に接地気温逆転層があるから「星のささやき」が聞こえているのかも知れません。

-256x256.jpeg)

- 平沢尚彦 国立極地研究所 気水圏研究グループ 助教

- 学生時代を過ごした筑波大学と名古屋大学では熱帯の気象と梅雨を研究しました。博士の学位は極地研究所に就職してから始めた南極に昇温と降水をもたらす気象システムに関する研究で北海道大学から授与されました。今、極地研究所で30年以上を過ごしました。5回の南極は1997年のドームふじ基地での越冬で始まって2018年の昭和基地での越冬で終わりました。南極の降雪観測を試験するための北海道陸別町での観測は16年目に入ろうとしています。