いつもと違う場所に出かけるといつもと違うことに出会います。ドームふじは南極氷床で最も標高の高い地域の一つです。そこで1年を過ごした人は34人しかいません。それぞれの人が記憶に残したものは異なるでしょう。その特別な場所で過ごしたからこそ体験したことや始めた研究を紹介していきます。伝聞ではない、一次情報を届けます。

大雪

ドームふじでは珍しく地吹雪が吹き荒れ、厚い雲が全天を覆い、真夏の気温になったミッドウィンターの日々に、降雪があったはずですが、地吹雪と混合していましたので、降雪量は測れませんでした。しかし、このブロッキング現象が運び込んだ水蒸気が大量の雪を降らせたことは周囲の積雪の増え方を見て想像がつきました。

ドームふじの1年間に積もる雪の深さは10 cmしかありません。水にすれば3 cmです。積雪が数cm増加するのはドームふじでは大雪です。とても少量の大雪です。その後、このような現象が数回起こりました。そうしているうちに、このような現象が数回発生しただけで、年間の積雪量を賄ってしまうと考えるようになりました。この考えは、ここで生活をするうちに感じた「ダイヤモンドダストが南極氷床を作った」という考えからすれば、天動説から地動説への大転換のようなものです。

ブロッキング vs. ダイヤモンドダスト

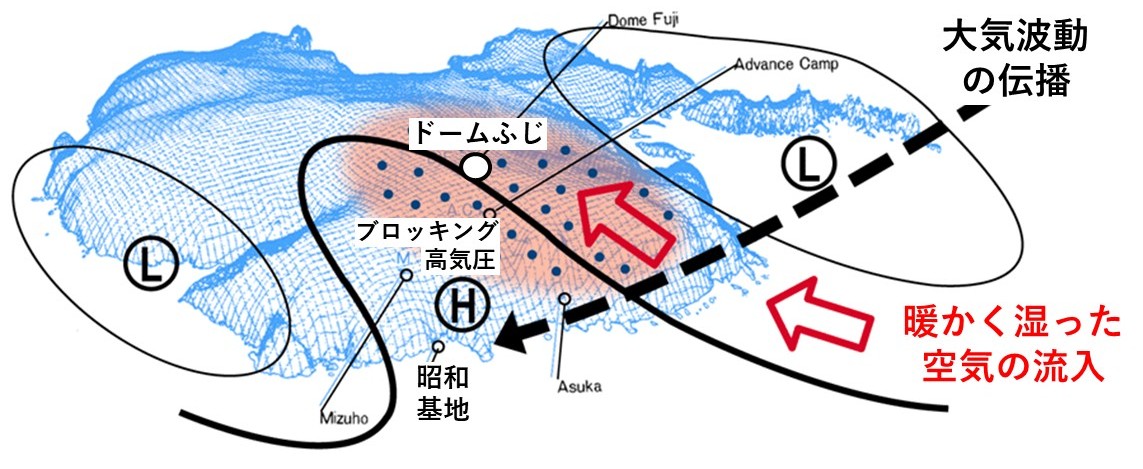

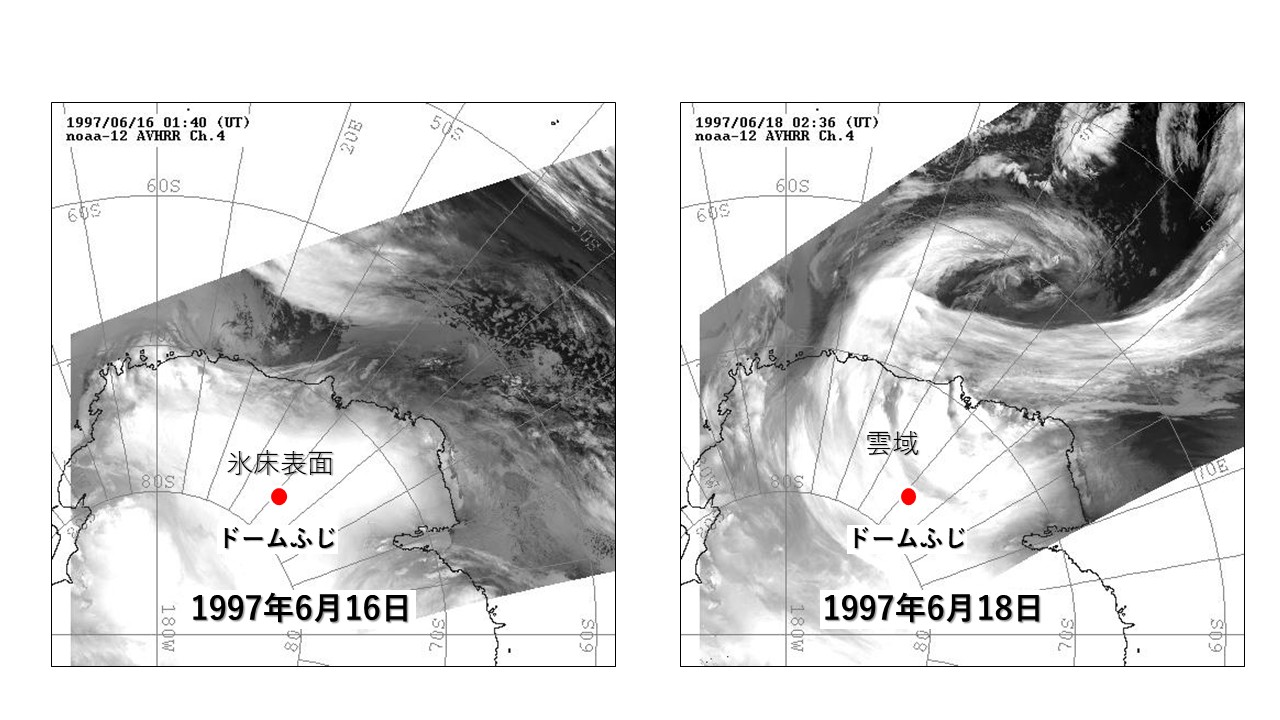

ブロッキング現象は南極氷床の内陸奥深くに熱と水蒸気を大量に送り込む最も適したシステムです(図1)。人工衛星の画像はブロッキング現象とともに南極氷床上に雲が一気に広がったことを示しています(図2)。南極氷床を作ってきたのはダイヤモンドダストか、それとも年に数回発生するだけの大雪か?

ドームふじで持ったこの疑問は、この後の研究者人生を共に過ごすものとなりました。

余談

それにしてもドームふじの年間降水量は少ないです。30 mm。日本は1,500~2,000 mmですから、50分の1以下です。サハラ砂漠でさえ100 mmというのです。淡水の水は世界で一番沢山あるにも拘らず。

このような不思議な南極内陸域を称して、白い砂漠とか氷の砂漠と言われることもあります。大量の水は固体であり、欲しいのは液体だということなのでしょう。 私たちがドームふじで見たダイヤモンドダストや大雪、足元の積雪、そして南極氷床は、地球の水の大循環における一局面として捉えることができます。海から蒸発した水蒸気は南極氷床で雪となって降り積り、南極氷床の氷の流動によって末端部から氷山として海に戻ります。

-256x256.jpeg)

- 平沢尚彦 国立極地研究所 気水圏研究グループ 助教

- 学生時代を過ごした筑波大学と名古屋大学では熱帯の気象と梅雨を研究しました。博士の学位は極地研究所に就職してから始めた南極に昇温と降水をもたらす気象システムに関する研究で北海道大学から授与されました。今、極地研究所で30年以上を過ごしました。5回の南極は1997年のドームふじ基地での越冬で始まって2018年の昭和基地での越冬で終わりました。南極の降雪観測を試験するための北海道陸別町での観測は16年目に入ろうとしています。