想像もしなかった光景を目にすること、その場に身を置いて感じることが潜水調査の醍醐味である。南極海氷下の潜水調査のパイオニア、渡邉研太郎名誉教授が記す、南極の海の潜り方。

潜水によりヒトが直接海中の生物群集を観察・採集し、現場実験も可能となった。「百聞は一見にしかず」というように、実際に現場を見るといろいろなことが五感を通して体感・理解でき、想像・妄想することもでき、それによって研究の方向を見定め、ユニークな仮説を立てることもできる。が、画像や映像それだけではなかなか論文にはできない。

昭和基地周辺では、国立極地研究所の星合孝男先生が実施した越冬期間を通しての調査により、アイスアルジーが海氷の生長に伴って秋期と春期から夏期にかけて海氷の下部で増殖する状況(写真1)が明らかにされていた。筆者は第24次南極地域観測隊で、環境条件の異なる複数の定点で、海氷下の観測データも集めながら、どのような種の微細藻類がどのように増減するのかも解明しようと、アイスアルジーの年間を通した調査を計画した。

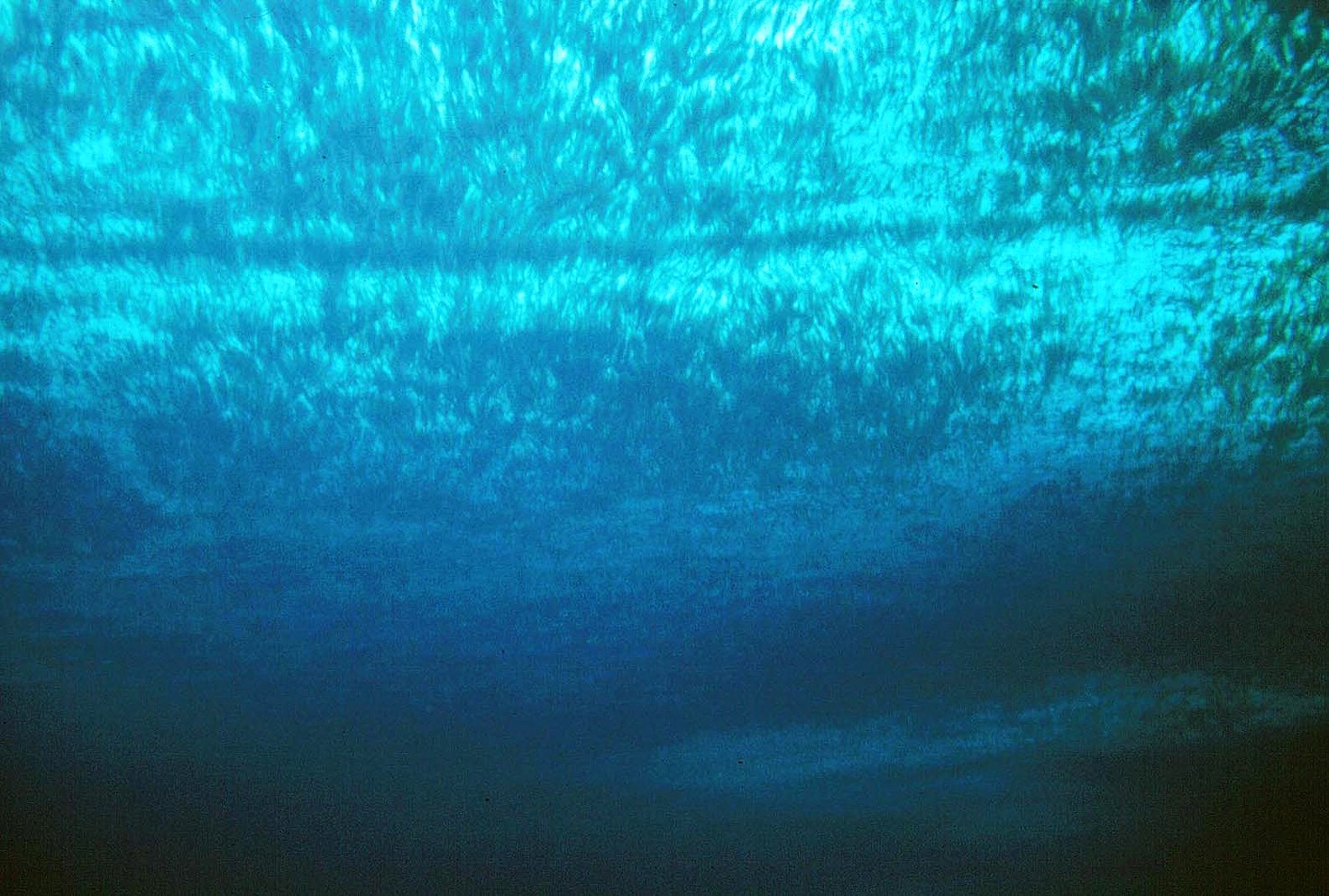

まず夏期間には、南極観測船「ふじ」が昭和基地に接岸する前に、停泊中の「ふじ」の近くの定着氷域(陸から沖に向かって広がる海氷域)で潜水調査を行い(写真2)、海氷下面が融け始めてアイスアルジーがクモの巣状になっている様子を観察した(南極資料81、1984)。越冬が始まってからは、前次隊から引き継いだ4か所で海洋観測を定期的に実施しつつ、海氷柱を延べ106回(1回あたり2本)採取(写真3)して、海氷中のアイスアルジーや融かした氷の塩分濃度などの鉛直分布を調べた。また、22次隊で底生生物調査を行った北の瀬戸でも越冬中に潜水調査を実施した。

越冬も半ば、マイナス30度以下となる年間最低気温を記録する8月を過ぎると日差しが次第に強くなり、昭和基地では野外調査の準備があちこちで始まる。アイスアルジーも海氷の中で少しずつ増え始め、10月になると氷上から採取した氷柱の下部は、積雪の少ないところでは着色が肉眼でもはっきりわかるようになっていた。10月中頃からは、アデリーペンギンが昭和基地の西3km程にある集団営巣地に子育てのために北の海から集まり始める。そんな中、11月5日に北の瀬戸の観測定点で潜水調査を実施した。

前回紹介したように7月半ばには真っ白い海氷の天井が広がっていた場所には、長さ5〜15cmの緑褐色のヒモのような微細藻類の群体が天井一面ぶら下がっていた(写真4)。海氷にしっかり付着しているのではなく、手で水流を起こすと海氷から離れて沈んでいく程度にゆるい着き方だった。写真上部の横方向に伸びて見える群体の密度が高い部分は、海氷に入った割れ目に一致していた。海氷の割れ目の上には積雪の隙間ができて光がより多く海氷に差し込むため、光合成がより盛んになってアイスアルジーが増殖したと考えられた。

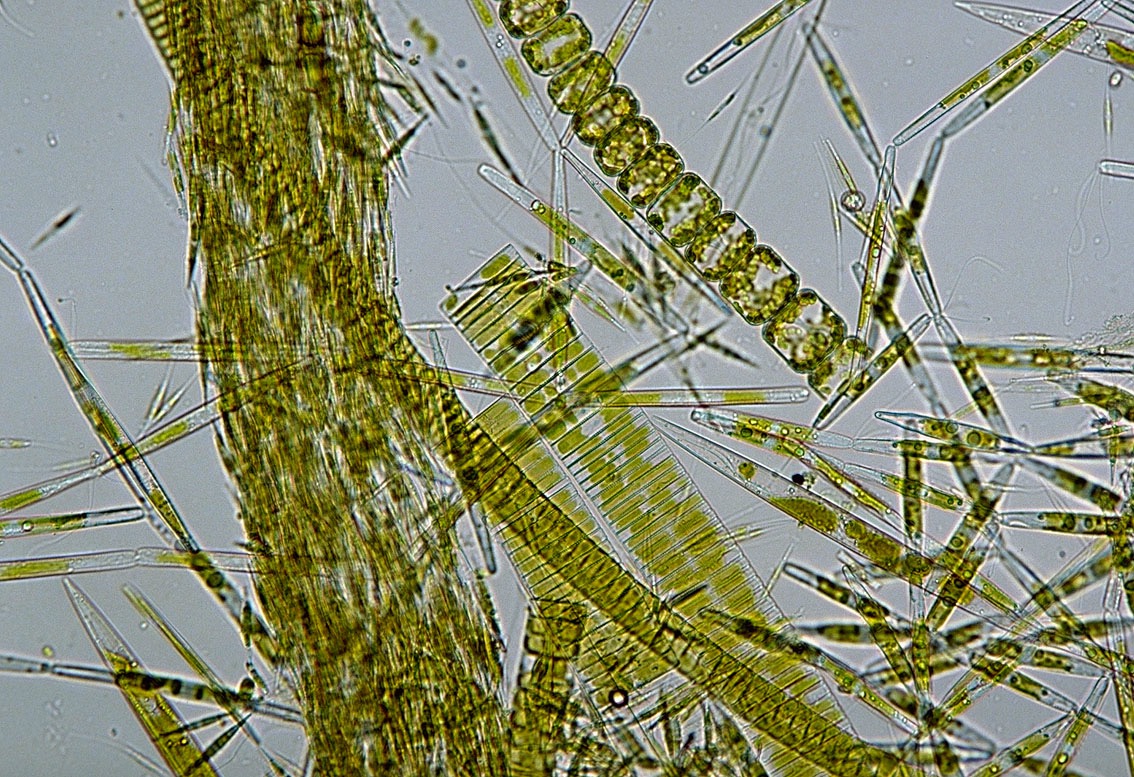

約1か月後の12月9日に同じ場所で潜水調査をおこなってみると、アイスアルジーの群体は更に伸長し、長いもので1メートル近くになっていた(写真5)。プラスチック製の注射筒で群体の一部を吸引採取して顕微鏡で見ると、珪藻類に属する何種類もの微細な藻類が、細胞の端同士が接着し、あるいは絡み合い(写真6)、綿のようなゆるいヒモ状の群体を海中に長く垂れ下がらせていることがわかった。わずか1か月の間に増殖してこれほど大きくなるとは全く予想していなかった。このように大きな、壊れやすい群体が海氷に付着したまま成長したことは、この微細藻類が他の生物に食べられたにしてもごくわずかで、かつ海水の動きがそれほど静かであり続けていたことを物語っている。このような大きなゆるいつながりで形成された群体は、海氷上からアイスオーガーで氷柱を掘り出していたのでは一緒に採取できず、潜水調査で確かめなければこの事実を見落とすところだった。海中で微細藻類がこれだけ膨大な量にまで増殖して存続することはかつて記録された例がなく、単位面積あたりの現存量がどれほどであったか、プランクトンネットなどで採取して定量測定しなかったことが、後になって悔やまれた。

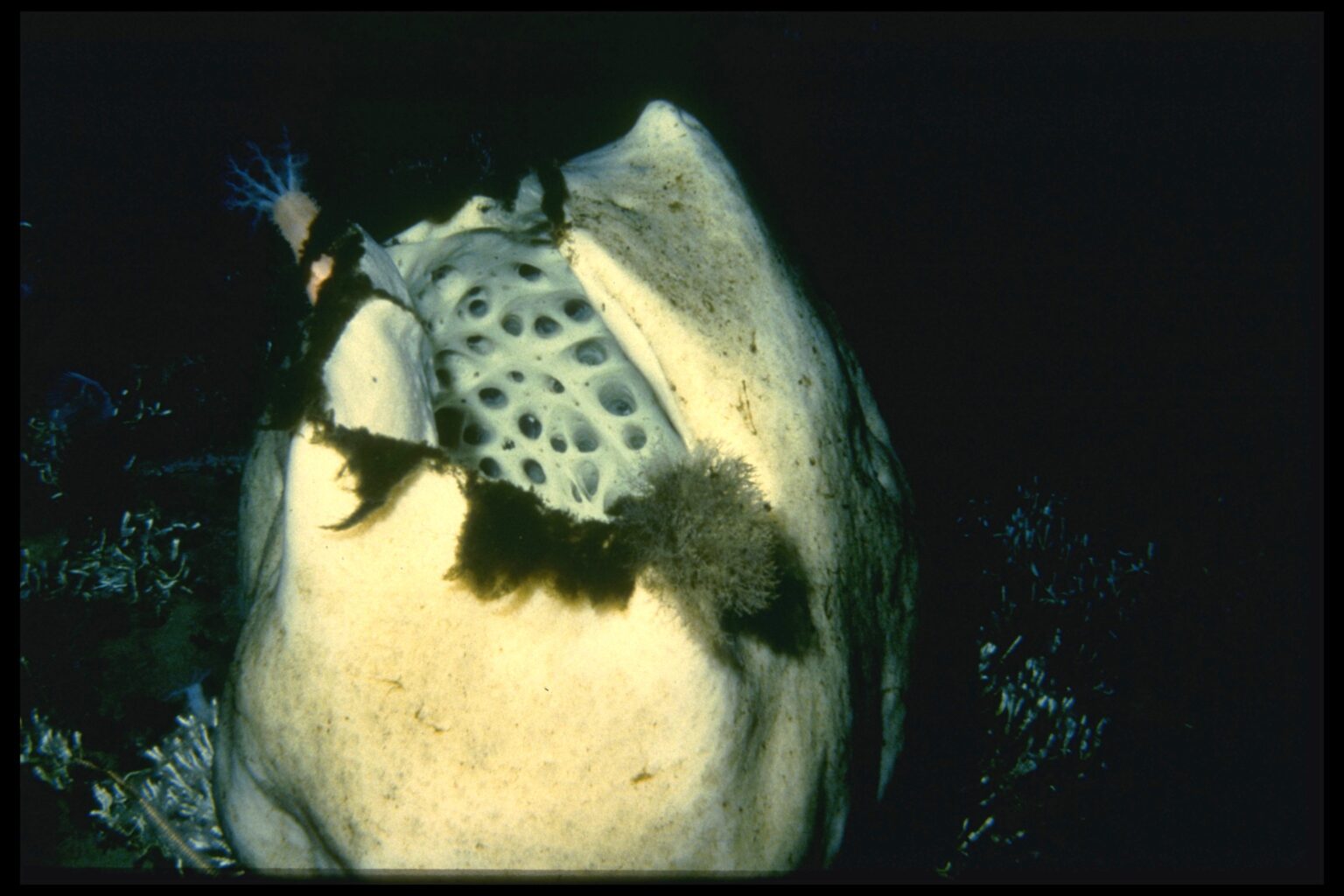

海水〜汽水域で世界的に広く分布する珪藻類のひとつのグループに、Berkeleya 属があり、海岸でも岩に付着して数センチにもなる群体が繁茂する種がある。北の瀬戸で採取したアイスアルジーの群体には、同じグループのBerkeleya adeliensis というチューブを作ってその中に細胞が並ぶ変わり種の種が比較的多く含まれていた。海氷の中で増殖していた時には、氷の結晶の隙間の微小な空間にある濃縮された海水(ブライン)に含まれる栄養塩類を使って増殖していたが、海水との交換が限られているために栄養塩類が枯渇して増殖はあるところで止まっていた。しかし、いったん海氷中から海中に細胞が伸び出ると、流動する海中の栄養塩類を充分利用できるようになって、長い群体にまで成長できたと考えられる。海岸の岩や堤防に付着するフジツボや二枚貝、海藻などは付着生物と言われ、自分は岩などに固着して動かず、流れに乗って通過する餌や栄養塩類などを食べたり、利用して成長する。アイスアルジーの海氷下に伸びて増殖した群体も、付着生物と同様の生活を送っていると考えられる。また、海底の底生生物群集もホヤやカイメン、管棲ゴカイのケヤリムシの仲間など付着生物が多い。水温が低く極夜期には植物プランクトンやアイスアルジーなどの南極の海洋生態系の底辺を支える基礎生産が無くなる環境を考えた場合に、自分のエネルギーを使って餌を摂りにいくより、自分は動かずに流れに乗ってくる餌を捕らえて生活する方が生存戦略的に有利なため、そのような付着生物が多いのではないかと考えている。

潜水調査では写真7のような場所も見られ、既に海氷下面から一部のアイスアルジーの群体が離脱していた。海底を見ると、写真8のようにアイスアルジーの群体がカイメンの上に引っかかっており、まさに底生生物の餌になっている食物連鎖を目の当たりにすることになった。太陽が出ない冬の光合成が止まっていた期間と、強い日射が戻り光合成が1日中続く夏の期間とのギャップの大きな1年を、南極の海の生物たちはそれぞれに工夫して生活している。このような環境に適応できた生物だけが生き残っていると考えると、その長い生物の自然選択・淘汰の現場を目撃し、立ち会えた幸運に感謝しかない。

潜水調査に限らず、さまざまな現象が起きている野外のその場に足を踏み入れ、周囲の状況をつぶさに観察・調査し、考察して自分なりに整理・解釈する作業は、好奇心から始まる冒険、探検に通ずるもので、ワクワク、ドキドキの満ち溢れる心ときめく世界だ。そのような現場にたどり着くまでにはさまざまな準備や困難、解決しなければならない問題がたくさんあるが、自分がその現場を目撃する最初の人間になるかもしれないことを考えると、挑戦しないではいられない。南極にはそのような場所、研究分野がまだまだたくさん眠っている。<【連載】南極の海に潜る(完)>

【連載】南極の海に潜る(全4回)

前の記事|真冬の海氷下の世界 https://kyoku.nipr.ac.jp/article/2378

- 渡邉研太郎(わたなべ・けんたろう)

- 1952年会津若松市生まれ。国立極地研究所名誉教授、日本極地研究振興会常務理事兼事務局長。専門は海洋生態学で学位論文は、昭和基地周辺のアイスアルジーの生態学的研究。南極観測隊には22〜54次の間越冬4回、夏隊3回。その他南極条約の査察(2010)、外国隊計3回参加。南極条約協議国会議、南極海洋生物資源保存委員会に日本代表団員として長年出席。