南極地域観測隊は毎年、南極観測船「しらせ」で氷海航行しています。海氷の状況は年によって異なるため、最適な航路を選定するには、氷の情報が欠かせません。さらに、海氷は気候変動をはじめとする地球環境と深くつながっていることが知られています。今回は、南極に漂う海氷の奥深さと面白さについて、牛尾収輝教授が解説します。

- 牛尾収輝 (うしお・しゅうき)

- 国立極地研究所 南極観測センター教授・気水圏研究グループ兼務、総合研究大学院大学 先端学術院 先端学術専攻 極域科学コース 教授。北海道大学にて博士号(理学)を取得。専門は極域海洋学 海氷成長・融解過程とそれに関連する海洋構造・循環特性の変動について。南極観測には第31次南極地域観測隊で初めて参加し、越冬隊4回、夏隊3回を経験した。

海氷の呼び名と役割

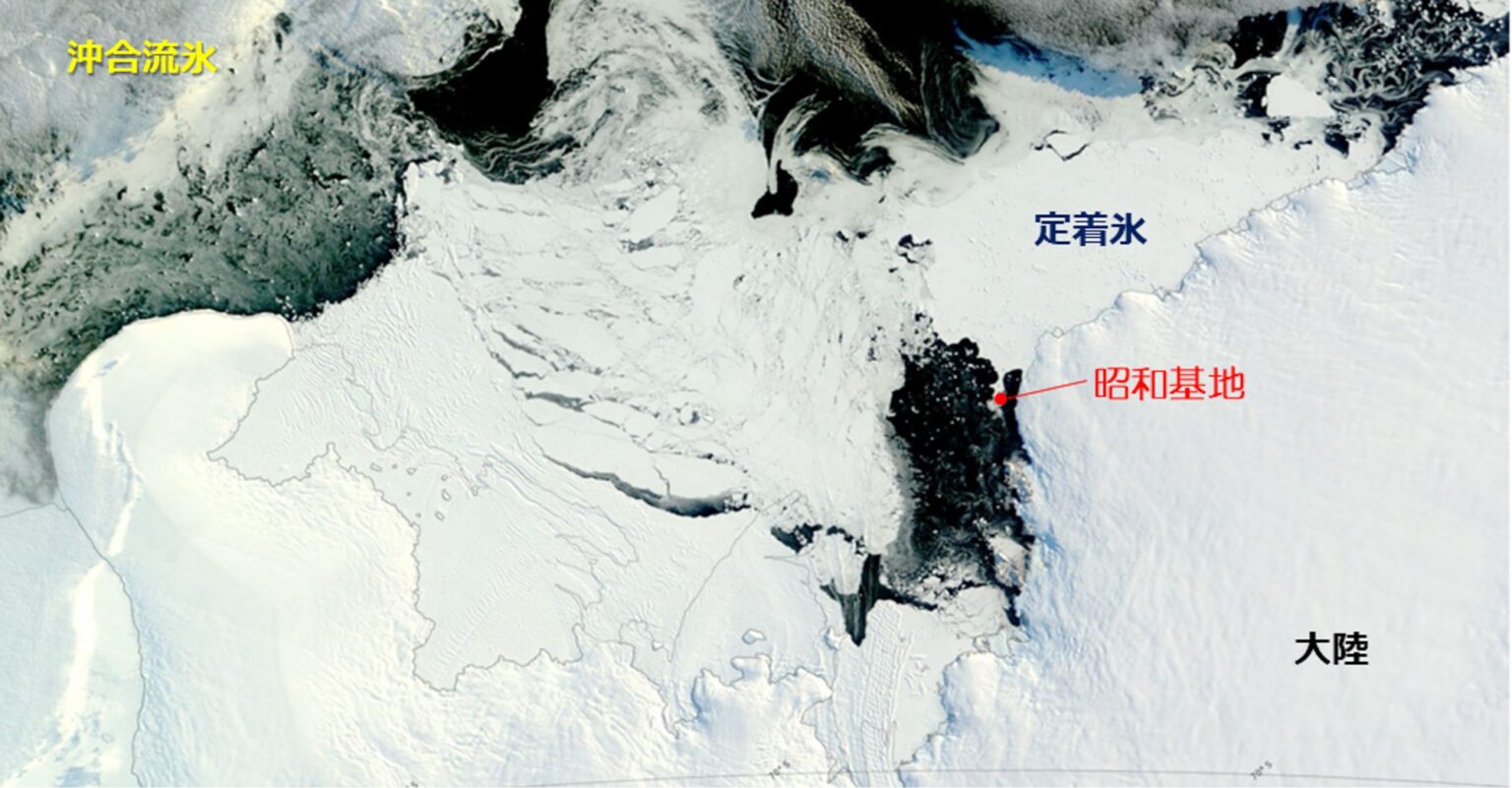

海氷とは、海の表面から海中にかけて形成される氷の塊を指します。陸上で降った雪が固まって海に流れ込む氷山とは異なり、海氷は海の上で作られる氷です。海氷にはいくつかの種類があり、生後一年未満の氷を「一年氷(いちねんごおり)」、二年以上経過した氷を「多年氷(たねんひょう)」と呼びます。また、陸に近く動かない氷は「定着氷」、風や海流で動く状態にある氷は「流氷」に大きく分けられます。「一年氷」が「定着氷」になることもありますし、逆に「定着氷」だった「多年氷」が外的な力で動き出したり、一部が融けたりすることで「流氷」になることもあります。海に浮かぶ氷は極域や地球規模の環境システムにおいてさまざまな重要な役割を果たします。例えば、海のうねりを抑える、日射を反射して海に吸収される熱量を減少させる、そして海の塩分にも影響を与えて深層の循環に変化を引き起こします。南極海氷域のおおよそ80%が春から夏にかけて融けてしまう一年氷です。近年では南極海氷域の総面積が減少していることが報告されています。この変化と関係があるかどうかは未だわかりませんが、昭和基地周辺の定着氷もここ数年で広く割れ込んでいる様子が確認されています。

海氷ができるまで

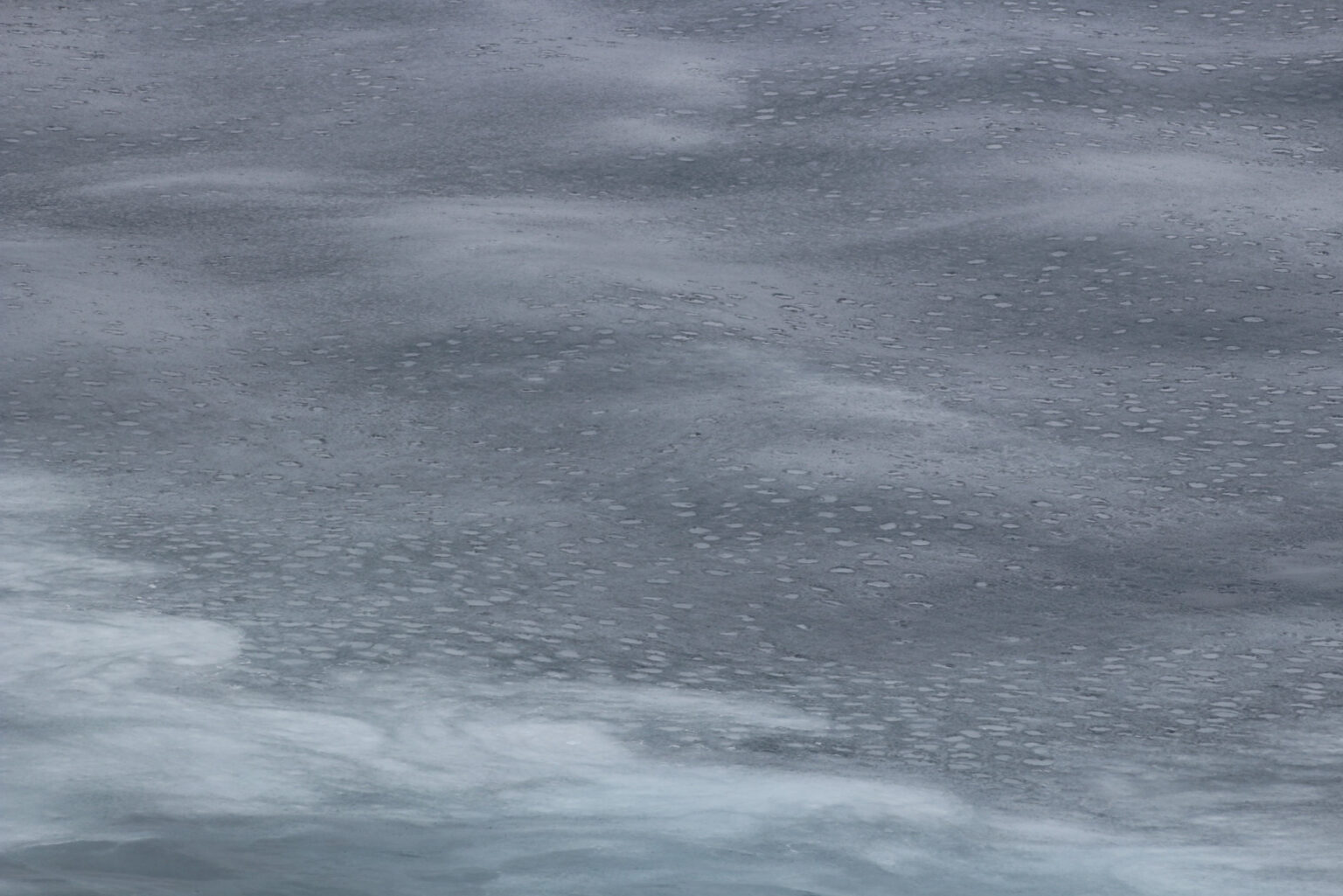

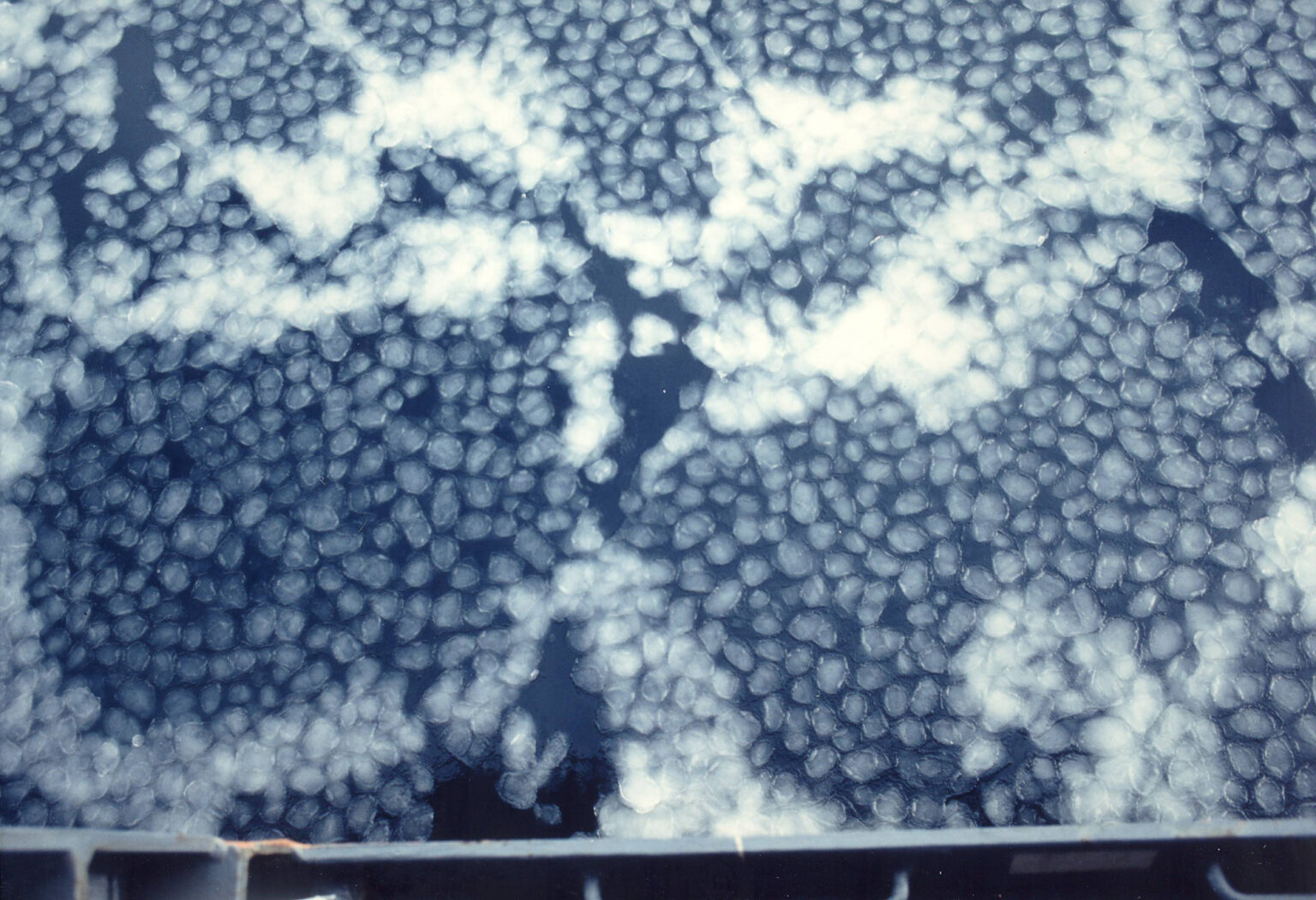

海水がマイナス1.8度くらいまで冷やされると、まず海面に小さな氷の結晶(氷晶)が集合した固まりが現れます。これをグリースアイスと呼び、次第に海の表面に直径10〜20センチメートルほどの塊が漂い始めます。時間が経つにつれて20〜50センチメートルに成長していきます。氷同士がぶつかり合うことで、周囲の氷がめくれ、蓮の葉のような形になると 蓮葉氷と呼ばれます。ちなみに海外ではパンケーキアイスと呼ばれます。さらに時間が経ち、氷が密に固まると密流氷となり、大陸や島、座礁した大きな氷山の近くでは「定着氷」のような広がりを持つ海氷ができます。

ポリニヤの形成

多くの海氷は表面から凍り始めますが、実は海中でも「氷晶」と呼ばれるものが形成されることがわかっています。海は風などでかき混ぜられると海中も冷たい状態となります。海水は冷えると密度が増して重くなり沈み込んでいきます。そのため海中でも氷ができます。極地の海は浅いほうが冷たく、深いところがやや温かい温度構造となっています。風や海流の影響、海水が上下に強くかき混ぜられて、海氷域の中では薄い氷が疎らに漂っているか、ぽっかりと海面が現れた「ポリニヤ」が形成されることもあります。ポリニヤは温かい海水が深いところから湧き上がってきて凍らなくなった海域で、また海岸や棚氷・氷山の近くで強い風が吹き続けて海氷が大量に生まれつつも維持される沿岸ポリニヤとして形成されることもあります。

海氷の観測方法

海氷を観測する方法には、宇宙からの人工衛星データと、実際に「しらせ」に乗って目視や採取して調べる方法があります。人工衛星データからは氷の面的な広がりの様子はよくわかりますが、氷の厚さを知ることについては、さまざまな難しさがあります。「しらせ」は氷を割りながら進むため、氷山などの大きな塊にぶつからないよう、なるべく薄い氷を探して進んでいます。船には氷の厚さを測定するセンサーが搭載されています。また、船の位置と併せて、船が割った氷の状態をカメラで撮影したり、氷の厚さを測定したりして、衛星観測ではつかめない氷のデータや情報を蓄積しています。

このような海氷情報をもとに、「しらせ」は昭和基地沖まで砕氷航行をおこない、接岸します。接岸後、大型の物資を雪上車で輸送するために、海氷上の安全なルートを設定します。この際、氷は厚ければよいというものではなく、氷の硬さや雪の深さや海水のシミ上がりの様子をドリルで穴を開けて海氷の状態を調べて輸送計画を立てます。過去には接岸できないこともあり、その時は雪上車での輸送を切り替えてヘリコプターで燃料や物資を輸送しました。

珍しい海氷

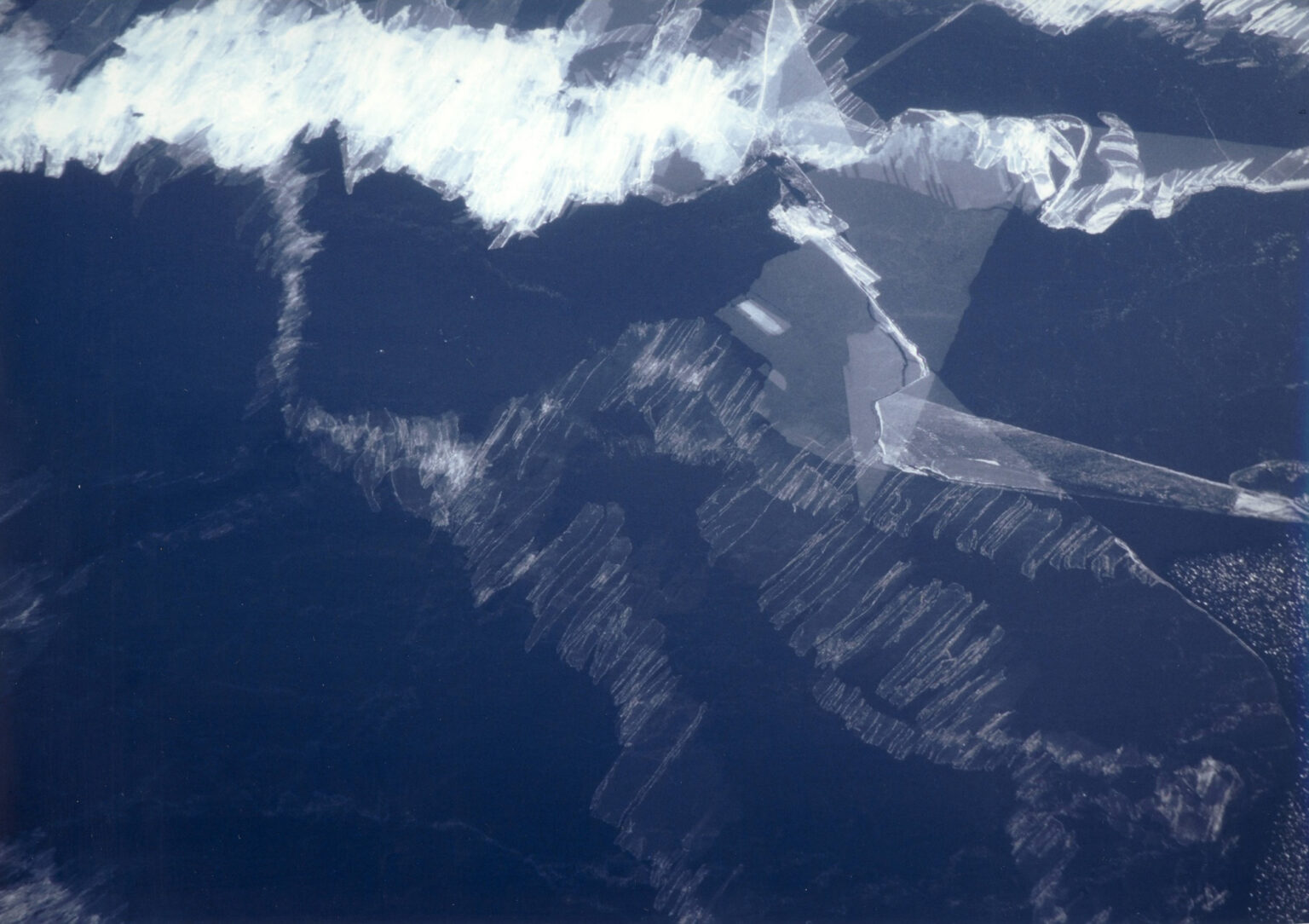

「いかだ氷」

薄い氷が上下に重なり、いかだを並べているように見える氷です。氷の厚みがほぼ均一で、互いに押されてできる珍しい氷です。海の青さが透けて見えるほど薄い氷です。

「氷丘」

厚みのある氷が押されると盛り上がり、丘のようになって、山脈のように長い距離で続いていることもあります。

「流氷の渦」

ヘリコプターから撮影した直径数キロメートルにおよぶ流氷の渦。海には渦がたくさんありますが、氷が浮いていることで渦の形成されている様子が観察できました。

海氷研究の面白さ

兵庫県で生まれ、幼い頃から瀬戸内海などの海に親しんできたため、海は波があるのが自然で、凍るという現象が信じられませんでした。そのため、凍った海を一度見てみたいと思い、学生時代にオホーツク海を訪れ、実際に目の前で氷を見て、その不思議さに感動し、研究者になることを決意しました。海氷の研究は、氷だけを観察すればいいというものではなく、気象や物理的要素など、さまざまな要因が影響し合っていることを理解することが必要で、難しさがある一方でおもしろさにあふれています。今ある海氷が地球環境にどのように影響しているか、また海氷がどのようにできるかを調べています。同じ氷はひとつとして存在せず、常に動いており、一年に満たないうちに融けてしまったり、何十年も生き延び続けたり、とさまざまな形状や姿の氷が存在します。南極の海氷はずっと見ていて飽きないですし、明らかにしたい現象もまだまだたくさんあります。

写真:国立極地研究所、取材・原稿:服部円