地球温暖化の重要な指標として、南極の氷床の研究に注目が集まっています。東京海洋大学の溝端浩平准教授は、氷床の融解を加速する可能性のある暖かい海水の動きに注目し、国立極地研究所や国の大学・研究機関に所属する研究者たちによる研究チームで調査をおこなっています。人工衛星データからはわからないことも多く、南極で取得した観測データをあわせた研究をおこなっています。さらに数値モデル計算による海洋シミュレーションを駆使して、予測精度を高める最新の研究について訊きました。

- 溝端浩平(みぞばた・こうへい)

-

東京海洋大学 学術研究院 准教授。学位 博士(水産科学)。専門は海洋リモートセンシング・海洋物理学・極域海洋学。第56次〜第61次、第64次〜第66次に南極地域観測隊 別動隊海鷹丸隊隊員として参加した。

南極の氷床を融かす暖かい水

ー「南極地域観測第Ⅹ期6か年計画(2022〜2027年)」に参加されていますが、どのような研究を担当しているのですか?

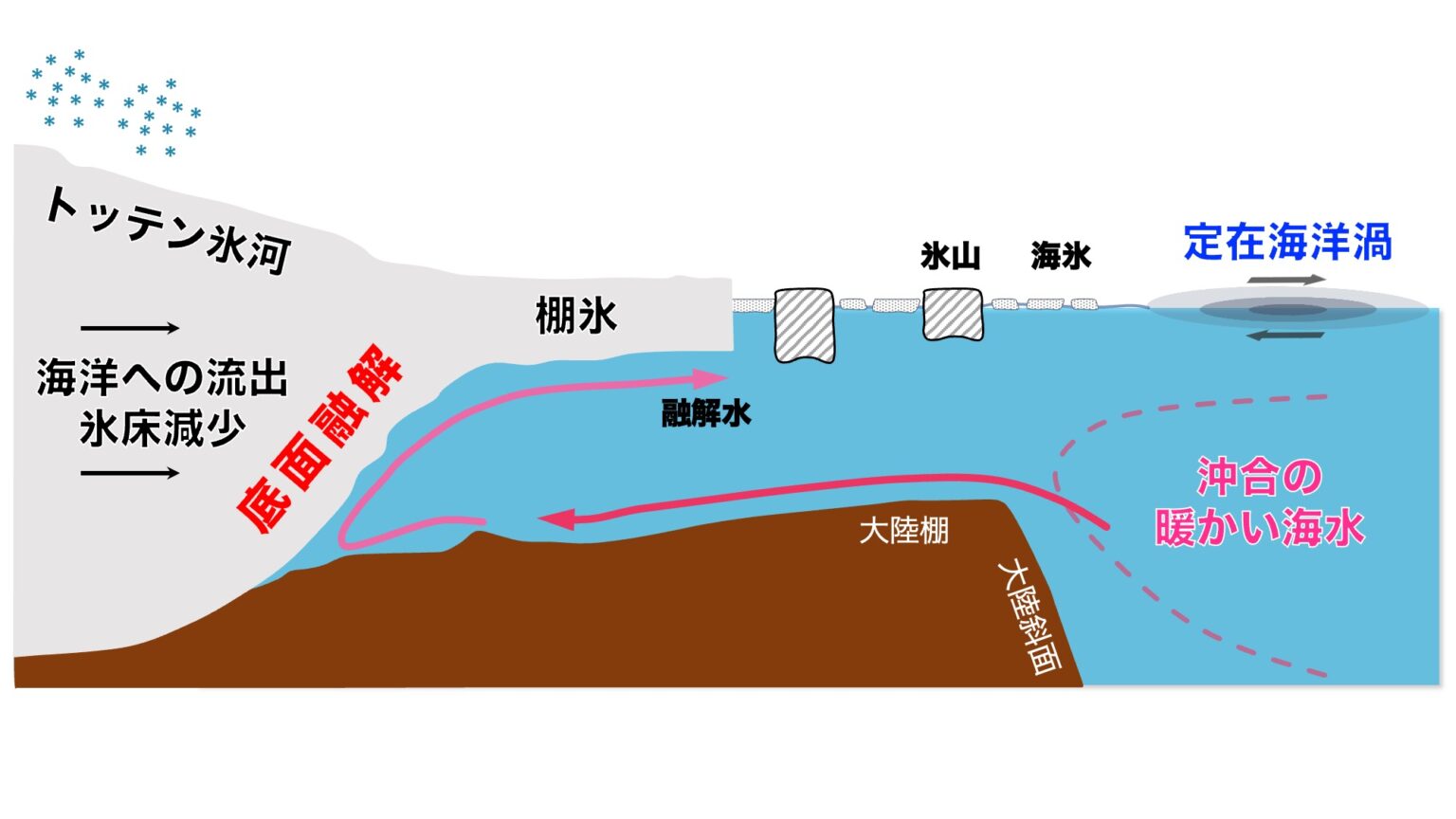

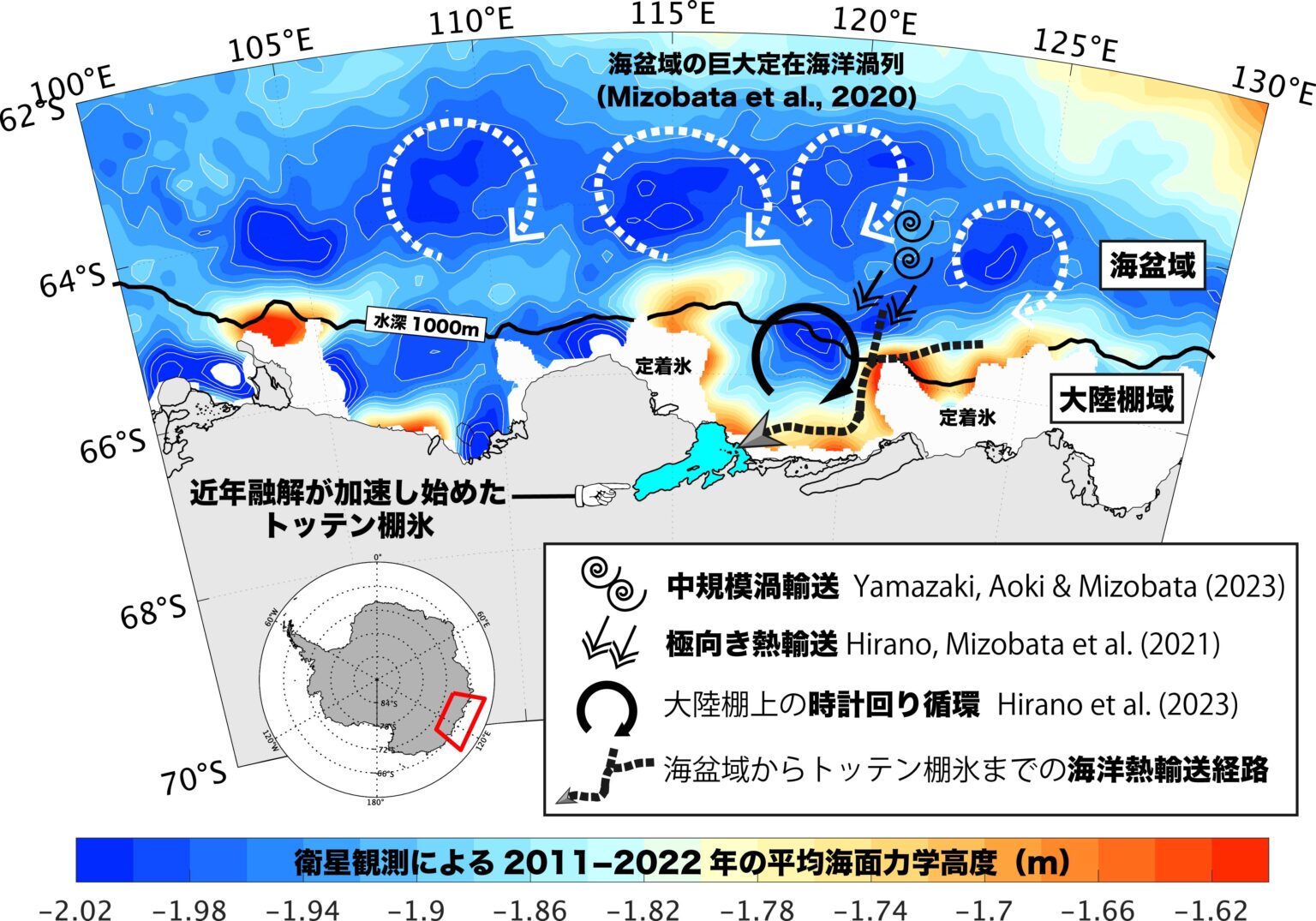

私は南極の氷がなぜ減少しているのかを、海側からの視点で調査しています。近年、東南極の外洋からの暖かい水が、大陸棚に流れ込み、海に張り出した氷床末端部分の棚氷底面を融かしてしまうことがわかってきました。基本的に氷床は2,000〜4,000メートルの厚さがあり、海に流れ出ようとしていますが、海底で踏みとどまって一時的に止まっている状態です。しかし、そこに暖かい海水が入ってくると氷が海に出ていってしまうのです。深海には元々暖かい水が存在することは知られていますが、その暖かい水がなぜ深い海から浅い海にまで上がってくるのかが解明されていません。この原因とメカニズムを研究しています。

国立極地研究所プレスリリース「東南極最大級の氷河へ向かう暖かい海水のルートを解明〜トッテン氷河を底から融かす海からの熱供給〜(https://www.nipr.ac.jp/info/notice/20200824.html)」より。

ー暖かい水が上がってくるというのはどういうことですか?

基本的に、深い海の水はその深さにとどまっています。例えば山を思い浮かべてもらうとわかりやすいのですが、空気塊が山にぶつかった時、山を登るのではなく、まずは山を避けて流れようとします。海も同様で、大陸棚があり、大陸棚斜面に沿って水は流れています。しかし、暖かい水がなぜか深い海から浅い海へと侵入するのです。つまり、そこには深い海から浅い海へと暖かい水を運ぶメカニズムがあるはずです。

従来、風が吹くことで海面の水が北に押し出され、その際、深い海の水が海面に上がってくる「湧昇」という説がありました。しかしこれはあくまで鉛直方向の動きを説明しているに過ぎず、深い海から浅い海へ水平方向に水が動くことを説明するには不十分なのです。

ーなぜその暖かい水の動きを調べることが重要なのでしょうか?

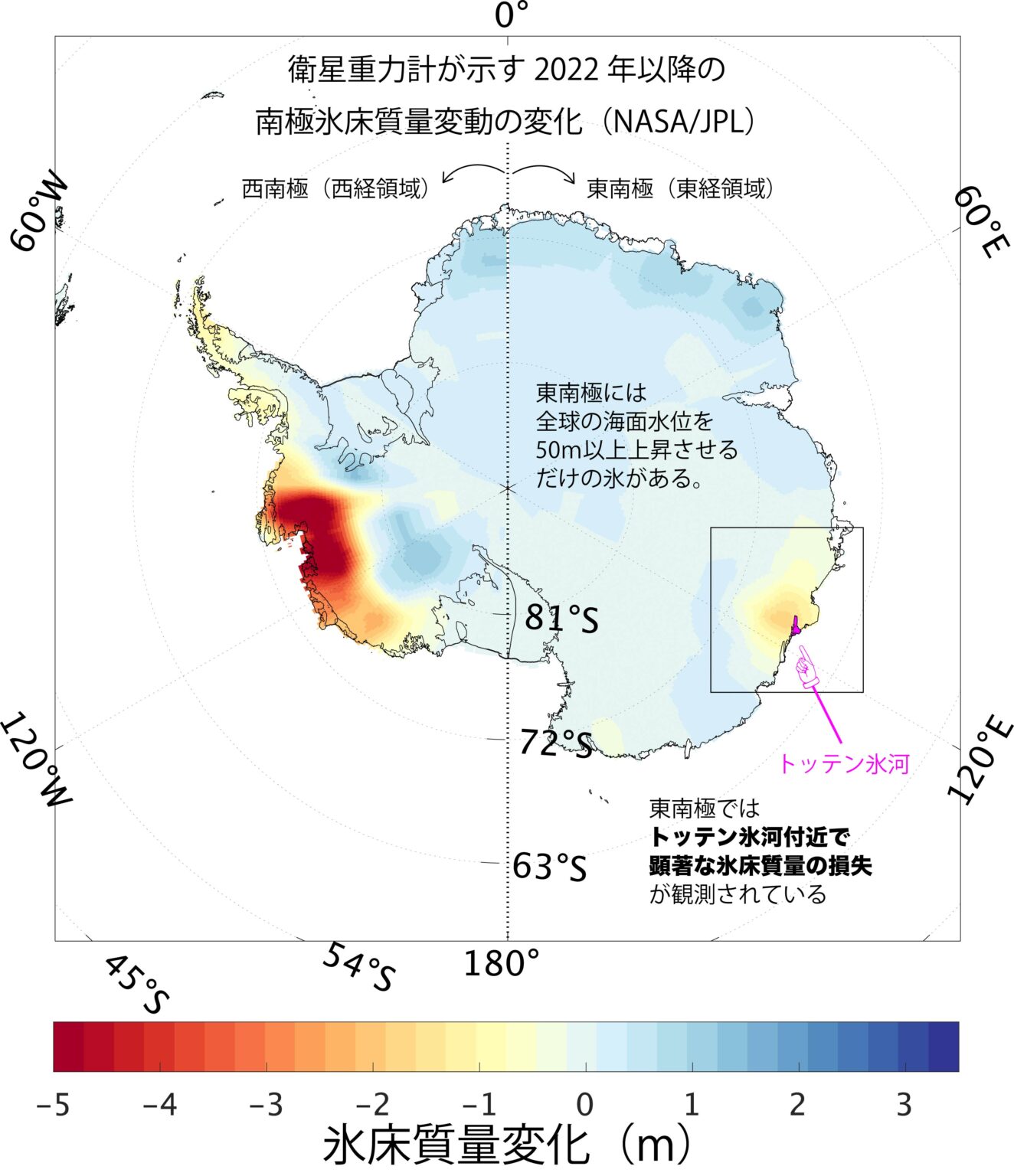

南極を俯瞰した場合、昭和基地がある東南極は陸地が南側にあり、海が北側にあります。他国の基地がある西南極に比べて、あまり氷床には大きな変化は見られないと考えられてきました。しかし、東南極にはすべてが融けると全球の海面水位を50メートル以上上昇させるだけの莫大な氷が蓄えられており、近年の衛星観測は東南極のトッテン氷河付近で顕著な質量損失を示しているのです。今、まさに東南極では変化が起き始めています。

気候変動に関する政府間パネル(IPCC)の評価報告書では、海面水位の上昇についての予測が示されていますが、この予測には国ごとに差異があります。例えば、ある国の研究者は海面水位が5メートル上昇すると予測し、別の国の研究者は2メートルの上昇と予測しています。ばらつきが出る原因として、南極の氷が融けることをどのように見積もるかが大きく影響している可能性が高いとされています。つまり、地球温暖化に応答して南極の氷床が海水準の上昇などにいつまでにどのように影響を与えるかについてはまだわかっていないのです。暖かい水の流れがどう進行しているのか、そのプロセスやメカニズムを明らかにしない限り、正確な予測を立てることはできません。

ーなるほど、地球温暖化により海の熱輸送も変わっているということですね。

地球温暖化というと、気温や水温が上昇するイメージを持つ人が多いですが、海洋においては温暖化に伴って偏西風が強くなり、沿岸では暖かい水の流れがより強くなります。つまり、その流れの熱量も増えるということです。例えば、スーパーで買ってきた冷凍エビを解凍する時を想像してみてください。少量の水を使うよりも、大量の水を使ったほうがすぐに解凍できますよね。トッテン氷河周辺海域も同じで、暖かい水が氷河の下に大量に流れ込むことで、氷が急速に融けてしまうのです。

ー南極の氷がすべて融けると世界の海面が50〜60メートル上昇するともいわれていますが、それを防ぐ方法はあるのでしょうか?

それはあくまで予測に過ぎないので、今から100年程度で実際に起こることではないと考えています。しかし、氷が融ける過程がすでに始まっているというのは事実です。ドミノ倒しの一枚目が倒れ始めたという現象が進行しているのです。氷が融けるのを防ぐ方法については私にはわかりませんが、どのようなことが現在起きているのか、また今後どのようなことが起こる可能性があるのかをしっかりと予測することが必要なのです。

海水の流れを予測する

ー具体的にどのような研究をしているのでしょうか?

氷床の手前に広がる海にはいくつもの大きな渦があります。もし暖かい水がこれらの渦に乗って南に向かってきた場合、渦の流れに戻されてしまう可能性もあります。しかし実際には、暖かい水は時計回りの渦から外れ、氷床の近くまで届いています。さらに、暖かい水が氷床に接近する手前に、より小さな渦が存在することがわかってきました。この小さな渦が暖かい水を運んでいるのではないかと考え、67次隊ではその部分を重点的に調査する予定です。

ーここからどのように正確な予測につなげるのですか?

日本を含む各国では、地球温暖化のシナリオに基づいて将来の海面水位上昇の予測が行われています。ただし正確な予測をするためには、シミュレーションの中でどのような物理現象を再現できているかが重要です。私たちの観測では、現状の数値シミュレーションではまだ十分に再現できていない現象を現場で捉え、それをモデルに反映させる取り組みも進めています。こうした観測とモデルの相互補完によって、より信頼性の高い予測につなげていくことができます。

ー南極ではどのように観測をしているのですか?

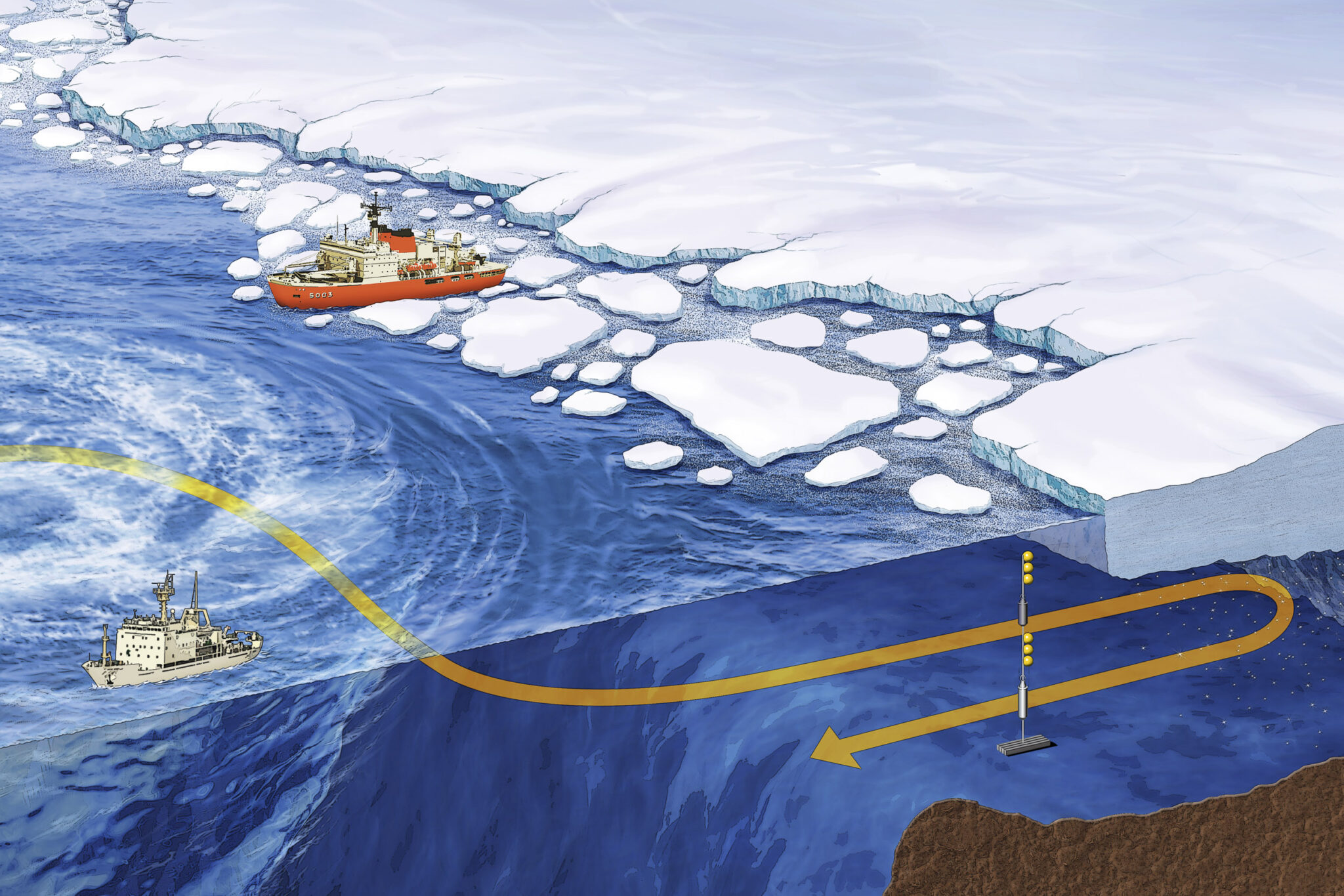

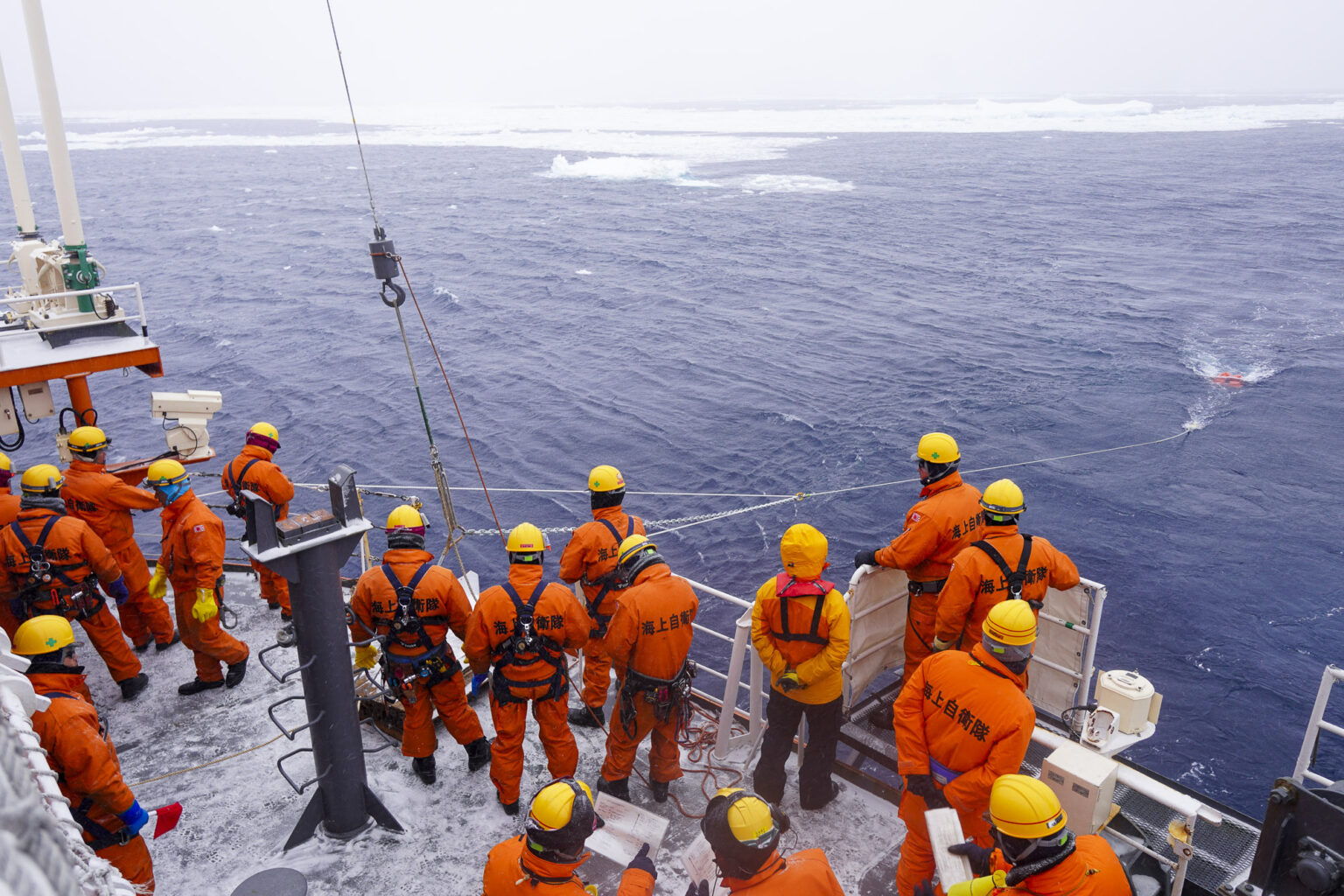

南極観測船「しらせ」と東京海洋大学練習船「海鷹丸」で、水温・塩分・溶存酸素濃度・栄養塩濃度などを海面から海底直上10メートルまで測定しています。センサーで測ることもありますし、海水を採取して調べることもあります。

ー「しらせ」と「海鷹丸」の目的の違いは?

「しらせ」は砕氷船であり、海氷が浮かぶ氷床に近いエリアの調査が可能です。一方、「海鷹丸」は砕氷能力がない船のため、氷のない海域でしか調査ができません。しかし、ここがポイントです。「しらせ」だけで観測が可能だと思われるかもしれませんが、実際にはシップタイム(船の使用時間)の制約があることと、より深い海のデータは「海鷹丸」でないとワイヤーが届かないので、この2船体制で観測をおこなっています。それぞれが得意とする海域で同時に調査をすることで、広域で厚みのあるデータが取得できます。

ー溝端准教授も「しらせ」に乗るのですか?

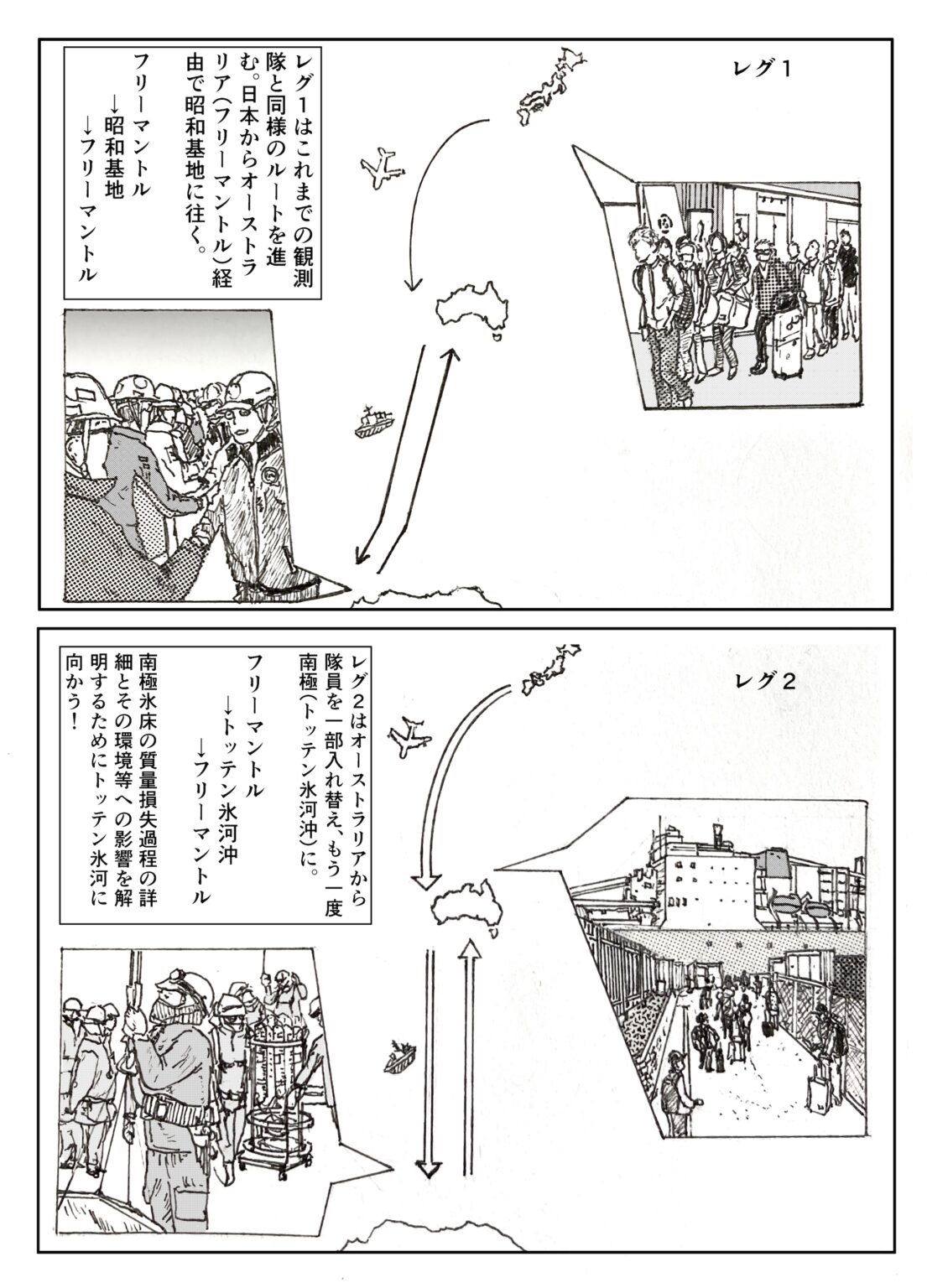

いえ、乗りたい気持ちはありますが、大学に所属しているため何か月も席を空けることが難しいです。「海鷹丸」の観測期間はオーストラリアから乗船して約1か月強です。その間、2週間ほどでデータを収集しますので、短期間で集中的に作業を行います。一方で、「しらせ」のデータ収集は極地研の研究者たちにお願いしています。66次隊では「しらせ」は2レグ制の海洋観測をおこなっており、昭和基地での活動が終わった観測隊員を一度オーストラリアに戻って下ろした後、海洋観測専門の隊員を新たに複数乗船させて、再びトッテン氷河沖まで戻って観測を続けました。

衛星データを使う研究

ーなぜ海洋の研究に興味を持ったのですか?

あまり格好のいい理由ではないのですが、元々は工学部を志望していました。しかしセンター試験がうまくいかず、結果として水産学部に入ることになりました。魚に興味がなかったわけではありませんが、衛星画像を使った研究をしている先生をみつけ、そのゼミに入りました。4年生の時には、スルメイカ漁船の分布を調べていました。気象衛星データを使って光っている漁船を探し、スルメイカの漁場を解析していました。修士課程に入った後、ベーリング海の研究を始め、博士課程を終えた後にアラスカに渡り、北極海の研究をおこないました。

ーなぜ南極で研究をすることになったのでしょうか?

アラスカ大学の国際北極圏研究センターでは、天気予報のように氷や海の流れを予測する研究をしていたのですが、現場を見ないとわからないと思ったんです。ずっと人工衛星データを用いて解析していたのですが、海氷があると測定できなくなります。しかし、現場に行ってみると、海氷がすべてを覆っているわけではなく、部分的に海が見える場所もあります。そこで、そのデータを集めて空間的に補完すれば、海のデータが取れるのではないかと考え、海氷に覆われている海の流速を衛星観測データから導く手法を開発しました。北極海では成功していたので、同じ手法を南極海にも応用できると思い、南極でも調査をすることにしたのです。

ー極域研究の面白さとは?

気候システムを理解するためには、極域は絶対に外せません。日本の天気は、エルニーニョ現象や北極振動に大きく影響されています。氷、海水、気象はすべて関連しており、極域は地球温暖化の影響が最も激しく現れる場所です。この場所を調べる意義を感じています。南極に行きたいというよりも、そこで何が起きているのかを知りたい。論文を書いている時、世界中でこの事実はまだ自分しか知らないと思う時が一番楽しいですね。

写真:国立極地研究所、取材・原稿:服部円