大気と海は、二酸化炭素を絶えずやりとりしています。その炭素を光合成で取り込み、有機物として固定し海の深くへと沈めていく──そんな役割を担うのがプランクトンです。この見えない営みを解き明かすため、南極の海でプランクトンの写真を何千万枚も撮り、AIに学習させ、炭素の行方を追う研究が始まっています。海洋生態系と炭素循環の関係をカメラと画像解析によって突破するこの研究は、気候変動の予測をより正確にするカギとなるかもしれません。その最前線に立つ真壁准教授に、お話を伺いました。

- 真壁 竜介(まかべ・りょうすけ)

- 国立極地研究所 先端研究推進系 生物圏研究グループ准教授。総合研究大学院大学 極域科学コース 准教授、東京海洋大学 海洋環境科学部門 准教授を兼任。専門は生物海洋学。南極地域観測隊には、第44次隊同行者を皮切りに計10回参加(うち7回は海鷹丸)。

見過ごされてきた小型動物性プランクトン

ー南極の海で何を調べているのですか?

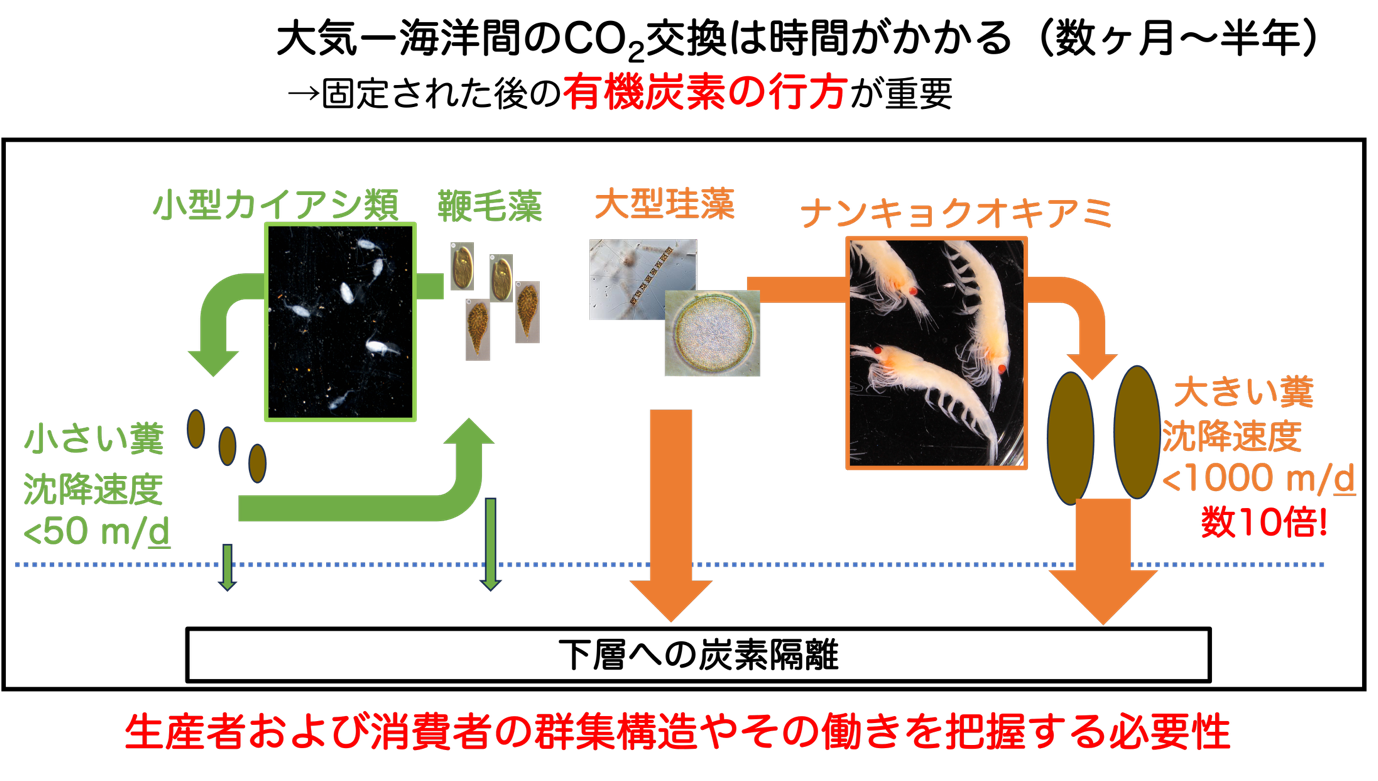

私たちが注目しているのは、海のプランクトンを手がかりに、炭素がどのように動き、どのような行方をたどるのかということです。南極に限らず、海には多くの生物が生息しており、植物性プランクトンは海水中に溶けている二酸化炭素(CO₂)を原料に光合成をおこなっています。海面では大気中のCO₂と海水中のCO₂が常に行き来(ガス交換)しており、植物性プランクトンが海水中のCO₂を取り込んで濃度を下げると、大気と海の間の圧力差によって大気中のCO₂が新たに海水に溶け込みます。光合成によってCO₂が有機物(プランクトンの体や細胞片など)に変わると、そこに炭素が一時的に「閉じ込められた」状態になります。

ただ、光合成が盛んな時期は通常2〜3週間ほどで、その後は動物性プランクトンが主役になります。彼らは植物性プランクトンを食べ、炭素を含んだ糞や死骸を生み出し、それが沈降して海の深い層へ炭素を運びます。このような生物の活動を介して深海に炭素が運ばれる過程を生物ポンプといいます。ただし、すべての有機物が深海に届くわけではなく、表層に残った有機物はバクテリアや動物性プランクトンの呼吸によって再びCO₂として海水中に放出されます。そうして海水中のCO₂が増えると、今度は大気と海のCO₂差が小さくなり、大気から新たにCO₂を吸収する力が弱るのです。私たちは炭素が表層に留まるのか、深海に隔離されるのかというバランスに注目し、その動きやメカニズムを詳しく調べています。

ー炭素の動きを調べることは何につながるのでしょうか?

気候変動に関する重要な情報が明らかになります。気候変動と言えば、一般的には気象や大気、また南極では氷床の研究を中心におこなわれてきましたが、海の中の生態系についても同時に調べることが不可欠なのです。海の生き物が炭素の動きに影響を与えており、その関係を明確に理解することが、気候変動のメカニズムを解明するうえで重要です。

ーいつ頃から重要だといわれていたのですか?

1970年代にはすでに海の生き物と生物ポンプの関係を調べる必要性が指摘されていました。特にナンキョクオキアミのような大型動物性プランクトンは植物性プランクトンを食べ、大きな糞粒を排泄し深層へ沈むため、影響の大きな存在として重要視されてきました。しかし、ナンキョクオキアミ以外にも、例えば小型のカイアシ類のような微小な動物性プランクトンが非常に多く、その数はナンキョクオキアミの何千倍にも達します。これらの小さな動物は従来のプランクトン採集ネットにかかりにくく、過小に評価されてきましたが、近年の研究では彼らの消費によって生物ポンプを妨ぐ働きが重要と考えられています。

ーなるほど、みえていないけれどその数はたくさんあったと。

そうです。私がポスドクの頃、三重大学の先生と一緒に小さい動物性プランクトンを観測したとき、昭和基地の沖でもその数が非常に多いことがわかりました。また、これらの小さい動物性プランクトンは小さな有機物粒子を大量に排出するだけでなく、大きな有機物粒子を食べるなどして細かくしてしまうことが知られていました。こうして粒が小さくなると沈みにくく、海の表層に滞留しやすくなります。結果として大きな動物プランクトンが多い場合と比べて炭素が深海に運ばれにくくなり、大気からのCO2吸収を妨げる要因になります。この「炭素を沈める働き」と「留めてしまう働き」のバランスを明らかにすることが、研究の大きなテーマのひとつです。

ーどちらも動物性プランクトンが関わっているんですね。

大きさが違うのです。小さいほうを計測し、どのような働きをしているのか調べる必要があるということです。気候変動に関する政府間パネル(IPCC)による評価報告書は、気候変動を含む今の世界の現状と予測のレポートを数年ごとに発表しています。しかし、南極の海で有機物を隔離することを妨げている生き物は予測に反映されていません。

ー正確に調べられていないまま予測がおこなわれていたのですね。

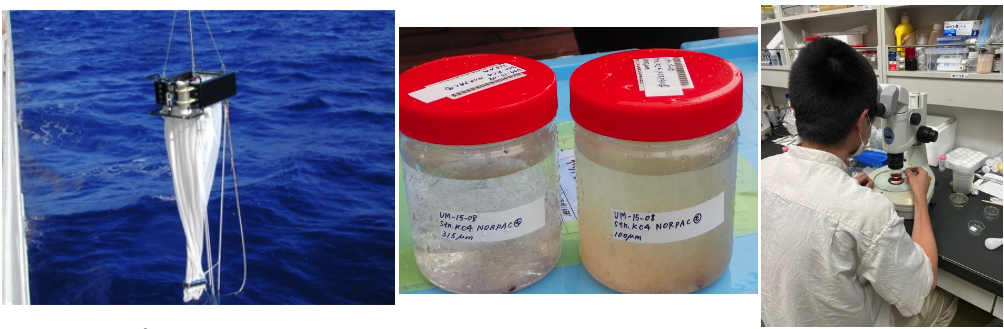

過去に私自身も単発で計測をおこなったことがあり、海外の研究者も似たような調査をしています。しかし、広範囲にわたって高頻度で調べている研究者はほとんどいませんでした。私たちの研究グループでは、2013年度から南極観測船「しらせ」と東京海洋大学練習船「海鷹丸」が通る東経110度の航路上で、表層の小さな動物性プランクトンに着目してデータを集めてきました。その結果、南緯50〜60度の範囲でこれらが常に多い状態であること、さらに今まで評価されてこなかったことがわかってきました。でも動物を集めて日本に持ち帰って、顕微鏡で観察して、とデータを出すまでに専門家がたくさんの時間を使う大変な作業です。この状況を改善するために、2023年度からこの研究(イメージングとAIで紐解く南大洋の炭素循環)をスタートさせ、新しい技術の確立を目指しています。

機械学習を用いた最新の研究手法

ーこのような研究は分野としては海洋学にあたるのでしょうか?

生物海洋学ですね。生物そのものに興味があるというよりは、生物を理解することで海洋を理解することを目的としています。海洋を理解するという点では、物理海洋学や化学海洋学といった他の分野とも関連しています。物理海洋学は海流などの海の動きを調べ、化学海洋学は海水に溶けている成分を分析します。広い意味では、地球惑星科学や環境学といった大きな分野にも関係する研究です。

ーどのような技術を使って調べているのでしょうか?

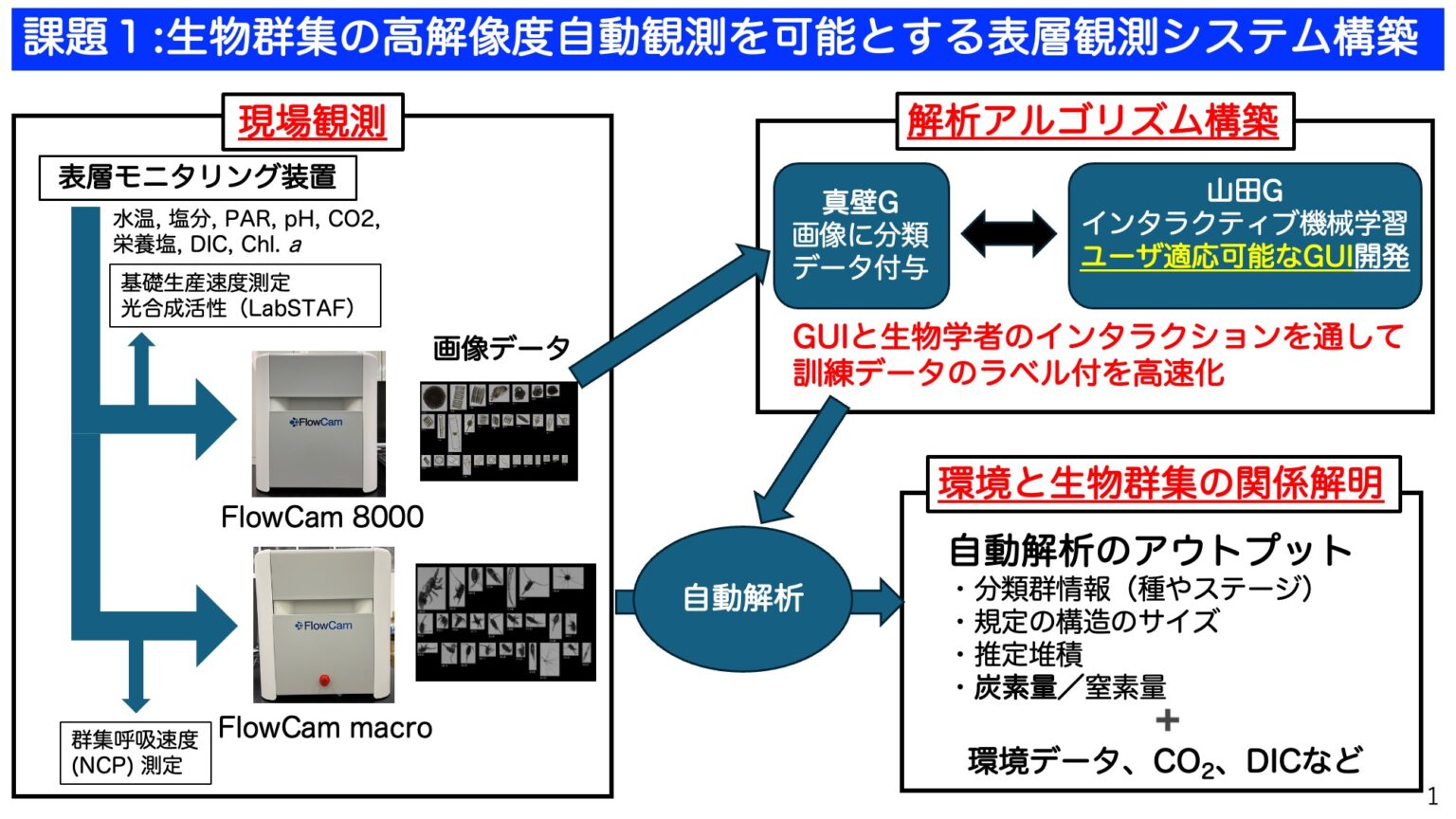

プランクトンの研究では、これまでは網を使ってサンプルを採取し、持ち帰ってから顕微鏡で調べていました。しかし、これではサンプル数が限られてしまいます。そこで、毎秒データを取得できる方法を模索し、イメージング技術とインタラクティブ機械学習を駆使した観測手法の確立を目指すことにしました。南極の海水を船のポンプで汲み上げ、観測機器を通してデータを集めます。その後、AIを使って画像解析をおこない、生物の種類や数量を自動で解析します。この方法により、より密にデータを取得できるようになると期待しています。画像を撮ったら終わりではなく、どのような生き物がどれくらいいるのか、物理センサーと同じようにその場で自動解析までおこなうことが最終的なゴールです。

ー解析にはどのような道具を使うのですか?

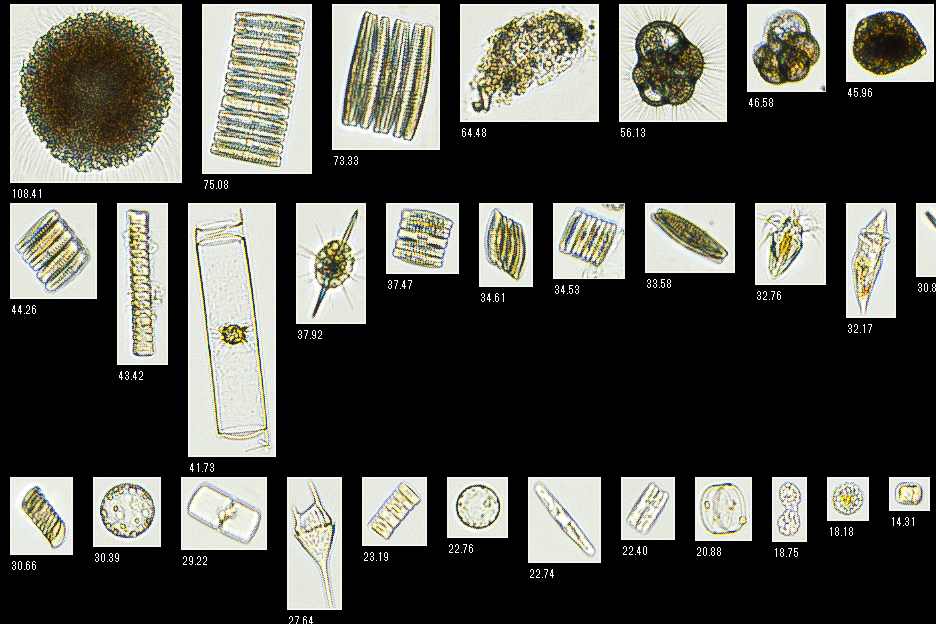

大きな生き物を撮影できる「FlowCam macro」と小さな生き物を撮影する「FlowCam 8000」を用いています。この技術は、水の中の粒子や生物の検出を目的として開発されており、工場などで異物混入を検出するためにも使用されています。海水をこの装置で撮影し、その画像を機械学習で解析することで、どれくらいの数の生き物がいるのかを調べています。しかし、正確に判別するためには、1種類あたり5,000枚ほどの学習データが必要とされています。専門家が最初に判別する必要があり、1種で5,000枚だとして、もし100種類を判別したいとしたらとてつもない量が必要になります。そこで、大体つまずくわけです(笑)。

ー途方もない学習に心が折れそうですね。

実際、過去にも何度か同じ課題に挑戦しようとした人たちがいたと思いますが、なかなか成功と言える結果は得られていませんでした。そこで、私たちの研究チームは機械学習の高速化に強みを持つ国立情報学研究所の山田誠二教授に協力をお願いしました。66次隊の調査でその訓練データの元になる画象を取得できたため、現在はそのデータを使って、従来の1/10のデータ量で同等の学習ができるアルゴリズムの開発に取り組んでいます。これが実装されれば、解析の速度と精度が大きく向上することが期待されます。

ーその技術が実装されたら、南極の海でその場で解析できるのですね。

それを目指しています。観測はすでにマニュアル化しているので、将来的には研究者が船に乗らなくても、データを取得できるようになると考えています。ただ船上で解析するには大きなサーバーか陸上のサーバーへのアクセスが必要なので、現時点では難しいと考えています。とはいえ、スターリンクなども装備されているので、今後は瞬時にデータ解析できるようになるといいなと思っています。もう一工夫必要かもしれませんが。

ー他にはどのような研究をしていますか?

EVS(イベントベースビジョンセンサー)と呼ばれる技術で動物性プランクトンの働きを撮影して解析する方法です。東京海洋大学練習船「海鷹丸」の南大洋航海で、この機器を海中に下ろして、センサーが検知した生き物や粒子(マリンスノーなど)を調べています。EVSは1秒間に10,000回の撮影が可能なセンサーで、形だけでなく泳ぎの周波数を解析できます。さらに、長期的な変化をみるために今までとってきた約30年分のデータを補正してデータ化することも進めています。

ーAIなどの技術が日々どんどん進化していますが、今後はどのような展開が期待されますか?

遺伝子解析による炭素循環などの定量的な研究は難しく、現在は画像解析の重要性が増してきていると感じています。出現するプランクトンの大きさと重量の関係についてのデータ蓄積が進めば、単にプランクトンの数をカウントするだけでなく、そのプランクトンが含む炭素量を解析することも可能になるでしょう。これが実現すれば、より正確な予測が広範囲でできるようになり、気候変動の研究にも大きな貢献ができると考えています。

広い視点で対象を調べる

ーなぜ海洋の研究に興味を持ったのですか?

宮城県の山の方で育ちましたが、ずっと海に関する仕事をしたいと思っていました(山に飽きていました)。最初は深海に興味があり、マリンスノーと呼ばれるプランクトンの死骸を研究しようと考えていたんです。現在行っている研究と同じように、海に沈んでいくものに興味を持っていました。しかし、喘息持ちだったため、ダイビングのライセンスを取ることができなかったのです。そこで、炭素を隔離する研究へと方向転換しました。学生時代はプランクトンの研究室にいたのですが、先輩にも生きていないモノを扱っている人がいなかったので、海洋調査の方法は別の大学の先生を頼ったり、自分で調べたりして覚えていきました。

ー真壁准教授の経歴を拝見すると、調査対象もさまざまですね。

生態系全体の仕組みやバランスに興味があるので、何度か職場を変えましたが、それぞれの経験がすべて肥やしになっています。極地研に来る前には、動物性プランクトンの研究をおこなった後、クラゲや藻類の研究にも取り組みました。これらはすべて生態系を構成する重要な要素で、それぞれ少しずつ異なる角度から調べています。こうすることで、全体像を広い視点で捉えることができるのです。結果オーライといった感じですが。

ー極地研の研究者になりたいと思っていましたか?

学生時代に一度、南極や北極で調査をおこなって満足したので、極地に強い憧れがあるわけではなかったのです。正直、どこに行っても論文は書けると思っています。その分野の先行研究を調べて、わからないことをみつけ、それを解明していく。どこでどんな研究をやったとしても、科学研究に取り組むときの手順は同じです。でも、南極でしかわからないことがある。そしてそれを調べないと、地球の未来予測が正確にできない。もちろん、個人の興味や好奇心はありますが、今人類がやらなければいけないことと自分に言い聞かせて研究を続けています。

写真:国立極地研究所、取材・原稿:服部円