南極地域観測隊の人員や物資の輸送を担う砕氷艦「しらせ」※1。その運用は海上自衛隊がおこなっています。氷に閉ざされた南極の海を、「しらせ」はどのように航行しているのでしょうか。氷海を進む姿や国内ドックでの整備風景とともに、第65〜66次南極地域観測隊で艦長を務めた海上自衛隊 齋藤一城 1等海佐に、砕氷航海の体験談を伺いました。

※1「しらせ」の呼称について、文部科学省が主体となって進める南極地域観測事業においては「南極観測船『しらせ』」とされています。国立極地研究所では通常「南極観測船『しらせ』」を使用しておりますが、本記事ではインタビューで語ってくださった齋藤元艦長の自然な言葉遣いを活かすため、海上自衛隊での正式な呼び方である「砕氷艦『しらせ』」という名称でご紹介します。

- 齋藤一城(さいとう・かずき)

- 海上自衛隊1等海佐、砕氷艦「しらせ」元艦長。栃木県出身。防衛大学校 機械工学科卒業。護衛艦「まつゆき」の艦長を務めた後、「しらせ」の航海長や副長を歴任し、2023年8月1日〜2025年7月31日まで艦長を務めた。

海上自衛隊が運用する砕水艦「しらせ」

ー「しらせ」は海上自衛隊が運用しているのですよね?まずは自己紹介をお願いします。

海上自衛官として勤務している齋藤一城です。現在(2025年7月時点)、砕氷艦「しらせ」の艦長を務めています。これまでに海上自衛隊の護衛艦の艦長も経験し、その後「しらせ」の艦長に就任しました。「しらせ」には2017年から乗っており、一度、南極地域観測協力行動を担当する部署に異動しましたが、3年前に再び「しらせ」に戻ってきました。

ー海上自衛隊の中で「しらせ」はどのような役割を担っているのですか?

もともとは南極観測船「宗谷」を1次隊から6次隊まで海上保安庁が運用していましたが、その後、海上自衛隊がその任を引き継ぐことになりました。「しらせ」の任務は、南極まで観測隊員や燃料、食料などの物資を輸送することです。乗員は自衛隊員が約180名、観測隊員が約80名で、運ぶ物資の総量は約1,100トン。そのうち、およそ700トンが燃料です。

ー「しらせ」は船として、どんな特徴がありますか?

最大の特徴は、氷を割って進む「砕氷能力」です。砕氷艦としての性能は世界でもトップレベルで、昭和基地周辺の厚い氷を割って進むことができます。氷の厚さが1.5メートル以内であれば、停止することなく進み続ける「連続砕氷」が可能です。速度としては3ノット(時速約6キロメートル)、つまり人が歩く程度の速さです。

ー意外とゆっくりなのですね。氷がさらに厚い場合はどうするのでしょうか?

その場合は「助走」をつけて、船の先端を氷の上に乗り上げ、「しらせ」の重さを使って氷を割ります。私たちはこの方法を「ラミング航行」と呼んでいます。「しらせ」の総重量は約1万3,000トンですが、そのすべての重さが直接かからなくても、運動エネルギーと合わせて大きな圧力が加わるのです。

ー分厚い氷を割る際には、船に大きな衝撃があるのでしょうか?

実はそれほど大きな衝撃はありません。ぶつかるというよりは船が氷の上に乗り上げるような構造になっているからです。「しらせ」の船首の角度は19度に設計されており、この角度が氷に乗り上げやすくしています。乗り上げた後、ゆっくりと自重で氷を割っていくイメージです。

ー何回くらい繰り返すのでしょうか?

66次隊の時は、およそ660回ラミングをおこないました。氷が少ないとスムーズに進めますが、過去には5,000回以上実施した例もあります。ラミングでは、300メートルほど後退してから助走をつけて前進し、これを繰り返して少しずつ氷に圧力をかけて進んでいきます。

南極の海氷域を進むために特化した船

ー「しらせ」の形状にはどのような特徴がありますか?

一般的な船の船首は、波の抵抗を抑えるためにまっすぐな形状をしていますが、「しらせ」はその逆で、氷に乗り揚げやすいように丸みを帯びた形になっています。氷に接触した際にも流れるように進みやすい設計です。最近では他国の砕氷船も、同じように丸みを帯びた船首形状が多いですね。

ー砕氷するために特化した形状なのですね。

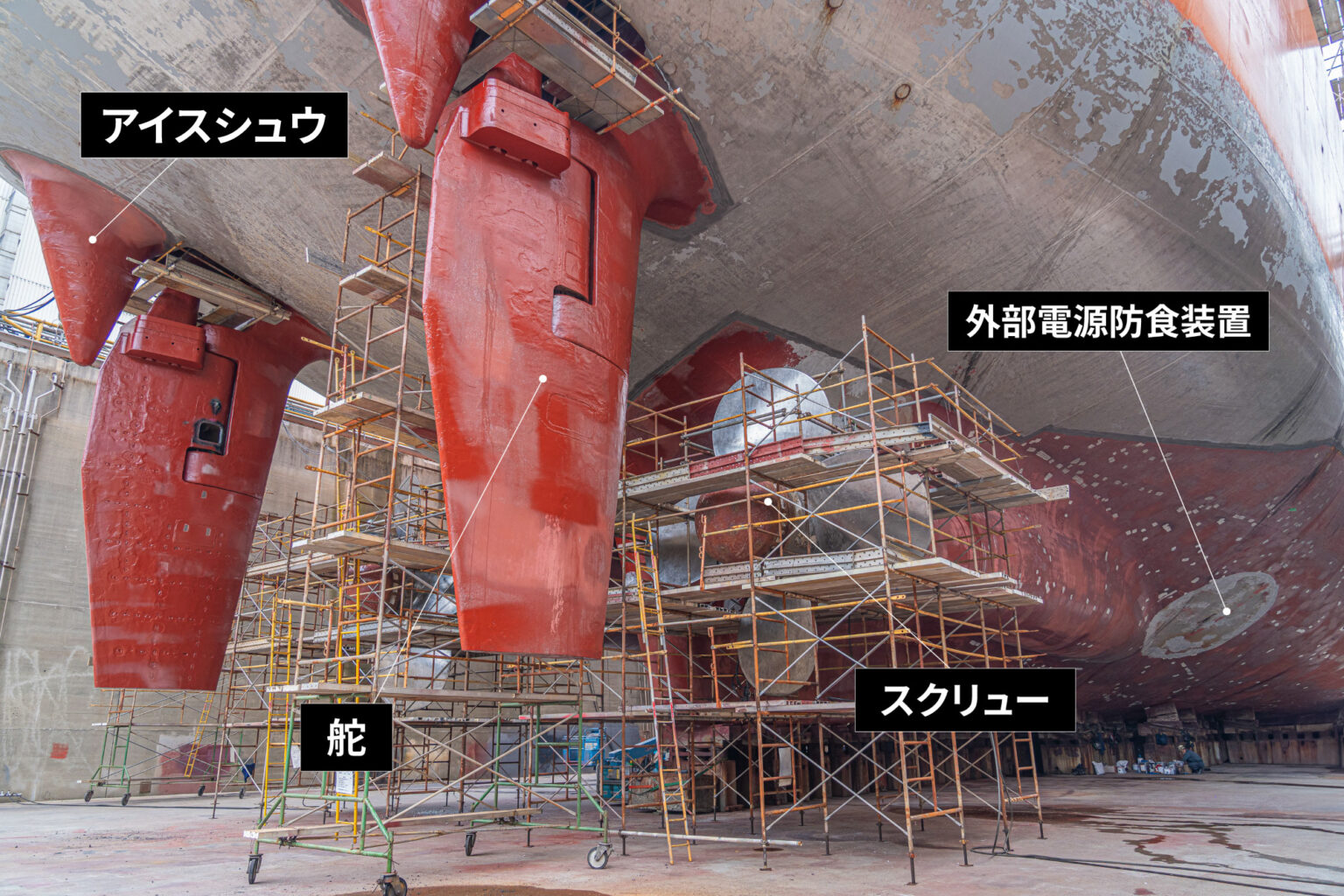

そうです。また、氷との摩擦が非常に大きいため、「しらせ」の喫水線付近(船体と海面の境目)には、ステンレスクラッド鋼という、強度が高く、かつ腐食しにくい鋼材を使用しています。それ以外の部分には、一般的な高張力鋼を使っています。ただし、異なる材質を溶接すると腐食の原因になるため、逆電流を流して腐食を防ぐ「外部電源防食装置」も備えています。

ー塗装の鮮やかなオレンジ色にも意味があるのでしょうか?

最初は、鉄塔などに使われる「インターナショナル・レッド」という国際的な警告色が由来かと思っていたのですが、調べてみるとどうやら違うようなんです。実際には、「宗谷」を建造した人たちに聞いてみないとわかりません。記録も残っていないので、なぜこの色になったのかは現在も謎のままです。

ー船尾を見るとスクリューが小さく見えますが、これも特徴的ですか?

「しらせ」のスクリューは深い位置に配置されているのですが、それでも氷が入り込んでしまうことがあります。硬い氷に当たるとスクリューが破損する可能性があるため、船体の大きさに対してかなり小さめのスクリューが採用されています。また、一枚一枚の羽根も非常に分厚く設計されており、氷との接触にも耐えられる構造です。さらに、スクリューの後方にある舵には「アイスシュウ」と呼ばれるパーツを装着し、氷が直接当たらないようになっています。

ーこの大きな船を動かす動力は何ですか?

電気推進方式を採用しています。ディーゼルエンジンで発電し、その電気を使ってスクリューのモーターを回す、いわばハイブリッド自動車のような仕組みです。この方式は、先代の「しらせ」から使用されています。護衛艦では、スクリューの回転を保ったまま羽根の向きを変えて方向転換するプロペラが用いられますが、羽根の根元が弱くなりやすく、氷にぶつかる可能性のある「しらせ」では使えません。モーターを使うことで、スクリューの回転を逆にする時間を短縮することができるのです。

ー護衛艦と「しらせ」の大きな違いは?

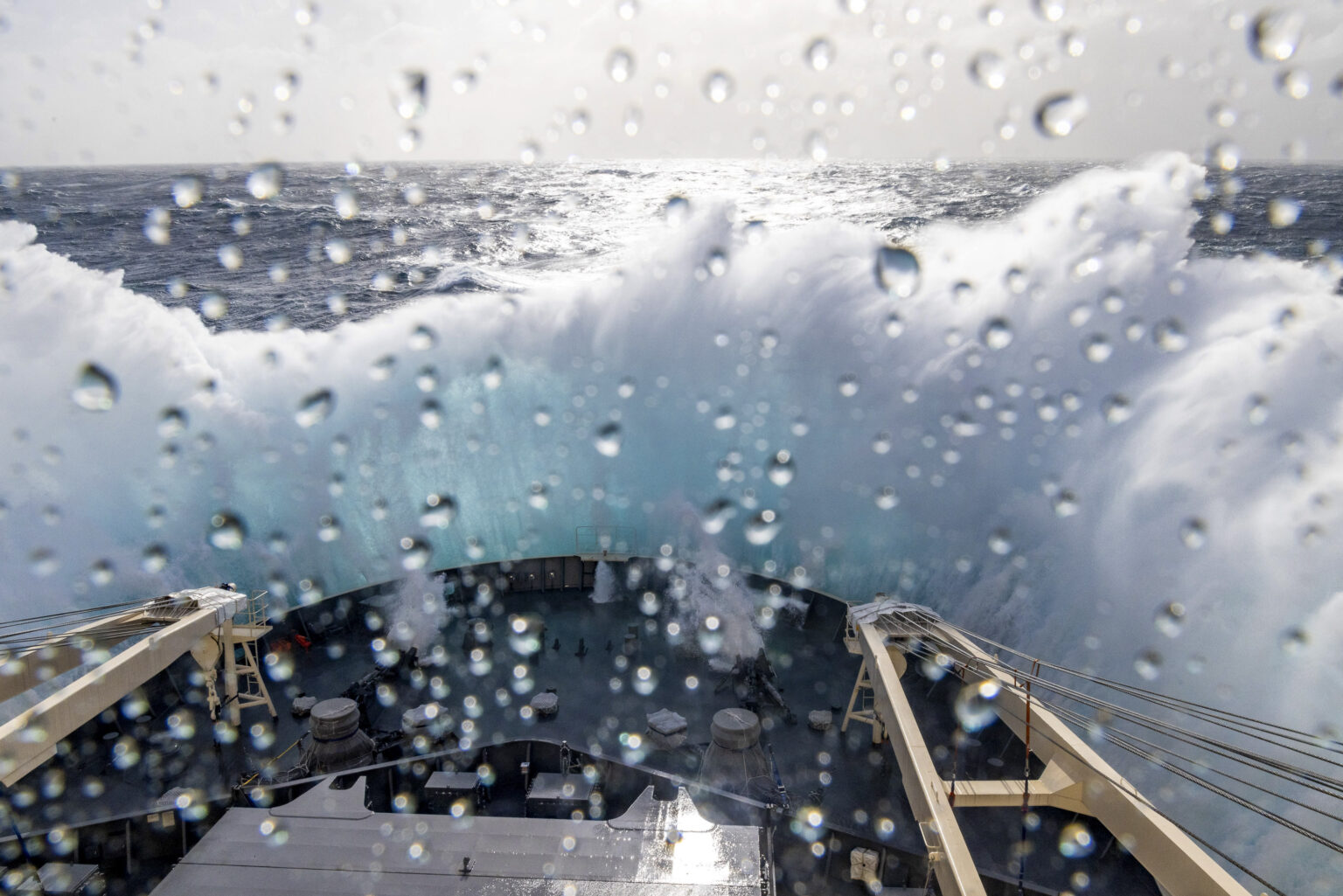

「しらせ」は全長こそ短いのですが、横幅は護衛艦の約2倍あります。護衛艦は速力や直進性を重視した設計ですが、「しらせ」は氷を割る能力や揺れにくさを優先しています。また、あまり長すぎると氷原内でのUターンが難しくなるため、全長は138メートルに抑えられています。さらに、南極に向かう途中には暴風圏と呼ばれる非常に荒れた海域があり、「しらせ」でなければ越えられないといわれるほど過酷です。

ー実際に乗ってみて違いを感じる点はありますか?

正直に言うと、怖いと感じることもあります。揺れにくいのは助かりますが、日本国内の港は狭いので、接触しないよう細心の注意が必要です。小回りも利かず、操艦は護衛艦よりもずっと難しいと感じます。また、通常の船は物にぶつけないことが基本ですが、「しらせ」は自ら氷にぶつかっていく。最初はこの感覚に慣れるまで苦労しましたね。

分厚い氷を割りながら航行する

ー航行する際に重要なポイントは何ですか?

氷の状況を見極めて、進むルートを判断することが何より大切です。目的地に向かってただ直線で進めばよいというものではありません。もし進行方向に分厚い氷があれば、それを避けて、より薄い氷のエリアを探して進む必要があります。

ー氷の厚さはどのように判断するのですか?

基本的には目視です。氷の色や光の反射など、さまざまな要素を見て総合的に判断します。氷の下は海なので、その深さや光の入り方などから見分けています。60年以上にわたる観測のノウハウがあり、その蓄積が大きな助けになります。もちろん衛星写真や各種データも使ってルート全体の把握はしますが、現地に行ってみないとわからないことが多いんです。特にラミング航行で後退する際は、周囲の氷の動きにも細心の注意が必要です。

ー突破が難しい氷はありますか?

はい。例えば、昭和基地近くにある定着氷はとても気を使います。見た目は一枚氷ですが、2〜3年融けずに残っているため、厚さが5〜6メートルになることもあります。ここまでくると、ラミング航行でもまったく割れません。実際、過去には何千回と試みても割れず、最終的にヘリコプターで物資を輸送せざるを得なかったこともありました。ただ、近年は夏に氷が融けやすくなっており、定着氷の範囲が狭くなる傾向があります。そのぶん、手前の流氷域でラミングを繰り返すことになります。しかし流氷は割ってもすぐ後ろから押し寄せてくるため、後退が困難になるという新たな問題が出てきました。近年では、この流氷域をどう突破するかが大きな課題となっています。

ー自然を相手にしていると予想と違うことも多そうですね。これまでで一番大変だったことは?

60次隊の時です。行きは、昭和基地に向かう際に幅200キロメートルの流氷域を2日間で突破できたのですが、帰りには流氷域の幅が40キロメートルにまで狭まっていました。これはスムーズに抜けられるだろうと考えていたのですが、実際には12日間もかかってしまったのです。

北側に低気圧が発生し、それによって流氷が南から強く押されて、氷が密集し、定着氷よりもさらに硬く割れにくい塊になってしまったのです。仮に割れても、それが塊でないためにすぐに後ろから押し戻されてくる。この繰り返しでした。

ー帰りの予定やスケジュールにも影響しそうですよね。

そうです。帰路で予定していたさまざまな観測をキャンセルせざるを得ませんでした。あと1週間遅れていたら、燃料が尽きて帰れなくなるところでした。かなり切迫した状況でしたね。

ーまるで映画のワンシーンのような緊迫感です。乗組員の雰囲気はどうでしたか?

最初のうちは「今日もあまり進まなかったね」と穏やかに話していたのですが、4〜5日が過ぎるとさすがに「これはまずいのでは……」という空気が出てきました。そこで各チームが「どうすれば抜けられるか」と工夫を凝らして検討を重ねました。でも、最終的に突破できたのは、「自然の力」としか言いようがありません。

私たちの力で突破したというより、「自然が通してくれた」と感じました。ある日、お昼を食べていた時、操船担当に呼ばれて見に行くと、みるみるうちに水路が閉じていって、前にも後ろにも進めなくなったんです。完全に氷に囲まれてしまい、停止すれば圧迫される可能性がある。そこで5メートルほど小刻みに動き続けるしかありませんでした。そうしているうちに、突然バッと氷が割れ、道が開けたのです。船は特に何もしていなかったんですよ。まるで氷の神様が開けてくれたとしか思えないような出来事でした。

子どもが憧れる南極の船

ー海上自衛隊において「しらせ」はどのような立ち位置ですか?

護衛艦と比べても、知名度や注目度の高い、目立つ存在だと思います。南極に行けるのは「しらせ」だけですから、子どもの頃に南極について学んで「いつか乗ってみたい」と憧れる自衛官が毎年10名ほどいます。海上自衛官の中でも、特別な存在として憧れられている船のひとつです。また、観測協力行動という任務の性質上、研究者など自衛官以外の一般の方も搭乗する点が、護衛艦との大きな違いです。さらに、「しらせ」には約5か月間乗り続けることになります。そのため、基本的には希望者しか乗せないという規則になっています。長期間同じ環境で過ごすことは、メンタル面にも大きく影響しますから。「しらせ」には、憧れや使命感を持った隊員たちが乗り込んでいます。

ーどんな人が「しらせ」の乗員に向いているのですか?

もちろん、各自の専門的な技術や職務能力が前提となりますが、それに加えて、コミュニケーション力が非常に重要です。毎日同じ人たちと顔を合わせて過ごすので、自分の意思をしっかり伝えつつ、相手の考えを受け入れる姿勢が求められます。基本的なことのようですが、これができないと、長期間の航海生活はなかなか厳しいですね。

ー女性の自衛官も「しらせ」にはいるのでしょうか?

はい、65次隊の時は「しらせ」には女性の自衛官が10名搭乗していました。ただし、船内の設備の都合により、女性用の隊員室には限りがあります。そのため、男性に比べて女性のほうが乗船のハードルは高くなってしまっているのが現状です。

ー初めて南極に行かれた時、南極はどんな場所だと感じましたか?

白くて音のない世界だと感じました。風がない時に屋外に立っていると、本当に無音になるんです。木も草もないので、風が吹かない限り音がまったくない。普段の生活では、完全な無音の環境というのはまずありませんよね。南極でひとり離れた場所に立った時、何も聞こえず、何も考えられなくなって、ただ「無」になっていました。あの感覚は、他では決して体験できない。まさに、唯一無二の場所だと思いました。

*さらに詳しい「しらせ」の任務とその活躍ぶりは、防衛省海上自衛隊公式YouTubeチャンネル【南極地域観測協力行動】第66次南極地域観測協力行動「しらせ氷海を行く」をご覧ください。

写真:国立極地研究所、取材・原稿:服部円